未来のために何ができる?が見つかるメディア

企業・団体のLGBTQ+への取り組みを審査する「PRIDE指標」。最高評価を受けた国立市の試み

- なくならない性的マイノリティーへの偏見。自分らしく働けないLGBTQ+(※)の人は約半数

- 企業の性的マイノリティーへの取り組みを評価する「PRIDE指標」で、東京・国立市が最高評価を獲得

- 誰もが働きやすい環境をつくるためには、トップリーダーが牽引し風土と制度を整えていくことが重要

- ※ LGBTQはレズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性とは違う性を生きる人、もしくはそう願う人)、クエスチョニング(自身の性別、好きになる相手の性別が分からない)の英語の頭文字を取った性的少数者の総称。またLGBTQでは言い表せない性もあるため、+を付けて呼ばれるようになった

取材:日本財団ジャーナル編集部

近年、性的マイノリティーに関するニュースやSNS投稿が話題になるようになった。今では多くの人にその存在が周知され、「ダイバーシティ」や「多様性」を重視した取り組みに力を入れる企業も増えつつあるように感じる。

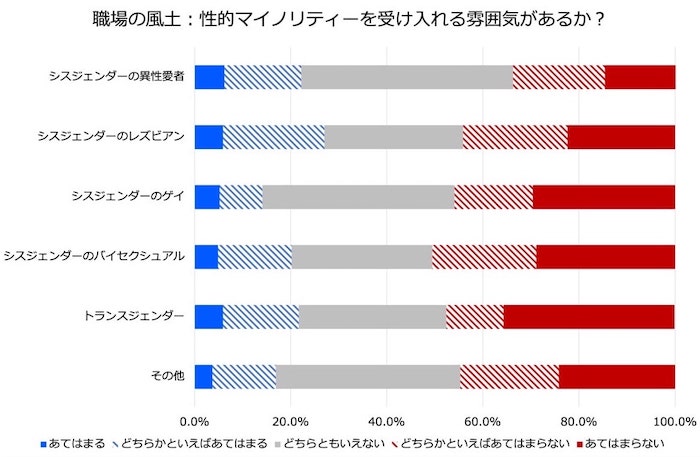

しかし、2020年に厚生労働省が公表した「職場におけるダイバーシティ推進事業報告書」によると、LGBの約4割、トランスジェンダーの約5割が職場で困り事を抱えている。また当事者の約4割が、「職場の風土的に性的マイノリティーが受け入れられていないように感じる」と回答している。

- ※ シスジェンダー:性自認と生まれた時に割り当てられた性別が一致している人のことを指す、トランスジェンダーの対となる言葉

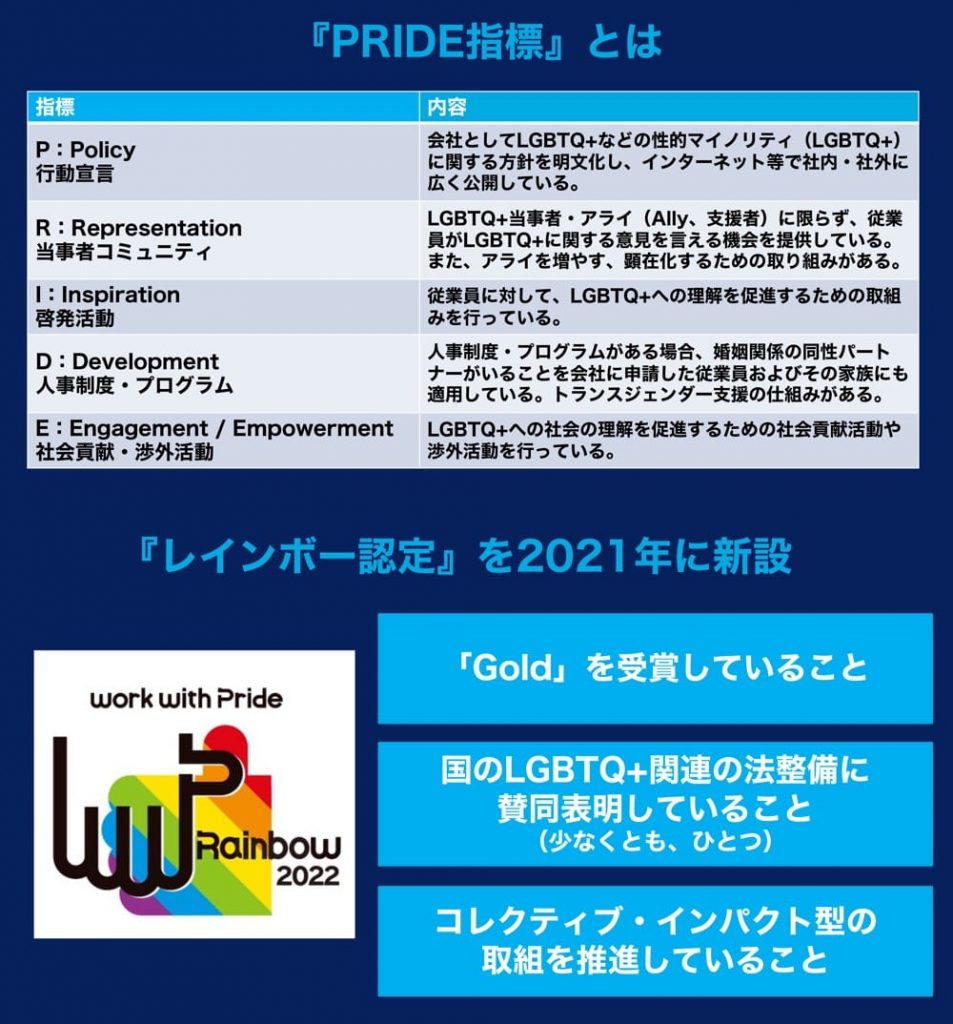

そんな状況を改善するため注目されているのが、一般社団法人work with Pride(以下、wwP)(外部リンク)が2016年に策定した「PRIDE指標」だ(策定当初は任意団体)。日本初の企業・団体における性的マイノリティーへの取り組みを評価するもので、同時に当事者が「自分らしく働きやすい」と感じる職場の要件を、まだ取り組みが十分でない企業・団体に示すことで、社内施策を促進するガイドライン的役割も果たしている。

そして2022年度、性的マイノリティー当事者が自分らしく働ける職場づくりを実践し、東京都の国立市がPRIDE指標の中でも最も評価の高いゴールド認定を獲得。また、他団体を巻き込み社会的にインパクトを起こす取り組みを実現したことを評価する、レインボー認定も同時に獲得した。

「誰もが働きやすい環境づくり」が企業に求められる社会において、性的マイノリティー当事者が抱える問題とは?企業が進めていくべき施策は?また、一般的にはお固いイメージのある自治体が、どのようにしてレインボー認定を獲得できたのか?

2012年、wwP を中心となって設立した認定NPO法人グッド・エイジング・エールズ(外部リンク)代表の松中権(まつなか・ごん)さんと、国立市役所(外部リンク)政策経営部市長室長・吉田徳史(よしだ・のりふみ)さんに話を伺った。

何かあったときの保障がない「自認する性」では働きづらい

――性的マイノリティー当事者が抱える「働くこと」への問題はたくさんあると思います。松中さんはどのようにお考えですか?

松中さん(以下、敬称略):大きく「性的指向※1」と「性自認※2」の2つの面で問題が分けられると考えています。まず性的指向における問題ですが、日本は同性同士の結婚は認められていませんよね。そのため、結婚に付随するさまざまな社会保障制度が受けられません。同じことが職場においても言えます。例えばパートナーが重い病気にかかってしまったとき、結婚していれば上司に話をして休暇をもらえる可能性が高い。しかし、性的マイノリティー当事者は制度が整っていない企業が多いので、休みづらいというのが現状です。また海外赴任を命じられたとき、同性パートナーは家族として帯同できないので、キャリアが絞られるかもしれない。帯同したとしても、国によっては同性間での性行為が死刑となる場合があります。企業が性的マイノリティーに対してきちんと制度を整え、理解しておかないと、当事者の命が脅かされるリスクにもつながりかねないんです。

- ※ 1.恋愛感情や性的関心がどの性別を対象にしているかを示す概念

- ※ 2.自分の性別をどのように認識しているかを示す概念

――では「性自認」における問題は何でしょうか?

松中:自認する性で働きたいと思っても実現しづらいという問題があります。全てのトランスジェンダーが望むわけではないですが、戸籍の性別を変えようとすると、日本ではホルモン治療や性別適合手術が必要になります。もちろんこれらは時間や費用がかかるだけでなく、術後の回復まで身体的・体力的な負担も大きいため、会社のサポート体制がしっかりしていないと実現は難しいでしょう。またトランジション(※)の期間は、一緒に働く人たちからの理解が得られないと「男性なのに髪を伸ばしているなんておかしい」とか「女性なのに化粧してないのはなぜ?」といった偏見・差別に近い言葉を浴びるリスクが十分に考えられます。であれば、「自分の性を隠して働けば問題ないのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。トイレの問題も絡んできますし、何より化粧や身なりなど、性別を強要される苦しさに悩んでしまう人も多い。そういった問題と向き合うのが嫌になり就職活動すらままならない当事者は数多くいます。

- ※ 性自認に合わせるために、外見や体が変化している最中のこと

――当事者にとって、まだまだ越えなければいけない壁が多いんですね。

松中:そうなんです。ただ、当事者だけで職場の風土や環境を変えるなんて、もちろんできません。そこで、2016年に策定したのが「PRIDE指標」です。活動当初は、企業に対してカンファレンスを開いて、社内にも性的マイノリティーの人がいること、彼らが何に困っているかを中心に伝えていましたが、多くの企業から「取り組むべきことを具体的に提示してほしい」という要望が寄せられるようになり、指標策定に至りました。

――指標はどのような内容になっているのでしょうか?

松中:性的マイノリティーの人々が誇りを持って働ける職場を目指せるように、5つの指標を設けました。達成度によってゴールド、シルバー、ブロンズとランクを分けています。また他社や他団体を巻き込んだ施策を進め、性的マイノリティー当事者が自分らしく働ける職場づくりを実現させた企業や団体には、レインボー認定を授与しています。「認定を獲得したら終わり」という形にならないように、2017年度から2年おきに内容をアップグレードしています。ちなみに2023年度も指標をアップグレードしましたよ。またちょっと厳しくなっています(笑)。

国立市が応募したきっかけは市民の声

――2022年度のwwPにて、国立市はレインボー認定を獲得されています。なぜPRIDE指標に応募しようと思ったのでしょうか?

吉田さん(以下、敬称略):実は2018年頃から、PRIDE指標について関心を持っていましたが、きっかけとなったのは、市役所としての多様な性のガイドラインを作り、パートナーシップ制度と市職員の福利厚生、休暇制度を見直し、職場としての取り組みが整備されたことです。当時、国立市では「女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」を作り、市民の方々にも性的マイノリティーに関する啓発活動を行なっていました。ただ、取り組みを進めていくうちに「市役所の中にも性的マイノリティー当事者がいるはず。市民と一緒に市役所も変わっていくべきではないか」という当事者の方からの声が多く寄せられるようになりました。

――市民の声から、どんなことに取り組み始めたのでしょうか?

吉田:まずはガイドライン(外部リンク/PDF)の作成です。性的マイノリティーの方への取り組みに対して、部署や職員、個人で意識の差があることが分かったので、「どの部署も同じように取り組みが可能になるよう指針が必要」という話になり、市のLGBTQアドバイザーに監修していただきながら、ガイドラインを作成しました。

――ガイドラインを作成して、どのような変化がありましたか?

吉田:このガイドラインは全部で10のステップに分かれており、性のあり方やSOGI(※1)、カミングアウトとアウティング(※2)、市民対応、休暇や福利厚生制度、災害時対応など、意識啓発から実務までまとめており、職員が職場でLGBTQに関して考えたり、判断するための指標となったりしたことが大きいです。このガイドライン策定後、パートナーシップ制度、市職員の休暇、福利厚生制度の見直し、そして「PRIDE指標」への応募につながったものと考えています。

- ※ 1.「Sexual Orientation(性的指向)」「Gender Identity (性自認)」の頭文字をとったもので、「Gender Expression(性表現)」の「E」を足して、SOGIE(ソジー・ソギー)と表現されることも。性のあり方に関わる概念を広く表す言葉で、「全ての人に性的指向や性自認の要素が備わっており、『自分の性』は『多様な性』の一つである」という意味を持つ

- ※ 2.本人の了解を得ず、他人に公にしていない性的指向や性同一性等の秘密を暴露する行動のこと

――レインボー認定を獲得したことで、市役所内からどんな反応がありましたか?

吉田:職員からは「改めて性的マイノリティーの取り組みの重要性が分かった」「これで満足せずに、さまざまな当事者が働きやすい環境にしていこうと思えた」といった声をもらいました。また、これまで国立市の取り組みを知らなかった職員にも認知されるきっかけになったと思います。

――松中さんは国立市の応募を知った時、どう思われましたか?

松中:連絡をいただいた時は、びっくりしましたよ。企業が始めた取り組みを自治体がサポートをするというケースはありますが、自治体が率先して取り組むケースは初めてでしたから。レインボー認定を獲得するには、「社会にどれだけインパクトを与えられるか」という点も大事になってくるので、そういう意味では地域と密接に関わる役所から応募してくださったことは、とても良い試みだなと感じましたね。

吉田:PRIDE指標の中身が企業向けだったこともあり、「これは自治体の場合はどうなるんだろう?」という部分も多かったのですが、事務局の方に丁寧にご対応いただきました(笑)。

松中:国立市は取り組みの中身がとにかく素晴らしかったんですよ。性的マイノリティー当事者の中でも、若者の自殺率は非常に高く、深刻な社会問題となっていますが、それを自治体の立場から居場所づくりを行うなど、積極的に関わっていただきました。wwPの審査委員会メンバー全員がすぐレインボー認定を出しましたね。2023年度のレインボー認定に向けた成功事例になるんじゃないかなと思います。

「風土」「制度」の整備が働きやすさを高める

――お2人が考える「働きやすい職場」をつくるのに必要な取り組みとは何でしょうか?

吉田:社内の風土と制度、両者を整えることが必要だと思います。風土を変えるためには、心理的安全性を高めることが大切です。職場内での会話の中で性別や性的指向、性自認を決めつけるような発言やSOGIハラのない職場、性的マイノリティーに関する肯定的な言葉が交わされるような職場づくりを目指すことが必要不可欠だと思います。

松中:そうですね。風土だけつくられても、社内の制度を整えて具体的な安心・安全が確保されないと性的マイノリティーの人が働きやすいと感じる職場にはなりません。「果たして当事者だけをサポートする制度で十分なのか」「家族も含めてサポート対象となる制度の方が働きやすさは向上するのではないか」といった、細かいところまで注視して整えていくことが大事だと思います。制度が整うと風土も変わっていきますし、風土が変われば、当事者も制度を利用しやすくなって働きやすくなるはずです。

吉田:おっしゃる通りですね。あとは、企業のトップが中心となって積極的に意思表示をして、風土や制度をしっかりと醸成させる取り組みも必要だと思います。現に国立市の市長は公の場で自ら発言して、理念やポリシーを掲げています。性的マイノリティーの当事者からは「市長から直接考えが聞けて安心しました」という声が届いています。

――予算の都合で性的マイノリティー関連の取り組みが難しい中小企業なども、まずは「トップが意思表示をすること」が重要といえそうですね。

松中:いまは無料で性的マイノリティーについて理解を深めることができるコンテンツがたくさんありますから、それらをぜひ活用していただきたいです。また、wwPは回を重ねるに連れて中小企業からの応募も増えてきているんですよ。もっと多くの企業に「働きやすさ」を追求してもらえたらうれしいですね。私たち運営側も、これまで積極的に取り組んでくださった企業・団体さんの試みをしっかり指標に反映させて、より良い社会になる手助けができればと思っています。

吉田:このPRIDE指標を通じて評価いただいたことをさらに前進させていきたいと思います。

wwPのウェブサイトではPRIDE指標の全文(外部リンク)を公開している。まずは自分がどこまで理解しているか、自分が勤める会社はどこまで達成しているかを調べてみてほしい。

また、「PRIDE指標2023」の応募期間は7月3日(月)から8月31日(木)までとなっている。

社内の空気を急に変えることは難しいかもしれないが、性的マイノリティー当事者が働きやすい環境を理解する人が増えれば、そういった空気は自然と醸成されていくはずだ。

撮影:永西永美

work with Pride 公式サイト(外部リンク)

国立市 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。