未来のために何ができる?が見つかるメディア

自力での避難やSOSを出すことが難しい「要配慮者」の支援課題

- 災害発生直後の「緊急対応期」では、自力での避難が難しい「要配慮者」が取り残されがち

- 聴覚障害者は、耳からの情報を得られず避難や避難所生活に支障をきたすことが多い。

- 高齢者や障害者、自らSOSを出すことが難しい人が多くいる。存在を意識することが支援につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

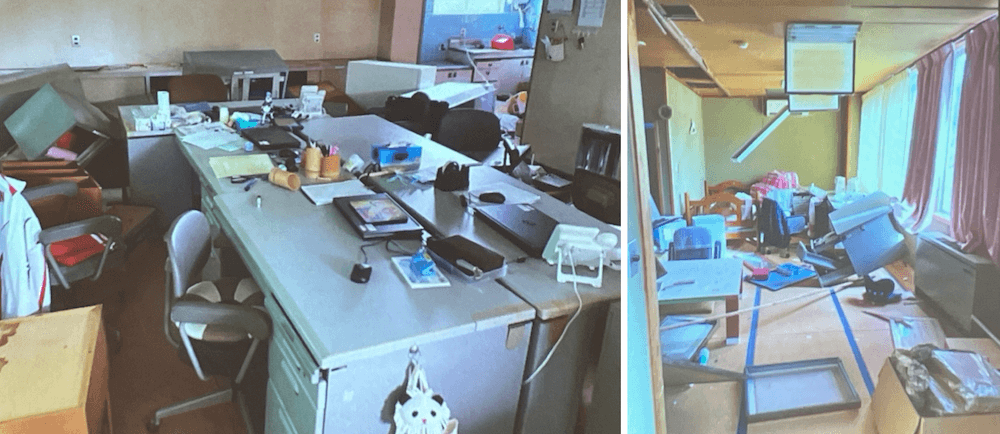

2024年1月1日16時10分に発生した「令和6年能登半島地震」。最大震度7を記録したこの大地震は、元日というタイミングもあり初動対応が遅れ、甚大な被害をもたらしました。

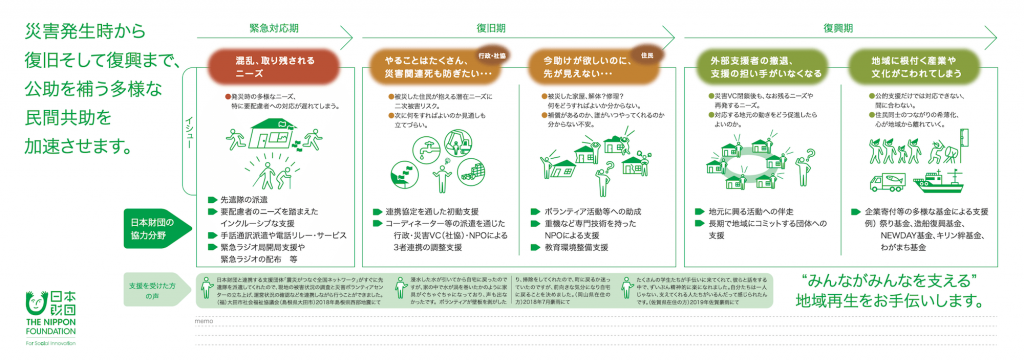

日本財団では災害発生時における支援について「緊急対応期」「復旧期」「復興期」の3つのフェーズ(別タブで開く)を意識して取り組んでいます。

発災直後から始まる「緊急対応期」は、高齢者や障害者、妊婦や乳幼児、外国人といった自力では避難することが難しい「要配慮者」と呼ばれる人たちの被災リスクが、最も高まるフェーズです。

能登半島地震では、要配慮者への支援を巡りどのような問題が起きたのでしょうか? 日本財団・災害対策事業部の担当者は次のように振り返ります。

「要配慮者のニーズを踏まえたインクルーシブ(包括的)な支援が、まだ十分に整っていません。例えば要配慮者専用の避難所、いわゆる福祉避難所がある程度は各地に設置されていることが理想なのですが、必要な人数に対して数が全く足りていない。また福祉避難所があっても運営できる人材が不足し、開設されないというケースもあります。また、情報格差を埋めていくことも重要です。目が見えない、耳が聞こえない、日本語が通じない、そういった被災者に対し、迅速に避難情報を届けなければいけない。そういった支援が不足しているのは日本のどの地域も抱える課題と言えるかもしれません」

災害が起こった際に取りこぼされがちな要配慮者に対し、私たちには一体何ができるのでしょうか? 能登半島地震において要配慮者の支援に取り組む、2つの団体に話を伺いました。

発災時、耳からの避難情報を得られないろう者・難聴者

災害が発生したとき、テレビやラジオで緊急速報が流れます。しかし、その情報が音声だけのものだったとき、取り残されてしまう人たちがいます。それは耳が聞こえない、聞こえにくい、ろう者・難聴者(※)です。

- ※ ろう者は、音声言語を獲得する前に失聴した人、日常的に手話を用いている人。一方、難聴者は聞こえにくいものの聴力が残っている人を指す

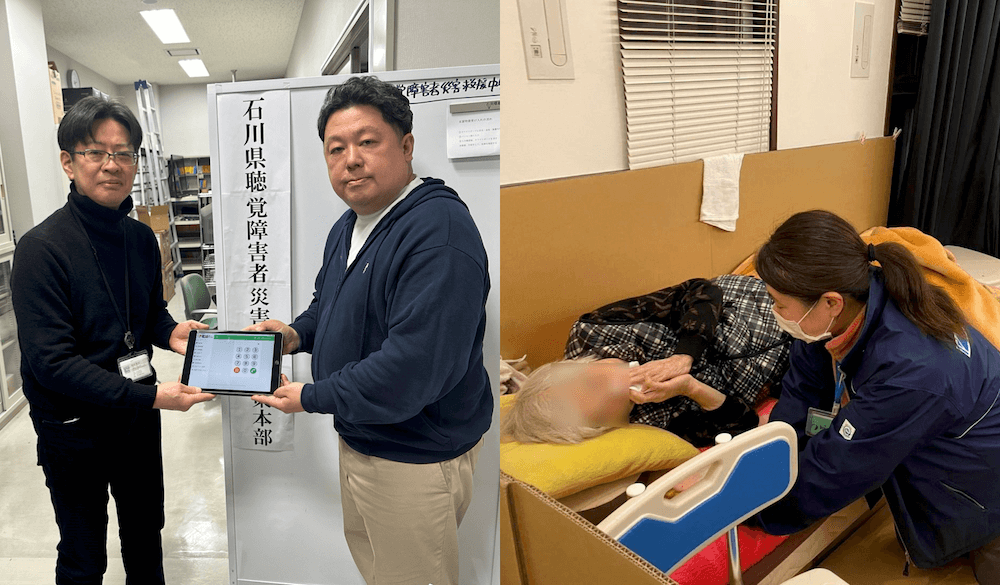

能登半島地震においても多くの人が被災しました。ろう者・難聴者が抱える支援課題について、一般財団法人全日本ろうあ連盟(外部リンク)の理事を務める山根昭治(やまね・しょうじ)さんが話してくれました。

――改めて、発災時におけるろう者・難聴者を取り巻く現状について教えてください。

山根さん(以下、敬称略):東日本大震災を振り返ってみると、亡くなられた障害者のうち、聴覚障害があった人の割合は非常に高かったそうです。なぜかというと、情報が入ってこないから。避難警報が鳴っていても、その放送が聞こえなければ避難することが難しい。結果、取り残されてしまった人が多かったのです。そのような悲劇をもう二度と繰り返してはいけません。

そのため全日本ろうあ連盟では、東日本大震災が起こって以来、毎年、内閣府や総務省、厚生労働省、気象庁に対して、きこえない・きこえにくい人たちの支援についてまとめた要望書を提出してきました。そこに書かれているのは、「要支援者の名簿を、支援活動のためにも当事者団体に開示してほしい」「聞こえない人のニーズをつかみ取り、情報を整備してほしい」「テレビの緊急災害情報番組には、字幕および手話通訳を速やかにつけてほしい」といった要望です。

実は能登半島地震が起こった際も、夕方6時55分のNHK Eテレで予定されていた手話ニュースが放送中止になってしまいました。それは私たちろう者・難聴者にとって、命に関わることです。非常に大きな問題だと感じ、すぐにNHKさんに対し緊急の要望を提出しました。その後、回答があり、緊急時に備えて十分な手話通訳者などを確保することが難しい、しかし今後体制の充実に努めると謝罪の言葉をいただきました。

――どれも大切な要望だと感じます。ところで、能登半島地震におけるろう者・難聴者の方の被害状況はどのようなものだったのでしょうか?

山根:現時点で、被災したろう者・難聴者の方が亡くなったという話は入ってきていません。能登地方ではふだんからご近所付き合いがあったこともあり、助け合いながら避難されたと伺っています。

――そのような中でも見えてきた問題点はありますか?

山根:奥能登にろう者・難聴者の方々が集まる「やなぎだハウス」という就労支援施設があります。そこに通う人たちの結びつきはふだんからあったことのです。しかし、発災時、道路が遮断されたため各地で余儀なくバラバラに避難されたのです。

すると、各地の避難所では手話のできる人がいないので孤独になってしまいます。だからなのか、支援者が避難したきこえない・きこえにくい人の皆さんに会った時、とにかく嬉しそうにお話しされるんです。きっと誰かと手話で話をしたかったのでしょう。そういう意味では、避難生活における孤独感というものが、きこえない・きこえにくい人が抱える問題の1つです。

もう1つは、やはり情報格差の問題です。避難所にいても、情報がなかなか入ってこない。例えば「いま、こういった物資が届いている」「何時になれば動けるようになる」といった情報も聞こえる人たちだけが理解していて、きこえない・きこえにくい人には伝わりづらいんです。

その情報格差を解消するために避難所に手話通訳者を交代制で配置したり、ホワイトボードを使って文字で知らせたりするなどの対応が必要です。

人間は誰もが「違う」ことを認め、助け合える社会に

――その他に必要だと感じている支援はありますか?

山根:やはり心のケアです。これはきこえない・きこえにくい人に限ったことではありませんが、避難生活をしている人たちは本当に疲れ切っています。そのため、ソーシャルワーカーのような専門性のある相談員を派遣して話を聞くなどの支援が必要だと感じています。

また、罹災(りさい)証明書(※)の提出といった、複雑な手続きについてやさしく、分かりやすく説明することも重要です。能登半島に住む高齢のきこえない・きこえにくい人の中には「標準手話(全国共通の手話」が通じにくい人もいます。ふだん、地域で定着している手話でコミュニケーションを取ることが多いからでしょうね。そういった人たちにも手続きの情報を正しく伝える必要があります。

- ※ 被害程度を公的に証明する書類のことで、各自治体で申請・発行を行う

――さまざまな問題点がありますが、やはり一番大きいのは「情報格差」だと感じました。それを埋めるために、私たちはどのような支援ができるでしょうか?

山根:「きこえない・きこえにくい人たちとは、どういう人たちなのか」をまずは理解してもらうことが大事ですね。きこえる人たちは、それを意外と知らされていないことが多いと思うんです。「手話がなくても、筆談さえあれば大丈夫だろう」と思われたりするんですが、私みたいに筆談に慣れているろう者からしても、やはり疲れてしまうことがある。それくらい、私たちにとっては手話が重要な言語なんです。

――それもあって、全日本ろうあ連盟の皆さんは毎年、要望書を提出されているんですね。

山根:そうですね。それで社会は少しずつですが、変化してきました。例えば気象庁は、災害時の放送に必ず手話通訳をつけてくれるようになりましたし、テレビには字幕機能も付与されるようになりましたよね。ただ、「手話言語」という観点で見ると、やはりまだまだだとも感じています。だからこそ、当事者団体として当事者の声を発信していくことの大事さを痛感しています。

全日本ろうあ連盟が設立してから76年目になりますが、最初はすごく大変で、厚生労働省に要望を出そうとしても、なかなか相手にしてもらえず、廊下で対応されたと聞いています。それでも諦めずに粘り強く要望を出していった結果、社会が変化していきました。

例えば自動車の運転免許。要望を出して、補聴器を付けて90ホーンの音が聞こえればという条件付きで認められましたが、全く聞こえない人が運転することは認めてもらえなかったんです。要望を出してから許可されるまで、50年もかかりました。

――そんなに時間がかかったのですね……。その上で、改めて社会に伝えたいことはありますか?

山根:きこえない・きこえにくい人もきこえる人も、「同じ人間である」ということです。同じ国に住む人間で、ちょっと違うところがあるだけ。でも、「ちょっと違うところ」なんて、きこえる人同士でもありますよね? その違いを認め、互いに尊重し合いながら生きていく。そういう関係性のある社会であってほしい、と願っています。

要配慮者からの細かなニーズを見極めていく

ろう者・難聴者以外の要配慮者には、どんな困難があったのか。それを教えてくれたのは、NPO法人レスキューストックヤード(外部リンク)で常務理事を務める浦野愛(うらの・あい)さんです。

社会福祉士の資格を持ちながら、被災地での支援活動に取り組む浦野さんは、能登半島地震でも複数の要配慮者に出会ってきました。そこで見えてきたものとは?

――まずはレスキューストックヤードさんの活動内容を教えてください。

浦野さん(以下、敬称略):「災害から命と暮らしを守るための人づくり、地域づくり」を理念に掲げながら、被災者支援を行っています。これまで50カ所以上の国内被災地で支援活動を続けてきましたが、その中で被災した際に自ら「助けて」とSOSを出せない人がいることが分かり、そういった人たちの元へどれだけ早くたどり着けるのかを重視しています。

そのためのアプローチ方法はさまざまです。例えば炊き出し、足湯ボランティア、お茶飲み場づくり、あるいは戸別訪問。これらの支援を通して要配慮者を見つけ出す工夫をしています。

――能登半島地震において、要配慮者の方はどれくらいいらっしゃいましたか?

浦野:まず私たちは穴水町の避難所を訪れました。社会福祉協議会が入っている建物が指定避難所になっていたため、他の避難所と比べると、福祉的ニーズの高い人たちが集中していたように思います。そこには、全く目が見えない方、手足に障害があり車いすを使っている方が4~5名ほど、それからダウン症の方や統合失調症の方、認知症の方もいらっしゃいました。

そういった要配慮者の方に向けて社会福祉協議会の皆さんが福祉避難スペースを用意してくれていたんですが、ただ用意はしたものの、その先どのように支援すればいいのか分からないと困っていました。

これは要配慮者に限ったことではありませんが、被災時にまずすべきことは、「食べる、出す、寝る」の環境を整えることです。それらをいち早くまともな状態まで持っていき、機能させること。その中で要配慮者にも気を配る必要があります。

なぜかというと、環境が変わったことで、要配慮者の状態というのはどんどん悪化していくからです。だから、介護や介助も同時並行でしていかなければいけません。ご家族が頑張ってくださるケースもありますが、単身者や高齢者世帯の場合、あるいはご家族も動けない場合は、私たちがその役割を担いました。

――要配慮者といっても、その背景は実に多様であることが分かります。だからこそ、一人一人の細かなニーズに合わせた支援が必要なんですね。

浦野:そうですね。また、避難所以外の場所にいるケースも考えなければいけません。在宅避難をしている人たちの中にも、要配慮者がいる可能性があるからです。でも、それをチェックする機能がどうしても薄い。今回は、75歳の高齢者がいる世帯と75歳以下で介護保険の認定を受けている世帯、そして障害者手帳を持っている世帯を対象に、町の医療チームが訪問していました。

ただ、1度目と2度目の訪問にはどうしてもタイムラグが出てしまいます。そうなると、その間にどうしても取りこぼされてしまう人が出てきます。そういった人たちを見逃さないためにも、私たちレスキューストックヤードが戸別訪問していきました。そうするとやはり、支援が必要な人が見つかるんですよ。

――どんな人が見つかったのでしょうか?

浦野:例えば、重度のアレルギーを持つお子さんを抱える世帯です。ふだんは、お子さんの食べられるものを自分たちで用意していたそうなんですが、被災によってそれが難しくなってしまった。町の物資倉庫に行っても底が尽きているし、近くのスーパーは閉じているし、通販は届かない。食べるものがないから、無理やり一般食を食べさせるんですが、それだとどうしても具合が悪くなってしまう。

結局、被害の少なかった金沢市まで4~5時間かけて出向き、食べられるものを購入するという日々を繰り返していたとおっしゃっていました。

「SOS」を出したくても出せない人がいる

浦野:以前、地域の人から「ふだんからきれいにし過ぎているから、子どもがアレルギーに反応してしまう」「気にし過ぎなのでは?」などと言われ、深く傷ついてしまった経験をお持ちだったそうです。だから、本当に困っていても周囲にSOSが出せなかった。そのため私たちはアレルギー除去食を用意してお届けしました。

他には精神障害者の方もいて、そこにはまた別の課題があります。彼らに対しては町の支援としてもできることに限界があるんです。例えば、家の中を一緒に片付けるとか、罹災(りさい)証明書の手続きを一緒に行うとか、そういった細かな支援には行政が関与しづらい……。

では誰がそれを担うのかというと、ボランティアしかいないんです。

とはいえ、私たちの手だけでは足りません。ですから、現時点ではそういった支援をしながらも、将来的には地域の支援センターや町の制度にもつなげていけるように道筋をつくっていくことも検討しています。

――いま伺ったケース以外にも、要配慮者からの声は上がっていますか?

浦野:たくさんあります。老老介護をしている世帯の方は、震災によって在宅支援のサービスが止まってしまい、24時間自分たちで介護をしなければいけないことの苦労を吐露していました。

避難所で生活している自閉症のお子さんの中には、人が密集している状況に過剰なストレスを感じてしまい、夜中になると起き出してウロウロする子もいました。声をかけてみると本人から「心を落ち着かせています」と返ってきました。

みんな大変なことを理解しているから、周りに迷惑をかけないように必死なんですよ。

――大規模な災害が発生したとき、そこに「要配慮者」と呼ばれる人々がいて、どんなふうに困っているのか、具体的にイメージできない人は大勢いると思います。だからこそ、知ってもらいたいですよね……。

浦野:要配慮者の存在を知れば、もしかしたら自分の住む地域にもそういった人がいるかもしれないと気にかけられるようになりますよね。気づく目を鍛える、とも言えるかもしれません。実際、福祉や介護の専門職ではないふつうのボランティアさんでも、要配慮者についての知識さえあれば、被災地で彼らを見つけ出すのは難しいことではありません。

私たちは向こう1年、能登半島に常駐スタッフを置きながら活動していこうと思っています。でも、状況は刻一刻と変化していくはずです。仮設住宅から自宅に戻る人もいれば、遠くで避難していたけれど地元に戻って来るという人もいるでしょう。あるいは、失業してしまった人や健康状態が悪化している人も出てくるかもしれません。

だから、一人一人のニーズに合わせた支援を継続的に行っていく必要があると考えています。その中でも特にお手伝いしなければいけない要配慮者を特定していって、その情報を社会福祉協議会といった他団体の皆さんに共有する。そうして、その人の生活計画を一緒につくっていくことが、能登半島地震の被災地における私たちの最終目標かなと思っています。

それを支えるためにも、私たちが発信している被災地の情報(外部リンク)をシェアしていただいたり、寄付や義援金などで支援していただけたりするとありがたいですね。

編集後記

要配慮者について伺う中で、山根さんも浦野さんも、その存在を「知ってほしい」と繰り返しました。存在を可視化すれば、有事の際にも気がつけるかもしれない。それこそがまさに、彼らを取り残さない社会づくりの第一歩なのでしょう。

そしてそれは、何も災害時に限定した話ではありません。私たちが穏やかに暮らす日常生活の中にも、実は困難を抱えている要配慮者がたくさんいます。ふだんから意識することで、誰もが安心して暮らせるインクルーシブな社会が実現するのではないか。そんなことに気づかされる取材でした。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

山根昭治(やまね・しょうじ)

一般財団法人全日本ろうあ連盟で理事・本部事務所長を務める。長く全日本ろうあ連盟に携わっており、現在は同団体の活動だけでなく教育文化委員会委員長も務めている。また2017年に開かれたサムスン夏季デフリンピック競技大会では日本選手団の団長も務めた。

一般財団法人全日本ろうあ連盟 公式サイト(外部リンク)

浦野愛(うらの・あい)

阪神・淡路大震災では、「同朋大学ボランティアネットワーク」に所属し、被災者支援に当たる。卒業後、特別養護老人ホームデイサービスセンターで介護職として勤務した後、2002年、レスキューストックヤードの設立と同時に事務局スタッフに。2004年度より事務局長、2009年度より常務理事を務める。

NPO法人レスキューストックヤード 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。