未来のために何ができる?が見つかるメディア

第3回 部下の本音を引き出すために上司が取っている無意識の「間違った行動」を知る

執筆:清水沙矢香

前回(別タブで開く)は、社内コミュニケーションが本音でできているかどうかについて上司と部下の間に大きな温度差があること、そして傾聴の大切さをご紹介しました。

それだけではなく、どうすれば「本音を話しやすい上司」になれるのか。

上司の側が、これまでの常識を覆してみることも重要です。

上司の立場にある人には、それまでの社会生活の中で「無意識に刷り込まれた考え方」も多くあるのではないでしょうか。

しかしここで、いったん物事をフラットに見る目を養うことが重要です。

本音で接しやすかった上司、そうでなかった上司

まず「部下」の立場からの、筆者の会社員時代の経験を紹介したいと思います。

上司・部下ともに人事異動がありますから、筆者は15年間の会社員生活の中で、9人の「部長」の元で働きました。

課長級、係長級、チームリーダーとなると、すぐに思い出せる人数ではありません。

そして多くの上司に接していくと、一定の「傾向」が見えてくるものです。特に、面接などを含めて分類するならば3パターンです。

1.日頃から頻繁に声をかけてくる

部下とのコミュニケーションは大切なことですが、日頃の業務で忙しい時や考え事をしているところにしょっちゅう声をかけられる、それが頻繁に続くと、時として「空気を読んでくれないありがた迷惑」になってしまいます。

上司との会話が仕事の一部になってしまう、そう感じると「一方的で面倒な上司」になってしまうのです。上司の空回りと言えます。

2.個室を好む

部下と濃い話をしたいとき、周りの目が気にならないように場所を変えて本音を引き出そうと考える上司もいます。

しかしこれは、部下の警戒レベルを最も上げてしまうシチュエーションです。「他の人が聞いていると何か具合の悪い話をされるのだろうか」といぶかってしまうのです。

部下のほうから「違う場所で話をしたい」というのなら別ですが、上司からの一方的な呼び出しに対して部下は「何の話だろうか、何を聞かれたらどう答えようか」ということを事前に考えてしまいます。

そして多くの場合、面談の場で発することができるのは「用意した言葉」でしかなく、本音ではないのです。 では、どうするか。

3.普段何をしているのかわからなくても、実は部下をよく観察している

これが部下からすれば、最も理想的な形です。

期が変わる前後などに定期的に実施される面談では、部下は構えてしまいます。

中堅社員くらいになればある程度本音も出せることでしょうが、それでも、自分あるいは上司が新任でどういう人かわからない場合、そういきなり心を開けるものではありません。

若手となればなおさら、上司の顔色を伺う方に神経がいってしまいます。

しかし、緊張していざ面談に臨んだ際、まず最初に上司側が「日々こんなことを頑張っていて、こういうことが得意に見えるけれどどうか」といった会話の切り出し方をすると、部下は逆に驚きます。「自分のことを日頃から気にかけてくれているのだな」と安心するものです。

すると面談は長くはなりません。ちょっとした互いの意思確認、それだけで済むのです。こうなれば、部下にとって面談というものへのハードルが下がります。

「最近どうか?」という責任感のない切り出し方は、最も部下を苦しめます。

上司に必要な「わかりません」の精神

そして部下の本音を引き出すために、上司は自分を見つめ直すことが必要です。何よりも上司自身が、「自分も人間であり限度がある」ことを隠さないことが重要だと筆者は考えます。

上司は部下の模範なのだから「部下よりも仕事ができるところを見せなければならない」「あくまで自分は『指導役』でなければならない」、そう思っている方も多いかもしれません。

しかし、本音を語らない上司に、部下が本音を語るわけがありません。どちらも人間どうしであり、生まれ育った時代も環境も違えば、得手不得手もあって当然です。

「わかりません」の達人だったグローバル企業のCEO

2001年から2009年の間、ゼロックスのCEOを務めたアン・マイケルヒー氏は同僚から「『わかりません』の達人」と評されていたそうです。*1

マイケルヒー氏自身も、「知らないことを認めると、人から信用されるようになります」と語っています。

そして、氏がこのような謙虚な態度を示したことで、経営難に陥った会社を立て直すために周囲が知恵を持ち寄って協力しよう、という土壌が生まれたのです。

実際、リーダーが謙虚な態度を示すことで、チームメンバーの貢献の質が高まるだけでなく、職務満足度や定着率、エンゲージメント、学習意欲も上昇することが明らかになっているということです。*2

静かなる承認要求

また、最近の若手世代の傾向を知る必要もあります。

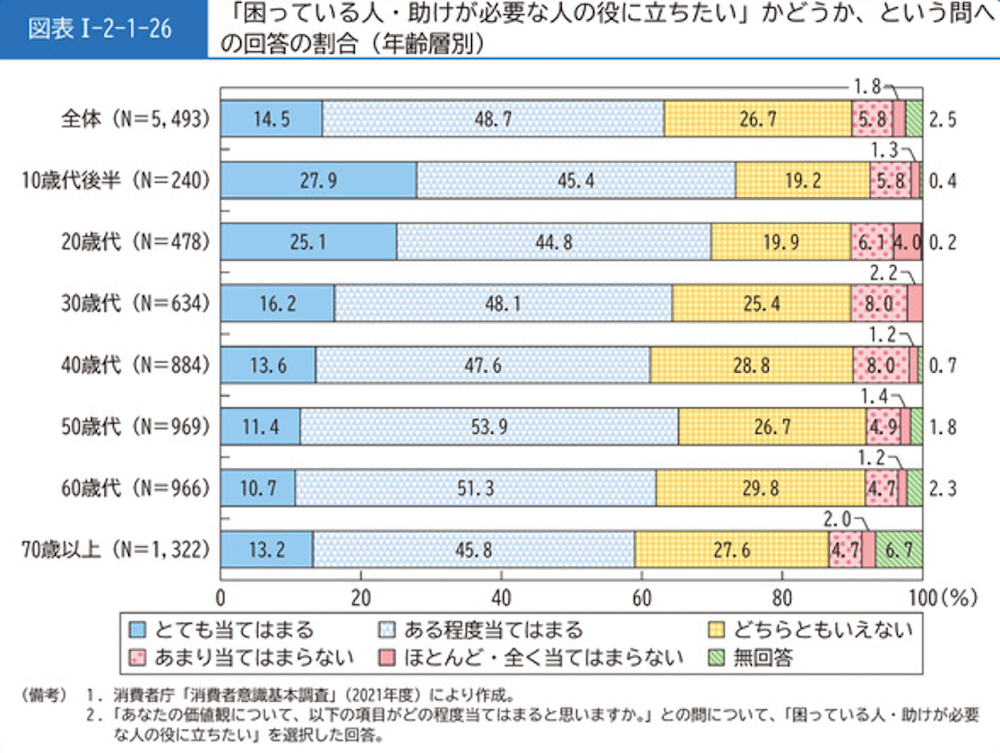

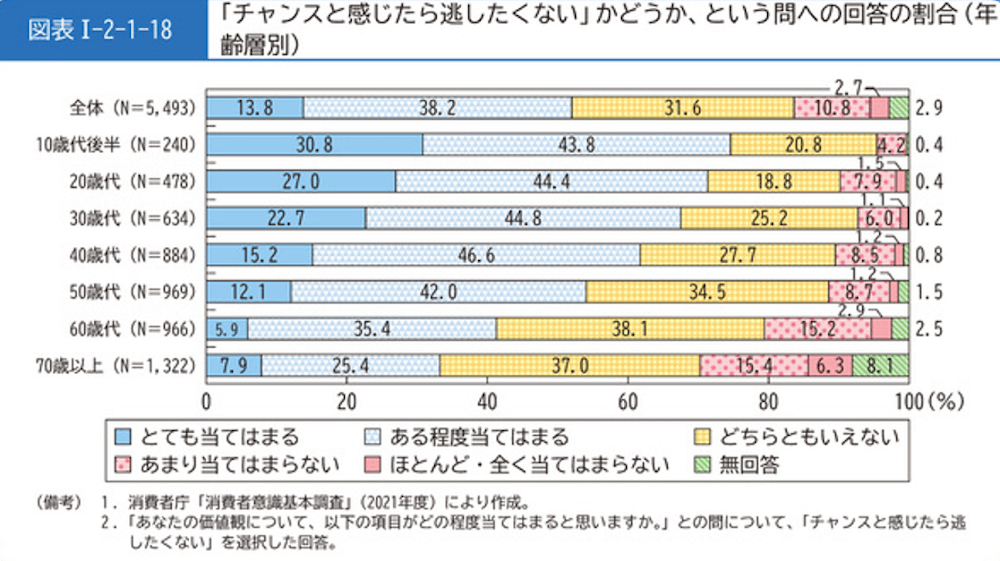

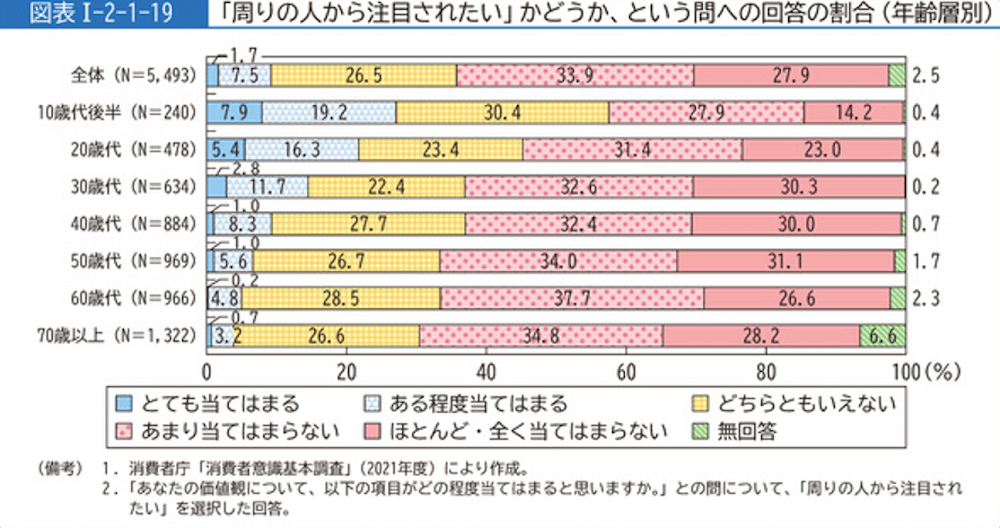

消費者庁の調査について紹介します。*3

まず「自分の考えをはっきり相手に伝えることができる」かどうかについて、13歳から29歳までの世代は「あてはまる」とする回答者は49.1パーセントで、半数でしかありません。

さらに「周りの人から注目されたいか」という質問に対しても「当てはまる」という割合も20歳代では2割ほどと低くなっています。

ただ、「人の役に立ちたいか」という面では、下のような調査結果が出ています。

20歳代では「誰かの役に立ちたい」という思いは他の世代より強い傾向があるのです。

そして、「チャンスと感じたら逃したくない」という貪欲な側面も、若い世代ほど高くなっています。

仮に、若い世代が日頃自己表現をあまりしないように見えたとしても、「今の若者は貪欲ではない」わけではありません。

もし上司の側にそういった思い込みがある場合は、いったん捨てる必要があります。

人の役に立つことが好きで、かつチャンスがあれば逃したくない。

先に紹介したゼロックスCEOのように、謙虚に「『わかりません』の達人」になること、これを現場に応用すれば若手の「役に立ちたい」「チャンスを逃したくない」という両方の欲求を満たすことでもあるのです。

上司が自分の限界や苦手なことを素直に伝えることで、部下に「この上司の役に立ちたい」と思うのです。

褒め方に関する勘違い

一方で先にも述べましたが、「周りの人から注目されたい」としている20代は2割程度でしかありません。

しかし「現代の若者独特の文化」だとひとくくりにしてしまうのが正しいかどうかはわかりません。

というのは、社内表彰制度などを活用して若手のモチベーションを高めよう、という企業もあるかと思います。

しかし、20年ほど前に駆け出しだった筆者にとっても、その当時ですら「表彰制度」は捉え方が難しいものでした。

新人やそこらが派手に表彰される。

もちろん頑張った結果ですから嬉しくないわけではないのですが、繰り返すたびに周囲の目が逆の意味で気になり始めるのです。

周囲の同僚や先輩は、どんな目でこの様子を見ているのだろうということです。社内表彰では、それまでに自分がどれだけの時間をかけたか、働いたか、という物量は誰にもわかりません。ただただ目立つだけです。

それでは、誇らしいというよりも「同僚や先輩から妬まれないか」という気持ちになるものです。誰だって、睨まれたくはありません。筆者の時代ですらそうだったのですから、今の若手には、なおさらそういった気持ちは強いことでしょう。

「出る杭は打たれる」ということに本当の意味で挑もうと思うのは、実績を残して自信のある中堅以上になってからのことでしょう。

大掛かりな舞台装置ではなく、個人的に温かい感謝の意をきちんと伝えること。「賞を申請しておいたから」というよりも、個人から個人という小さくて濃い感情のやりとりこそ重要です。

「どうせわかってもらえないだろう」の壁を破ること

そもそも文化も環境も違う世代で育ってきた人間同士、多少の価値観の違いは避けられません。

しかし、相互理解に成功した面白い事例があります。フランスのタイヤメーカー、ミシュランです。

ミシュランでは2010年頃、工場のリーダーやメンバーにどうすれば積極性を持たせることができるかが議論になっていました。

その時に、ひとりの工場のリーダーであったデュプランは、部下に対してこのような声かけをしたのです。*4

「わたしが今日する仕事のうち、あなたがたが明日から肩代わりできるのはどれだろうか」

この言葉に対する部下の反応はこのようなものでした。

工員たちは、デュプランが毎朝、機械の点検と報告のために自分たちの持ち場に立ち寄った後に何をしているのか、まったく知らなかった(「カフェで暇を潰すのでしょう」と言う者さえいた)。デュプランは、「自分もみんなの業務を具体的に知っているわけではない」と気づいた。

引用:ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p54-55

相互理解がまったくなかったことにリーダーは気づいた、というわけです。

そこでデュプランが取った手段は、自らが工場で2〜3回シフトに入り、チームと一緒に仕事をし、その後に各シフトから1人ずつ合計3人の部下が1週間、デュプランに付いて回るというものです。

結果、相互理解が深まり、部下も積極的に意見を出すようになり、生産性にもプラスをもたらしました。

上司の立場にあれば、部下の苦労は「そんなものは自分も経験してきている」と思ってしまうかもしれません。

しかし時代が変化した今でも、本当に自分の過去のやりかたは通用するのか?

そう問うてみる必要があります。

[資料一覧]

*1・2.参考:ハーバード・ビジネス・レビュー2022年5月号 p40-41

*3.参考:「令和4年版消費者白書」消費者庁(外部リンク)

*4.参考:ハーバード・ビジネス・レビュー2021年3月号 p54

〈プロフィール〉

清水沙矢香(しみず・さやか)

京都大学理学部で生物学を専攻し、学部卒業後2002年にTBSに入社。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種産業やマーケットなどを担当。その後人材開発にも携わりフリーライターとして独立。国内外での幅広い取材経験と各種統計の分析をもとに多くのWebメディアや経済誌に寄稿。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。