未来のために何ができる?が見つかるメディア

日本の子どもの7人に1人が経済的なハンデを背負っている。いま「第三の居場所」が、なぜ必要なのか?

- 親から続く「貧困の連鎖」を断ち切らない限り、「子どもの貧困」問題は解決しない

- 「第三の居場所」は、さまざまな困難に直面する子どもたちの「自立する力」を養うために必要な場所

- 「第三の居場所」を起点に、生きにくさを抱える子どもたちをみんなで支え合う社会をつくる

取材:日本財団ジャーナル編集部

「貧困」とは、お金が足りないことだけを意味するわけではない。広辞苑によると2つの定義があり「貧しく生活が苦しいこと」と「乏しく欠けていること」を指す。専門的な用語では、毎日の衣食住に事欠く状態のことを「絶対的貧困」と呼び、経済的な困窮を要因とした衣食住の余裕のなさに加えて “経験や体験の機会が乏しいこと”を「相対的貧困」と言う。今回のテーマは、後者だ。

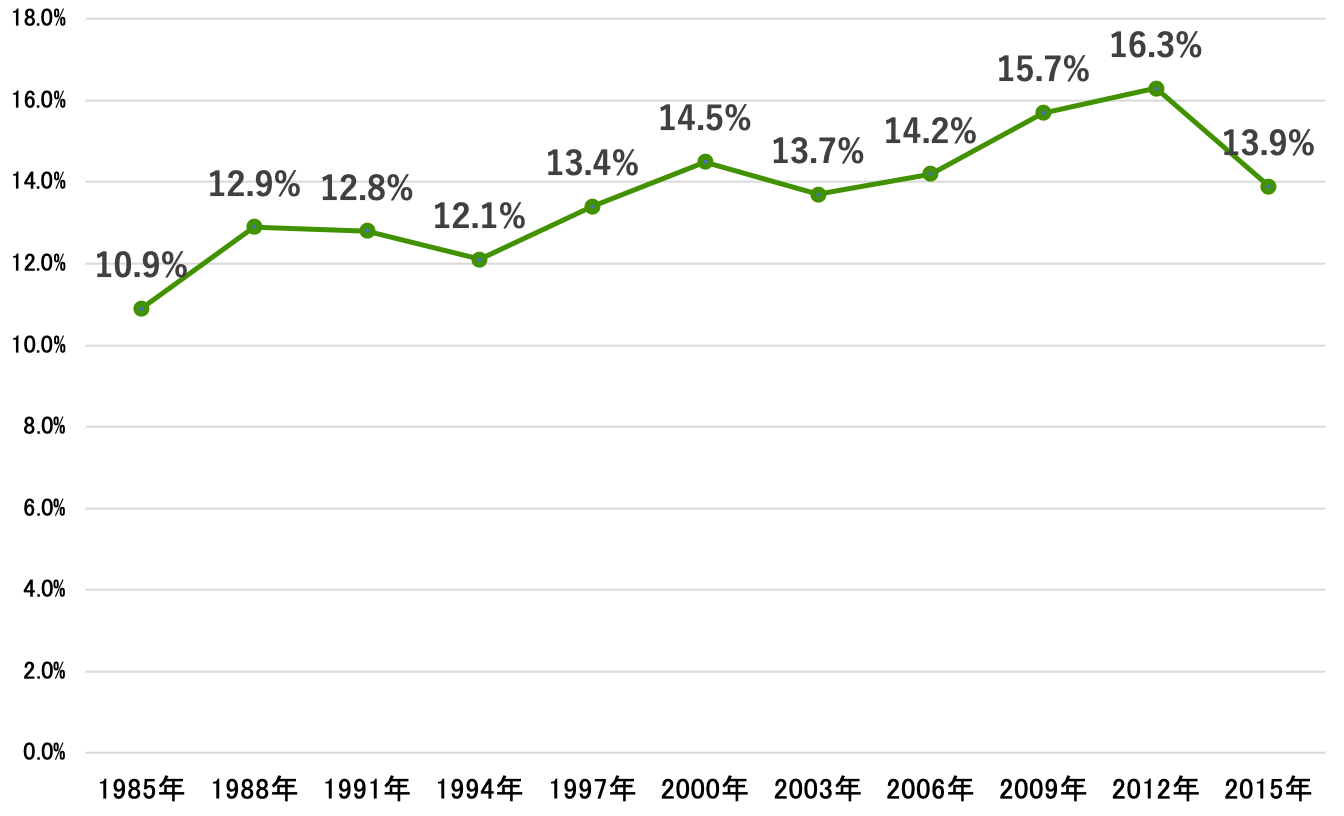

親とのショッピング、夏休みの旅行、進学のための塾通い、また家族で食卓を囲んでの団らん…。日本の7人に1人の子どもが、こういった経験に恵まれていない状況にある。40人のクラスならば5、6人。これは先進国の中でワーストクラスの数字だ。この問題を解決すべく、生きにくさを抱える子どもを総合的に支援する拠点「第三の居場所」の開設を全国で進める、日本財団の子どもの貧困対策チーム・本山勝寛(もとやま・かつひろ)さんに話を聞いた。

「貧困の連鎖」を断ち切らなくては、問題は解決しない

「子ども時代に、勉強や人間関係づくりが満足にできなかった子が大人になると、正規の職に就けなかったり、健全な友好関係を築けなかったりするなど、同じような状況の家庭を生み出してしまうことが多いんです」

そう語るのは、チームリーダーとして日本財団の子どもの貧困対策チームをけん引する本山さん。「子どもの貧困」問題は世代を超えて、連鎖していくのだという。

図表:子どもの相対的貧困率の推移

子どもとその家庭、あるいは地方自治体の担当者だけが取り組んで解決できる問題ではない。

「生活保護では、絶対的な貧困、つまり最低限の衣食住しか保証されません。しかし、実際に社会生活を送るには、もっといろいろな機会や能力が必要になってきますよね。基本的な生活習慣や、他人とのコミュニケーション能力、『自分ならできる』といった自己肯定感…。そこは生活保護だけではカバーできていなかった、いわば盲点だった領域なのです」

ひとり親家庭では、驚くべきことに約半数がこの貧困問題を抱えているという。

「特に母子家庭では、母親が正規の職に就くことが困難だったり、子どもとの時間が十分にとれなかったり、親にかかる身体的、精神的負担が大きくなってしまいがちです」

2016年に日本財団が発表した、子どもの貧困を放置した場合の社会的損失額を推計したデータがある。0~15歳の子ども全員を対象として推計を行うと、所得の減少額は42兆9,000億円、財政収入の減少額は15兆9,000億円に達する。なぜこのような損失が生まれるのか。

貧困状態にある子どもの教育機会が失われ、大人になってから生み出す所得が減ると、日本経済が縮小する。そして、彼らを支える社会保障は増えるのに、支える人数は減ってしまうからだ。子どもの貧困は、国や企業、まわりの大人も含めて、社会全体で解決すべき課題である。

ポイントは「子どもの自立する力」。子どもが変わり、周囲も変わる

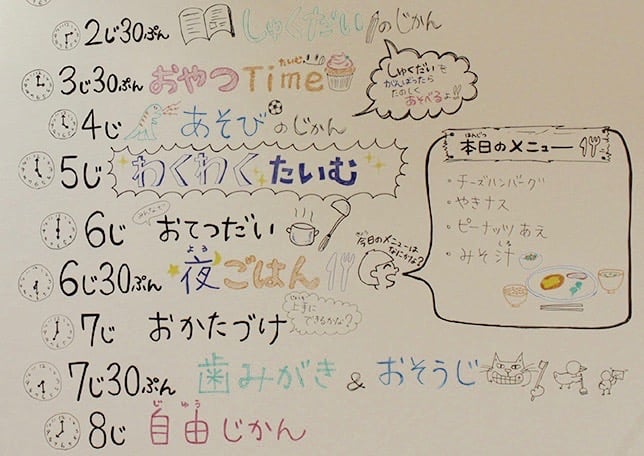

親が夜遅くに帰ってくるまでご飯を食べられない、家でも学校でも居場所がなくて、勉強で分からないことがあっても誰に聞けばよいか分からないなど、子どもたちが抱える事情はさまざまだ。そんな子どもが、勉強したり、友達と遊んだりできる場所。温かいごはんを食べて、お風呂に入り、歯を磨くといった基本的な生活習慣を身につけられる場所が、「第三の居場所」だ。

「この施設をつくるにあたって一番心がけたことは、いかに子どもの“自立する力を伸ばしていくか”です。現在は、全国に13拠点あり、元保育士などのスタッフが働いています。年に1回の全国研修をはじめ、拠点同士の成功事例の共有や、拠点ごとでの研修プログラムの実施などにより専門性を高めたスタッフが、1人のお子さんに対してできる限りマンツーマンに近い形でサポートするようにしています」

子どもの成長を確認する指標には、算数や国語などの勉強の出来具合といった「認知能力」と、コミュニケーション能力や自己肯定感などの「非認知能力」がある。

「自治体や大学研究者と連携し、『第三の居場所』に通う子どもと通わない子どものそれらの能力を定期的にチェックすることで、子どもの変化やプログラムの効果をより客観的に検証するように設計しています」

「もう一つの家」というコンセプトで作られた施設内も興味深い。温かみのある木材を使ったオープンスペースには、書籍やレゴブロック、ボードゲームといった遊び道具が用意されている。施設によっては跳び箱や中庭があり、地域の人と交流(書道家による書道教室、座禅、農業体験など)する場も設けるなど、好奇心を刺激する機会を豊富に揃えている。特徴的なのが、子どもが1人になって、自分と向き合えるよう個室も整備しているところだ。

「ものごとに集中できない、宿題をしたことがない、周囲とぶつかってすぐにけんかをしてしまう、そんな子どもたちが数カ月経つと目に見えて変わっていくんですよ」と、本山さん。幼い頃から身に着いた生活習慣を変えることは難しい。はじめのうちは、スタッフが子どもと一緒に勉強や片付け、歯磨きなどを繰り返し行うことで習慣づけていくことが多いという。

「注意することよりも、良いところを見つけて褒めることを大切にしています。子どもは褒められることで、自己肯定感と自信が身につき、自立心を養うことができます。そして、みんなでルールを決めることで、やって良いこと、悪いことを明確化しています。子どもたちに変化が見られると、スタッフは親や学校の先生とも、より良い関係を築くことができ、新たに気になる子どもの紹介を受けるなど、良いサイクルが回っていきます」

困っている子どもを、みんなで支え合える社会をつくりたい

「僕には5人の子どもがいるのですが、子育てって本当に一大事業なんですよ。でも拠点では、短い期間でそれをやらなくてはいけない。子どもの貧困問題は、お金があれば解決する問題ではありません。新しいプログラムづくりやスタッフの教育、行政との連携など課題は山積みですが、子どもたちが変わっていく姿を見ると、やる気が湧いてきます」と本山さんは語る。

「僕自身も、貧困家庭で育った子どもの1人でした。でもサポートしてくれた人たちのおかげで大学にも進め、自分の希望や夢を叶えることができました。今度は僕が、恩返しする番だと思っています。この『第三の居場所』事業を通して結果を出せるモデルをつくり上げ、困っている子どもがいれば、行政、学校、地域、すべての大人たちが手を差し出せる社会をつくっていきたいと考えています」

本山さんは、中学時代からアルバイトを始め、親が不在だった高校時代も乗り切り、奨学金を活用しながら東京大学、さらにはハーバード大学院に進学した。そんな本山さんが言うと非常に心強いが、子どもの貧困は社会全体にかかわる問題だ。私たち一人ひとりが、困っていそうな子どもに声をかけたり、少額でも募金をしてみたりと、自分ごととして取り組めば、日本の未来はもっと明るく、素敵なものになるのではないだろうか。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

本山勝寛(もとやま・かつひろ)

日本財団子どもの貧困対策チーム・チームリーダー。東京大学工学部システム創成学科卒業、ハーバード教育大学院国際教育政策修士課程修了。「学びの革命」をテーマに言論活動を行い、著書に累計5万2,500部、韓国、中国、台湾でも翻訳されベストセラーとなった『16倍速勉強法』(光文社)のほか、『お金がなくても東大合格、英語がダメでもハーバード留学、僕の独学戦記』(ダイヤモンド社)、『今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。: 貧困の連鎖を断ち切る「教育とお金」の話』(ポプラ新書)など多数。5児の父親で、育児休業を4回取得。独自の子育て論も展開している。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。