未来のために何ができる?が見つかるメディア

子どもの学びサポーターズセッションレポート(後編)「学び」の形は、とてもシンプル!これからの時代の学びについて

- 「学校に行かない=いけないこと」といった前提が子どもたちを苦しめている

- 今の教育現場は先生にかかる負担が大き過ぎる。「できる人に任せる」仕組みが必要

- 「学び」は「教わりたい人」と「教えたい人」がいれば成立するシンプルなもの

取材:日本財団ジャーナル編集部

全国の中学生約325万人のうち、文部科学省が定義する不登校生徒約10万人に加え、推計約33万人が学校で何らかの「学びにくさ」を抱えていることが、日本財団の調査で明らかになった。合わせて推計約43万、約8人に1人もの生徒が学校になじめずに悩んでいるのだ。さらなる調査では「勉強についていけない」「テストが分からない」など、学習面で何らかの困難を抱える生徒が多いことが判明した。

2019年6月8日・9日に鳥取、6月23日・24日に横浜で開催された「学びにくさ0(ゼロ)の地域のつくり方 〜子どもの学びサポーターズセッション〜(以下、サポーターズセッション)」は、そんな学校になじめない子どもたちが学びやすい地域について考えるイベントだ。

どちらの地域でも、さまざまなバックグラウンドを持つ大人と子どもたちが集まり、ディスカッションが交わされた。今回は、ゲストスピーカーとして参加した米澤るみ(よねざわ・るみ)さん、木内菜穂子(きうち・なおこ)さん、大山力也(おおやま・りきや)さんにその振り返りと、学びにくさの根底にあるものについて語っていただいた。

〈鼎談(ていだん)者紹介〉

米澤るみ(よねざわ・るみ)

教職経験(小学校教諭、特別支援学級講師)を持つ教育カウンセラーとして、発達に特性のある子どもたちを支援。京都府長岡市の発達支援塾「コスモス」(別ウィンドウで開く)で不登校児の支援やカウンセリングを行う。

木内菜穂子(きうち・なおこ)

特別養護老人ホーム・和みの園、施設長。社会福祉学部卒業後、精神科病院にて相談員として勤務。老人介護、看取りに関心を持つ。終の棲家を地域につくるため、「和みの園」(別ウィンドウで開く)を立ち上げる。

大山力也(おおやま・りきや)

山梨県で私立高校の講師を経験後、2017年に鳥取へIターンし、市立鳥取城北高校にて、総合・探求主任、地域デザイン部の顧問として勤務。2019年5月から日本財団地域コーディネーターを兼任し、学校と地域をつなげるべく活動中。

子どもたちを苦しめる「学校は、唯一の学び場」という認識

大山さん:印象的だったのが、両会場の雰囲気の違いですね。横浜は切迫感を感じましたね。鳥取は、自分で活動をしている人も多かったためか、腹がすわっていて落ち着いた印象を受けました。

木内さん: 参加者も鳥取では男性の方も多数参加されていたのに対し、横浜は女性が多かったですね。どちらの場所でも議論の内容は同じなのですが、鳥取と横浜では受け取り方が違うところが興味深かったです。

大山さん:そうそう。鳥取の方は、居場所がないと分かっていて、今回はそれをつくる仲間探しに来た、といった感じでしたね。横浜では「なんでそもそもないの?」「できれば学校に戻ってほしい」といったように、困っている方が多い印象を受けました。

米澤さん:日本社会全体に言えることなのかもしれませんが、「学校は、唯一の学び場であり、行かなくてはいけない場所」という認識が強すぎる気がします。そのせいで何らかの理由で学校に行けない子どもたちに罪悪感を植え付けてしまうんです。「学校に行くことは権利であって、義務ではないよ」と、子どもたちに伝えることで少しは楽な気持ちになれるんじゃないかな。

イベント開催中で、大きな一歩だと思ったのが、横浜の1日目に参加していたお母さんが2日目にお子さんを連れて来てくれたことです。お母さんが「(常識に捉われない)変わった大人の人もたくさんいたよ」と話をしたら、不登校だったお子さんが「じゃあ行ってみようかな」と顔を出してくれたのだとか。これはひとえに、お母さんが子どもをどこかに連れ出そうと種をまき続けてくれたから実現したのだと思いますが、お子さんにとっては、新しい場所に踏み出すことできたと同時に、これまでにない「学び」があったと思うんです。

学びの在り方は、もっと多様でいい

米澤さん: 教室に登校できない子どもが保健室に通う、保健室登校ももっと自由でいいと思うんですよね。休憩時間に先生や他の子どもが遊びに来たり、地域の人も入れたりするようになれば「次の総合的な学習(※)の時間に出てみようよ!」なんて会話も生まれやすいですし。

- ※ 変化の激しい社会に対応して、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、より良く問題を解決する資質や能力を育てる科目。学年別にテーマを設定がされ、そのテーマの中で自分の課題を見つけて研究したり、先生ごとに講座という形でテーマを設定して希望者を募ったりと内容は学校によってまちまち

大山さん:今の学校は大き過ぎるのかな。大きな船では、別の方向にかじを取ろうとしても、時間がかかり過ぎる。日本の教育システムは、世界的に見ると結構変わっているんです。海外だとオルタナティブスクール(※)や、チャータースクール(※)などさまざまな学校があり、一つのビルに3つの教育機関が入っているなんてこともあります。

- ※ オルタナティブスクールは、公教育とは別の方針・理念を持って運営されるスクール。チャータースクールは、民間が特別認可を受けて運営する新しいタイプの公立学校。いずれも、子どもの主体性・自立性を重んじる

木内さん:学校に通う年頃の子どもたちって、だんだん身体が変化してきたり、さまざまなものに触れて考え方が変わったりと、とっても多感な存在だと思うんです。なんでも敏感に受け取れる年代だからこそ、学校以外のさまざまなものに触れてほしいといった思いがありますね。

みんなで子どもを育てる環境づくりが大切

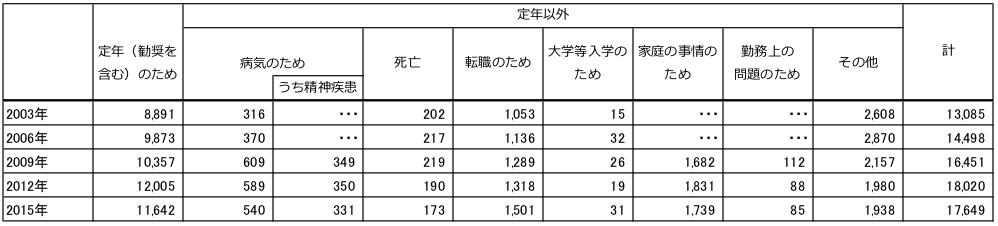

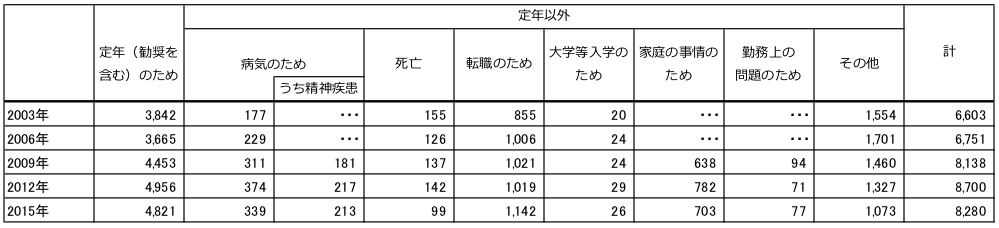

米澤さん:最近よく耳にすることですが、教育に携わる先生の負担が大き過ぎるのも大きな問題です。うつ病で辞めていく新任教員も多いとか。

図表:離職の理由別に見る離職の教員数(公立小学校)

図表:離職の理由別に見る離職の教員数(公立中学校)

大山さん:教師という立場から見ると、現在の学校の仕組みって、先生同士のコミュニケーションが取りにくくなっている気がします。仕事量も多く、「こういう感じに授業をしたいんだよね」とか「こんな講座があったら面白くない?」みたいな自主性を発揮することができず、上から与えられたカリキュラムをこなすだけで精一杯、といった感じに。

木内さん:学校側や先生たちに余裕がなくなってしまい、先生たちが孤立してしまっていることは、とても重大な問題だと思います。先生同士のつながりや、密なコミュニケーション、信頼関係がないと、何かあったときに受けとめきれないと思うんですよね。働き方改革も、業務時間だけ短縮するやり方では何も現場は変わらないと思います。

米澤さん:昔、石垣島の先生から聞いた話なのですが、向こうでは家庭訪問をするのに1カ月かかることがよくあるのだそうです。各家庭を回ると泡盛が出てきて、家のおじいさんや、おばあさんがずっと子どものことを語るのだとか。ちなみに、お酒が出てこないと信用されていないそうです(笑)。こういうコミュニケーションって「みんなで子どもを育てよう」という思いが感じられていいと思います。

大山さん:1日に数件回ると大変なことになりそうですね(笑)。現在では、先生が一人で多くの「やらなければいけないこと」を抱え込んでしまっていると思います。そんなときに大切なのが、自分にできないことができる人とつながること。

木内さん:地域もそれを受け入れる準備ができたらいいですね。町内会と学校が連携して、「この子はこういうことを悩んでいますよ」と、一人一人を見る余裕や時間がない先生側のサポートもできますし。

大山さん:学年に最低1人、コーディネーター的なポストがあっても面白いんじゃないかな。このコーディネーターを通して、学校と外部をつなげることができれば、子どもたちの学びの可能性もグッと広がる気がしますね。

子どもたちが「無理せずに学べる社会」を

大山さん:僕が子どもたちに教える中で一番人気があるのは、学校外でさまざまな活動をやっている大人たちと子どもたちが、双方向にコミュニケーションする授業なんです。「いつもこの授業をやってほしい!」と言われるほど。きっと子どもたちは、自分の知らないものを知る機会を求めているんじゃないかな。

木内さん:私が子どもたちと接して感じることは、子どもたちを受け入れ、かつ「よくやったね」「頑張ったね」と、受け入れてくれる大人がいる場が少なくなっていること。最近の社会では、先生はもとより、お母さん、お父さんも忙し過ぎて、子どもたちにかまえる時間が減っているのかもしれませんね。

米澤さん:学校でも感覚過敏の子どもが、制服の中に綿のシャツを着ることを「校則だから」と許されなかったり、芸術系の大学でも全員真っ黒のスーツで就職活動を行わなくてはいけなかったり、もっと子どもたちの感覚や意見を取り入れた教育が必要なんだと思います。

大山さん:「学び」って、「学びたい」「教えたい」と考える個人がいれば成立する、シンプルなものだと思うんですよ。それは、大人同士でも子ども同士でも、大人が子どもに、子どもが大人にでも、何でもいい。「学校=学び場」といった型にはめず、「学び」に対しおおらかに考えることができれば、もっと楽しく、刺激的なものになるのではないでしょうか。さまざまな人たちが協力し合って、「無理せずに学べる」世の中をつくっていけたらいいですね!

撮影:十河英三郎

「 子どもの学びサポータズセッションレポート(前編)」はこちら

「 子どもの学びサポータズセッションレポート(中編)」はこちら

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。