未来のために何ができる?が見つかるメディア

【障害とビジネスの新しい関係】製品開発とオフィス環境の追求が、組織の成長を加速させる。多様性を生かすfreeeの取り組み

- 自分と目の前の人の考え方や、やってほしいことは一人ひとり違って当然

- freeeでは、対話を通して「違い」を認め合い、個人の特性を製品開発に生かしている

- ITが浸透する社会。組織の成長は、働き方と共に人と人との関わり方が鍵となる

取材:日本財団ジャーナル編集部

この特集では、企業における障害者雇用や、障害者に向けた商品・サービス開発に焦点を当て、その優れた取り組みを紹介する。障害の有無を超えて、誰もが参加できるインクルーシブな社会(※)をつくるためには、どのような視点や発想が必要かを、読者の皆さんと一緒に考えていきたい。

- ※ 人種、性別、国籍、社会的地位、障害に関係なく、一人一人の存在が尊重される社会

取材を行うのは、日本財団で障害者の社会参加を加速するために結成された、ワーキンググループ(※)の面々。今回は、ワーキンググループメンバーの一人で、全盲のエンジニアである中根雅文(なかね・まさふみ)さんが働くfreee株式会社(別ウィンドウで開く)の取り組みを紹介する。

- ※ 特定の問題の調査や計画を推進するために集められた集団

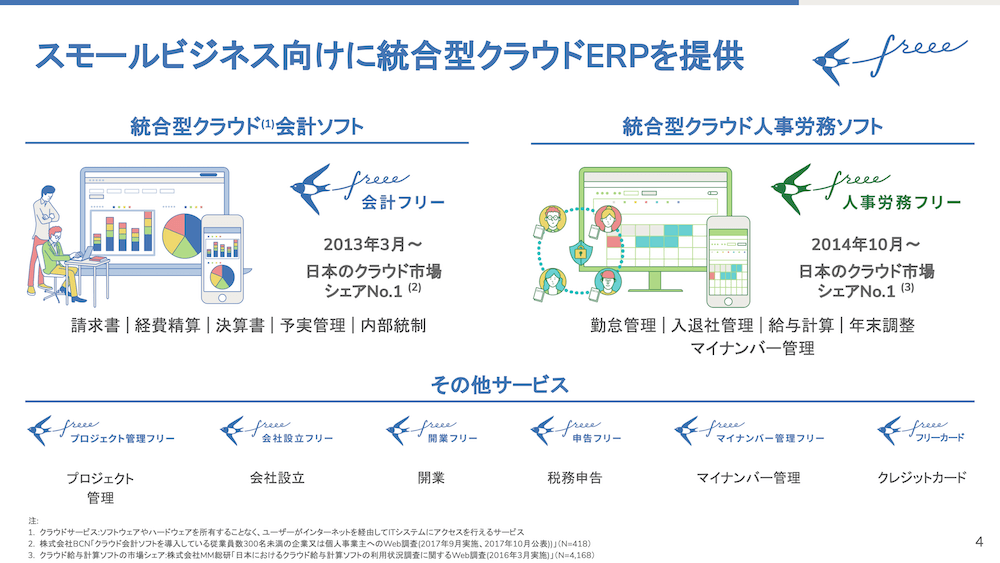

freeeでは、「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに、「クラウド会計ソフト freee」や人事労務ツールの「人事労務 freee」といったバックオフィス業務をサポートするソフトウェアを開発。「アイデアやパッションやスキルがあれば、だれでもビジネスを強くスマートに育てられるプラットフォーム」の実現を目指し、さまざまなSaaS(※)サービスを提供している。

- ※ 「Software as a Service(サービスとしてのソフトウェア)」の略で、クラウドで提供されるソフトウェアのこと

社員数は約480人(2021年1月時点)に上り、一人ひとりが才能を最大限発揮できるようにと2018年2月にはダイバーシティ推進室を設置。働く上での悩みや不安を気軽に打ち明けやすくする「ダイバーシティホットライン」なども設け、freeeが提供するサービスと同様に、誰もが働きやすい就労環境づくりに力を入れている。

ダイバーシティ推進室室長の吉村美音(よしむら・みお)さんと、オフィス環境や社員の働きやすさを追求する業務を担うムーブメント研究所の碇奈弓(いかり・なゆみ)さんと共に、freeeの社員という立場で中根さんにも話を伺った。

対話を大切にし、互いの「違い」を認め合う

山田:日本財団ワーキンググループの山田悠平(やまだ・ゆうへい)です。まずfreeeさんには、どのような障害のある方が働かれているのでしょうか。

吉村さん:さまざまな障害がある方が働かれており、私たちの部署ではそういった方たちが少しでも働きやすくなるようサポートしています。本日同席いただいた中根さんも視覚障害がおありですが、2018年にエンジニアとしてfreeeに加わっていただきました。

山田:freeeさんでは、特定の障害種別に限らない障害者雇用を進めているのですね。働きやすさの工夫はどのようにされていますか。

碇さん:障害者の方に限ったことではありませんが、社員が働く上で困ったことなどあれば、それに合わせてオフィス環境なども整えています。中根さんが入社される際は、事前にヒアリングををさせていただきました。そこで得たアイデアや気付きをもとに、必要な場所に点字ラベルを貼ったり、入り口から近い席をご用意したり、歩いてみてつまずきそうな部分をなくすなどの配慮をしました。

中根さん:私からも補足させていただくと、開発作業などで現在使っているツールに問題があったり、使いづらかったりする場合も、その都度所属するチームのメンバーと相談して、使い方を考えたり別のツールに切り替えたりしています。オフィス環境だけでなく業務の進め方なども含めて気が付いたら改善されていた、ということが多いですね。

山田:それは中根さんに限らず、視覚障害のある社員の人がより働きやすい環境がつくられるとということにもつながりますね。

碇さん:障害者の方への配慮についてはまだまだ取り組みが必要ですが、だからこそ一人ひとりとの「対話」を大切にするよう心掛けています。

吉村さん:freeeでは、入社時に全員がダイバーシティ研修を受けることになっていますが、「自分と目の前の人の考え方や、やってほしいことは一人ひとり違う」という認識を持ってもらうことを徹底しています。「違うこと」を前提としているので、違いを超えて互いのことを理解し合うための対話を大切にしているのです。

障害の特性を製品開発につなげる

山田:なるほど、そのような考えがベースにあるのですね。もう少しダイバーシティ研修の内容について詳しく教えていただけますか。

吉村さん:入社時の社員研修の他に、マネジメント向けのダイバーシティ研修を行っています。入社時の研修では、まずアンコンシャス・バイアス(※)について触れた上で、全員がダイバシティの考え方の中に含まれているというお話をします。

- ※ 無意識の思い込みや偏見

ダイバーシティといえば、よく「困っている人を助ける」のような考え方に捉えられがちなのですが、そうではなく、マイノリティになる可能性は誰にでもあり、その中の具体的なマイノリティの一つが障害や性別、LGBTQ(※1)、宗教や人種といったものであること。そして、自身でも抱える課題はあるかもしれないけど、そういった課題を抱えている人は具体的にどういうことで悩むのか、どうすれば解決するのか、といったことをワークショップ形式でみんなで考え、自分ごとに落とし込んでいただきます。その上で、アクセシビリティ(※2)の話を中根さんにしていただいています。

- ※ 1.レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれたときに自身の性別に違和感がある)、クエスチョニング(自身の性別、好きになる相手の性別が分からない)の英語の頭文字を取った性的少数者の総称

- ※ 「アクセスのしやすさ」「利用しやすさ」などの意味があり、高齢者や障害の有無に関係なく、さまざまな人が利用しやすい状態やその度合いのこと

マネジメント向けの研修も内容は似ておりますが、マネジメントする立場になったタイミングでダイバーシティやアンコンシャス・バイアスについてもう一度振り返っていただくようにしています。

山田:忘れがちなことですが、一人ひとりには違いがあり、それを認め合うことが大切ですよね。中根さんの他には障害がある社員の方はどのようなお仕事をされていますか。

吉村さん:視覚障害のあるエンジニアの方などがいらっしゃいます。freeeでは障害の有無にかかわらず、それぞれの方の強みを把握し、それを生かせるように業務をアサインしています。

中根さん:私は、アクセシビリティの分野ですが、他にもUI(※1)や UX(※2)デザインなどの分野で活躍されている方もいますね。

- ※ 1.「User Interface(ユーザーインターフェース)」の略で、ユーザーと製品・サービスの接触面のことを指す。例えばオペレーティング・システム(OS、別名基本ソフトウェア)やアプリの表示画面や操作方法のこと

- ※ 2.「User Experience(ユーザーエクスペリエンス)」の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験のことを指す。例えばOSやアプリなどを使ってみて直接的に思ったことや感じたこと、それに加えて使う前の期待感や使った後の満足感のこと

山田:中根さんの入社をきっかけに、freeeさんでは「人事労務freee」の従業員向けモバイルアプリiOS版において、視覚に障害がある方でも「打刻(だこく)※」「勤怠入力」「給与明細の確認」などの基本機能を利用できるよう改善されたと伺っています。他には、障害者の方を雇用されたことで、どのような良い影響があったのでしょうか。

- ※ 出勤・退勤等の際、タイムカードや勤怠管理システムに時刻を打ち記す作業

碇さん:たくさんの変化や気付きがありましたが、最も大きかったのは、現在お客さまに提供しているサービスにおいて、「(社内の)●●さんだったら使いやすいかな?」と考える機会が増えたことだと思います。実際に障害のある方と一緒に働くことで、より具体的に想像することができるようになり、アクセシビリティ研修なども導入し、ユーザー側の視点に立った製品開発やサービスを提供できるようになったと思います。

中根さん:確かに障害のある社員が近くにいることは、「当事者との距離を縮める」有効な方法の一つかもしれません。当たり前のことではありますが、勤怠管理や給与明細の確認って視覚障害者には大きな壁なんです。「人事労務freee」はそんな壁の一つをなくす取り組みですね。私は目が見えないので、書類に書かれた文字が読めません。紙の書類を減らすデジタル化や印鑑の廃止は、視覚障害者の可能性を広げてくれるものだと思っているので、今後も開発に力を入れていきたいです。

DXが進む社会。働き方と共に人との関わり方が組織成長の鍵に

山田:最後に、障害者の視点を取り入れた製品開発でビジネスを躍進させるfreeeさんに伺いたいのですが、企業がコロナ禍で障害者を含む働き方にどのような工夫や仕掛けが必要だとお考えですか。

中根さん:大きな流れとして、これまで出社できなかった人でも働けるような DX(デジタルトランスフォーメーション※)が進むのではないかと考えています。それに合わせて、人と人との関わり方も変わってくるかもしれませんね。

- ※ 「ITの浸透により、人々の生活があらゆる面でより良い方向に変化する」という概念

吉村さん:オフィスのリモート化が進むことで、これまで家から出られなかった人が働ける可能性が増える一方で、障害も含めて個々が抱える「生きづらさ」といったものに気が付きにくくなる可能性もあると考えています。そういったソフト面でのケアにどのようにアプローチしていくかが、組織を成長させる上で重要になってくるのではないでしょうか。

山田:そうですね。freeeさんが大切にされている「対話」を通して互いの違いを認め合うことが、まさにこういったご時世だからこそ必要になりますね。本日は、どうもありがとうございました。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。