未来のために何ができる?が見つかるメディア

それぞれの立場から世界を変える。日本と母国をつなぐ外国人留学生たちが描く未来図

- 奨学金を活用し大学卒業を迎えた外国人留学生たちは、母国が抱える課題等と向き合いながら学びを深めてきた

- 大学の授業やインターン、地域交流などさまざまな経験を通して視野を広げ、各々の目標を形にしてきた

- 日本でさらに社会人として知識と経験を積み、社会変革を起こすチェンジメーカーを目指す

取材:日本財団ジャーナル編集部

長野県軽井沢町にある「ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン(以下、UWC ISAK)」(外部リンク)は、社会に変革を起こせるチェンジメーカーの育成を目指して2014年に設立された寮制のインターナショナルスクール。文部科学省認可の高等学校でもある同校では、国際バカロレア・ディプロマプログラム(※)を提供し、世界約80カ国から約200名の生徒を受け入れている。

- ※ スイスのジュネーブを拠点とする国際バカロレア機構が提供する、国際的に認められる大学入学資格が取得可能な教育プログラム

また、家庭の経済環境にとらわれず多様な生徒を受け入れるという理念のもと、全校生徒の約7割に返済不要の奨学金を給付している。

日本財団では、2018年よりこのUWC ISAKの卒業生を対象に日本の大学進学に向けた奨学金プログラムを実施。将来、日本と母国の架け橋となる人材育成に力を入れている。

そして2021年、この奨学金プログラムの1期生が大学を卒業し、9月8日に卒業報告会が開催された。新たな一歩を踏み出した5人の若者に、大学生活を振り返りながら、胸に抱く夢や目標について語ってもらった。

タイの子どもたちに良質な教育を

子どもの頃から社会の役に立つ仕事がしたいと考えていたというスサンポーン・パンディタさんは、UWC ISAK卒業後、岡山大学のグローバル人材の育成を目的とした国際プログラムに進学。ソーシャル・イノベーションの授業を通して、生まれ育ったタイのバンコクの子どもたちが置かれている状況を目の当たりにした彼女は、幼児教育の大切さを痛感したと言う。

「授業の一環でバンコクの幼稚園を訪問した際に、教育環境に恵まれていない実情を知りました。物質的に満たされていないということだけでなく、社会的、文化的な支援が行き届いていないことを知りました」

岡山大学では近隣の市町村と連携して、持続可能な地域づくりや、地域を担う人材の育成に取り組んでいる。

授業を通じて地域のコミュニティ活動にも参加したというパンディタさんは、高齢化や人口減など日本の地方が抱える課題を知ることができたと話す。

「たくさんの方にお話を聞かせていただいたこと、学んだことを実際に現場で活用することができたことは、私にとって貴重な経験です。これからの自分の成長にも必ず役立つと感じています」

パンディタさんは、これから在学中にも関わってきた幼児教育センターで英語教師として働くことが決まっている。

「いま、子どもたちのために遊びを通して学ぶことができる英語プログラムの開発に関わっています。初めて携わる分野なので、とてもワクワクしています。いずれは大学院に進んで教育に関する学びを深め、経済格差が大きいタイの幼児教育の改善に取り組みたい。タイの子どもたちに質の良い教育を提供するために、日本で知識や経験を積みたいと考えています」

日本と世界をつなぐ外交官を目指して

幼少期を日本で過ごし小学校にも通ったというフィリピン出身のレッド・ジェイミーリエルさんが、日本に魅力を感じたのは成長を重視する教育制度だと言う。

「フィリピンの学校はとても競争が激しく、小学校にも落第制度があります。良い成績を取ることよりもベストを尽くすことを大切にする日本の教育環境の中で学びたいと思いました」

UWC ISAK卒業後に進学した上智大学の国際教養学部で、政治学を専攻したジェイミーリエルさんは、日本とフィリピンの政治の歴史を比較しながら、文化が与える影響にも着目し学んできたと言う。

「政治学の授業では、日本における自民党と他の党との歴史的な関係や、日韓・日中との関係の中で歴史に対する相違があること、記者クラブの制度など、たくさんのことを学びました。また、フィリピンの政治を学ぶ中で、文化が政治に影響していることに興味を持ち、独裁者マルコス(※)以降のメディア制圧について研究しました」

- ※ 1965~1986年に21年間在任した第10代フィリピン共和国大統領

そんな彼女は、イスラエル大使館への就職が決まり、すでに研修に参加している。

「私の母は、日本で外国人として暮らす上で、それぞれの文化のいいところを取り入れて育ってほしいという教育方針を持っています。それを受けて私は、日本で出会ったたくさんの人との間に、共通項を見つけたり、文化やいろいろな違いを乗り越えたりしながら生きてきました。将来は、アジア太平洋地域で重要な役割を担う日本と今後の成長が期待されるフィリピン、そして世界をつなぐ外交官を目指したいと考えています」

いずれはパンディタさんと同様に大学院へ進み、国際関係について学びを深めたいと語った。

世界を広げてくれた教授との出会い

UWC ISAK卒業後、早稲田大学の国際教養学部に進学した原(はら) アシュリー 恵(めぐみ)さんは、太平洋・アジアの歴史学の専門家でもあるグレッグ・ドボルザーク教授の授業をきっかけに世界が広がったと言う。

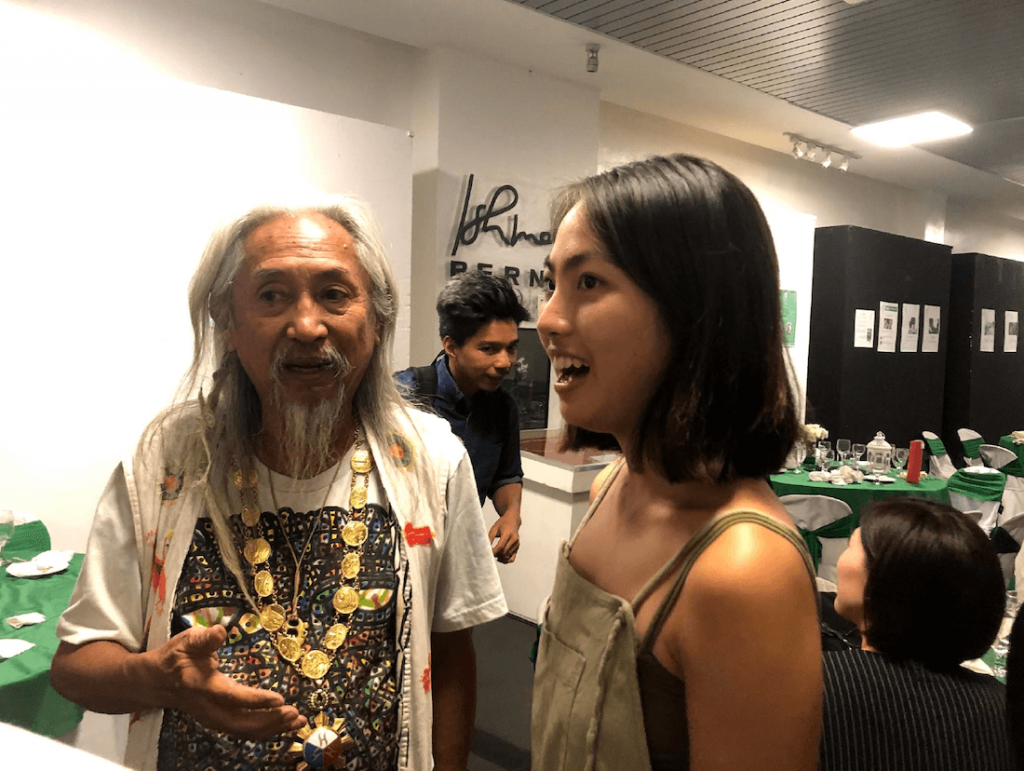

「グレッグ先生の授業を通して、日本では忘れ去られているオセアニア諸国のことや、いまの時代にも続いているアメリカとの関係性について深く知ることができました。現代アートや映画に興味を持つようになったのも先生のおかげです。3年生の時にはフィリピンのアテネオ・デ・マニラ大学に留学し、舞台演劇の授業を受けたり、演劇サークルに入って音響や舞台の撮影を行ったりと、成長や学びの機会が多く、充実した生活を送りました。自主映画の父と呼ばれるキドラット・タヒミック監督にお会いできたことも大きな出来事です」

アシュリーさんは日本とアメリカのハーフだが、フィリピンにもルーツを持つ。大学でオセアニア地域について学ぶまで、フィリピンに対して誇りを持つことができなかったと言うが、「フィリピンでの留学経験でたくさんの芸術に触れることができて、改めて世界から見たフィリピンの価値を知ることができました。それは私にとって、大きなターニングポイントです」と笑顔で語る。

そんなアシュリーさんは、現在オーストラリア大使館でインターンとして勤務し、2021年10月に開かれる衆議院選挙に関わる業務にも携わる予定だ。

「日本の政治についてはこれまで学んでこなかったので、これを機会に政治やジャーナリズムについても知識を深めたいと考えています」

アフガニスタンの教育環境を改善するために

アフガニスタン出身のペイカー・アタウラーさんは、UWC ISAK卒業後、立命館アジア太平洋大学(APU)へ進学。主に金融や教育について学びながら、母国が抱える教育課題を解決するために、友人たちと一緒に学校をつくる「サフラスクール設立プロジェクト」を立ち上げた。

「アフガニスタンの教育には、大きく3の課題があります。1つ目は教育システムにおける男女格差、2つ目は教員の質が低いこと、3つ目はカリキュラムの質が低いことです。サフラスクールでは、アフガニスタンの学生たちが世界に対する視野を広げ、男女が平等に学べる場所を提供したいと思っています。このプロジェクトを通して私自身の視野が広がり、人脈づくりにもつながったことは大きなメリットでした」

すでにある日本企業からの寄付金で学校建設のための土地を購入したが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて2021年3月に予定していた開校を延期。さらに、急激な社会情勢の変化によって、方向性を変えざるを得なくなった。

しかし、「この教育プロジェクトは必ず動かし続けます」と言い切るアタウラーさん。彼は、質の高いカリキュラムとメンターシップを通じて、より良い世界のために変革を起こせるリーダーを育成するための学校づくりに奔走する。

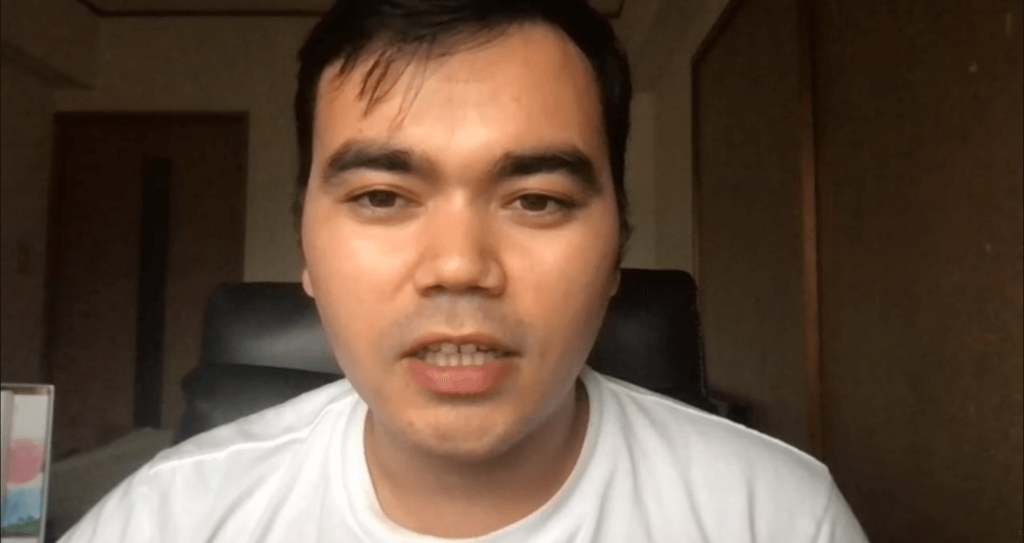

ソマリアで若者の就職を支援する企業を立ち上げたい

UWC ISAK卒業後、アタウラーさんと同じく立命館アジア太平洋大学(APU)に進学したソマリア出身のジャマックアブディ・ジムカールさんは、グローバルマネジメントをはじめ、ビジネスに関するさまざまなプログラムを受講。その一環で、日本の企業に新規事業として南アフリカへの市場拡大を提案したことや、日本人3名、留学生3名のクラスでセッションを行ったピアリーダートレーニング(※)の授業が印象に残っていると言う。

- ※ 対人関係能力や日英2言語でのディスカッション方法、時間管理についてなど、大学で学び生活する上で必要な力や自分の目標に合わせて多文化環境を活用する力を育成する科目

「グローバルマネジメントの授業では、私たちのチームの提案が2位になりました!ピアリーダートレーニングでのセッションを通じて、相手に共感することや人とつながることの大切さを学びました。相手に寄り添うことで共感が生まれ、相手が自分の考えを応援してくれることを体感できたことは、とても有意義な体験です」

また、学校の外では地域コミュニティにも参加し地元の人々と交流を深めた。「アフリカのダンスや料理を披露したことも良い思い出です。とても有意義な大学生活を過ごせました」と笑顔で語る。

そんなジムカールさんは自動車関連企業へ就職し、アフリカ市場に向けた中古車販売を担当することが決まっている。

「就職活動をするに当たって、大学からさまざまなサポートをしていただきました。ソマリアには日本のように就職活動を支援する制度や仕組みがなく、自分が何をやりたいか分からないまま就職先を探すケースがほとんどなのです。だからゆくゆくはソマリアに帰省しリクルート会社を立ち上げて、多くの若者が自分に適した仕事に就ける手助けをしたいと考えています」

その夢を叶えるためにジムカールさんは、まずは日本とアフリカをつなぐビジネスパーソンとしての経験を積みながら、MBA(経営学修士)の取得を目指す。

母国と世界をつなぐため、より良い社会づくりのため

オンラインで開催された卒業報告会で、久しぶりに同期生や在校生たちと再会できてうれしかったと話す5人。

終わりの見えないコロナ禍の中、不安を抱えていたというジェイミーリエルさんやアシュリーさんは、日本財団の尾形武寿(おがた・たけじゅ)理事長から送られた「あなたたちにはまだ未来や可能性、時間がたっぷりある」というメッセージに励まされたと、ホッとした表情を見せる。

アタウラーさんも「さまざまな事情から学校をつくるというプロジェクトが中止や延期になる可能性も出ていますが、まだまだチャンスがあると信じて、前に進んでいきたい」と言葉に力を込めた。

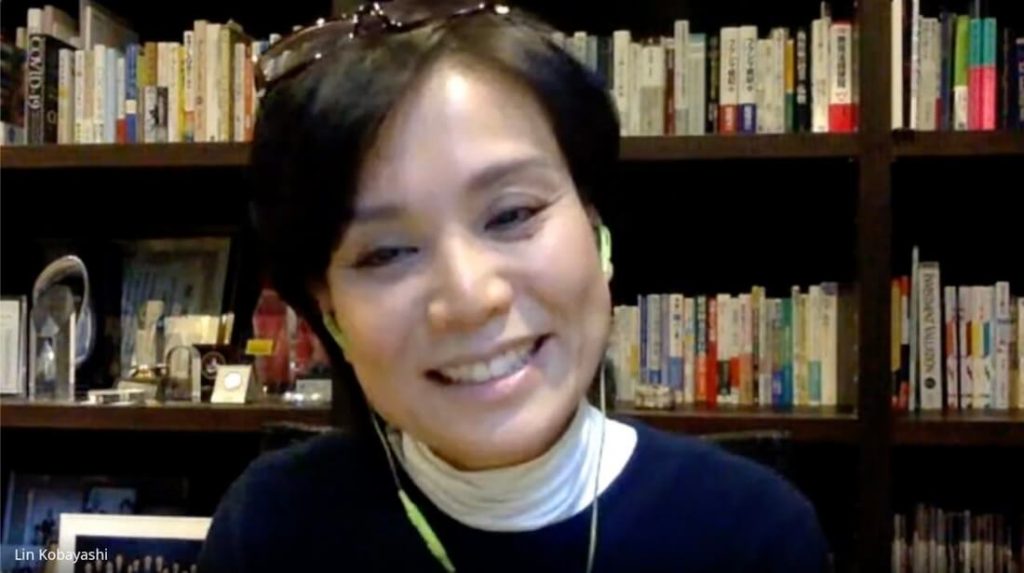

また、ジムカールさんはUWC ISAKの代表理事を務める小林(こばやし)りんさんの「困っている時にはいつでも連絡をしてほしい」という言葉に感銘を受けたと言う。

「卒業してからも私たちをサポートしたいと思ってくださっていることが印象的でした。恐れずに、未来に向かって希望を持ち続けたいです。今回、このような機会をつくっていただき、皆さんにお会いできて本当に良かったです」

それぞれが日本の大学生活で得た経験は、将来どんな形で実を結ぶのだろう。

彼らのような母国が抱える社会課題を解決するために行動する若者が増えれば、世界はもっと良い方向に進むはず。そんな期待を抱くと同時に、学ぶ意欲が高くてもそのチャンスを得られずにいる国内外の若者たちへの支援の必要性を強く感じた。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。