未来のために何ができる?が見つかるメディア

【障害とビジネスの新しい関係】JALグループがなぜ「ネイルルーム」?社員の「やってみたい!」から生まれた新事業

- JALグループの社員専用「ネイルルーム」は、特例子会社の女性社員の声から生まれた

- JALグループでは、障がい者の働く職域を拡大するために、社員の声を重視している

- 障がい者が活躍できる場が広がれば、企業のダイバーシティ&インクルージョン(※)も広がる

- ※ 人種や性別、年齢、障害の有無といった多様性を互いに尊重し、認め合い、誰もが活躍できる社会づくり

取材:日本財団ジャーナル編集部

1951年に誕生して以来、日本の航空業界をけん引してきたJALグループ(外部リンク)には、旅客販売、予約・発券、貨物、整備などさまざまな業種の会社があり、幅広い分野で障がいのある社員が活躍している。

そして2021年3月、特例子会社(※)株式会社JALサンライト(外部リンク)の新たな取り組みとして社員専用の「ネイルルーム」を開設。そこでは障がいのあるネイリストが社員として勤務している。

- ※ 障がい者の雇用の促進および安定のために特別な配慮をした子会社

国際的に、長年にわたって障がい者の就職先として選択肢が限られてきた状況を変えていこうという努力が続けられている。そのような潮流の中で、JALグループのネイルルームの開設はどのような位置付けで取り組まれているのか。日本財団ワーキンググループ(※)のメンバーが取材を行った。

- ※ 日本財団において、障害者の社会参加を加速するために調査や計画を推進するメンバー

JALグループのネイルルーム開設の取り組みについて、日本航空株式会社人財戦略部D&I推進グループの上野桃子(うえの・ももこ)さん、CX企画推進部企画推進グループの大竹朋(おおだけ・とも)さん、株式会社JALサンライトネイル業務創業プロジェクトリーダーの小川知栄(おがわ・ともえ)さん、ネイリストの池田衣里(いけだ・えり)さんの4人にお話を聞いた。

社員の声から生まれた新たな事業

山田:日本財団ワーキンググループの山田悠平(やまだ・ゆうへい)です。早速ですが、JALさんがネイルルームを開設されたと聞き、驚きました。

小川さん:ネイルルームは、JALサンライトの女性社員の「客室乗務員向けのネイルルームがあったら便利では?」というアイデアから生まれた事業です。

JALサンライトでは2018年から、障がいのある社員が活躍できる職域の拡大を目的に「新たな価値創造委員会」という組織を設置し、社員から広くアイデアを募っています。新入社員から管理職まで自由な発想で応募できる仕組みになっています。ネイルルームは、2020年度に応募のあったアイデアの中から採用されました。

山田:JALサンライトの社員の方が発案された企画だったんですね!ネイルルームは、これまでにどれくらいの社員の方が利用されているのでしょうか?

小川さん:開業してから6カ月で400名の社員が利用しています。女性社員が中心に利用していますが、男性社員もハンドケアなどに利用しています。

山田:社員の方からの反響はいかがですか?

小川さん:JALグループでは、客室乗務員には身だしなみの一環として爪の手入れと華美ではない色味のネイルが義務づけられており、色やデザインにもきちんとした社内基準が設けられているんです。ネイルルームではその基準の範囲内で使用可能な色を一般のネイルルームよりも多く揃えているので、素直にうれしいという声をよく耳にしますね。また場所が羽田空港のエリアにあるので、出社・退社のタイミングに合わせて利用できたり、1本だけはがれてしまったときにもすぐにお直しができたりと、とても便利だという声を耳にします。

障がい者雇用拡大のヒントにつながるネイルサロン

山田:航空会社がネイルルームを開設するのは珍しいケースだと思うのですが、開設されるまでに苦労されたことなどありますか?

小川さん:ネイリストの採用にはとても苦労しました。開業するにあたって、やはりきちんと技術を提供したいという思いがありました。ただ、社員の中にネイリストがいるわけではなかったため、ネイリスト技能検定(※1)、ネイルスペシャリスト技能検定(※2)の資格を有し、実務経験が1年以上ある障がい者の方を広告で募集したところ、反応が薄くて…。個別に当たってもなかなか見つからず、結局この事業にご賛同くださる方のご縁で採用することができました。

- ※ 1.公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター(JNEC)が実施するネイリストとしての正しい技術と知識の向上を目的とした実践に役立つ検定試験。1997年よりスタートし、ネイル技術に関する資格として最も歴史と実績がある

- ※ 2.NPO法人インターナショナルネイルアソシエーションが実施するネイルスペシャリストとしての正しい知識・技術を目的としたサロンワークに役立つ技能検定試験

そのような中で、障がいのあるネイリストの方の中には、働ける場所がなかなか見つからず、資格を持っていても実務経験がない方も多いのでは、という話も耳にしました。ですので、そういった課題を抱えている方に向けてできる取り組みもあるのではないかと模索しているところです。

山田:では実際に、ネイルルームで勤務されているネイリストの池田さんにもお話を伺いたいと思います。JALグループさんで働くに当たって、何か不安を感じたことはありましたか?

池田さん:私は聴覚障がいがあるのですが、航空会社に勤務するに当たって一般のネイルルームなどに比べると働く環境に関する情報があまりありませんでした。そのため、お客さまと施術内容をきちんと確認し合えるか、ご希望通りの施術ができるだろうか、とても不安でした。しかし実際に働いてみると、JALグループには障がいに対する理解が進んでいる社員の方が多いことに驚きました。

山田:障がいに対する理解が進んでいるとは?

池田さん:丁寧にゆっくり対話をしていただけることはもちろん、手話を覚えて積極的にコミュニケーションを交わしてくださる方がたくさんいるのです。

上野さん:ネイルルームは社員にとって癒やしの空間でもあるのですよ。開設した部屋からは、飛び立つ飛行機を眺めながら施術が受けられます。そこにネイリストの皆さんの優しい人柄も相まって、癒されに訪れる社員も多いです。

山田:素敵な空間なんですね。私もぜひ利用させていただきたいです(笑)。

池田さん:定期的に通ってくださる方も多いので、プライベートや仕事のことなど、いろんなお話をできるのが楽しみになっています。施術後、皆さんが喜んでくださっている表情を見ると大きなやりがいを感じます。

山田:いい関係が築けているんですね。では、池田さんから障がい者雇用を考える当事者の方に向けてメッセージをお願いします。

池田さん:私は、JALサンライトの社員として、障がいのある方たちが働きやすい環境が、今後日本中に浸透していけばいいなという思いもあるので、ネイルルームをきっかけに新しい事業が発展していくことに期待しています。

井筒:日本財団ワーキンググループの井筒節(いづつ・たかし)です。小川さんに私からも質問させてください。JALサンライトさんの「新たな価値創造委員会」からは、ネイルルームの他にどのような事業が生まれたのでしょうか?

小川さん:事業化したものは、ネイルルームが初めてになります。ですが、農作業に挑戦したり、社員がRPA(※)の技術を学んでグループ会社に提供したりする取り組みも行ってきました。

- ※ 人間がコンピューター上で行っている定型作業をロボットで自動化すること

井筒:いろいろなことに取り組まれているんですね。ここで改めて、JALサンライトさんの事業内容についても教えていただけますか。

小川さん:業務としては航空券のデータ処理や精算業務、客室乗務員や運航乗務員の業務サポートなど、主にJALグループ内の社員の仕事を支える業務、日常・ライフプランに応える業務を担っていると言えば分かりやすいでしょうか。

その他に、知的障がいのある社員が中心となる「SKY CAFE Kilatto(スカイ・カフェ・キラット)」、視覚障がいのある社員が中心となる「マッサ−ジル−ムLargo(ラルゴ)」の運営なども行っています。

上野さん:他にも「新たな価値創造委員会」から生まれたアイデアが事業化を目指して動き出し、ネイルルームにとどまることなく、社員の個性を生かした挑戦を続けています。このように形になるものが、ネイルルームも含めて、ゆくゆくはお客さまにも、サービスとしてご提供できる機会をつくることができればと考えています。

障がいのある社員と共にサービスの向上を目指す

井筒:素敵な取り組みをたくさんされていますね。一方で障がいのある方の雇用や、働きやすい環境づくりには、まだまだ社内外に障壁もあると思うのですが、 JALグループさん全体ではどんな風に進めていらっしゃいますか?

上野さん:JALグループは2014年にトップコミットメントとして「ダイバーシティ宣言」を発信したのをきっかけに、障がいのある社員の活躍推進だけでなく、女性の活躍推進やLGBTQ(※)への理解促進など、社員の声に耳を傾けながら、時代と共に誰もが生き生きと働ける社内環境の整備に取り組んできました。

- ※ レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれたときに自身の性別に違和感がある)、クエスチョニング(自身の性別、好きになる相手の性別が分からない)の英語の頭文字を取った性的少数者の総称

JALサンライトでは社員の半数以上、JALグループ全体では650名を超える障がいのある社員が活躍しており、それぞれの特性や能力、適性に合わせて配属をしています。日本航空の業務企画職(総合職)やJALグループ各社の幅広い分野で活躍しており、日常的に多様な人財と触れ合う機会を増やすことで、障がいに対する社員一人ひとりの理解が進むと考えています。

井筒:確かに、その通りですね。そういった取り組みは、サービス面などJALグループ全体の事業にも良い影響を与えていますか?

上野さん:そうですね。お客さまの中には、障がいのある方、お子さま連れやご高齢の方など移動にバリアを感じているお客さまもいらっしゃいます。障がいのある社員を含めて、グループ内で「どのような場面でお困りになるか」「どのようなサービスがあったら、より便利か」などのヒアリングを常に心掛けています。その声がJALグループのサービスの改善や、社員研修の場でも役に立っています。

大竹さん:つい先日も、私が所属するお客さま向けサービスの企画推進を行う開発するグループに、障がいのある社員が加わりました。お客さまや客室乗務員や空港係員など、さまざまな声をもとに、アクセシビリティ(※)の向上を目指し、新規サービスの開発や既存サービスの改善を進めているところです。

- ※ 「アクセスのしやすさ」「利用しやすさ」などの意味があり、高齢者や障害の有無に関係なく、さまざまな人が利用しやすい状態やその度合いのこと

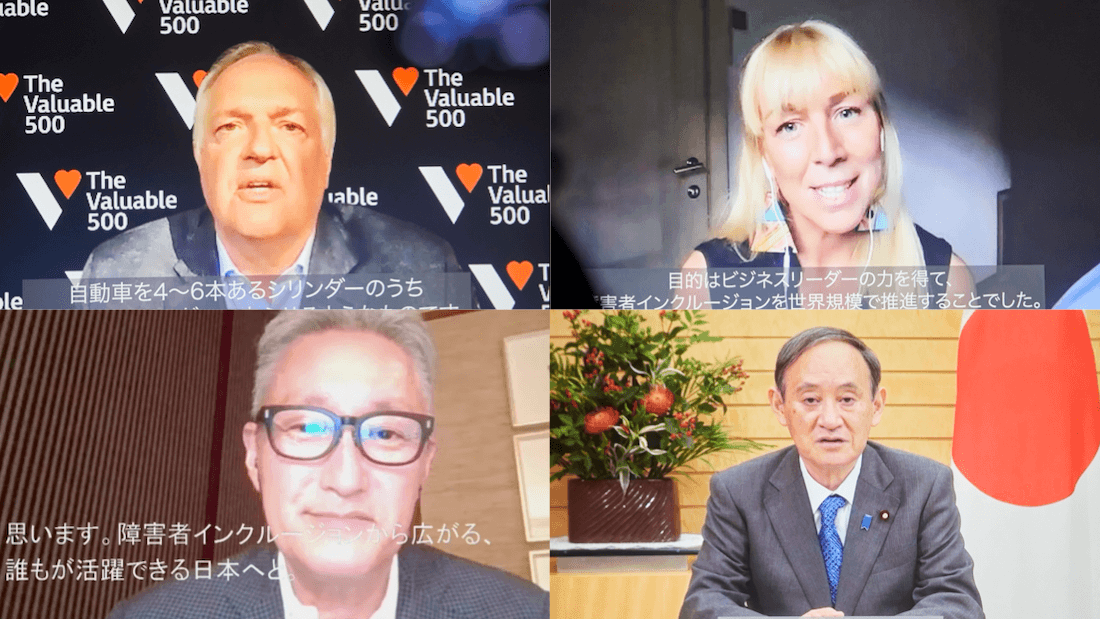

山田:JALグループさんは障がい者の社会参加を促進する世界的規模のネットワーク組織「The Valuable 500」に、日本の企業の中でも早い段階から署名をされていますね。今後の展開について、期待されていることはありますか。

上野さん:JALグループの取り組みが、これからダイバーシティ&インクルージョンに取り組もうとされている企業の方に少しでも参考になればという思いもあります。また、The Valuable 500にはさまざまな業態の企業が加盟されていますので、情報交換をする貴重な機会になっています。皆さまがどのような取り組みをされているのか、その取り組みをどのような形で商品やサービスに生かしているのか。そういった情報を共有いただくことで、他社が持っている先進技術を航空業界へ活用したり、あるいは一緒に新しい技術開発に取り組んだりすることもできるのではないかと期待しています。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。