未来のために何ができる?が見つかるメディア

働く障害者を再育成する新就労支援体制「再トレーニング・トレードセンター」の現実性を問う

- 障害者雇用が進む一方で、採用後のフォローに悩む企業が増えている

- 日本財団で構想中の働く障害者の再育成を目的とした「再トレーニング・トレードセンター」について徹底議論

- 一人一人が戦力として活躍するには、まずは企業と福祉が連携を強めていく姿勢が重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

障害者の就労や働き方について、今取り組むべき課題を探り、具体的な解答やビジョンをさまざまなプログラムを通じて考える「就労支援フォーラムNIPPON2021」(外部リンク)。

2021年12月17~19日に開催された第8回目は、「ゲームチェンジャー 〜打開から破壊まで〜」をテーマに、全てのプログラムがオンラインで実施された。今回は19日に開催されたコンテクストフォーラム(※)「企業就労支援の『再トレーニング・トレードセンター構想』~それは画餅か打開か、それとも破壊なのか?~」の様子をお届けする。

- ※ 1つのテーマについて議論し、構想をつくる分科会

「日本財団はたらく障害者サポートプロジェクト」(外部リンク)の指揮を執る日本財団の竹村利道(たけむら・としみち)さんは、企業に就業してはいるが活躍できていない障害者を再育成し、職場に戻す「再トレーニング・トレードセンター」(仮称)の設立を構想している。

果たしてこのシステムは、社会全体にとって吉と出るか凶と出るか。行政、就労支援機関、福祉企業、特例子会社それぞれの立場から課題を話し合い、実現性を探った。

〈パネリスト〉

小野寺徳子(おのでら・のりこ)

厚生労働省職業安定局 障害者雇用対策課 課長

金塚たかし(かなつか・たかし)

NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク 副理事

有村秀一(ありむら・しゅういち)

一般社団法人障害者雇用企業支援協会 理事/トヨタループス株式会社 代表取締役社長

横堀大(よこほり・まさる)

クリーンリース株式会社 専務取締役/公益社団法人全国障害者雇用事業所協会 常務理事

椎山博司(しいやま・ひろし)

株式会社シンフォニア東武 代表取締役社長 兼 明るくする部長

竹村利道(たけむら・としみち)

日本財団公益事業部国内事業開発チーム シニアオフィサー

〈進行〉

石崎雅人(いしざき・まさと)

一般社団法人障害者雇用企業支援協会 常務理事

障害者を戦力化するための新就労支援体制

障害者雇用促進法の改正や、大手企業を中心に特例子会社(※1)の設立が進むなど、障害者雇用を取り巻く環境はこの10年で様変わりしました。一方で、さまざまな企業の障害者雇用担当者と接する機会が多い竹村さんによると、いまだに「法定雇用率(※2)で定められているから義務で雇用している」とい企業も多いという。

- ※ 1. 障害者の雇用の促進および安定のために特別な配慮をした子会社のこと注釈

- ※ 2. 障害者雇用促進法によって定められた指標で、一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち2.3パーセント以上(2021年1月時点)の障害者の雇用が義務付けられている

近年、障害者雇用に悩む企業の間で広がっているのが雇用代行サービスだ。法定雇用率で義務付けられている、自社が果たすべき障害者の雇用を代行業者に「丸投げ」している企業も多く、「自社で直接雇用しようとせず、対価を払いながら社会的責務を果たそうとしている企業が存在することに違和感があり、先行きに不安を感じます」と竹村さんは懸念を示す。

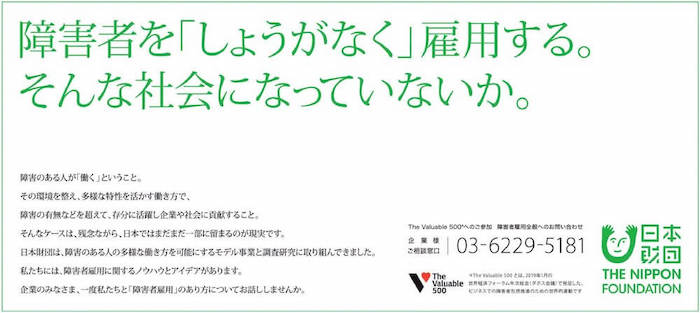

そんな中、日本財団が2021年9月に「障害者を『しょうがなく』雇用する。そんな会社になっていないか」と新聞広告で社会に問いかけたところ、企業から大きな反響を呼んだ。広告に記された相談窓口には「雇用したはいいが任せる仕事がない」「採用後のフォローをどうしたらいいか分からない」といった悲痛な声が数多く寄せられたという。

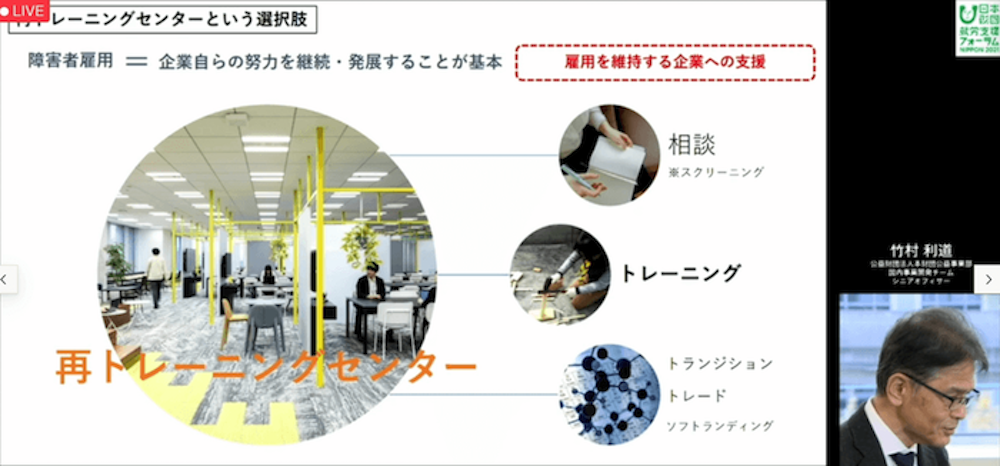

こうした状況を受けて竹村さんが構想を練っているのが、働く障害者のための「再トレーニング・トレードセンター」の設立だ。

主な目的は一人一人が雇用された企業で十分に活躍できるよう、それぞれの特性や関心に合わせたスキルアップトレーニングを行うこと。利用対象者には企業側に戦力・労働力として認識されていない人材や、人間関係など何らかの理由で仕事の継続が困難になっている人材などを想定している。

あくまでも障害のある当事者が納得した上で参加すること、企業側とも事前に話し合い、障害者雇用に対する理解や意志の確認が重要だと竹村さんは語る。

「企業において高齢化や障害の重度化によってこれまでと同じ仕事ができなくなった方が、福祉的就労(※)へ移行できるようにサポートすることも視野に入れています。また、企業に居場所がない人にとっては、求められている場所でやり直す、つまり『トレード』が効果的な場合もあるのではないでしょうか。本来であれば、就労支援施設がより良い人材を育成するべきであり、企業側は積極的に障害者を雇用するべきですが、現実はそれができていない。解決するための1つの方法として、再トレーニング・トレードセンターは有効だと私は考えています」

- ※ 企業や公的機関と労働契約を結んで働く「一般就労」に対し、心身に障害があり一般企業で働くことが難しい場合など福祉サービスを受けながら働くことを「福祉的就労」と言う

果たして再トレーニング・トレードセンターは、現実性のある構想と言えるのだろうか。

再トレーニング・トレードセンターは最善策と言えるのか

厚生労働省の小野寺徳子さんは「行政として必要な支援が十分にできていないからこそ、この現状があることを受け止め、深く反省しています」とコメントした上で「障害の有無にかかわらず、キャリアアップの能力を得る機会や場所をつくることの重要性は共感しますが、まずは企業や就労支援施設がもう少しやるべきことを精査し、追求した上で検討するべきではないでしょうか」と意見を述べた。

大阪を中心に就労移行支援事業を展開するNPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワーク(外部リンク)の金塚たかしさんは、法人内の事業所利用者を対象に行ったアンケートを元に語った。

「アンケートでは入社後3~5年の間に離職率が高くなることが分かっています。理由の多くは『仕事が変わらない』『給料が上がらない』など。こうした環境を変えていくためには再トレーニング・トレードセンターのような支援体制があってもいいのかもしれません」

ホテル向けのリネンサプライを手掛けるクリーンリース株式会社の横堀大さんは「結局、企業が代行業者の代わりに再トレーニング・トレードセンターに責務を丸投げすることになる可能性も否めない。むしろトレードの方が議論の余地があるのでは」とコメント。

東武鉄道の特例子会社・株式会社シンフォニア東武(外部リンク)の椎山博司さんは「自分だったら、社員に対してあなたは業務上問題があるから明日から再トレーニング・トレードセンターに行きなさいとは言えない」、トヨタ自動車の特例子会社・トヨタループス株式会社(外部リンク)の有村秀一さんは「まずは各企業が制度を整備することが必要ではないか」と、懸念点や不安感を示した。

多くの企業では、すでに働く障害者のためにさまざまな策を講じている。

例えば、シンフォニア東武では、障害のある社員の相談窓口として就労支援施設の登録を義務付けているほか、コミュニケーションを取りながら一人一人の日々の様子を確認している。今後は他社を知り、自分が勤務する会社の魅力を再発見する目的で他の特例子会社との「交換留学」を検討しているという。

また、トヨタループスではこれまでトヨタ自動車の印刷業務などを担ってきたが、ペーパーレス化に伴って職域を拡大。親会社であるトヨタ自動車に転籍し、自動車製造の生産補助に就いている社員もいるという。

ただし、両社共に入社3年以内の離職率の高さや、高齢化に伴って生産性が低下する中、どのような形で社員をサポートし、雇用を継続するか思案しているという共通の悩みを抱えている。

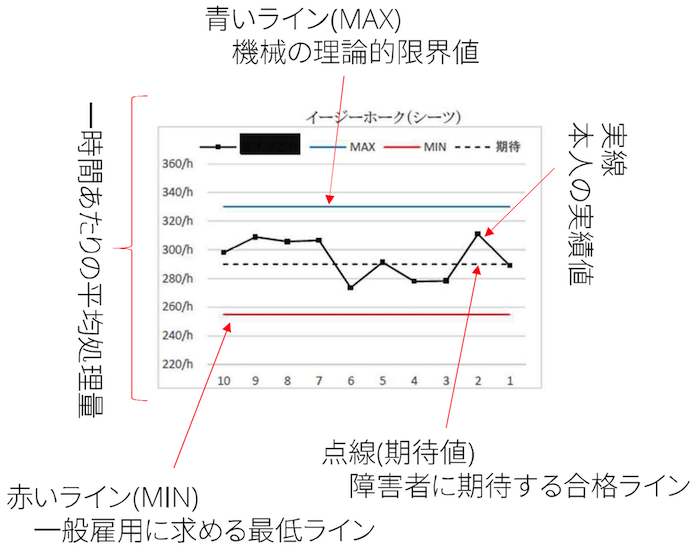

そんな中、採用した社員の9割以上が定着するというクリーンリースが導入しているのが、一人一人の職能レベルや生産性を可視化したベンチマークシステムだ。

「あくまでも個々の能力を把握し、アップデートするために行なっているものです。ある年、社員の半数が加齢によって生産性が低下していました。労働力として雇用している以上、放置することはできませんが、生産性が落ちたからといって『はい、さよなら』とも言えない。そこで、自社で就労継続支援A型事業所『クリーンリースウェルフェア』を設立し、転籍する形を取りました。今思えば、これが『トレード』に当たる事例だったのかもしれません」

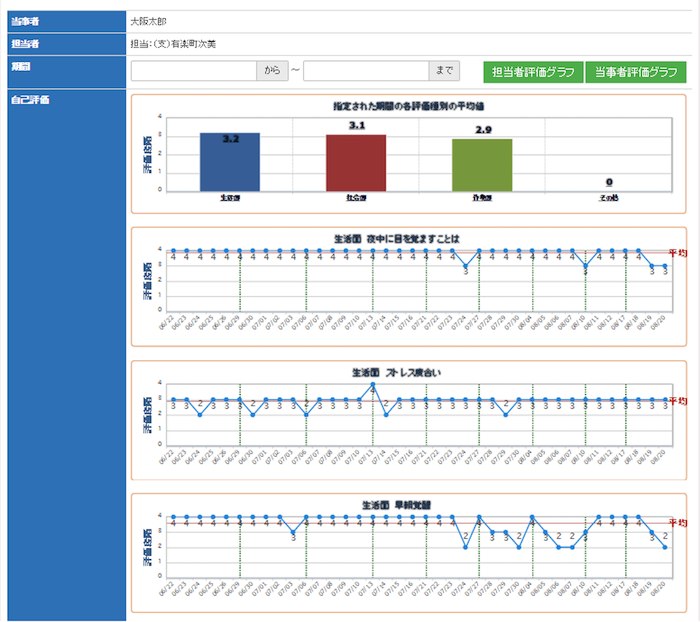

また、障害者や企業を支援する立場にある大阪精神障害者就労支援ネットワークは、就労支援定着システムSPIS(エスピス)(外部リンク)を導入している。障害者自身が自分の特性に合わせて生活面、社会面、仕事面で評価項目を決め、4段階で評価しながらモニタリングするシステムで、それに対して企業の担当者や支援者がコメントを返すこともできる。これが両社にとって重要なコミュニケーションツールになっており、企業にとっては一人一人の障害特性を理解し、働き続けられるようサポートをする上で大いに役立っているという。

企業が意志を持って障害者にコミットすることが重要

登壇者が活発な意見を交わす中で、同コンテクストフォーラムの視聴者からもさまざまな意見が届いた。

「就労支援機関がするべき、企業が取り組むべきという意見は分かります。ただし、地域ごとに状況が異なり、現実的に戦力化できていない障害者がいる企業は困っていますし、ご本人もしんどいでしょう。それを理解した上で、さらに何ができるかということを考えることは賛成です」

「障害者雇用に意欲的だがマンパワーが足りない、中小規模の企業にとっては良い仕組みではないだろうか」

「再トレーニング・トレードセンターについて全く同意できません。雇用の現場にいると、障害者雇用の継続の課題は職業能力の問題でないことが多いと感じています。本業で雇い、その会社がトレーニングをしてかかわらないと帰属意識も芽生えません。やってもやらなくてもいい仕事では障害者に限らず続きませんよ」

「少し飛躍しているという印象を持ちました。まずは定着支援やジョブコーチ制度を充実させるべきではないでしょうか」

中でも多かったのが定着支援に力を入れるべきという意見で、有村さんも同意を示した。

「都市部と比べて地方は支援施設が不足していて、一人一人をサポートするには限界があります。私たちは自社で福祉支援の専門職を雇用し、障害のある社員の生活支援などサポートを行っています。キャリアアップという視点では、障害の有無にかかわらず、毎年一人一人に目標を立ててもらい、上司と話し合いの場を設けています」

議論を重ねた上で、改めて再トレーニング・トレードセンターの構想について意見を求められると「障害のある社員が定着できない理由が人間関係や職場環境など企業にある場合、どんなに再トレーニングをしても元の職場には戻せないでしょう。一方、本人に課題がある場合は、やはりまずは支援施設を活用するべきだと思います。トレードではなく『転職』ツールとしてならば、有効かもしれないと思います」と横堀さん。

小野寺さんは、厚生労働省が実施する「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」でも障害者の在職中の配慮について議論を続けていると語り、その上で企業へ向けて「雇用した障害者に対して中長期的な視点を持ち、一人一人がキャリアを形成できるよう、計画的に取り組んでほしい」と呼びかけた。

竹村さんは、「今回登壇していただいた企業の皆さんには再トレーニング・トレードセンターは必要ない」と前置きをした上で最後に語った。

「残念ながら、法定雇用率を守るためだけに障害者を雇用している企業は数多く存在しています。私は、障害者が企業にとって益にならないと思われていることが一番悔しい。いろいろなご意見をいただき、今日は私自身も学び直す機会になりました。共生社会をつくる上で、こうした企業がポジティブな視点で障害者を雇用するための触媒になりたいと思っています」

フォーラム中には、「そもそも企業側が、雇用した人材を『仲間』と認識しているかが問題ではないか」というコメントもあった。障害の有無にかかわらず、人材は企業にとって大きな財産だ。企業と福祉が連携を取りながら、一人一人が能力を発揮し、さらに成長するために何ができるかを考えていく姿勢が重要だと言える。

発達障害の特性を企業の成長戦略に。「ニューロダイバーシティ」へ転換するには?

働く障害者を再育成する新就労支援体制「再トレーニング・トレードセンター」の現実性を問う

障害者の月額平均工賃1万5,776円。高単価で安定した仕事実現の鍵は「IT」と「連携」

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。