未来のために何ができる?が見つかるメディア

精神障害者の社会参加・社会復帰を円滑にするために当事者の現実を知ってほしい

執筆:清水沙矢香

精神障害を発症する時期は人によって異なる。10代のうちに発症する人もいれば、会社員になってから発症するという人もいる。

しかし、この発症時期によって当事者の人生は大きく左右されるというのが現実だ。

特に就業機会については大きく環境が異なり、その影響は長く続くことになることを知ってほしい。

時給数百円の生活、いつまで

単身で暮らすKさん。大学生の時に双極性障害(※1)を発症した。大学はなんとか卒業したものの、就職となると事情が大きく異なる。精神障害があるために、一度は一般就労(※2)したものの続けることができず、数年で退職した。

- ※ 1.ハイテンションで活動的な躁状態(そうじょうたい)と、憂うつで無気力なうつ状態を繰り返す病気

- ※ 2.企業や官公庁(省庁・県庁や市役所、役場)で雇用契約を結んで働くこと(障害者雇用を含む)

そのため現在はいわゆる「作業所」を利用しているが、その収入は時給にして数百円というものである。よって、現在40代のKさんの収入源は生活保護と障害年金、そして「作業所」でのわずかな工賃だ。この生活が20年ほど続いている。

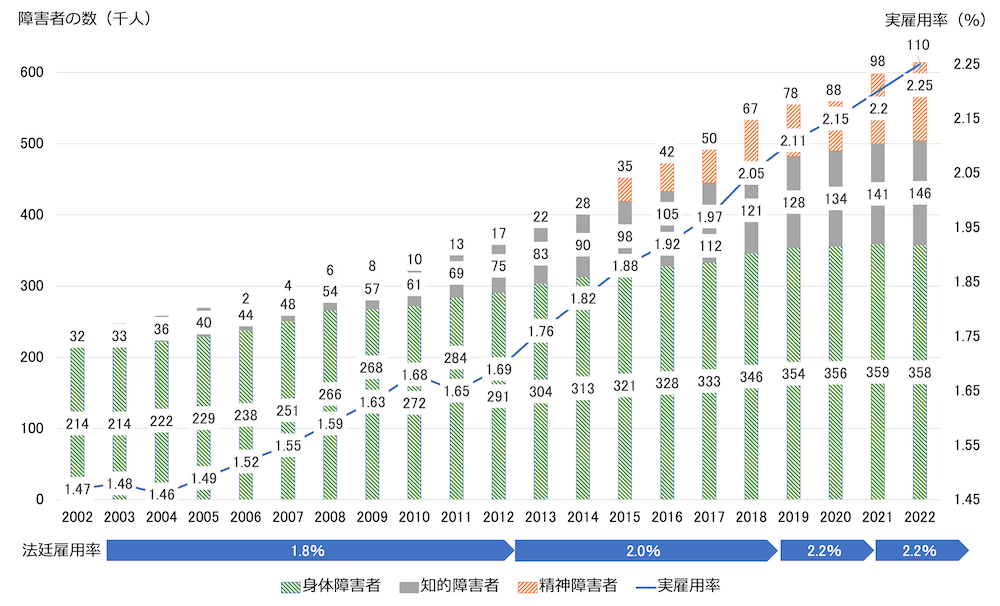

企業には、従業員の数に応じて一定の割合で障害者を雇用しなければならないという「法定雇用率」が示されているが、障害者雇用における精神障害者の割合は他に比べて依然として低いままだ(図1)。

法定雇用率の上昇に伴って障害者の雇用数は増えているが、精神障害者の数からすれば限られた枠である。Kさんは、ここから漏れている一人である。就労経験があるにもかかわらず、である。

障害者に対する「就労継続支援」の制度

Kさんのような、精神を含む障害者の就労を支える制度は存在している。一般就労に向けて国が支援する制度として代表的なものには、以下の4種類がある。

- 就労移行支援事業

- 就労継続支援A型事業

- 就労継続支援B型事業

- 就労定着支援事業

[1]の就労移行支援は一般事業所への就職の斡旋などを行う事業、[4]の就労定着支援は、就労先での定着サポートをするのが目的で、つまり一般就労を前提とした制度である。

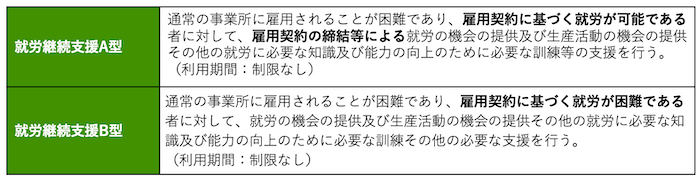

残る[2]と[3]の就労支援A型、B型はただちに一般就労が難しい障害者を対象に就労機会などを提供するサービスである。A型とB型の違いはこのようになっている(図2)。

いずれも「一般就労では受けられないトレーニング」の色合いが濃い。そしてA型とB型の大きな違いは、A型が「雇用契約」を前提としているのに対し、B型にはその縛りがないことだ。

A型事業所は、カフェなどの形態でよく見られる。そして短時間ではなく、ある程度の定時勤務が契約によって求められる。

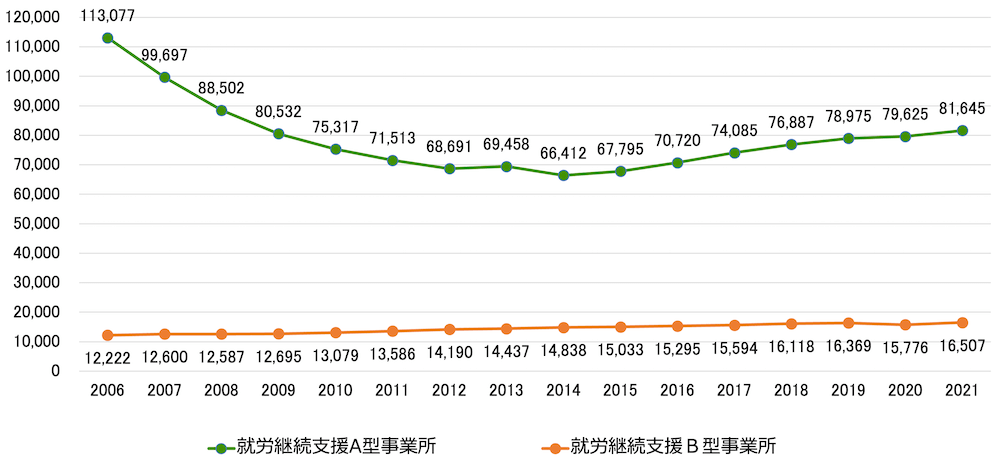

一方、Kさんが利用しているのは「就労支援B型」である。そして、こちらのグラフを見てほしい(図3)。

B型の工賃は平均で月に1万6,507円である。厳密な雇用契約はないため出勤日数や勤務時間は柔軟であり、それに応じた工賃が支払われるが、時給にすれば数百円にしかならないというのが現実である。

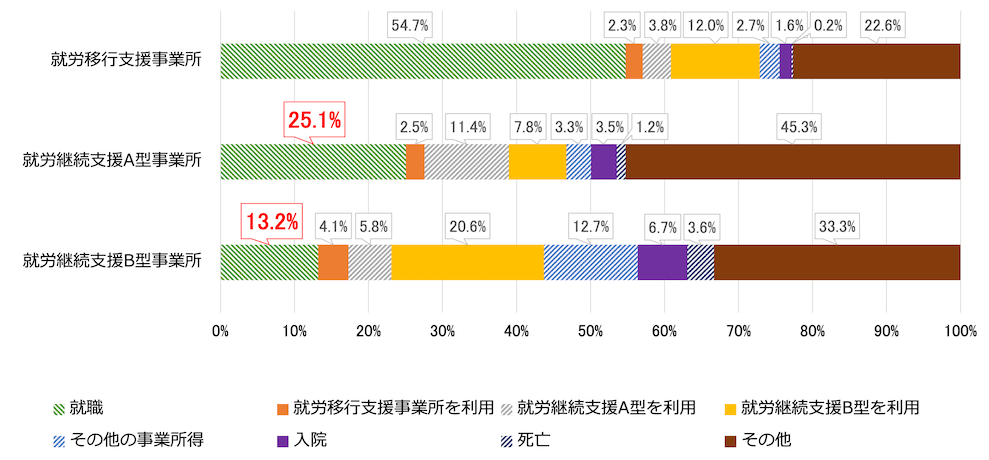

制度としては、A型・B型いずれの就労支援からも、本人の状況や環境が整えば就労移行支援や一般就労への道は開かれる。しかし、そう容易ではないことも分かる(図4)。

B型からの一般就労(就職)は13.2パーセント、そして雇用契約のもとで就労するという形のA型からですら、一般就労への移行は25.1パーセントである。

A型事業所の利用終了後の利用者の行方が「就職」ではなく「その他」の方が圧倒的に多いということも筆者としては気になるポイントだ。むしろB型よりも多いのである。

賃金を求めて無理にA型事業所に就労したものの続かなかった、などの理由が考えられる。

また、Kさんのように長らくB型事業所にとどまってしまう理由の1つとしては、B型事業所とA型事業所の間に「雇用契約」という大きなハードルがあることも考えられる。「雇用契約」がある限り、自分に無理のないペースで事業所へ行けそうな日だけ行く、というわけにはいかないからだ。

Kさんの発症時期が違っていたら…

もちろん、B型事業所への通所を、仲間づくりや人の触れ合いの場所として楽しんでいる人もいるのは事実だ。障害への理解者が多い場所は、当事者にとってはありがたい。

ただ、受け止め方が異なる人もいる。事業所での工賃と前職の給料との間に大きなギャップを感じてしまい、事業所にそもそも理解を示せず、踏み込めない障害者も多い。特に専門職出身者や有資格者の場合、そのスキルを活かせないことへのジレンマを抱える人は少なくない。

また、作業内容は事業所によって異なる。自分の趣味に近いものづくりを楽しみに来る人もいれば、Kさんのように外での清掃活動という、ある程度体力的負担を伴う「就労」に近い仕事を設定している事業所もある。しかし工賃はそう変わらない。目指すところが違う人が集まる「ごちゃまぜ」の環境である事業者も少なくはない。

そして考えてみたいのが、「発症時期」である。

Kさんの場合、就職後すぐに退職しているため、障害年金を受けているとはいえ、それまでの国民年金や厚生年金の納付額が低い。一方で10年近く勤務したDさんの場合、納付してきた国民年金・厚生年金の額はKさんよりも多いため、障害年金の支給額もKさんよりはるかに多い。

障害年金は、一般就労が難しい障害者にとっては生活の中で大きな基礎になる。しかし、発症時期によって受けられる年金の額は大きく異なるわけだ。

また企業の場合、一般的には年に一定日数の「病気欠勤」が認められるほか、休職するとなれば「傷病手当金」が支給される。受給期間に限度はあるものの、ある程度の収入を得ながら安心して休養ができるのである。かつ、企業から籍を失うこともない。結果、Dさんは、別の企業に障害者雇用で就労し、その賃金と障害年金で生計を立てられている。

これに対し、在学中に精神障害を発症し中退した人の場合、道はかなり険しいものとなる。

というのは、上記のような就労継続支援事業は、就労経験のある人を対象としているからだ。しばらくの間、ハローワークなどで職業訓練を受けなければならない。

いずれのケースの人も、好んで精神障害者になったわけではないし本人に瑕疵(かし)はない。違いは発症時期だけだ。しかし、発症時期によってその後の生活は大きく変わってしまうのである。

事業所の位置付けを見直す動きも

さて今、障害者雇用をめぐって、厚生労働省で2つの動きがある。

まずは、障害者の法定雇用率についてである。厚生労働省は、障害者の法定雇用率を原稿の2.3パーセントから2.7パーセントに引き上げる方針を固めた(※資料1)。現行の仕組みになってから最大の引き上げ幅だという。

ただ、0.4ポイントの引き上げが、そう大きな功を奏するとは筆者には思えない。身体障害者の雇用は増えるかもしれないが、精神障害者についてはそう容易ではないだろうと予想している。

そしてもう1つは、就労継続支援A型・B型事業所の立ち位置についてである。有識者などからはこのような指摘がある。

例えば、A型事業所については、以下のようなものだ。

「通常の事業所で雇用されることが困難な障害者」に対して実施されている福祉的支援とは、

・ 具体的にどのようなものであり、就労継続支援A型でなければ実施することができない支援なのか

・ 特例子会社をはじめとする障害者雇用に積極的に取り組む一般企業においても取り組むことが難しいものなのか

・ そのような支援のノウハウを、一般企業における障害者雇用に活用することはできないのか

なども併せて整理する必要がある。

就労継続支援A型事業所の役割や在り方について改めて整理していく必要があるのではないかという指摘があった。 具体的には、就労継続支援A型事業所を利用する多くの障害者が企業で働ける可能性があると思われるが、その機会が与えられていない、あるいは自分は無理だと思い込んでしまっていると推測されるため、就労継続支援A型事業所は、今後、工賃アップを目指している就労継続支援B型事業所か一般就労に収斂されていくのではないかという指摘があった。また、本来一般就労が可能な障害者が就労継続支援A型事業所に留め置かれることがないよう、一般就労にスムーズに移行できる仕組みが必要であるという指摘があった。

- ※ 参考:「障害者の就労支援について」厚生労働省 p30-31(外部リンク/PDF)。※太字は筆者が強調

これは、B型事業所についても似たようなことが言えるだろう。長くそこにとどまると、通所が目的になってしまい、一般就労はもう無理だと思い込んでしまったり、本来ならばA型作業所や障害者雇用で働ける可能性がある人もチャレンジ心を失い、そこに長く安住してしまったりする可能性がある。

「義務」ではなく「積極的な労働力」として

筆者は、「一般就労」という言葉が、あまりにも他との壁をつくり過ぎているように感じている。

もちろん、各従業員がある決まった量の業務をこなしてくれるもの、という前提で企業は経営されている。属人性のある業務も存在しているだろう。しかし、「一人くらい」が病気などで長期休職に入っても、案外なんとかなっているのも事実ではなかろうか。いや、ならないと、それは困った組織である。

実際、厚生労働省は、就労継続支援事業と一般就労の間をこのように変更するイメージを描いている(図5)。

![変更後の企業と就労継続支援の関係(イメージ)を示すイラスト

[現行]

就労継続支援事業→企業等における就労→就労継続支援事業(仮)

働く期間は2度目の就労継続支援事業に少しかかるぐらいで矢印がストップ

[今後のイメージ]

就労継続支援事業→働き始めの時期間は移行期間かぶる(※)→企業等における就労(就労継続支援事業利用※。一時的な不調等)→企業等での就労が徐々に難しくなってきたとき等は移行期間かぶる(※)→就労継続支援事業

働く期間は2度目の就労継続支援事業の最後まで矢印が伸びる

移行期間中が新たな雇用施策(週20時間未満の短時間雇用も雇用率カウント対象に追加)

※十分なアセスメントの実施等により、取り組みの必要性を精査](/wp-content/uploads/2023/02/employment-of-the-disabled5.png)

まず、就労継続支援事業と「企業等における就労」の境目をゆるやかなものにすることには筆者も賛成である。そして、上の図では「企業等における就労」の期間中でも、一時的な不調等の間、一時的に就労継続支援事業所に移行し、復調すれば復帰させるという仕組みも描かれている。

特に後者は重要な視点である。一時の不調をきっかけに退職=ドロップアウトしてしまうと、当事者は精神的に大きなダメージを受け、それこそ諦めてしまうからだ。

そして、「短時間だったら働けるのに」。そう考える精神障害者は多い。その「短時間」を集約すれば大きな労働力になるし、今はリモートという働き方もある。

人手不足を感じる企業が法定雇用率にとらわれず、「労働力」としての障害者を活用する方法を模索する時代が来てほしい。筆者はそう願うばかりである。高い学歴や知識、スキルを持っている人もそこには存在しているのである。

[資料一覧]

※1.参考:「障害者の法定雇用率、2.7%へ 現行の仕組みで最大幅の引き上げ」毎日新聞(外部リンク)

〈プロフィール〉

清水沙矢香(しみず・さやか)

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。

【関連プロジェクト】

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。