未来のために何ができる?が見つかるメディア

解消できない途上国の児童労働。最新のIT技術は救世主になれるか

執筆:清水沙矢香

途上国の児童労働が長年の問題になっている。

中でもコーヒーやカカオといった農産物は、先進国の多くの人がその恩恵に預かっているにもかかわらず、公正な対価が支払われていないために、弱い立場にある途上国の生産者は貧困から脱することができずにいる。

背景にそうした事実があることを薄々知りながらも、私たちは日々途上国で安く生産された食品を口にし続けている。誤解を恐れずに言えば、「訪れたこともない、はるか遠くにいる生産者を身近に感じられない」という事情があるからだろう。

この問題に、ITで立ち向かう動きが始まっている。その土台となるのが、「ブロックチェーン」の技術だ。

日本の人口を超える数の児童労働

ILO(国際労働機関)によると、世界では約1億5,000万人の子どもが児童労働に従事している。そのうち70.9パーセントが農業、11.9パーセントが工業、17.2パーセントがサービス業で働いている(※資料1)。

また、FAO(国連食糧農業機関)の2021年の推定では、1億1,200万人の子どもたちが農作物の栽培、漁業・養殖業、畜産業、林業などの農林漁業分野に従事しているという(※資料2)。地域としてはアフリカが最も大きな児童労働の場所となっている(※資料3)。

子どもが働かなければならない主な理由は家計の貧困である。低所得世帯にとっては、自分たちの生活を成り立たせるためには子どもに頼らざるを得ないのだ。またFAOは、農業分野で働く子どもが多い理由として、労働集約的で危険な作業が多いこと、またそれらの作業を行う成人の労働力確保や、報酬を出すことが難しいことを挙げている(※資料2)。

児童労働は、子どもたちの教育へのアクセスを妨げる。そして学校教育を受けないまま働き続ける子どもたちはいつまでも同じ環境に置かれたまま、地域の貧困を固定的かつ永続的なものにしてしまう。貧困の連鎖が止まらない状況に置かれているのである。

思いを寄せても、直接支援は難しい事情

私たちは彼らが生産する食料品の恩恵を受けている。しかし実際、私たちが彼らを支援しようとしても、具体的かつ直接的な手段はない。

彼らの生産する農作物は他国に輸出され、他国で加工され、加工食品として日本に届くこともある。また、日本へ直接出荷されたとしても、貿易や流通、加工のそれぞれの段階でいくらの経費がかかっているのか、逆算すると彼らのもとにはどのくらいのお金が渡されているのか、一般消費者が現状を直接見聞きすることは難しい。

一般消費者からすれば、ブラックボックスのようなものになっていると言える。

実際、例えばガーナのカカオについて言えば、JICA(国際協力機構)によると約80万人存在する小規模カカオ農家は1日当たり50円ほどの収入しか得ていないという(※資料4)。

日本が2018年に輸入したカカオ豆の4分の3がガーナ産である(※資料4)。しかし私たちは、それがどのような児童労働=何歳の子どもが、どこでどんな生活をしながら収穫したものか具体的に知る由はない。

しかし、彼らともう少し距離を縮められたら、私たちの考え方は変わっていくかもしれない。そこで近年注目されているのが、「ブロックチェーン」と呼ばれる最新のIT技術である。

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンという言葉を聞いたことがある、という人もいるだろう。ここで改めて、簡単に説明したい。

例えば、ある芸能人が自宅の屋根で太陽光発電した電気を、自分の家でも使えるとしたら?その芸能人のファンにとっては、多少高くてもその電気を使いたいという人が出てくるだろう。

一方で、電気に色は着いていない。ひとたび電力会社の送電線に入ってしまえば、さまざまな発電家の電力が混ざってしまい、「これがこの人が発電した分ですよ」と証明することは難しい。

しかし、ブロックチェーン技術を使った実証実験が始まっている(※資料5)。電気に「証明書」をつけようというものである。

もちろん電気は目で見ることができないし、芸能人が発電した電力も大手の送電線に入ってしまうが、その芸能人が「いつどのくらいの量の電力を送電した」ことが証明される。電気を使う側は、その分の電力が自分の家で消費されている、と証明されていることに対しての「価値」を購入するという仕組みである。熱烈なファンにとっては、芸能人との距離を近くに感じられるだろう。

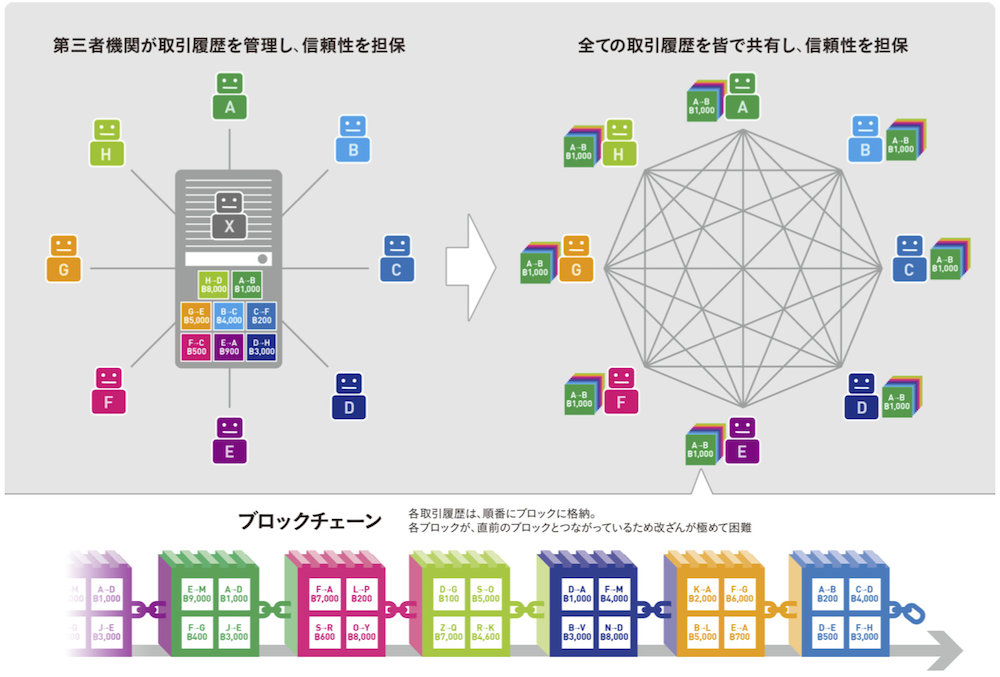

さて、ブロックチェーンの技術は、しばしばお金の流れにたとえて紹介される(図1)。

上図の左側がブロックチェーンのない世界、右側がブロックチェーンのある世界となる。

ブロックチェーンのない世界では、私たちは他人とのお金のやりとりをするには、手渡しを除けば、振り込みという形で銀行などの金融機関、上の左図で言えば中央にいるXさんを経由する以外の方法はない。

しかしXさんが体調を崩してしまうと正常なお金のやりとりができなくなってしまう。実際、銀行のシステムダウンで多くの人が影響を受けることはしばしばある。また、もしもXさんが不正をしてしまうと、自分の送ったお金がどこに消えたか把握しようがない。しかし、お金のやりとりを証明できるのはXさんしかいない。

一方で、ブロックチェーンを使ったお金のやりとりは非常にクリーンなものである。コミュニティに属する誰もが、いつ誰が誰にいくら送金したかの記録を見ることができるのだ。それも、改ざんできない「帳簿」として誰もがいつでもチェックすることができる。

「お金に色はない」というが、お金にしっかりと色を着けられるのである。

また、ブロックチェーンの魅力はトレーサビリティ(※)である。どこで発生したものがどこを経由し、自分の手元に届いたのか、全ての関係者がいつでも確認できるのだ。

- ※ 商品の生産から消費までの過程を追跡すること

近年では、廃プラスチックを追跡するためにも応用されつつある(※資料6)。プラスチック容器にはリサイクルに向く素材とそうでないものがあるが、リサイクルできるものを容器の生産段階から追跡し、合理的に完全リサイクルにつなげる狙いだ。

カカオ農家の子どもを追跡する

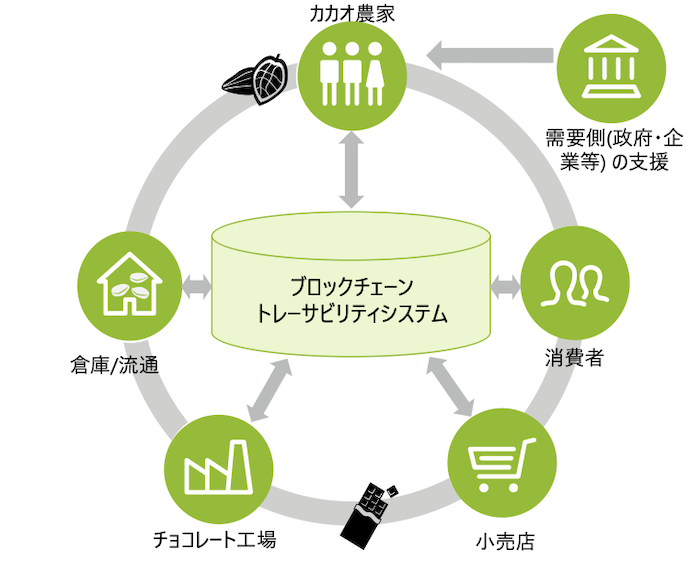

そして、こうしたブロックチェーンの技術を、カカオに適用しようという実験が始まっている(図2)。

農家、倉庫・流通会社、工場、小売店、消費者それぞれの段階でのカカオの取引状況を、中央の「ブロックチェーントレーサビリティシステム」つまり全員が共有できる台帳に記録し、誰もがその台帳を閲覧することができるというシステムである。

先に述べたような、農家から消費者までの間の「ブラックボックス」の中身を「見える化」するのだ。これにより、どこかの段階で生じている不公平な搾取を防ぎ、フェアトレード(公正な価格での取引)実現の足がかりにしようというわけである。

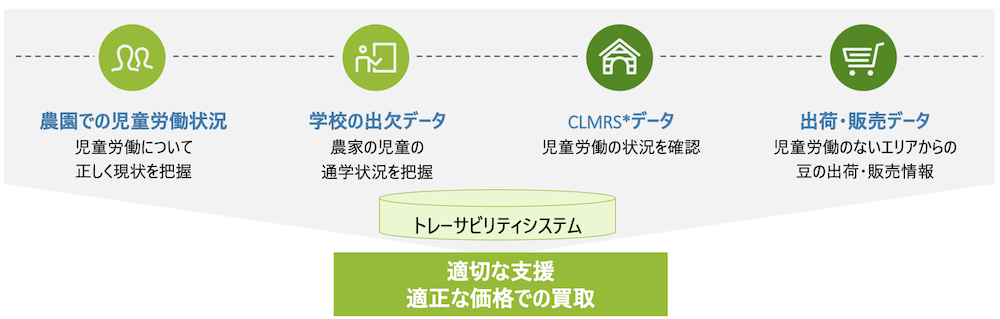

このシステムはさらに、農場で働く子どもにフォーカスできる可能性を秘めている(図3)。JICAなどが考えているトレーサビリティの将来像は以下のようなものである。

- ※ 「CLMRS」とは、国際ココアイニシアチブによる児童労働モニタリングシステムのこと

カカオという生産物の流通経路だけでなく、学校の出欠データもシステムの中に組み入れることで、そのカカオ生産に携わっている子どもがきちんと学校教育を受けられているかどうかまでを追跡し、誰もが把握できるという仕組みである。

この仕組みを通じて、子どもがきちんと学校に通えている農場で生産されたカカオであるということを証明し、証明されたカカオ製品を積極的に購入する動きを加速させる狙いだ。

一般消費者がデータを通じて農場で働く子どもたちの生活をこれまでより具体的に知ることができる仕組みであり、私たちはこれまでより広く想像力を働かせることができる。

根本的な解決に向けて必要なこと

ITを社会問題の解決に結びつける動きは今後も進むだろう。人の手ではできなかったことも可能になる。先進国が途上国に恩返しできる1つの方法とも言える。

ただ、どうすれば児童労働はなくなるのか。問題は根深い。取引がクリーンになればなるほど、そこには闇市場が生まれてくることも世界で多くの社会が証明している。多くの先進国でも、いまだスラムと呼ばれる場所が存在するのと同様だ。

こうしたシステムに対応できる農場とそうでない農場が分かれ、大きな賃金差が生まれることは想像に難くない。法整備を促し協力するといったアプローチも必要だろう。

また、ILOはこのように伝えている。

一般的に知られている考えに反して、児童労働は開発途上国や貧困国に限ったものではありません。実際には、どこの国でも多少なりとも問題となっています 。児童労働者の半数以上は、低位中・上位中所得国に住んでいます。

決して遠い場所だけで起きている出来事ではないのだ。

まずは関連する業界がこの事実を把握し、一般消費者に正しいことを伝えてほしい。そのためにブロックチェーンのような技術は役に立つだろう。

一般消費者が、自分たちが消費しているものについての真実を「知る」ことの重要性は、どんな問題においても変わりはない。

[資料一覧]

※1.参考:「児童労働について知っておきたい5つのこと」ILO(外部リンク)

※2.参考:「FAOによる、農業における児童労働撲滅に向けた取組みの強化について」FAO(外部リンク)

※3.参考:「コートジボワールにおけるブロックチェーンを活用した児童労働の防止に係る調査 開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム 第1回児童労働分科会」デロイトトーマツコンサルティング、JICA p4(外部リンク/PDF)

※4.参考:「児童労働のないカカオのために」JICA(外部リンク)

※5.参考:「平成30年度ブロックチェーン技術を活用した再エネCO2削減価値創出モデル事業におけ る自家消費される再エネCO2削減価値の地方部等におけるCtoC取引サプライチェーン事業」環境省(2018年) p3-4(外部リンク/PDF)

※6.参考:「DICとSAP、ブロックチェーンを使用した廃プラスチックのトレーサビリティシステム構築の実証実験を開始」PR TIMES(外部リンク)

〈プロフィール〉

清水沙矢香(しみず・さやか)

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。