未来のために何ができる?が見つかるメディア

怠け者と勘違いされることも。読み書きに困難のある学習障害「ディスレクシア」とは

- 「ディスレクシア」は読み書きに困難がある症状。脳の機能障害が原因といわれている

- 読み書き以外は問題がないため、他人に「怠けている」などと誤解されることもある

- ディスレクシアの子どもは自信を失いがち。できることに目を向け、自信を育てることが重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

「ディスレクシア」とは、学習障害(※)の一種で、一般的な理解能力などに特に異常がないが、文字の読み書き学習に著しい困難を抱える障害です。俳優のトム・クルーズがディスレクシアであることは有名です。また、2023年の8月にはアーノルド・シュワルツェネッガーが、ディスレクシアであることをInstagramで公表し話題になりました。

- ※ 知的発達には遅れがないものの、聞く、話す、読む、書く、計算、または推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難がある状態のこと

だんだんと認知は広がっていますが、「読み書きが困難」と聞いても、具体的にはどんな状態なのか想像できないという人も多いと思われます。

そこで、今回はディスレクシアの正しい認識の普及・支援を目的に活動しているNPO法人エッジ(外部リンク)の代表、藤堂栄子(とうどう・えいこ)さんに話を伺いました。

読み書きのみに困難がある学習障害

ディスレクシアは、けがや病気などで脳の言語をつかさどる部分が損傷し読み書きが難しくなる「失語症」とは異なり、生まれつきの特性です。

また、よく誤解されるのですが、読み書きが全くできないというわけではありません。

「ディスレクシアは文字から情報を得ること(インプット)、考えたことを手書きで出力すること(アウトプット)が苦手で、それらの正確さとスピードが平均的な人と比べると劣ってしまうんです。文字でなく音声や映像であればインプットは可能ですし、アウトプットも手書きでなく、パソコンなどでの入力や、話すことであれば全く問題ないんですよ」

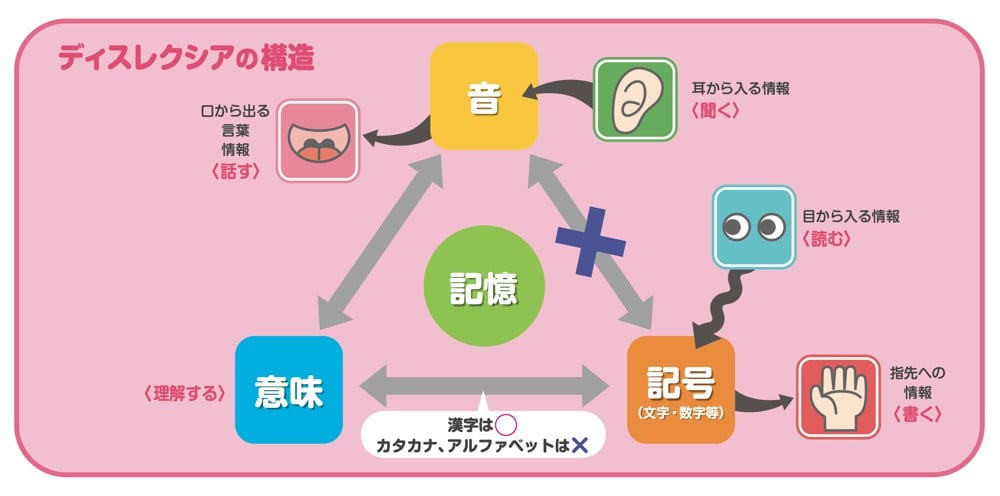

文章を読む際、私たちは脳内で

- 文字を見る

- 単語を抽出する

- 音に変換する

- 既に記憶している単語の意味と結びつける

- 文章を理解する

という複雑なプロセスを踏んでいるのですが、ディスレクシアの場合、このプロセスをつかさどる脳の機能障害が原因で、読み書き(特に読み)が苦手になるとされています。

藤堂さんはこう続けます。

「ディスレクシアの症状には個人差がありますが、基本的には読み書きがすらすらと正確にできないことです。『読む』に関しては、文節の途中で区切って読んでしまう、文章を正確にすらすら読むことが難しい、読むことができても内容を理解することが難しいなどのケースがあります。『書く』に関しては、文字が左右逆の鏡文字になってしまう、『い』と『こ』など似た形の文字を間違ってしまうなどのケースがあります」

怠けている、努力が足りない。ディスレクシアへの誤解

ディスレクシアの子どもは、勉強についていくのが難しくなったり、周囲から理解を得られず孤立したり、学校生活のさまざまな場面で困難を感じることが少なくありません。

例えば、教科書を読むのに時間がかかります。周りのスピードに合わせようとすると読み飛ばさざるを得ないため、内容が頭に入りません。

また、筆記テストでは問題文を読むのに時間がかかり、制限時間を超えてしまうため、「答えを導く能力はあるのに評価をされない」といったことがあるそうです。

全くできないわけではなく、時間がかかるだけなので理解を得るのが難しく、「怠けている」「努力が足りない」と誤解をされやすいのも、ディスレクシアの子どもが抱える困難の1つ。

実は藤堂さんの息子・高直(たかなお)さんもディスレクシア。藤堂さんは高直さんの学生時代をこう振り返ります。

「息子は小・中学校を日本で過ごし、その後イギリスに留学しました。日本で暮らしていた時はディスレクシアという概念すら知らなかったので、親子ともども苦労しましたね。学校からは度々、『息子さんは努力をしていない』などと責められることがありました」

弁が立つということもあり、教師と衝突することも多かったという高直さんは、「このままではだめになる」と、高校からイギリスへの留学を決意。その留学先の学校から指摘され、ディスレクシアであることが発覚するのですが、イギリスではディスレクシアに対する研究が進んでおり、アセスメント手法(※)も確立していたため、高直さんに合わせた学習方法への変更や調整が行われ、学習に困ることはなかったといいます。

- ※ アセスメント:評価する・査定するという意味。特性(ここではディスレクシア)を客観的に分析し、把握すること

当時16歳の高直さんは「自分はイギリス留学で自分のことが分かり、すぐに支援を受け、将来に向かって進む道が見えてきた。日本の学校には僕より大変な思いをしている子がたくさんいた。僕は大丈夫だから、お母さんは日本の状況を変えることをして!」と伝え、藤堂さんはこれをきっかけにNPO法人エッジを立ち上げました。

「合理的配慮」で誰もが過ごしやすい社会へ

では、自分の子どもがディスレクシアだと分かった場合、どうしたらよいでしょうか。

「医学的に今のところできることはないのですが、教育的にできることはたくさんあります。まずは読み書きの負担を軽減すること、強みを活かして内容の理解に力を入れることなどが考えられます。読み書きの流暢性と正確さについてのアセスメントを受けて、一人一人に合った学び方を見つけてください。自分や家庭でできることもいろいろあるので、やってみて『これならできる!』という方法を学校に伝えてください」

ディスレクシアの人への配慮や生活の工夫は次のようなものがあります。

- 情報は動画や音声など、本人がアクセスしやすい方法に置き換える

- 文字をスマホなどのカメラで撮影し、テキストデータや音声化できるアプリを使用する

- 読みやすいフォントの使用や、行間などレイアウトを変更、読書用スリット(※)を使用するなど、文字が見やすくなるよう工夫する

- ※ 1行分だけ透明になっているしおりのような形の読書補助具。読みたい行にだけ意識を集中することができる。リーディングトラッカーともいう

「ディスレクシアの症状は人それぞれ。さまざまな支援やツールから、自身に合ったものを選択する“ビュッフェ方式”が重要」と、藤堂さんは話します。

GIGAスクール構想(※)が進み、1人1台タブレットやパソコンなどが配布され、ディスレクシアの子どもにとって学習しやすい状況になっていると思いきや、そうではないそうです。

- ※ 文部科学省によって2019年に打ち出された構想。生徒1人に1台の端末と、通信ネットワークを整備することで、個別最適化された学びを提供することが目的

「保護者から特定の機器の使用や配慮を学校にお願いしても、許可されないケースがあるんです。自宅のタブレットの機能やアプリを使用すればできることが、学校配布のタブレットだとできない、みたいな……。決められた使い方しか許可していない学校が多いのが現状ですね。そういう場合は学校ではなく、教育委員会や第三者委員会に声を上げることが重要です。法律で合理的配慮(※)の提供が義務化されているわけですから、声を上げることはおかしいことではありません」

- ※ 障害の有無にかかわらず、誰もが平等に権利を享受できるよう、個人の特徴や状況に応じた調整を行うこと

一方、ディスレクシアの子ども自身がそういった合理的配慮を嫌がるケースもあるという。

「例えば、文字よりも音声で聞いた方が理解しやすいという子に、音声読み上げ機能の使用を勧めても嫌がる子がいるんです。授業中、一人だけイヤホンを着けるのが嫌なんでしょうね。『みんなと一緒がいい』という感覚からだとは思うのですが、使わないのはもったいないと思います」

できないことではなく、できることに目を向ける

では、ディスレクシアの子どもに対して、周囲の人ができることは何でしょうか。藤堂さんが強調したのが「エンパワーメント(※)」という言葉でした。

- ※ 自信を与える、元気づけるの意

「ディスレクシアの子どもというのは、読み書きがに困難があることで、自信を失ってしまいがちなんです。小学校の低学年の時点で『僕はばかだから』なんて言う子もいます。でもその子なりの優れた能力が絶対にあるはずなんです。その能力を見つけて、得意なことを発揮できる環境をつくる。それが周囲の人ができるエンパワーメントだと思っています」

また、ディスレクシアの子どもに対する見方を変えることも重要です。藤堂さんがディスレクシアの学会への出席のため、しばしば訪れるイギリスでは、ディスレクシアであることを伝えると、日本とは全く異なる反応が返ってくるといいます。

「イギリスで電車に乗っていると、『あなたは何をしに来たの?』と聞かれることがあるんです。その時に『息子がディスレクシアで……』なんて話すと、『そうなの! 彼のいいところはどんなところ? どんなことが得意なの?』と尋ねられるんですよね。

ディスレクシアと聞いて、『できないこと』に視点を向けるのではなく、『できること』に目を向けていたんです。日本でもそういう視点を持つ人が増えるといいなと思います」

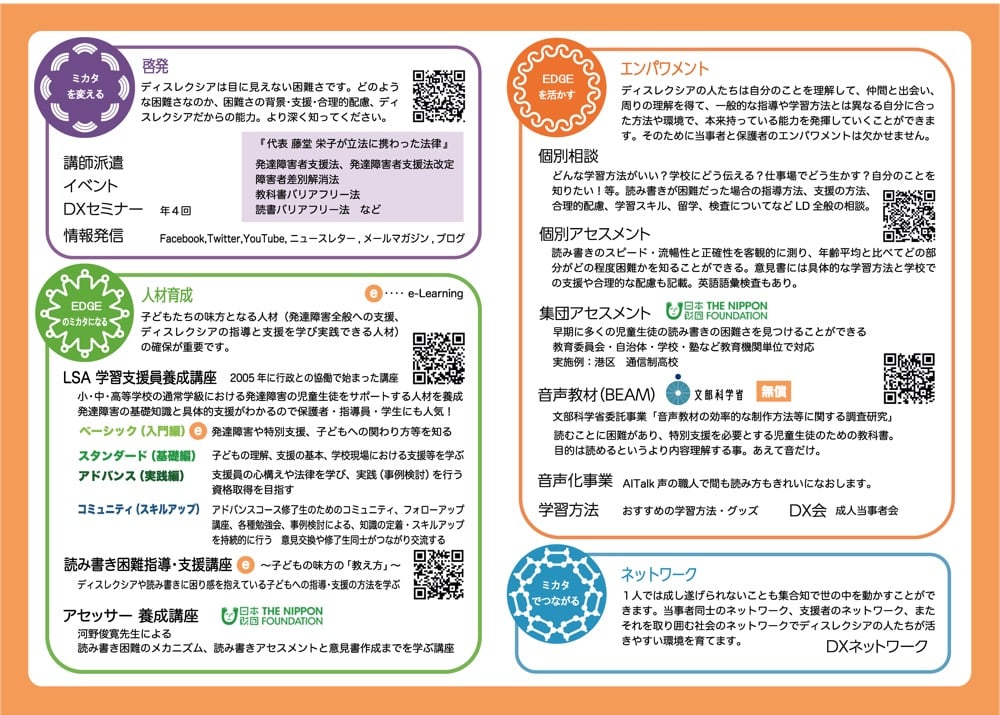

最後にディスレクシアの人への理解のために、一人一人ができることを伺うと「エッジの活動を知ってほしい」と藤堂さん。

「エッジでは10月をディスレクシアの啓発月間と定めて、東京都港区のみなと区民まつりへの出展のほか、10のイベントを企画しています。ディスレクシア当事者トークショー(外部リンク)ですとか、こども家庭庁の『NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援モデル事業(外部リンク)』の採択を受け、読み書きが苦手なディスレクシアの子どもによるメタバースの居場所、『メタ・エッジ(外部リンク)』がプレオープンしています」

- ※ コンピューターグラフィック(CG)で表現された仮想空間のこと。アバターと呼ばれる自分の分身を作り、メタバース内で操作することができる

「エッジの活動の根本には、当事者の意向を大切にしたいというのがあり、子どもたちが『仲間と出会いたい』と言うので、そのような場所をつくっていきます。幸いロールモデルとなる若者が育っているので、彼らの話から周囲への理解が広がっていけば、もっと多くの人にとって優しい社会、暮らしやすい社会の実現につながるでしょう」

編集後記

日本の人口の約7〜8パーセントがディスレクシアだといわれています。ディスレクシアの社会的認知度は高いとはいえないため、「なぜ文字を読むのが苦手なのか分からない」と悩まれている方も多いでしょう。

社会課題を解決する第一歩は「課題を認知する」ことだと思います。こちらの記事がディスレクシアを知る第一歩となれば幸いです。

〈プロフィール〉

藤堂栄子(とうどう・えいこ)

1953年生まれ、ヨーロッパで育ち、EU(欧州共同体)広報部勤務の後、フリーランス通訳者(英仏)に。英国留学をした長男がディスレクシアであると判明したことをきっかけに認定NPO法人エッジを設立。還暦を過ぎて教育学修士となり、現在、星槎大学(せいさだいがく)特任教授。発達障害者ネットワーク副理事長、社会保障審議会障害者部会委員、教科書バリアフリー法、読書バリアフリー法関連検討委員会などの委員歴任。著書『学習支援員のいる教室 通常の学級でナチュラルサポートを』『ディスレクシアでも活躍できる (読み書きが困難な人の働き方ガイド)』『ディスレクシアでも大丈夫!-読み書きの困難とステキな可能性』、監訳『ディスレクシアだから大丈夫!-視点を変えると見えてくる特異性と才能』、寄稿『決定版!授業のユニバーサルデザインと合理的配慮-子どもたちが安心して学べる授業づくり・学級づくりのワザ』ほか多数。

NPO法人エッジ 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。