未来のために何ができる?が見つかるメディア

実は男だって生きづらい……。男性学から考える「ジェンダー平等」の意義とは?

- 少子高齢化が進む日本で「ジェンダー平等」は社会を維持する緊迫の課題

- 男女でいがみ合うより、共通する「課題の根っこ」を変えていくことが大切

- 男女の不平等を再生産している社会制度への理解を深める必要がある

取材:日本財団ジャーナル編集部

世界で「ジェンダー平等」が叫ばれる中、2023年のジェンダー・ギャップ指数調査(※1)で日本は対象146カ国のうち125位と過去最低の順位になりました。その一方で、日本の男性の幸福度は女性より低く、その差は広がっている、という調査結果(※2)もあります。

「ジェンダー問題」は往々に「女性問題」として扱われやすく、反論こそしないにしても、実は内心ジェンダーの話題をあまり快く思っていない……という男性は決して珍しい存在ではありません。

性別を理由に生き方や選択肢が制限されない、それぞれが能力や可能性を発揮できる社会づくりを考えたとき、このジェンダー問題を“自分ごと”として捉える男性が増えて行くことも世の中に変化を生み出すキーポイントになります。

そこで今回は、ジェンダーの観点から男性性を研究する「男性学」の専門家である関西大学文学部教授の多賀太(たが・ふとし)さんに、男性のジェンダーを巡る問題についてお話を伺いました。

社会的につくられてきた男性性を研究する「男性学」

――そもそも「男性学」はどんな学問なのでしょうか?

多賀さん(以下、敬称略):世の中にある「男らしさ」の規範に代表されるように、男性も社会的につくられた「ジェンダー」の影響を受けながら日々の生活を送っています。そのように、男性を女性とは異なる形で「ジェンダー化された存在」と見なして研究していくところに男性学の特徴があります。

1960年代から70年代にかけて、欧米や日本で女性解放運動(第二波フェミニズム)が広がり、女性の視点から女性のあり方やあらゆる学問を捉え直そうとする「女性学」という学問領域も誕生しました。女性解放運動や女性学は、男性よりも劣位に置かれ生き方を制限される女性の在り方は、生物学的な宿命ではなく社会的につくられたものであり、変えることができるはずだと主張しました。

こうした女性たちの主張を受け止めた男性たちが、“男性”もまた女性とは異なる形で社会的につくられていることに気づき、自らの男性としての在り方を問い直し始めた。こうして男性学が誕生しました。

――ジェンダー問題を考える上で、「男性学」はどんな役割を持つのでしょうか?

多賀:少なくとも3つの役割が考えられます。まず1つ目に、女性が抱える問題を男性の在り方との関係において捉える視点です。

女性が抱える困難を解消するために、まずは女性に注目して女性の実態を明らかにすることが重要なのは当然です。しかし、女性の抱える問題の多くが、実は男性との関係性のもとで生じています。だとすれば、男性の変化を伴わず女性だけが変化して問題解消というわけにはいかない。むしろ男性の変化こそが女性の困難解決の鍵となるかもしれない。

したがって、社会的につくられた男性の在り方に注目して、それが女性たちの困難とどのように関係しているのかを明らかにし、男性たちに変化を促していくことも重要です。

2つ目に、男性自身が抱える生きづらさへの視点です。フェミニズムや女性学を通して、女性たちは、女性ならではの困難を言葉にし、その実態を明らかにしてきました。そうした女性たちの主張を目の当たりにした男性たちが、男性もまた女性とは異なるタイプの「生きづらさ」を抱えていることに気づき、それを言葉にし始めた。

「男なりの生きづらさ」の多くは、男性としておとしめられることによるのではなく、女性よりも優位に立つことを期待され、女性以上に競争や上昇、我慢や無理を強いられるといった性質のものが多い。だから、それらは男性差別というよりも、むしろ「支配のコスト」のようなものとして理解すべきでしょう。

いずれにせよ、男性学は、男性も社会的につくられたジェンダーの規範によって苦しんでいる側面に光を当てることで、ジェンダー問題を男性にとって自分ごととして意識させました。ジェンダー平等の促進が男性自身にとって直接メリットをもたらすことを示し、男性に変化への動機づけを与えたことは大きな意義です。

3つ目に、男性内での多様性や権力関係への着目です。男性とひと口に言っても、置かれた状況はさまざまですし、男性同士の間にも差別や支配・被支配関係があります。

社会的地位や経済力をめぐる格差が「男らしさ」の達成と結びついていたり、「理想的な男性」とされる男性がそうでない男性をおとしめたり・・・・・・。これらの問題はジェンダーと無関係ではありませんが、女性学では扱いづらいものです。こうした男性内部の多様性や差別をジェンダーの視点から明らかにしていくことも、男性学の役割の1つです。

社会制度と人の意識が、ジェンダー不平等を再生産する

――日本でよく見られる「男性が無意識に抱えがちなジェンダー問題」には、例えばどんなものがありますか?

多賀:「稼ぎ手プレッシャー」は日本の代表的なジェンダー問題と言っていいと思います。

私は大学の授業の一環で、学生たちに、まず自分の将来のライフコース(いつどのようなライフイベントを経験するか)を予測してもらい、次に、もし今の自分と違う性別だったとすれば、将来がどう変わりうるかを考えてもらっています。

すると、かなりの男子学生が「収入のことを考えずやりたい仕事をやる」と話すんですね。では、(男性である)あなたはどんな基準で職選びをしているのかと聞くと「安定して稼げる」ことを重視しているというのです。稼ぐ責任を負わなくてよいのなら、もっと違う職業や働き方を選択する、と。

もはや共働きが当たり前となりつつある若い世代でも、男性には「自分は稼がない」という選択をすることは難しく、最後は自分が支えなきゃという意識が強い。20歳前後の学生でさえ、男性には「稼ぎ手プレッシャー」が植え付けられているのかな、という気がしますね。

――日本の男性が「稼ぎ手プレッシャー」を抱えてしまう理由には、どういった社会背景があるのでしょうか?

多賀:戦後の日本は「男性稼ぎ手」体制のもとで経済発展を遂げてきました。そこでは、男性には長時間働いて一家を養う賃金を得る役割が期待され、女性には男性に経済的に依存して家庭責任を果たすことが求められました。

欧米では、1973年のオイルショック以降、男性稼ぎ手体制は次第に機能しなくなり、夫婦共働きが主流になっていきました。しかし日本は、バブル経済が崩壊する1990年代前半まで、男性稼ぎ手体制のもとで上向きの経済を維持できたので、こうした社会の仕組みを変える必要性に迫られなかったのです。

多賀:ただし、そうした社会の仕組みは、人々がそれを支持し、それに従うことなしには維持できません。「男だからといって家族が養えなくても別にかまわない」と考える人が増えれば、男性稼ぎ手体制の正当性が揺らぎます。そうならないための文化的な仕掛けの1つが、男性に対する「稼ぎ手プレッシャー」なのではないでしょうか。

私たちの周りには、男性稼ぎ手体制を維持させようとするこうした“磁場”のようなものが存在しているように思います。

――社会の仕組みと人々の意識の両方がそうした“磁場”を形づくっているということでしょうか。

多賀:おっしゃる通りです。男性を仕事での競争や成功へと駆り立てて、そこから「降りない」よう男性に圧力を掛ける。仕事ができて稼いでいる男性こそが「真の男」として持ち上げる。稼ぎの少ない男性や女性に食べさせてもらっている男性を「男らしくない」とおとしめる。

そういう磁場の中にいると、男性は「自分は稼がなくていい」とはなかなか思えません。女性たちも、稼いでいない男性を低く見たり、パートナーとして魅力的だと思えなかったり、というように、そうした磁場に取り込まれてしまいがちです。

他方で、さまざまな社会制度も、人々を男性稼ぎ手体制へと誘導する磁場を形づくっています。国の「第3号被保険者制度」や「配偶者特別控除制度」、大幅に割り増しされる残業代や配偶者扶養手当など。これらはいずれも、事実上、妻が夫の扶養にとどまり、夫が長時間働いて稼ぎ手役割を果たした方が、経済的に得になるように設計されています。

人々は、自分が採った選択を否定したくないので、「これでいいんだと」肯定したり、少なくとも「仕方がない」と容認したりする。そうして男性稼ぎ手体制が根強く残り続ける。

ジェンダーの課題を考える際に、私たちの社会に働いているこうした磁場の存在を意識するのは重要なことではないでしょうか。

男性優位な社会の中で、男性自身も無理をさせ続けられている

――ジェンダー平等は女性のためのものだ、と捉えられやすい面があります。ジェンダー平等の推進が男性にも必要である理由について教えてください。

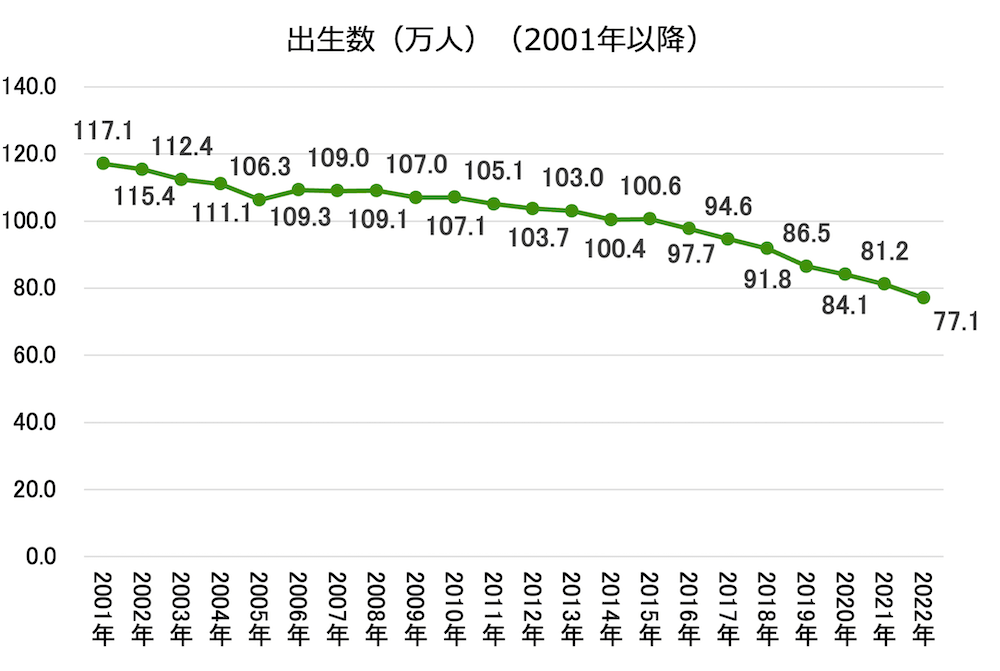

多賀:大きく3つのポイントがあります。1つ目は、ジェンダー平等の推進は、持続可能な社会のために不可欠であること。男性たち自身の価値観がどうであろうと、ジェンダー平等を進めていかなければ、経済はおろか社会の機能も維持できなくなっていくのが日本の現状だ、ということです。

高度経済成長期には、若者の人口比率が高く、働き手となる男性も、無償で家事や育児を担う女性もたくさんいることで社会が成り立っていました。でも少子高齢化が進む今後は、男性だけでは労働力が全く足りませんし、女性もますます働くことが期待されるようになるので、女性だけに家庭や地域を支える責任を負わせるわけにはいきません。

ですから、性別にかかわりなく誰もができる限り仕事と家庭を両立させて、かつ生産性と効率を上げていかないと国が持たない。ジェンダー平等は、男性も含めて誰もにとって喫緊の課題だという認識を持つことがまず重要です。

多賀:2つ目に、ジェンダー平等の推進には、確かに女性の抱える問題の解決という側面がありますが、それでも男性にとって決して他人ごととはいえないという点です。

ジェンダー問題が語られるとき、女性と男性は敵対関係にあるかのように捉えられることがしばしばですが、果たして女性は男性にとって「敵」なのでしょうか。男性たちにとって身近で大切な人々の中には、母や娘、恋人や妻、女性の友人や同僚など、多くの女性たちが含まれています。

そうした大切な女性たちが、男性優位な社会の中で、女性であることによって不当におとしめられたり暴力の被害に遭ったりしているというのは、男性にとっても悲しいことであるはず。逆に、女性たちがそうした差別や暴力に怯えなくてすむ社会は、男性にとっても住みやすい幸せな社会ではないでしょうか。

ジェンダー平等の推進が女性の問題解決のためのものであっても、それが男性にとって大切な人々の安心・安全を保障しようとするものであるならば、男性にとっても決して他人ごとではなく、男性も一緒に取り組む意義があるはずです。

3つ目に、ジェンダー平等の推進は、男性が抱える問題の解決にも寄与するものであり、男性にも利益をもたらすという点です。性別にかかわらず誰もが生きやすい社会になることは、男性自身のウェルビーイング(※)、健康や生活の質の向上という面でも非常に有用です。

男性稼ぎ手体制のもとでは、男性たちに仕事での成功や安定した収入といった理想的な男性像の達成が期待されますが、全ての男性がそうした理想を実現できるわけではなく、そのことに苦しむ男性も少なくありません。

稼ぎ手役割を果たしている男性の多くも、それと引き換えに望まない長時間労働を強いられ、育児や私生活にもっと時間を割きたくてもそれがかなわなかったり、健康を害したりという状況に置かれています。

ジェンダー平等の推進は、男性にとっても、稼ぎ手責任を一手に担う重圧から解放され、よりバランスの取れた、より健康な生活を手に入れるための鍵となるのです。

- ※ 身体的・精神的・社会的に良好な状態。特に、社会福祉が充実し満足できる生活状態にあること。参考記事:ウェルビーイング(well-being)研究者・前野隆司教授に聞く「人生100年時代」の幸せな生き方(別タブで開く)

ジェンダー平等が進んでも、保守的な若者たちがいる理由

――まだ課題は残されているとはいえ、少しずつジェンダー平等が進んできているのではないか、という印象もあります。

多賀:実際にそういう価値観が広がって、制度も少しずつジェンダー平等な方向に変わってきていますね。

その一方で、従来の男女の在り方で特に困っていなかった人たちの中には、「変わる必要を感じないのに無理やり変化させられている」と不満に思ったり不安がったりしている人もいるでしょう。

ジェンダー平等は推進していくべきですが、そういう人たちの気持ちを全く無視するのではなく、時には一定の配慮をしながらジェンダー平等へとソフトランディングできるよう支援する姿勢も必要でしょう。

また、一般に若い世代の方がジェンダー平等の推進に理解があるように思われますが、実はそうとも言い切れません。

例えば、各種の世論調査では、「男は仕事・女は家庭」といった固定的な男女の役割観に対して、若者の方が否定的で、年長者の方が肯定的です。ところが、ジェンダー平等推進に対しては、年長男性に比べて、むしろ若い男性の方が反対する割合が高いのです。

――若者は「ジェンダー平等」意識が高い印象があったので意外です。

年長の男性たちは、良くも悪くも家父長的な考え方を持っていて、固定的な男女の役割観を肯定する一方で、これまで男性が社会的に優遇されてきたことを実感し、女性を弱者であり保護すべき対象であると考える傾向にあるのではないでしょうか。

そしてこの先、女性支援策が進んでも、それによってすでに手に入れた自分の地位が脅かされることは考えにくい。だからジェンダー平等推進策にそれほど反発しない。

一方、今の若い世代の男性たちは、年長世代よりも子どもの頃からジェンダー平等の考え方に触れているので、固定的な男女の役割観には反対する傾向にあります。同時に、ジェンダー平等の価値観になじんでいるからこそ、男として優遇されているという実感が乏しく、ジェンダー平等を積極的に進める必要をそれほど感じない。

そうした中で女性の支援策が行われると、それを「逆差別だ」という感覚に陥りやすいのではないでしょうか。一部の若い男性がアンチフェミニズム的な言動に走ったりする背景には、理解不足とか単なる保守化としては捉えられない、そういった事情もあるように思います。

これまで男性優遇の恩恵を受けてきたのは今の中高年以上の男性です。女性支援策はもちろん必要ですが、その際、若い男性たちの気持ちを汲み取った対応も考えていかなければならないと思います。

――「女はつらい」「男だってつらい」の応酬から抜けだしていかなければなりませんね。

多賀:今お話ししたように、社会的弱者としての女性への支援策に対して反発する男性がいる一方で、男性が「男だってつらい」と語ると、「男性優位の社会で“男がつらい”なんて言うな」「女性の方がつらい」などと批判する女性や、そうした女性の発言を支持する男性も一部にいます。

しかし「男なりの生きづらさ」を抱えた男性の口を封じたところで何の問題解決にもなりませんし、行き場を失った男性たちの不満が女性への敵対心になる可能性だって否めません。

ジェンダー平等が目指すのは、人々が性別を理由に、実質的な不利益を被ったり、尊厳を傷つけられたり、生き方の選択肢が不当に制限されたりする状況の解消です。

ですから「男女のどちらが大変か」という水掛け論ではなく、悩みや苦しみといった生きづらさを男女双方がお互いに声に出し合って、問題の共通の根っこのようなものを見出し、そこを互いに協力しながら変えていく。そうすれば、男女ともWin-Winの関係になれるのではないでしょうか。

1人の問題意識も、多くの人に共有されれば「世論」に変わる

――私たち一人一人がジェンダー平等を実現するためにできるアクションには、どういったことがありますか?

多賀:ジェンダー問題は、とかく男女の個人的な関係や価値観の話として語られがちなのですが、社会の仕組みの面から理解することも重要です。

先ほど、男性稼ぎ手の社会をつくる磁場のお話をしましたが、私たちの生活は、社会にある法律や経済の在り方、労働条件などによって大きく規制されています。

例えば、パートの妻と正規雇用の夫のカップルがいて、パートの時給よりも正規雇用の残業代の方が高ければ、夫婦が同じくらい働いて家事を分担するよりも、夫が長時間働いて妻が家事をする方が経済的に合理的な選択になる。でも、夫も本当は残業したくなくて、妻はもっと働きたいと思っていたら、これはどちらにとっても心理的には不本意な選択なんですよね。

ですから、男女それぞれが抱える問題の原因となっている社会の仕組みを理解し、それを一緒に改善していくためにはどうすればよいかといった発想ができれば、男女間の残念な対立はもっと緩和されるのではないかと思います。

――制度を変えるのは、すごくエネルギーが要るのではないか、という印象を受けます。

多賀:もちろん、たった1人の意識次第で変えられるようなものではありませんが、個人も全くの無力ではありません。今は誰でもSNSで情報発信できる時代ですし、オンラインで署名を集めたりもできます。

まずは一人一人が抱えている悩みやモヤモヤを言葉で表現して、同じ立場の人たちとそうした思いを分かち合う。他方で、自分たちに都合のいい解釈だけを肥大化させないように、異なる立場の人たちの声にもしっかり耳を傾ける。

そうやって見つけ出した問題の共通の根っこが多くの人に理解されていけば、それが世論になっていき、政治にも反映されて制度の改善につながっていくのではないでしょうか。

編集後記

日本におけるジェンダー問題は、人の働き方や暮らし方が多様化しているにもかかわらず、いまだ戦後の経済成長を後押しした社会システムが根強く残っている、そのギャップが多くの女性だけでなく男性も苦しめているのだと、多賀教授の話から分かりました。

またこれからの日本社会を牽引する若者に多くのしわ寄せがきていることも、重大な問題であると感じました。

異性間でいがみ合うのではなく、日本の現状を俯瞰しながら互いの意見に耳を傾け、何が問題で何を解決する必要があるのか、共有し合うことが重要なことではないかと思います。

〈プロフィール〉

多賀太(たが・ふとし)

関西大学文学部教授。1991年九州大学教育学部卒、1996年同大学院博士課程教育学研究科単位取得満期退学。1999年に「男性のジェンダー形成に関する研究」で九州大学から博士(教育学)取得。久留米大学文学部助教授、関西大学文学部准教授などを経て、2009年から現職に。日本家族社会学会・日本子ども社会学会理事、一般社団法人ホワイトリボンキャンペーン・ジャパン代表理事、NPO法人デートDV防止全国ネットワーク理事、公益財団法人日本女性学習財団評議員、奈良県・京都市男女共同参画審議会委員などを務める。専門は、教育社会学、ジェンダー学、男性学。『ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方: ワーク・ライフ・バランスと持続可能な社会の発展のために』(時事通信社)『男らしさの社会学: 揺らぐ男のライフコース (世界思想ゼミナール)』など著書多数。※役職等は2024年3月時点

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。