未来のために何ができる?が見つかるメディア

脱炭素か安定供給か、若者の望むエネルギーとは?~18歳意識調査アンケートより~

取材:日本財団ジャーナル編集部

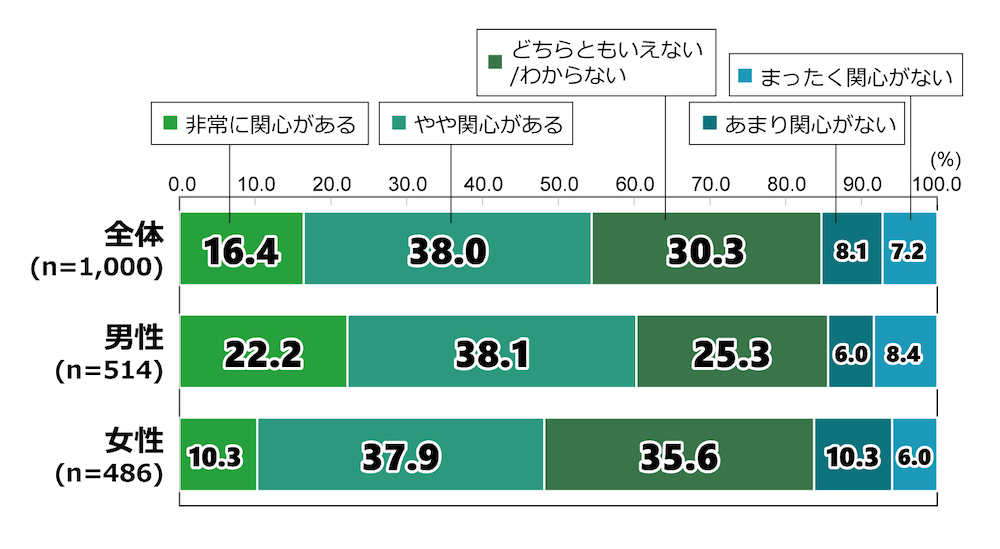

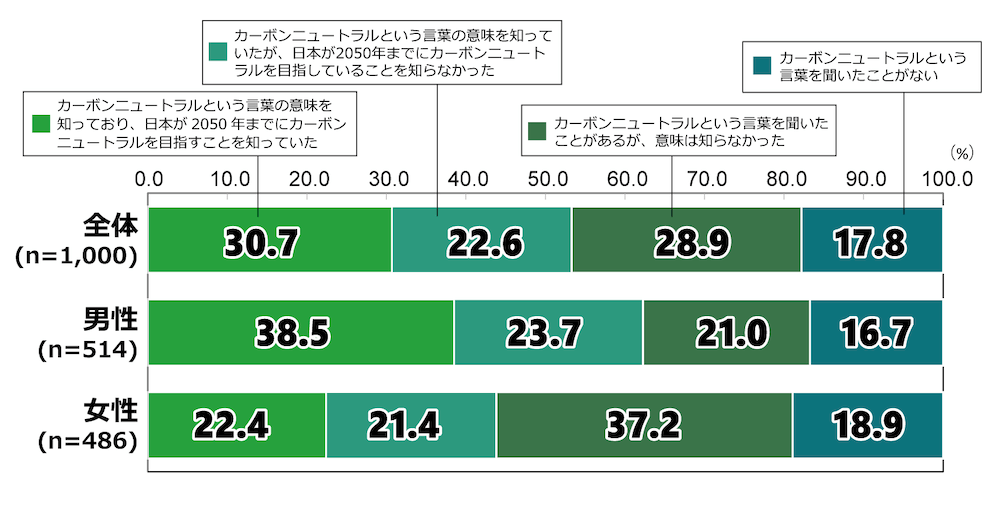

日本財団の18歳意識調査「第48回-エネルギー-」(外部リンク/PDF)では、若者の、日本のエネルギー政策に対する関心を調査しました。日本のエネルギー政策に対する関心については、5割以上の若者が「関心がある」と回答し、カーボンニュートラルについても、5割以上の若者が「カーボンニュートラルの言葉の意味を知っていた」と回答しました。

質問:日本のエネルギー政策に対するあなたの関心度合いを教えてください

質問:日本は2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目標にしています。このことに対するあなたの認知度を、次の中から一つだけ選んでください

環境への影響と実生活への影響

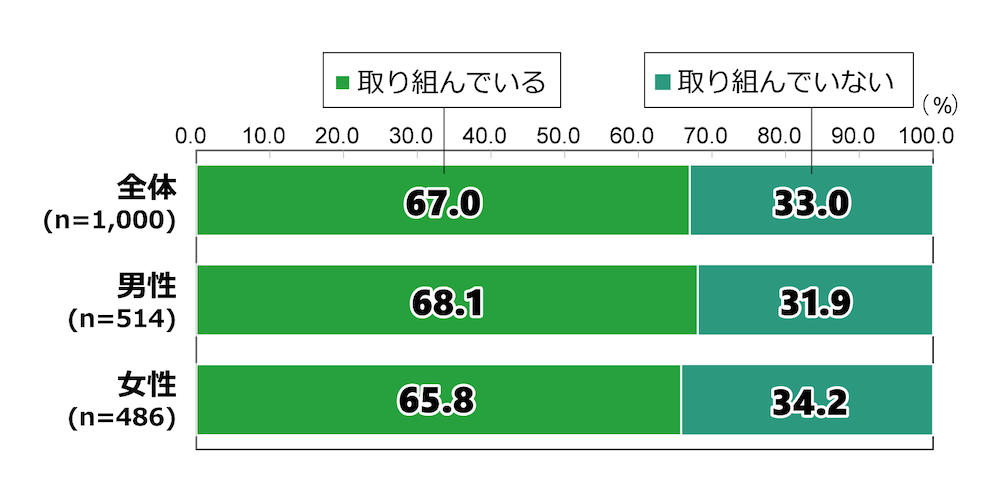

若い世代は特に温暖化・環境問題への関心が高いと言われている中、同調査では、7割近くが「日々の生活において節電に取り組んでいる」と回答しています。

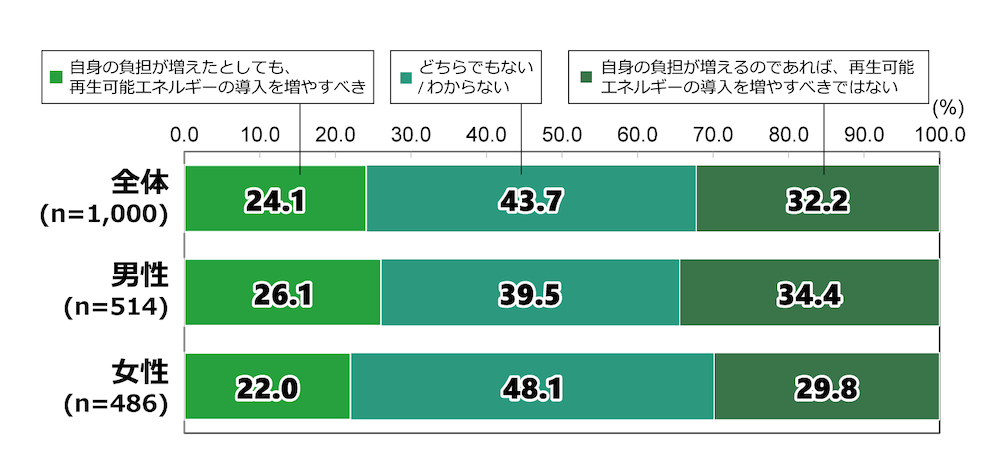

一方、再生可能エネルギーの導入についての質問では、再生可能エネルギー発電促進賦課金による自身の負担が増えたとしても「増やすべき」との回答は25パーセント程度に留まり、「増やすべきではない」との回答が「増やすべき」を上回り、エネルギーコストが増えることへの許容度は低いのではないかという結果が出ています。

質問:日々の生活において、あなたは節電に取り組んでいますか

質問:再生可能エネルギーの発電量が増えるに伴い、再生可能エネルギー発電促進賦課金も増加することが考えられます。あなたはこのことについて、どのように考えますか

原発への見方

日本のエネルギー事情における議題の1つとして、「原発」が挙げられます。石破総理も、就任前には、「原発の依存度をゼロに近づける」と発言し、今後の原発政策も注目を集めています。また、東日本大震災以降、被災地に位置する原発で初となる、女川原発の再稼働が開始しました。

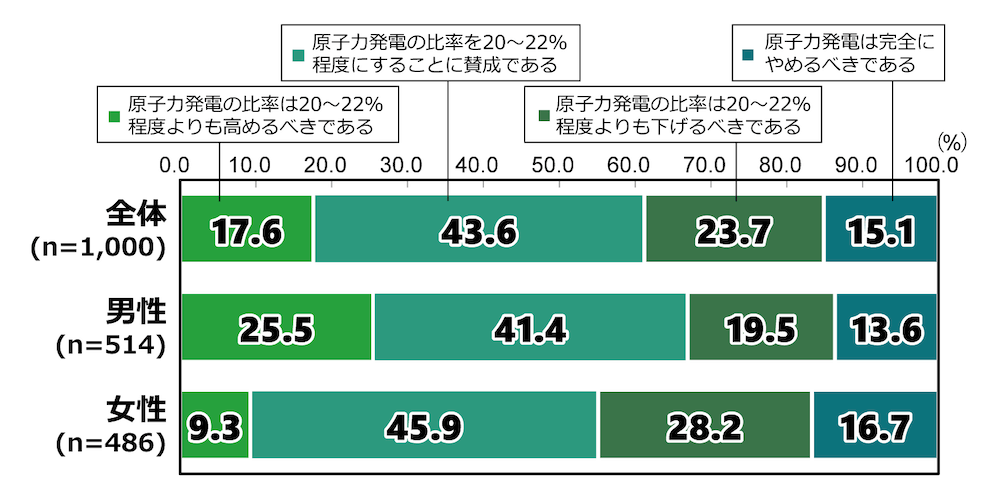

同調査では、国内の電源構成に関する若者の考えについても調査をしており、6割の若者が原発比率を「20~22パーセント程度よりも高めるべき」「20~22パーセント程度にすべき」と回答しており、「完全にやめるべき」と回答したのは15パーセント程度にとどまりました。

質問:第6次エネルギー基本計画では、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指すに際して、2030年の電源構成における原子力発電の比率を20~22パーセント程度とすることを目標としています。 この目標について、あなたはどう考えますか

環境影響、安定供給、安全性、若者はどう判断をしているか

原発への関心も高く、賛否に対する考えを持っている若者が多い一方、日本のエネルギーの現状に関する認識が十分でない可能性も考えられます。

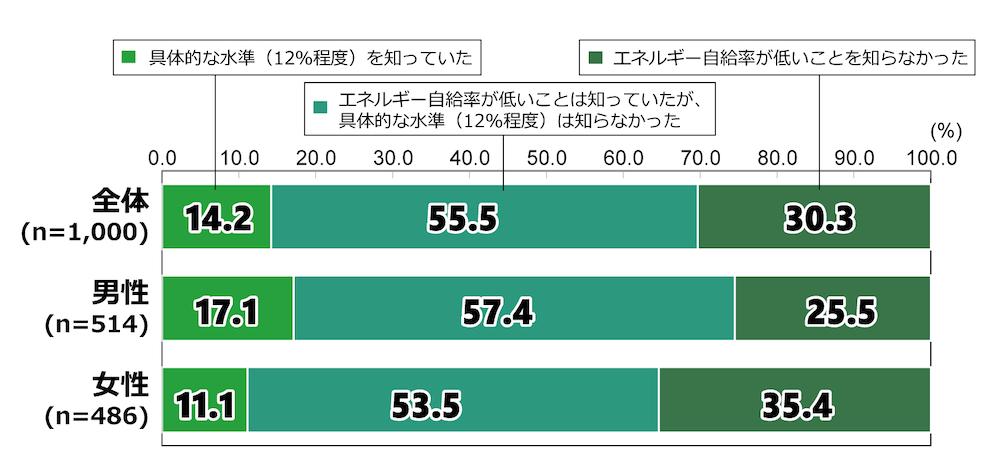

日本のエネルギー自給率は12パーセント程度で、先進諸国の中で最も低い状況にあります。第48回調査では、このことについて「具体的な水準(12パーセント程度)を知っていた」と回答した人は15パーセント以下にとどまりました。カーボンニュートラルの目標達成においても、現在5パーセント程度の原発比率を20~22パーセントへの引き上げがなければ達成できないと言われています。

質問:日本の一次エネルギー自給率は12%程度(2019年)と先進諸国の中でも低い状況です。あなたはこの現状を知っていましたか

若者の原発に関する関心は一定程度あるものの、国内の現状や、安全性・経済面とのバランスなど様々な情報を十分に考慮した上で、今後の国内のエネルギーに対する意見を持つことができていると言えるのでしょうか。

岩手大学理工学部教授の高木浩一(たかき・こういち)先生に聞いてみました。高木先生は、岩手県内を中心として、学校や電力会社、NPOと連携してエネルギー・環境教育に長年取り組んでこられ、年間35回ほど小中学校で授業を開催しておられます。

高木先生インタビュー

「学生たちが共通して持っているのは、既存のエネルギーが底をつくという危機感」

高木さん(以下、敬称略):現在の生徒さんたちは、学校で地球温暖化などの環境問題について学習しています。小学生は、「地球温暖化など環境問題にはエネルギーについて考えることが大切」という意識を持ちます。中学生はSDGsの枠組みで環境やエネルギーについて考える機会が多く、S+3E(※)なども意識します。

大学生は、小中高校までで習ったことをベースとして、環境やエネルギーに関心を持つ学生であれば、政策や規制を通して新しいエネルギーの導入や地球環境への対応そのものをどうしていくかといった社会的なしくみの面にも興味を持ちます。特に理系の学生さんは、エネルギー資源をより効率良く使い、資源をより長持ちさせるにはどうすればいいかといった技術的な貢献の面にも関心を持っているようです。

学生全体で共通の意識として、化石燃料がいずれ底をつくという意識があり、この意識は過去に比べて上がっているかもしれません。原子力発電に関しても、若い世代では、エネルギー供給の手段の一つとして考える傾向が強く、これまでの世代が持っていた原子力発電を特別視した抵抗感のようなものはそれほど強くない印象を受けています。

近年の日本において、二つの大きな電力危機がありました。一つは、2011年の東日本大震災時の3.11ショックです。福島第一原発事故で日本のすべての原子力発電が止まったことで、「総量としてのエネルギーが足りるか」が問題になりました。東日本大震災の前後で、原子力発電をどう安定に保っていくかという点への関心は、若い世代に限らず国内全体で高まったと思います。

それまで原子力発電については、安全性への信頼派と懐疑派に大きく分かれていた印象でした。3.11を機に、二極化からスペクトル化へシフトして、運用に対する議論などが進んだように感じます。

もう一つは、2022年に首都圏での電力受給逼迫警報とそれに伴い節電要請がなされた3.22ショックです。エネルギー需要が高まる時間帯への対応が深刻な問題となり、同時同量の重要性が改めて認識されました。

地球環境やSDGsと関連した学習や、大きな電力危機の経験もあり、最近の学生たちの意識として、エネルギーが足りなくなる懸念やこのままでは地球がもたなくなる危機感、その対策としての使い方や新しい発電方法への関心は強くなっているように感じます。

- ※ 安全性(Safety)を大前提として、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment)を同時に実現する考え方

「良い点も悪い点も理解した上で、総合的にベストな判断を」

高木:学生たちがエネルギーについて考えるとき、現在は、情報が足りないというより、情報が多すぎると状態だと思います。

以前は、教科書などの書籍から知識を得ることが主流で、教科書や書籍には校正が入ることもあり、おおよそ同様の内容が記載されていました。しかし現在では、ネット、特にSNSを通じて、各地域、各団体がそれぞれの立場・意向に基づく情報を発信しています。

原子力発電や再生可能エネルギーは注目度の高いトピックですので、多様な情報が出がちのように思います。「再生可能エネルギーは地球にやさしい」、「原子力発電所は危険」といった記載はよく見受けられます。ただ、いろんな情報があって、信頼性も幅がありますし、発信者の意見が中心になっているものもあって、情報をどう精査するかなどの判断が難しくなっています。

加えて、エネルギーに限ったことではありませんが、インターネット上では、自分の関心に近い情報が入ってきやすい状況にあります。情報を見るとき、このことも念頭に置いておくことが重要です。生徒さんや学生さんにはこういったネット情報の注意点もお伝えすることが大切です。

もう一つ注意が必要なことがあります。数値データは、施策や方針とリンクしている場合があり、誘導したい文脈で数値データの定義が異なる場合があります。

日本のエネルギー自給率は低く、大部分のエネルギーが輸入されているということ自体は、日本の若者のほとんどに認知されているようです。ただ、その数値データは発電技術の国産性、原料の輸入率、発電能力や稼働率などで変動します。

数値データは定義などをしっかり見ることが大切になります。このあたりも学生さんには伝えるようにしています。

エネルギーへの考え方の違いがあるという点については、国レベルにまで広げて見てみた場合も同様です。先進国では持続可能性、環境と経済のバランスへの関心が高い傾向にあります。

外国のインターナショナルスクールなどでも授業を行う機会がありました。現在、経済を伸ばしている最中の国では、エネルギーは経済発展に必要という意識が強く、環境への配慮といった意識は低い傾向にあります。

日本は、外国と比べると、エネルギーを地球温暖化など環境問題との結びつけて考える傾向が強い傾向にあるよう思います。海外で戦争や紛争が起っても、欧州など他の地域と比べて直接的な影響が見えにくいことがあって、エネルギーの安定供給や経済との関わりは、諸外国の生徒・学生ほど、大きくは意識されにくいのかもしれません。

エネルギーについて教える中で注意していることがあります。すべてに万能な技術やエネルギーはありません。すべての技術やエネルギーは、長所と短所、言い換えると便益(ベネフィット)とリスクを伴います。

技術やエネルギーについて説明するときは、それぞれについて、良い点と悪い点を示し、子どもたちが自分で考えられるようになることを意識しています。これは年齢層に限らず行っていて、各技術のいいところや悪いところが何か、どんな技術をどのくらい増やすとよいかといったディスカッションも通して、考えを深めるように意識しています。

エネルギー環境学習に関しては、環境保全活動を行うNPOや教育・研究機関、電力会社、新聞社など、さまざまな方々と一緒に取り組んでいます。これらの方々などエネルギー教育活動に携わる人たちが共通して意識して実践していることが、エネルギーのベストミックスといった、長所と短所を混ぜて、便益とリスクのバランスに対する意識づけのように感じています。

いろんな方々と連携して、環境やエネルギーに関するリスクと便益をはかりにかけながら、エネルギーのベストミックスや、判断基準について子たち自ら考えることができるようになる、そういったことを目指して教育に取り組んでいます。

「身近さ」を見直して、賛否よりもバランスを

エネルギーは、私たちの生活に常に存在するものであり、私たちの見えていないところでも生活の多くを支えています。非常に身近なもので、つい、無限に存在するような気さえしてしまい、具体的な危機としてイメージができるのは電気料金くらいかもしれません。

身近なものでありながら、それがどのようにどんな影響を及ぼしながら作られ、どこからきているのか、いつまでどのくらい使えるものなのか、いつか終わりが来るということも、なかなかイメージができていないのではないでしょうか。

エネルギーの問題は、自然環境、経済、社会、健康といった多くのものと関わっていて、取り組まなければ他の面でも大きな影響が出てきてしまい、これらを総合的に考えていくことが必要です。そして、総合的に判断しようとしてみても、国内では環境への影響や安全性に焦点が当てられがちです。

高木先生のお話から、エネルギー安全保障や、経済とのバランスなど、日本での議論において、抜けがちな要素があることも教えていただきました。

イメージのしやすさや希望的な考えが先行してしまうこともありますが、まずは私たちが見ている情報の発信者や、私たち自身にそういった考えの偏りが存在するかもしれないことを認識することが必要です。

そのうえで、どのエネルギーがよい、悪い、各エネルギー技術や政策に対する賛否というような一面的な見方だけではなく、長期的な未来のために、いつどこでどれをどう使うか、といった複数の選択肢を合わせる見方を持つことが、エネルギー問題へ向き合っていくために必要な姿勢なのではないでしょうか。

[参考資料]

経済産業省「METI Journal ONLINE 知っておきたい経済の基礎知識~S+3Eって何?(2023/9/19)」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。