未来のために何ができる?が見つかるメディア

IMBY(インビー)な若者は安全保障や防衛に肯定的~18歳意識調査アンケートより~

取材:日本財団ジャーナル編集部

石破内閣の基本方針には「日本を守る」が掲げられ、安全保障、防衛力、外交といったキーワードが冒頭から並んでいます。

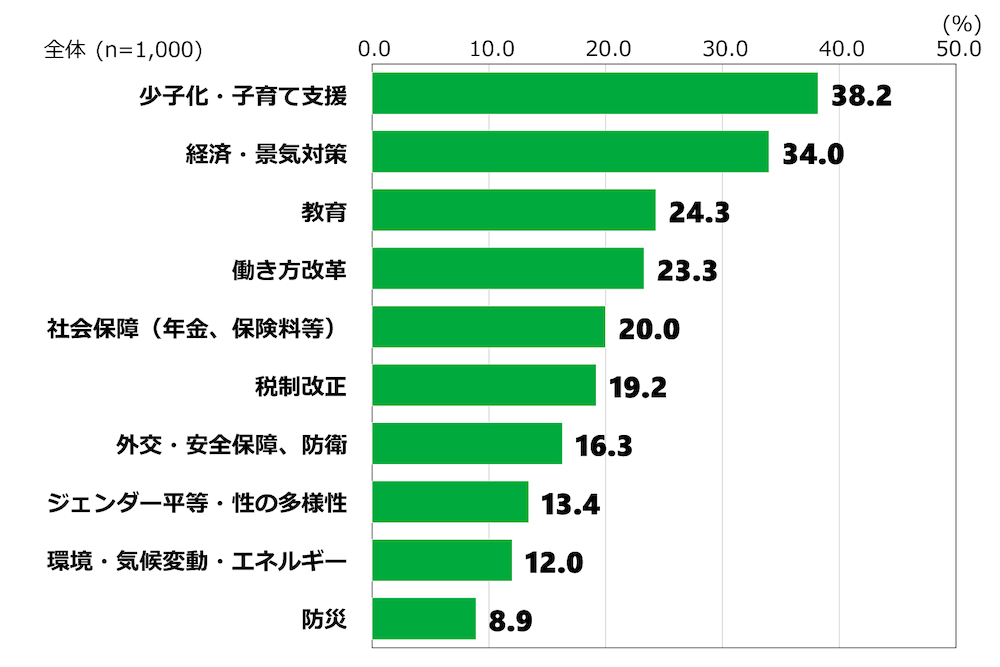

その方針と反して、日本財団18歳意識調査「第65回 -総裁選/政治関心-」(別タブで開く/PDF)によると、若者にとって、これからの日本の政治で力を入れて取り組んでほしい上位のテーマは自分の生活に直結するものが並び、外交・安全保障や防衛は全体で7番目です。

質問:これからの日本の政治で、特に力を入れて取り組んでほしいテーマを3つまで教えてください。(3つまで複数回答)

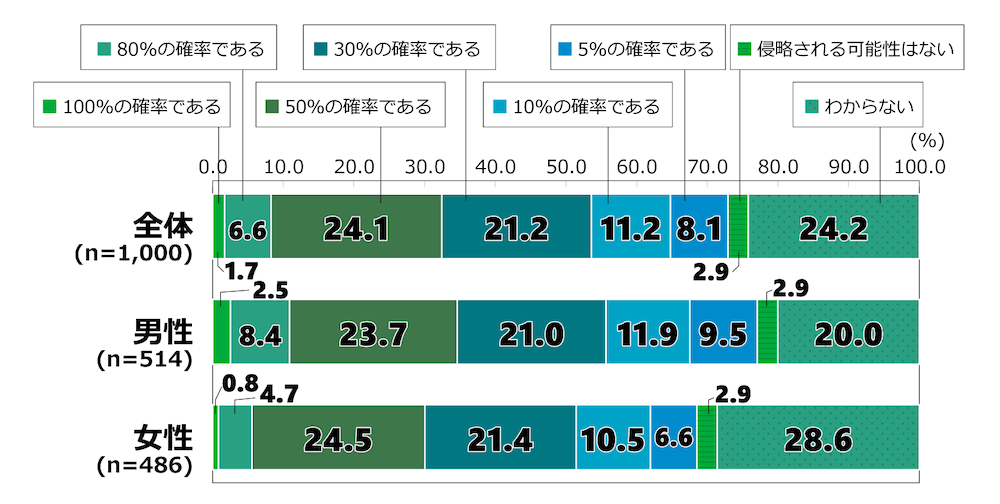

18歳意識調査第53回「国家安全保障」(別タグで開く/PDF)によると、「今後5年間で日本が他国と武力衝突をする可能性」が80パーセント以上の確率と答えた若者は10パーセントもいません。

防衛関連経費を増やす政府の方針に賛成と回答した若者も同じような割合です。

質問:今後5年間で、日本が他国と武力衝突をする可能性はどれくらいあると思いますか。(選択式/単一)

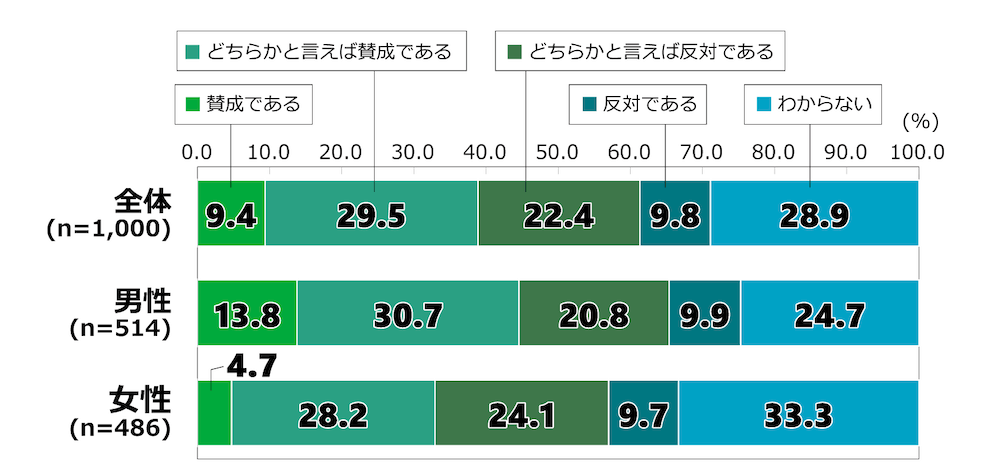

質問:政府は防衛関連経費をこれまでよりも増額し、2023~27年度の防衛関連経費の総額を43兆円とする方針です。あなたは防衛関連経費を増やす政府のこの方針について、どのように考えますか。(選択式/単一)

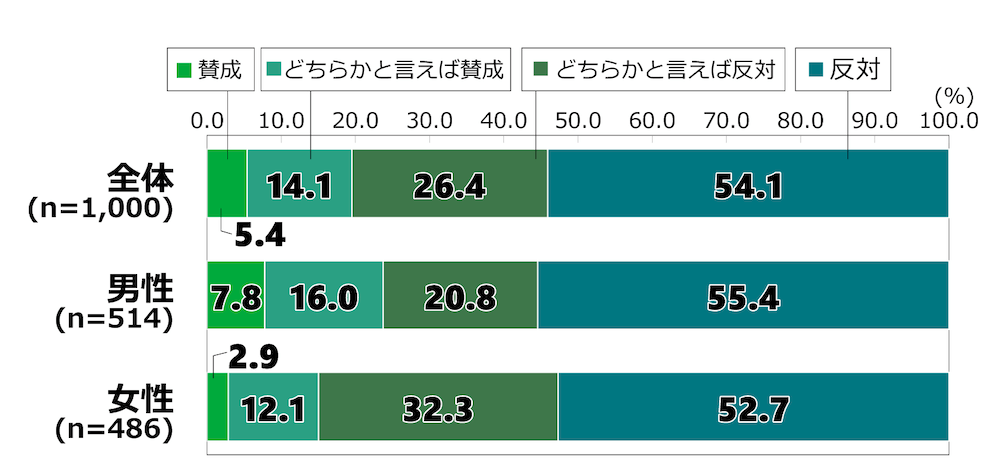

ただ、仮に防衛関連経費を増やしたとしても、防衛力を上げるには自衛官や戦闘員の増員が必要になるわけですが、80パーセント以上の若者は徴兵制には反対です。

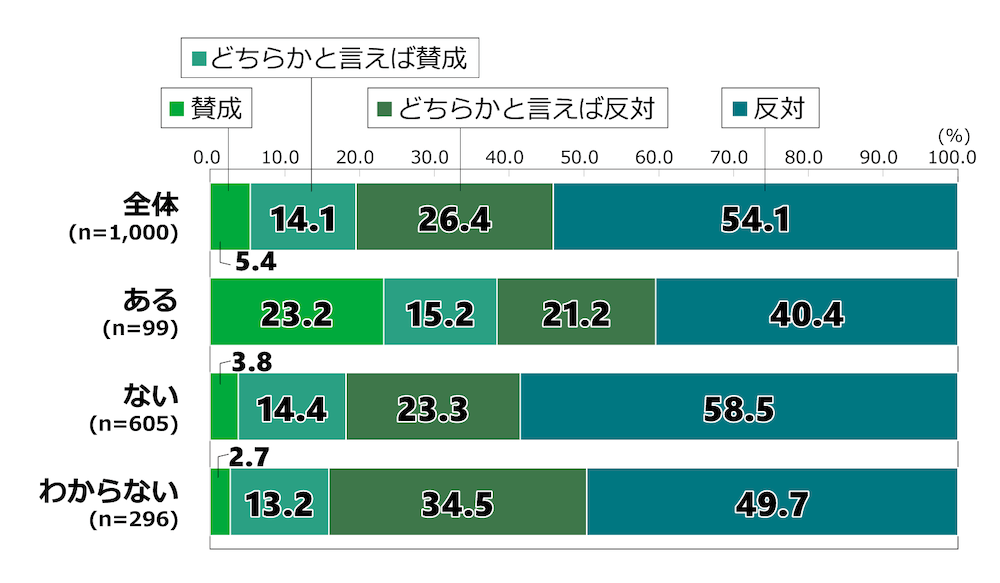

質問:もし仮に、現行の憲法や法制度にかかわらず、日本で徴兵制度導入の是非が議論になった場合、あなたの意見を教えてください。(選択式/単一)

本調査では若者の6割が今の日本は平和と感じており、武力衝突は他人事という意識が見られます。平和憲法のもと、軍事的解決よりも外交的努力を重視して、防衛費を増やすよりも平和的な外交や国際協力を通じて安全保障を確保すべきと考える若者が多数派という結果になるのではないかと考えられます。

とはいえ、こうしている今も世界では武力衝突が起きていますし、日本でも隣国との武力衝突の可能性はゼロではなく、3.11東日本大震災やコロナウィルスによるパンデミックを教訓として、有事に向けて正しく備えるためには大勢の意見に流されて終わりではなく、多様な背景を持つ若者による安全保障や防衛のあり方の議論が必要となるでしょう。

では、そのような議論に参加する「安全保障や防衛を肯定的に捉えている側の若者はどのような人だろうか?」と考えてみると、日本財団18歳意識調査からともに体験にまつわる2つのキーワードが見つかりました。

一つはボランティア、もう一つはIMBY(インビー)です。

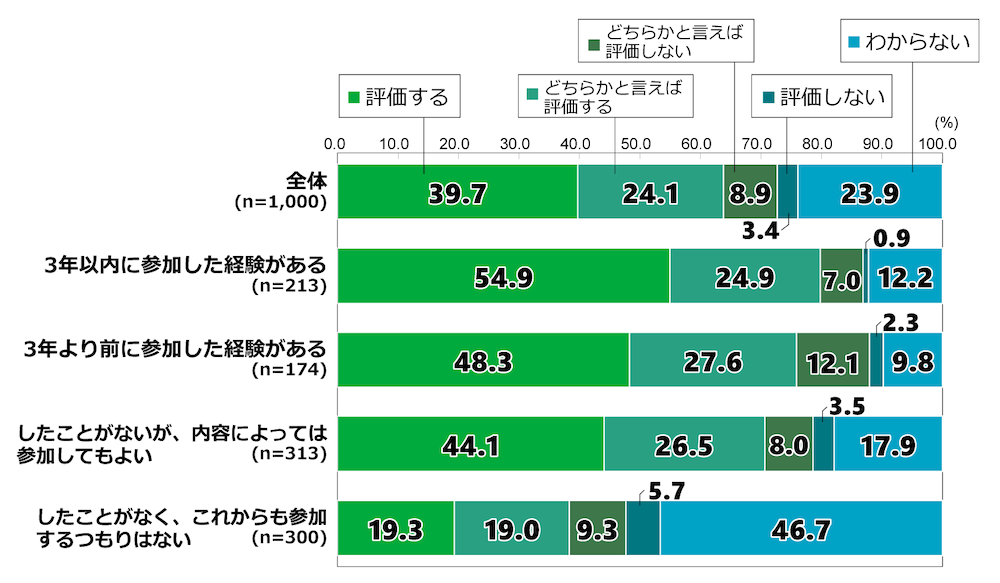

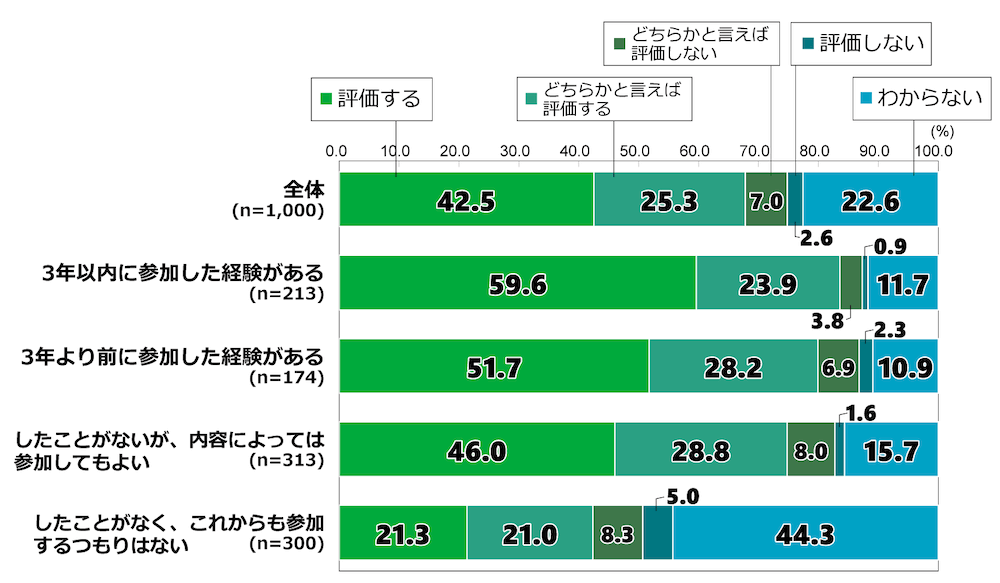

自衛隊の評価は、回答者である若者のこれまでのボランティア体験によって異なります。

質問:あなたは、これまでの自衛隊の活動について、どのように評価しますか。(選択式/単一) ※ボランティア活動への参加経験(表側)別に分析

【海外での活動】他国の活動に対する後方支援など

【海外での活動】国際平和協力活動など

3年以内にボランティア活動に参加した経験がある人、3年より前に参加した経験がある人、過去にボランティア活動に参加したことがない人の順に、自衛隊の海外活動への評価が高いという顕著な差が見られます。

海外での自衛隊の貢献は一般には分かりづらいものです。ボランティアをしている若者ほどそうしたことに感度が高く、高く評価する傾向にあるようです。

Not in My Backyard(略してNIMBY:ニンビーという。直訳すると「自分の裏庭ではダメ」)は、「防衛や安全保障は必要だと理解しているが、自分の地域や生活圏内には持ち込まないで」との矛盾している拒否感情を指す言葉です。

米軍基地や軍事施設は、米軍関係者による事件・事故や米軍機の離発着に伴う騒音などの地域住民の生活に及ぼす影響や、有事の際に真っ先に標的にされかねない懸念などから、NIMBYの典型的な例でしょう。

戦後の歴史や占領時代の伝聞や憲法第9条の平和主義に軍事力との相反という感情的な要素もあることでしょう。自衛隊の基地や施設に対しても、軍事基地や訓練場が近くにあると航空機や演習の騒音と振動、交通渋滞などの生活環境の悪化や、観光業や自然への悪影響への懸念からNIMBYと考えられます。

そのように考えられるのですが、次のアンケート結果を見てください。

質問:もし仮に、現行の憲法や法制度にかかわらず、日本で徴兵制度導入の是非が議論になった場合、あなたの意見を教えてください。(選択式/単一)

※米軍近くの居住経験有無(表側)別に分析

※自衛隊近くの居住経験有無(表側)別に分析

過去や現在居住している(た)自治体の近くに米軍や自衛隊の基地や駐屯地が「ある」若者は、そうでない若者と比べて徴兵制度導入に賛成と回答した割合が顕著に多くなっています。

本人の意思とは関係なく米軍や自衛隊の近くに居住した経験のある若者は、安全保障や防衛に対して肯定的に捉えているように見えます。NIMBYのNotを取って、米軍や自衛隊が近くにあるIn My Backyard(IMBY:インビー)な若者の意識はそうでない人と比べて大きく異なることが分かります。

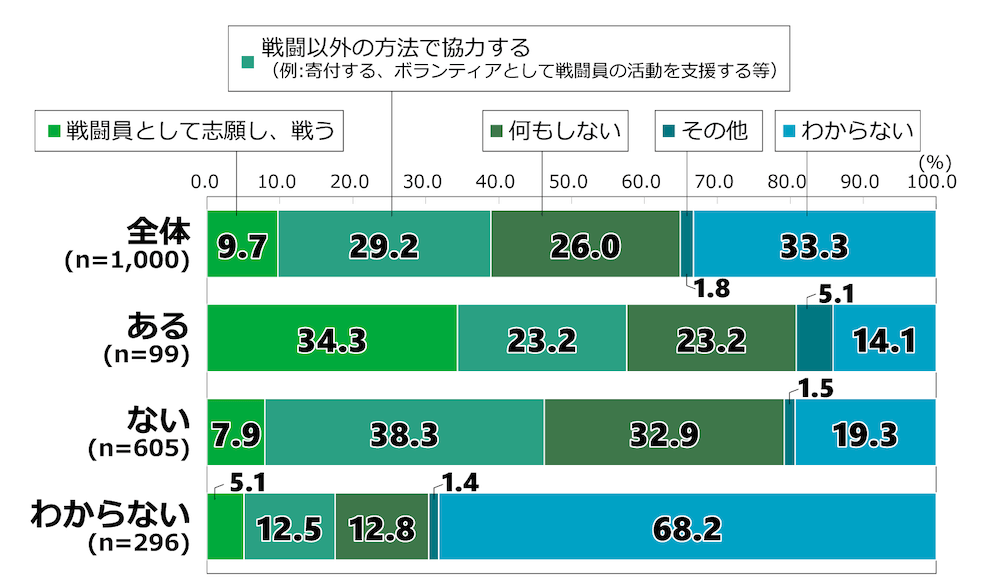

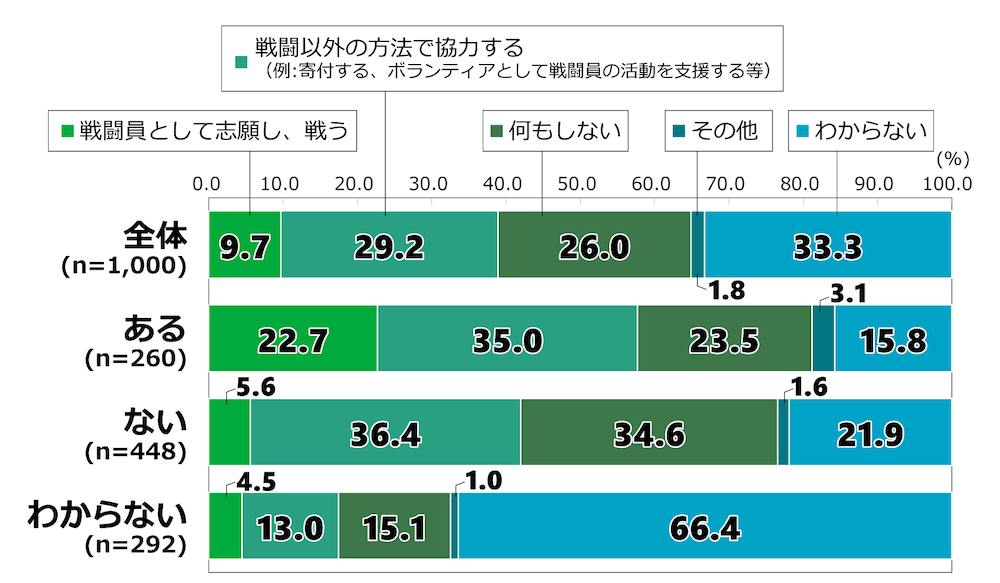

日本と外国との間で戦争・武力衝突などが生じた時の自分自身の行動に関する質問でも同様の傾向が見られました。注目すべきは「日本を敵国が攻撃し、自分には直接関係のない日本国民に危害が及ぶ可能性がある」といった他人事と言ってもよい条件設定でも、インビーな若者は「戦闘員として志願し戦う」と回答した割合が多かったのです。

質問:日本と外国との間で戦争・武力衝突などにより以下のような事態が生じた時、あなたはどのように行動しますか。それぞれの項目について1つずつ選んでください。(選択式/単一)

【日本を敵国が攻撃し、自分には直接関係のない日本国民に危害が及ぶ可能性がある】

※米軍近くの居住経験有無(表側)別に分析

※自衛隊近くの居住経験有無(表側)別に分析

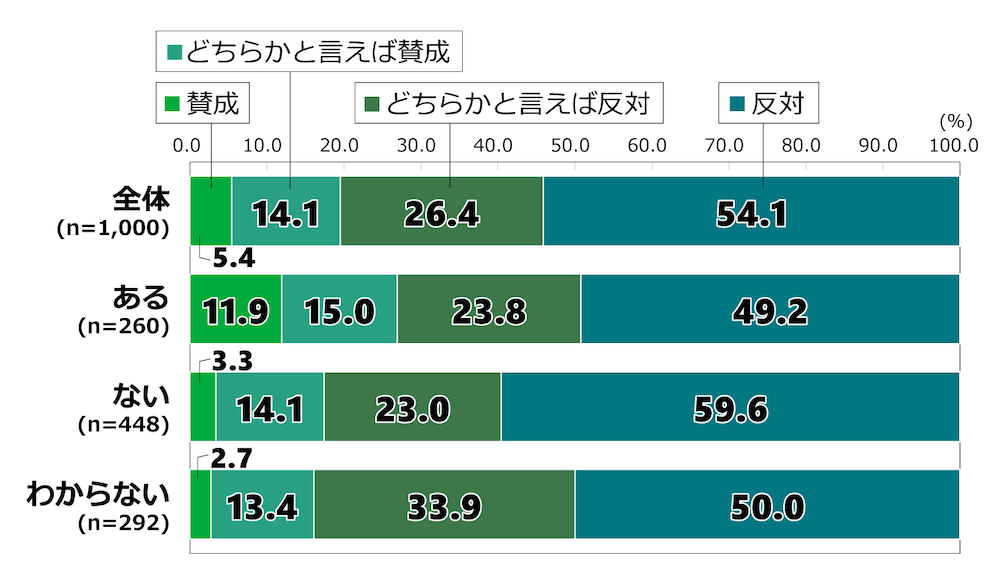

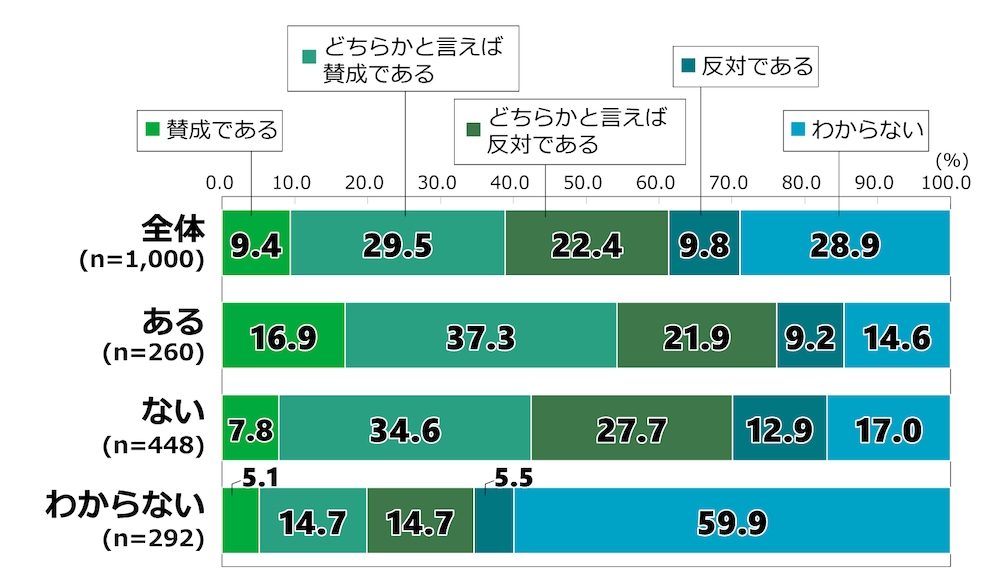

インビーな若者は防衛関連諸経費の増額方針にも賛成する割合が多いです。

質問:政府は防衛関連経費をこれまでよりも増額し、2023~27年度の防衛関連経費の総額を43兆円とする方針です。あなたは防衛関連経費を増やす政府のこの方針について、どのように考えますか。(選択式/単一))

※自衛隊近くの居住経験有無(表側)別に分析

つまり、NIMBY(ニンビー)であることには違いない米軍や自衛隊の基地ですが、IMBY(インビー)になると安全保障や防衛への感度が高くなり肯定的な若者が増える現象が見られます。

このような現象について、若者の意識と安全保障の関係を調査されており、今回の日本財団18歳意識調査の設計にご助言をいただいた早稲田大学教育・総合科学学術院の野上(のがみ)先生にお話を聞きました。

野上先生インタビュー

「ボランティアには肯定派が多い」

野上元さん(以下、敬称略):今回の日本財団18歳意識調査の「ボランティアの参加有無と国家安全保障の関心との相関」を興味深く読んだ。ボランティアに参加しているような若者の方が、米軍や自衛隊に対してより肯定的という結果がきれいに出ている。ここでいう「ボランティアへの参加」は、知識を持っているだけではなく社会に自分から関わっていこうという動的な関心を意味する。知識を前提として関心が生まれるということもあるが、ボランティアは関心から始まる気がする。国家安全保障についてバランスの良い議論には、社会への関心が不可欠だと思う。

ただ、ボランティアに関心を持つ「から」米軍・自衛隊に肯定的だと捉えてしまうとちょっと違っていて、この二つは因果関係ではなく、「社会への関心の高さ」という共通の親から生まれたきょうだいのようなものだということだ。

とはいえ、ボランティアという言葉は、元々は志願兵・義勇兵を意味するので、もしこの調査が国際的な国家安全保障の意識調査であればこの結果はその文脈で読まれるだろう。他人の困窮や苦境に敏感に反応する人々。しかし、日本では意味が違うはずであり、ボランティアに関心があるのであれば戦争に行けという主張が極論であることは言うまでもない。

「知識が肯定派の若者を増やす」

野上:「米軍や自衛隊に肯定的な若者の中には知識・関心がある人が多い」と言える。知識・関心があるから肯定的とは限らず、知識・関心ゆえに否定的になる人もいるわけだが、知識・関心がある若者の半分が否定的だとしても、残りの半分が肯定に回れば全体の数字の傾向のなかでは肯定派が表れてくる。このことは、京都大学の吉田純教授の調査でも私自身の調査でも同じような結果が出ている。

例えば、2022年2月のロシアによるウクライナへの侵攻の前に、国境の緊張状態が2021年末から起こっていたことについて、侵攻直前の私の調査(「わからない(DK)という無責任、それとも希望?」『思想』 (1177号)p5-16 2022年5月)では、その時点でロシア/ウクライナに軍事的緊張状態があるという知識を持っていた若者は、そうでない若者に比べて、軍隊の存在や戦うことに対する肯定的な態度が出ていた。つまり、平和を守るために必要な要素としての軍隊の存在について、社会情勢に知識を持つ若者の一部が肯定していた、と私は考えている。反対に、「戦争を絶対に拒否する」と答えている若者の多くは、ウクライナが緊張状態にあることをほとんど知らなかった。

この調査結果は示唆的だ。この結果を踏まえると、日本財団18歳意識調査の、米軍や自衛隊基地が国家安全保障への知識・関心を高め、肯定派を増やすという結果は次のように理解できるのではないか。つまり、基地が自分の住む自治体や近くの自治体にあると基地を自分事として考えることが多くなり、関心や知識が増し、それをきっかけに米軍や自衛隊の存在に肯定的な人が増えてくる。もちろん、関心や知識によって否定的になる人もいるだろう。反対に、基地がない地域で自分事として考えるきっかけがない場合には否定派が多数のまま、という結果となる。これらを合わせて全体をみれば、基地の存在による関心が肯定を一程度増やすことになる、ということだ。

私の調査からもいえるが、戦後平和主義が今の日本の地盤だと言われてきたが、実は国家安全保障への知識・関心がない環境の上に今の日本の平和主義は成り立っている。もし、そうだとすると危うい状況と言え、平和や国家安全保障に対する知識提供・関心喚起のあり方を改めて考えないといけないだろう。世界的には「軍隊は戦争を防ぐ(平和を守る)ために存在する」という見方が一般的だ。戦争など誰もやりたくないが、平和を守るためには、やりたくないことを誰かがやる必要が出てくるかもしれないという議論は必要だろう。

「自分事化が議論の質を上げる」

野上:私の調査でも日本財団18歳意識調査でも、若者に聞いている以上、かなり自分事化した回答が得られているのではないかと思う。基地があることによって知識が増える、知識が増えると基地もやむなしという人が増える。そうした人たちの問題意識は、基地があることそのものよりも、それが何故自分の地域にあるのか、という負担の不平等感の方だろう。NIMBYと同じ構造だと思う。自分の家の前に原発があるのは誰もが嫌なこと、徴兵制を進んで受け入れる人もいないはずだ。

だからこそ、今回の調査のように自分事になりうる若い層にこそ考え方を聞くべきで、高齢者が自分は兵役に行くことはなく安全な場所にいるのに「戦わない若者はけしからん」と言うのは非道徳的だ。そうではなく、若者が納得して議論できるように、関心によって求められる知識を提供し、一つの選択肢に誘導するのではなく、かれら自身の利害をめぐる論点を整理してあげるのが求められていることではないだろうか。LGBTで言えば「LGBTの人がかわいそうだから優しくしてあげよう」というレベルの話から、一緒にトイレやお風呂に入ることには慣れきれないけどどうしたら共生できるだろうといった自分に近い話になって、議論の段階が一つ前に進んだと思う。そこで試されるのは公共的な議論。みんなの利害に関わってきていて、自分事として捉えて議論している状態になると良い。

一方、私の調査で注目したのは、政治でいうところの無党派層のように、状況によって戦うと回答したり戦わないと回答したり、「わからない」と回答したりして、その時々で回答が変わる若者がいることである。こうした人は一見知識が少ない人に映るが、この中には、知識があって揺れ動いているので「わからない」と回答する人も含まれている。アンケート調査では、自分の人生上の出来事や社会の出来事によっても変動する若者の意見を、一瞬だけ切り取って見ることになる。そのスナップショットを「●●パーセントの人が肯定的である」と言ってしまうことが適切なのだろうか。倫理に根ざし論理が成り立たなければ、そもそも単純な多数決で決めていい問題でもない。とすれば、調査と分析に求められているのは、社会情勢によって回答者の意見や回答の傾向が変わる様を時系列的に精査してゆくことだろう。

「『進撃の巨人』が若者の意識に与えた影響」

野上:ところで、「進撃の巨人」という作品がある。私の調査や日本財団18歳意識調査の回答者はまさにこの作品を読んで育った世代にみえる。主人公たちは壁に頼って生きている。これが日本。壁が壊される前の憲兵団は壁に守られているから大丈夫、と思っていた。その壁が米軍。外から来た巨人にある日突然、壁を壊されることによってみんな震え上がる。そして、若い調査兵団は、自分事として戦う理由がはっきりしていて、危険と言われる壁の外に出て戦うこともいとわない。が、守ってあげているはずの国民からは理解されず、逆に絶対に悪だったはずの「敵」の輪郭もぼやけてゆく、というストーリーが用意されている。戦争ものとしては今までの作品と少し異なる感じがする。

また、この作品では、先祖の国家間のいさかいの歴史を子どもたちは知らず、自分たちがなぜ憎まれるのかわからずに戸惑うシーンもある。まさに今の日本と韓国や中国のようだ。当時を知るものは世を去ってゆき、自分たちの先祖のしたことは忘れ、他方で「日本が過去にしでかしたことを忘れないぞ」と言っている隣国がいくつかあって、日本が今アジアの隣国の憎しみに囲まれているメタファーにも見える。加害を忘れることで成り立ってきた平和主義のナショナリズムと、被害を忘れないことで成り立ってきた反日のナショナリズム。

この読者である若者には、この作品が安全保障に対する意識を変えたのだろうかを聞いてみたいところだし、作者には日本の国家安全保障の観点からこの作品の状況設定をどういうものとして考え、作品を通して何をどのように伝えようとしていたかを聞いてみたいところだ。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。