未来のために何ができる?が見つかるメディア

世界中で深刻な自然災害が頻発。史上最も暑い2023年の異常気象は、地球温暖化が原因?

- WMOでは2023年の世界の平均気温が観測史上最も高かったと発表。世界中で異常気象を観測

- 地球温暖化によって自然災害が頻発し甚大化。今後もさらなる被害の拡大が予想される

- 一人一人が暮らし方を見つめ直し行動に移すことが、地球温暖化の抑制につながる

執筆:日本財団ジャーナル編集部

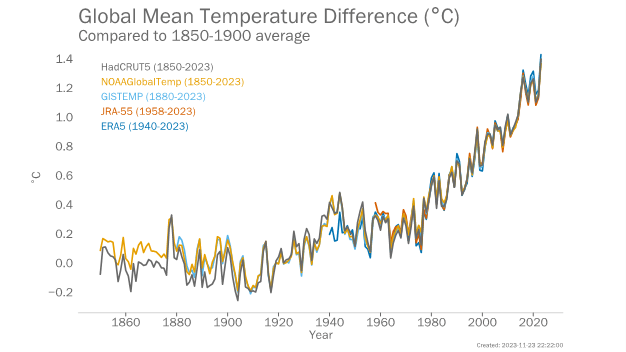

気象庁は2023年の天候について、 日本の年平均気温および日本近海の平均海面水温は、いずれも統計開始以来、最も高い値になったと発表(※1)。また、WMO(世界気象機関)でも、2023年の世界の平均気温が観測史上最も高かったと発表(※2)し注目を集めました。

2023年は世界各地で異常高温が発生したほか、熱波(※1)や干ばつ(※2)、大規模な洪水、山火事などが多発。その影響を受けて農作物の不作が深刻化し、食料価格が高騰したことも記憶に新しいでしょう。

- ※ 1.広い範囲に4~5日またはそれ以上にわたって、その地域の平均的な気温に比べて著しく高温な空気が覆う現象

- ※ 2.長い間、雨が降らないなどの理由で土壌が乾ききってしまい、農作物が育たない状況

この記事では、2023年に世界で起きた気象災害を振り返ると共に、その原因とされる地球温暖化を抑えるために今日からできることについて触れたいと思います。

2023年に世界各地で見られた大規模な自然災害

2023年は世界各国で平均気温記録が更新され、世界的に観測史上最も暑い1年に。各地では異常高温が発生したほか、さまざまな異常気象、自然災害による被害が報じられました。

「異常気象」とは、気象庁では「ある場所(地域)・ある時期(週、月、季節)において30年に1回以下で発生する現象」と定義しています。ここには大雨や暴風などの激しい数時間の気象から、長期間にわたる干ばつ、極端な冷夏・暖冬も含まれます。

2023年に日本と世界で起きた異常気象の中でも、特に被害が大きかったケース(※)をまとめました。

日本

日本では6月2~3日に西日本から東日本の太平洋側で発生した大雨をはじめ、全国各地で記録的な大雨が観測されました。6月1日~7月31日までの間に発生した大雨による被害は、人的被害93名、住家被害2万5,262件(※)に上ります。

アフリカ

リビアでは9月に発生したメディケーン(地中海熱帯低気圧)「ダニエル」による大雨の影響で1万2,350人が命を落としました。北東部の都市ベニナでは9月の月降水量が平年比963パーセントを記録しました。

また、ソマリア、カメルーン、マダガスカル、マラウイなどでも大雨や洪水、サイクロンなどによる大きな被害が報告されています。

カナダ、アメリカ合衆国(ハワイ)

カナダでは各地で平年と比べて2.4~8.0度高い月平均気温を観測。カナダ省森林火災センターによると、2023年に発生した森林火災により約18.5万平方キロメートルが焼失し、1983年以降で最大の焼失面積になったと報じられています。

また、ハワイ・マウイ島では8月8日~11日までに大規模な山火事が発生し、120人以上の死亡が確認されました。

ブラジル

アマゾン川の流域では観測史上最悪の干ばつに見舞われ、河川が干上がったことで魚が大量死したほか、川幅が1年で約半分になったとの報告(※)が。漁業や水運、観光業などで生計を立てる60万人以上に深刻な影響を及ぼしています。

異常気象は食糧問題とも密接に関連しており、農作物の収穫量や品質の低下をはじめ、畜産業や水産業にも深刻な影響を及ぼしています。

日本では記録的な猛暑により、コメをはじめトマトやダイコン、ネギなどの野菜類、リンゴやミカン、ブドウなど果実類も大打撃を受けました。また、海外でも途上国を中心に干ばつや洪水による食料危機の問題が深刻化しています。

深刻化する地球温暖化の影響。今後さらなる被害拡大が予想される

なぜ、これほどまでに世界各地で異常気象が広がっているのでしょうか。

背景には数年に一度発生するエルニーニョやラニーニャなどの気候変動現象に加えて、「地球温暖化」による気候変動が大きく関わっていると考えられています。

気象情報などでよく耳にする「エルニーニョ現象」とは、南米ペルー沖から太平洋赤道海域の日付変更線付近にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年ほど継続する現象。一方で、「ラニーニャ現象」は同海域で海面水温が平年より低い状態が半年以上続く現象を指し、いずれも地球上のさまざまな地域に異常気象を引き起こすといわれています。

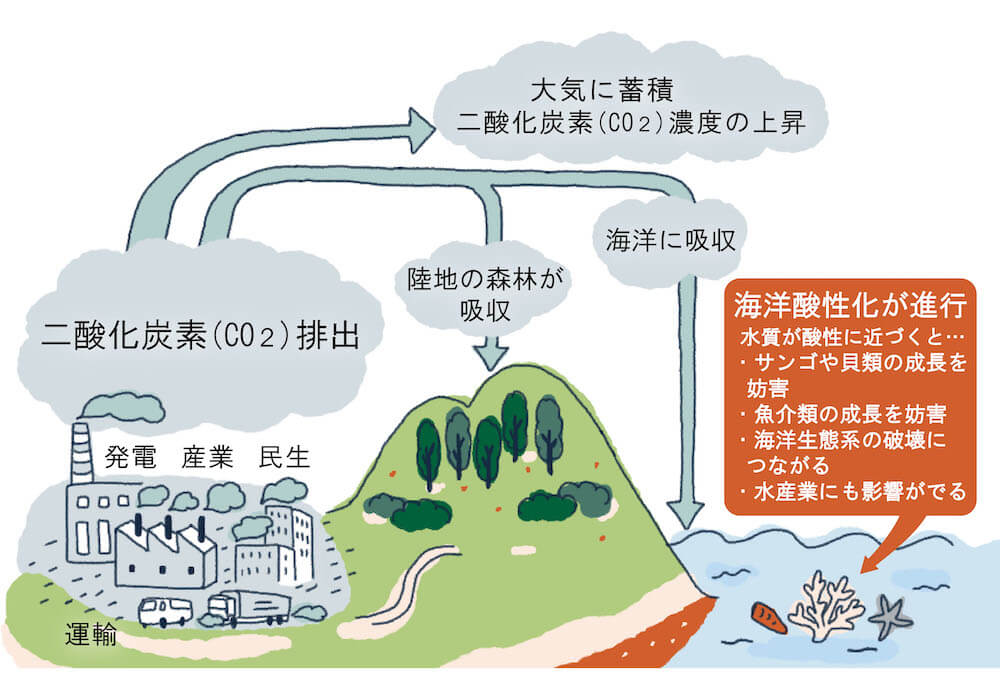

そして、もう一つの大きな要因である「地球温暖化」のメカニズムを改めておさらいしましょう。

地球の表面はもともと窒素や酸素、二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」を含む大気に覆われていることで、気温が一定に保たれていました。

しかし、18世紀の産業革命以降、人間が石炭や石油などの化石燃料を大量に燃やしてエネルギーを得るようになり、大気中に排出される「温室効果ガス」が急増。地球の温度がうまく調節できなくなってしまったため、地球温暖化が起こると考えられてきました。

2021年に世界の科学者でつくる国連のIPCC(※)が公表した報告書(外部リンク/PDF)では、初めて地球温暖化の原因が人間活動の影響によるものと断定。「人間の影響は、少なくとも過去2000年間に前例のない速度で、気候を温暖化させてきた」と述べています。

- ※ WMO(世界気象機関)及びUNEP(国連環境計画)によって1988年に設立された、国際的な専門家でつくる政府間組織。気候変動や地球温暖化についての科学的な研究の収集、整理などを行う

また、報告書によると地球温暖化が進むほど熱波や大雨、干ばつ、熱帯低気圧といった「極端現象」の頻度や強さが世界各地で増すと指摘されており、改めて世界に向けて気候変動への対策は急務であると発信しました。

- ※ こちらの記事も参考に:2022年に世界で起きた異常気象を振り返る。原因は地球温暖化?私たちの暮らしにある?(別タブで開く)

2023年から2024年にかけての冬は、エルニーニョの中でも特に規模の大きな“スーパーエルニーニョ現象”の影響で、沖縄では1月に最高気温が25度を超える夏日を観測するなど記録的な暖冬となりました。

異常気象と気候変動の因果関係を分析する ワールド・ウェザー・アトリビューション(WWA)は、2024年はさらに気温が高くなると予測(※)しており、世界各地で自然災害の頻発化や多様化、激甚化が懸念されています。

このまま何もしなければ、大規模な自然災害だけでなく、気温上昇や干ばつによる食料・水資源不足、水産・農業の生産減少、生態系への影響、感染症の増加など、環境の変化によって居住地を追われる「気候難民」が激増するとも予測されており、世界全体での早急な対策が求められています。

地球温暖化対策の鍵を握る「緩和」と「適応」

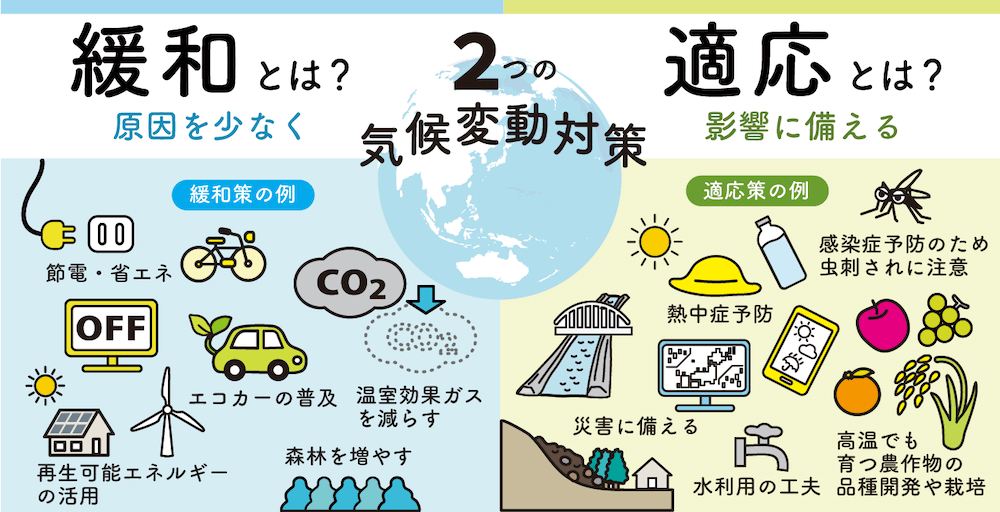

地球温暖化を抑制するためには、大きく分けて、原因となる温室効果ガスの排出量を減らす「緩和」策と、すでに生じている、あるいは将来予測される被害を回避・軽減させる「適応」策の2つがあります。

緩和策

再生可能エネルギーの普及、エネルギーの効率化による温室効果ガスの削減、森林や海洋による温室効果ガスの吸収量を増やすなどの取り組みが挙げられます。

適応策

地域の気候、土地の特性や気候変動の影響に応じて適切に行うことが求められます。具体的には、洪水や津波に備えて海岸線の防潮堤を建設する、水資源の管理をする、高温や干ばつに強い農作物の品種改良をする、ハザードマップの整備など災害時の避難計画を策定するなどの取り組みが含まれます。

残念ながら、できうる限りの「緩和」を行っても温暖化の進行を完全に食い止めることは難しく、被害を最小限に抑えるためにも、国や自治体、企業、そして一人一人が長期的に「適応」策に取り組むことが不可欠です。

国連では、地球温暖化を止めるために私たちが今日からでもできる行動として、次の10の行動(外部リンク/PDF)を示しています。

- 家庭で節電する

- 徒歩や自転車で移動する、または公共交通機関を利用する

- 肉や乳製品を減らして野菜をもっと多く食べる

- 長距離の移動手段を考える

- 廃棄食品を減らす

- リデュース、リユース、リペア、リサイクルを活用する

- 家庭のエネルギー源を再生可能エネルギーに替える

- 電気自動車に乗り換える

- 環境に配慮した製品を選ぶ

- 声を上げる

何気ない日々の暮らしをわずかに変えることが、温室効果ガスの排出量を減らし、地球温暖化の進行を抑えることにつながります。私たちの地球を次の世代に受け継ぐために、今できることから始めてみませんか。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。