未来のために何ができる?が見つかるメディア

広がりつつある無痛分娩という選択肢。正しい知識を医療者に伝える『飛ぶ無痛Café』に無痛分娩の基礎知識を聞いた

- 麻酔によって出産時の痛みを和らげる「無痛分娩」。日本での実施率は13.8パーセント

- 急速に広がりつつある無痛分娩。「飛ぶ無痛Café」は助産師や助産学生に正しい知識を伝えるべく活動している

- 女性が自分に合った出産方法を選択できる環境を整え、社会全体でその選択肢を尊重する風潮を育むことが重要

取材:日本財団ジャーナル編集部

2025年1月、東京都は麻酔を使って陣痛の痛みを和らげる「無痛分娩」の費用助成制度を、2025年10月から始めると発表しました。無痛分娩への費用助成は都道府県で全国初とのこと。

フランスでの無痛分娩実施率は2021年時点で82.7パーセント(※1)。一方、日本の無痛分娩実施率は2023年度のデータとなりますが、全体の13.8パーセントにとどまっています。(※2)

日本においては徐々に実施率が上がってきているものの、そこまで高くないというのが現状です。

無痛分娩について「言葉は聞いたことあるけど、実態はよく知らない」という方も多いのではないでしょうか?

今回は、「無痛分娩」について長年研究を重ね、その正しい知識を助産師や助産学生に伝えている「飛ぶ無痛Café」(外部リンク)の運営メンバーの一人、神奈川県立保健福祉大学准教授、助産師の田辺けい子(たなべ・けいこ)さんに、日本における「無痛分娩」の実情についてお話しを伺いました。

「無痛分娩」を選択できるということは、自分の体について自ら決定できるということ

――まず、「無痛分娩」とはどんなものなのかを教えてください。

田辺さん(以下、敬称略):出産の際には陣痛があり、その痛みの強さや感じ方は人それぞれですが、一般的に強い痛みを伴います。痛みを軽減する方法はいくつかあり、その中の1つに麻酔を使用する方法があります。この麻酔を用いた方法を「無痛分娩」といいます。

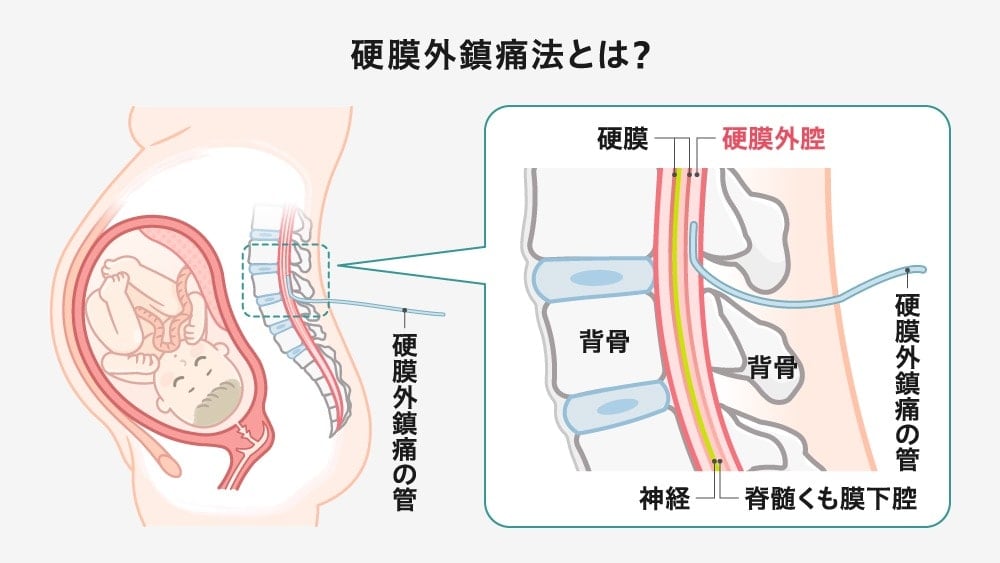

具体的には「硬膜外鎮痛法」と呼ばれる方法が一般的で、背中の硬膜外腔(こうまくがいくう)に麻酔薬を注入することで、下半身の痛みを和らげながら出産を進めます。

田辺:現在の日本では、無痛分娩を選択した場合、一般的に計画分娩となることが多いのが特徴です。麻酔を担当する医師が常駐できる体制を整えられる施設が少なく、安全性の確保が難しい状況にあるためです。そのため、医療スタッフの体制が整っている日程を選び、陣痛を誘発して出産を行います。

実は、無痛分娩の歴史は意外と古く、日本でも大正時代にはすでに行われていました。『みだれ髪』で知られる歌人・与謝野晶子は、大正5年(1916年)に五男を出産した際に麻酔薬を使用したことを自身の文章に記しています。

――大正時代からあるのですね。それは意外でした。田辺さんたちが主宰する「飛ぶ無痛Café」は、どのような活動をされているのでしょうか。

田辺:よく「『無痛分娩』を普及させるため」と誤解されるのですが、私たちの活動の主眼はそこにはなく「無痛分娩を望む全ての女性たちが安心して無痛分娩を選択し、出産できる社会をつくりたい」という思いで活動をしています。

田辺:「無痛分娩」をもう少し私の言葉で説明させていただくと、これは単に出産時の痛みを軽減する方法にとどまらず、女性の生き方や自己表現の一環でもあると考えています。

女性にとって「子どもを産む」ということは、自分の体に大きな変化が起こるということです。そのため、自分の体のことは自分で決められるべきだと思います。

「自分自身の力だけで産みたい」「医療の力を借りて産みたい」「子どもの誕生の瞬間を夫と共に迎えたい」など、出産にはさまざまな選択肢があっていいはずです。その中の1つとして、医療の力を借りて出産の痛みを軽減する「無痛分娩」という方法があるというのが、私の考え方です。

しかし、日本では「無痛分娩」が選択肢の1つとして定着しているとは言い難いのが現状です。実施している病院自体が少ないことに加え、女性が無痛分娩を選ぼうとしても、「女性(母親)ならば出産の痛みに耐えられる」「薬を使って出産の痛みを取るのはよくない」といったような、社会全体がうっすらと共有する価値観によって、家族からの反対に遭うケースもあります。

無痛分娩を選択しなくてもいい。ですが、選択肢の1つとして無痛分娩はあっていい。無痛分娩が認知され、同時に、医療者の知識や技術が向上することで、より安全性が高まり、その結果として、誰もが安心して、そして、自由に選べる社会になってほしい。このような思いで「飛ぶ無痛Café」の活動を行っています。

――なぜ発信の対象は、助産師や助産師学生なのですか。

田辺:それは、社会的な要請が高まっているにもかかわらず、「無痛分娩」に関する助産師の教育体制は整っておらず、現場の助産師たちの多くが困っているという現状があるからです。

例えば、「無痛分娩」における麻酔技術は年々進化しています。20年ほど前までは、強い麻酔薬を使用する方法が一般的でした。しかし、この方法では麻酔が一気に強く効くため、産婦が赤ちゃんを産み出す際に必要な「いきむ」動作ができなかったり、帝王切開率が高くなったりすることがありました。

こうした背景から、多くの助産師が無痛分娩に対して良いイメージを持てずにいます。

しかし現在では、薄い麻酔薬を少しずつ投与する「少量分割投与」という方法が主流となり、産婦自身の力で赤ちゃんを産むことが可能になりました。また、帝王切開率も自然分娩と比べて大きな差がないことが明らかになっています。

医療の進歩や時代の変化と共にアップデートされている無痛分娩について、もっと知ってほしい。そして、現場で活躍する助産師に「安心で安全、さらには幸せな出産の選択肢の1つ」として無痛分娩を理解してもらいたいと考えています。

かつてはお腹を痛めて出産することが、女性にとっての存在意義の確保につながっていた?

――フランスなどと比べて、日本で「無痛分娩」の実施数が少ない理由はなんでしょうか。

田辺:分娩の集約化が進んでいる欧米とは異なり、日本は一次施設、いわゆるクリニック・診療所で分娩が取り扱われることが多く、医療のマンパワーが分散しやすい状態にあります。マンパワーが不足した状態では安全な無痛分娩を提供できない。従って、「無痛分娩は扱わない」クリニック・診療所が多くなり、結果として実施数が少なくなるということです。

しかし、それだけでなく、複数の要因が複合的に影響していると考えられます。私の研究では、医療提供者と女性の双方に「無痛分娩」に対する消極的な姿勢があったことが明らかになっています。

まず、医療提供者の視点から見ると、新しい医療技術の習得にはリスクが伴います。そして、麻酔科医にとっては、「一般的な手術の麻酔で手一杯なのに、出産時の痛みを取るためだけの麻酔にまで手が回らない」、産科医にとっては「痛みを取らなくても子どもは生まれるのだからわざわざ手をかけなくても良い」という意識があったようです。少なくとも1990年代頃までは、こうした考えを持つ医師が多かったと感じています。

――女性側も望んでいなかったのですか。

田辺:以前は「無痛分娩」の認知度自体が低く、知らなかったために選択する機会がなかったという背景もあります。

さらに、歴史的な観点から見ると、日本はイエ制度や家父長制の影響が強く、「個」としての選択が制限されていました。1990年代頃までの女性にとって、「痛みに耐えて子どもを産むこと」は、自分の存在意義を確立し、家族に対する貢献を示すための手段の1つだったのではないか、と私は考えています。

近年、「無痛分娩」が選択肢として認知されるようになった背景には、女性がソトで働き経済力を持ったことと無関係ではないでしょう。女性がようやく「個」としての選択を主張し、発揮できるようになった、その先に「無痛分娩」という産み方があったともいえます。

――「無痛分娩」の実施率が高い諸外国では、どのように「無痛分娩」が広まったのでしょうか。

田辺:私は「無痛分娩」の実施率が高いフランスを調査対象に研究しています。

フランスでは、1994年に保健大臣であったシモーヌ・ヴェイユが「分娩時における硬膜外麻酔はぜいたく品ではない。それは、望む全ての女性が持つべき権利である」と演説したことが、大きな契機となりました。

また、日本の産院は小規模な診療所・クリニックが多いのに対し、フランスでは分娩を扱う施設のほとんどが公立病院です。このため、政府の主導によって無痛分娩の普及が進んだことも、大きな要因だと考えられます。

――日本でも徐々に、「無痛分娩」を求める流れは起きているのでしょうか。

田辺:2000年代頃から、そのような変化が見られるようになりました。女性の変化は先ほどお話しした通りですが、出産方法の選択肢が広がる中で、医師の意識も変わりつつあります。「安全な『無痛分娩』の実現は、自分たちの責務である」と考え、積極的に取り組む麻酔科医が増えてきました。

――実施率が上がっているということですが、「無痛分娩」のリスクも気になります。田辺さんはどのように捉えていますか。

田辺:そもそも、出産にも医療行為にも、必ずリスクは伴います。従って、医療行為を伴う「無痛分娩」にもリスクがあるのは事実です。

生じうるリスクを認識し、2018年に厚労省から「『無痛分娩』の安全な提供体制の構築に関する提言」(外部リンク/PDF)が出されています。この中には、医療スタッフの配置や教育・訓練の実施状況、緊急時の対応の準備、医療器材の整備などを記した自主点検表が含まれており、それぞれの病院で実践されるようになりました。

例えば、麻酔後のリスクとして最も早く現れるのは低血圧です。そのため、現在では以下のような対策が実施されています。

- 血圧計を装着し、出産中の血圧を継続的に監視する

- 麻酔投与後の最初の30分は、必ず医療スタッフがそばにいて血圧測定を行う

- 母体と胎児の健康状態を継続的に観察する

このように、安全性を高める体制が整いつつあります。

JALA(無痛分娩関係学会団体連絡協議会)(外部リンク)の公式サイトでは、無痛分娩実施施設の一覧や実施基準などが確認できます。無痛分娩を選択肢に考えている方は、一度ご覧になるとよいでしょう。

――「無痛分娩」のメリットとして、産後の体の回復が早いという情報をよく見かけるのですが、それは本当なのですか。

田辺:それは誤解です。確かに、陣痛の痛みに長時間耐えることは大きな負担になるため、痛みが軽減されることで体力の消耗が抑えられ、結果的に少し楽に感じることはあるかもしれません。

しかし、妊娠期間の10カ月間で女性の体は大きく変化します。体内で一人の人間を育てるというのは、想像以上に大きな影響を体に与えます。

さらに、出産では、陣痛が始まってから10数時間の間に、閉じていた子宮口が10センチメートル開き、3キログラム近い赤ちゃんを体の外へ産み出します。この過程で体にかかる負担は非常に大きく、無痛分娩であっても自然分娩と変わるものではありません。

そのため、「無痛分娩だから回復が早い」「すぐに職場復帰や家事ができる」という考えは正しくありません。産後の回復には個人差があり、どのような出産方法であっても、体には十分な休養が必要だということを、出産する女性たちだけでなく、家族や周囲の人たちにも理解してほしいです。

幸せな出産を追求したとき、選択肢の1つに「無痛分娩」があっていい

――安心、安全な「無痛分娩」が選択できる社会にするために、必要なのはどんなことでしょうか。

田辺:「無痛分娩」が選択できる社会とは、「産む人にとって最も幸せな出産を選べる社会」だと思います。

「女性の権利だから認めるべき!」という強い主張ではなく、一人一人が自分の幸せを追求し、それに合った出産方法を選択できることが理想です。そのためには、個人や夫婦、家族が「何が自分たちにとって幸せか」を考え、向き合うことが大切だと考えます。

また、先述の通り、日本の「無痛分娩」は、麻酔担当医が24時間常駐していない病院が多いため、計画分娩になるケースが一般的です。この体制の影響で、産婦が「今、麻酔を入れてほしい」と思っても、そのタイミングを自由に選べず、結果的に強い痛みを経験したまま出産を終えることもあるなど、周産期の医療体制としての課題もまだまだ多く残っています。

それでも、医療従事者たちは日々、医療体制の整備や最新知識の習得に努め、より安全で満足度の高い無痛分娩を提供できるよう努力しています。

こうした取り組みが進むことで、出産がより安心できるものになり、親子や家族、さらには社会全体の幸福にもつながると期待しています。

編集後記

とあるラジオで「無痛分娩」を選択し、笑いながら出産したという話を聞き、「無痛分娩」のことが気になっていたため、取材を申し込みました。

田辺さんは、日本には出産方法によるヒエラルキーのようなものが存在すると述べ、この10年ほどでずいぶんと薄れてきてはいるものの、「痛みがある自然分娩>帝王切開>無痛分娩」という価値観が、完全には払拭されていないと指摘していました。

確かに「帝王切開より自然分娩のほうがいい」といった感覚は、多くの女性がこれまで見聞きしてきたものだと思います。

しかし、フランスの無痛分娩率を見ると、そのようなヒエラルキーは日本特有の価値観でしかなく、出産方法による優劣が問われない社会のあり方を示していると思いました。

そのことも多くの人に知ってもらい、「無痛分娩」を含む多様な出産方法の選択肢が、全ての女性たちに開かれた社会の実現が望まれます。

〈プロフィール〉

田辺けい子(たなべ・けいこ)

神奈川県立保健福祉大学准教授(リプロダクティブ・ヘルスケア/助産学領域)、助産師。東京大学医学部附属助産婦学校を卒業後、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育病院、草加市立病院に勤務。2006年お茶の水女子大学大学院人間文化研究科開発・ジェンダー論コース博士前期課程修了、修士(人文科学)、2013年北里大学大学院看護学研究科博士後期課程修了、博士(看護学)。神奈川県立保健福祉大学講師を経て、2018年より現職。専門は助産学、医療人類学。

飛ぶ無痛Café 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。