未来のために何ができる?が見つかるメディア

「介護ロボット」が普及すれば、介護される人もする人も安心して暮らせる社会につながるの?

執筆:日本財団ジャーナル編集部

※この記事は2025年2月28日に公開した記事を再編集しています

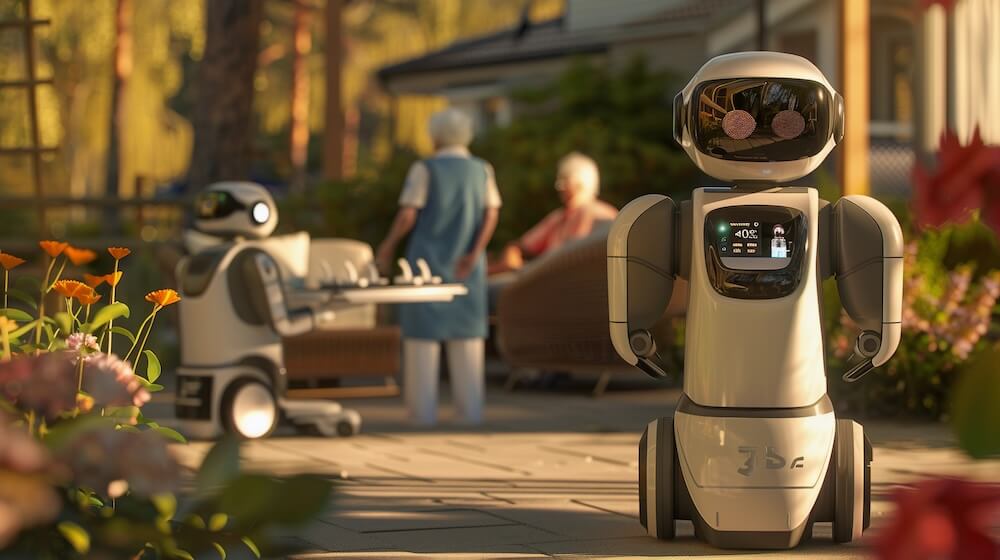

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、近年注目を集めている「介護ロボット」について取り上げます。

将来、加齢や病気で食事や入浴、排せつといった日常的な行為ができなくなったとき、みなさんは誰に力を借りたいと思いますか? また、両親や身近な友だちに介護が必要になったとき、自分にどんなサポートができると思いますか?

超高齢化が進む日本では、親の介護や、自分の将来に不安や悩みを抱える人が増えています。その解決策として注目されているのが「介護ロボット」です。政府も2025年4月から「介護ロボット」を積極的に活用する方針を打ち出しています。

ロボットの活用で、介護はどう変わっていくのでしょうか?

この記事のPOINT!

- 高齢化が進み介護人材の不足が心配される中、ロボットの活用が期待されている

- 「介護ロボット」は、心身の機能が低下した高齢者や障害者の日常生活だけでなく、介護する人の負担を軽くしてくれる

- 普及が進まない「介護ロボット」。技術の発展はもちろん、私たちの意識を変えることがより安心して暮らせる社会につながる

「介護ロボット」ってなに?

「介護ロボット」とは、介護のために開発されたロボットのこと。少し専門的な説明になりますが、厚生労働省では「介護ロボット」のことを次のように定義しています。

「ロボット」とは、次の3つの要素技術を有する、知能化した機械システムのこと。

- 情報を感知する技術(センサー系)

- 判断する技術(知能・制御系)

- 動作する技術(駆動系)

ロボット技術が応用され、利用者ができるだけ自分の意思や力で生活するためのサポートや介護者の負担を軽くするのに役立つ介護機器を「介護ロボット」と呼んでいます

また、「介護ロボット」に期待される役割は、主に次の3点です。

- 心身機能が低下した高齢者の日常生活をサポートする

- 高齢者の機能を訓練する、機能低下を予防する

- 高齢者の介護をする人の負担を軽くする

すでに、いろいろな種類の「介護ロボット」が登場していますが、大きく分けると、次の2つに分けることができます。

- 高齢者施設で介護する人をサポートするタイプ

- 介護が必要な人の日常の活動(歩行や移動など)を助けるタイプ

なぜ「介護ロボット」が必要なの?

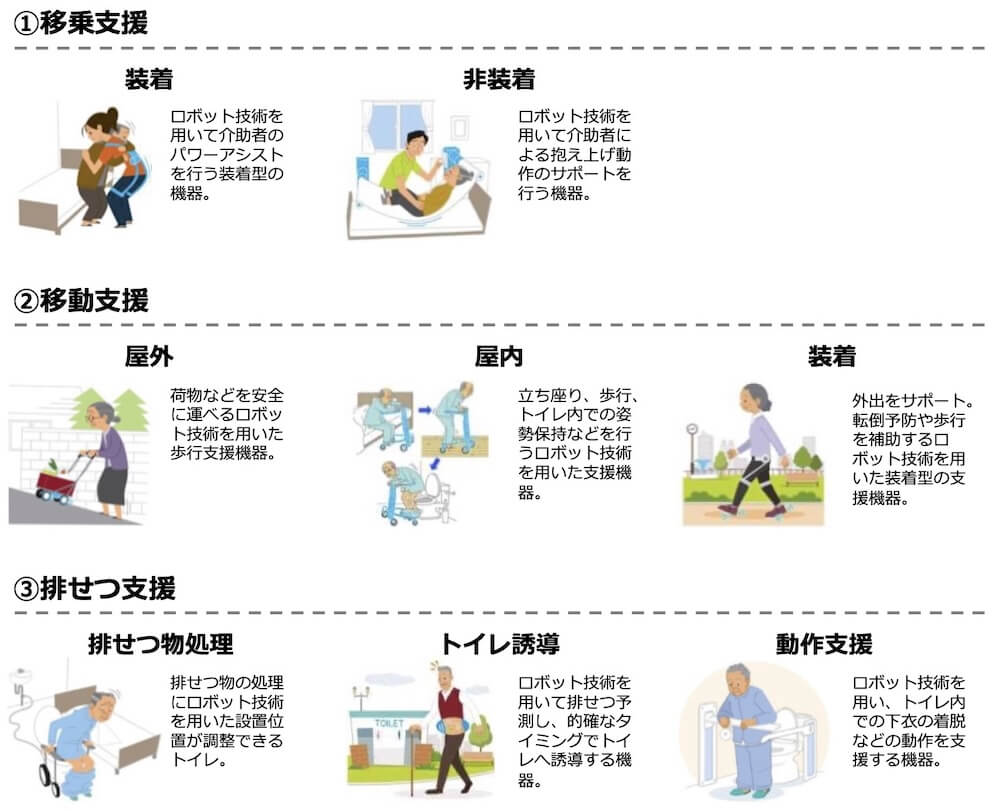

厚生労働省と経済産業省では、「高齢者の生活をより豊かにするということ」「介護者の負担を軽くするということ」、この両方を実現するため、「ロボット技術の介護利用における重点分野」を策定して「介護ロボット」の開発・導入を支援してきました。

この取り組みをさらに強化するべく、2025年4月からはこれまでの重点分野(6つの支援と13の項目)に新たに「機能訓練支援」「食事・栄養管理支援」「認知症生活支援・認知症ケア支援」の3つの支援を追加し、計9つの分野16の項目で「介護ロボット」の開発・導入を進めていくことを発表しました。

[国による「介護ロボット」開発・導入支援の重点分野]

2025年4月以降に次の3項目が追加されました。

では、ここにきて、国ぐるみで「介護ロボット」の開発・導入の取り組みが強化されたのは、なぜなのでしょうか?

背景にあるのは、介護する人が不足しているからです。日本では2025年に、約800万人いる全ての「団塊(だんかい)の世代」(1947~1949年生まれ)が後期高齢者(75歳以上)となります。これにより国民の5人に1人が後期高齢者となることから、介護分野での人材不足が深刻化することが心配されています。いわゆる2025年問題と呼ばれています。

そのような背景があり、「介護ロボット」は介護現場での人材不足を解消するための対策として期待されています。

関連記事:労働力不足、医療人材不足、社会保障費の増大——間近に迫る「2025年問題」とは?(別タブで開く)

「介護ロボット」はどのような場面で活躍するの?

政府による支援もあり、すでに日本でも多くの「介護ロボット」が開発され、現場で活躍しています。ここでは、実際の介護現場で使われている「介護ロボット」の事例を紹介しましょう。

●事例 1.車いすでの階段移動を低コストで実現! 「スカラモービル」

「スカラモービル」(外部リンク)はドイツで開発された電動階段昇降機で、高齢者や障害者を車いすに乗せたまま階段を昇り降りできます。

車いす自体に簡単に着脱でき、階段移動時の介護者の負担を大幅に減らすことができます。小型かつ軽量なので持ち運びしやすく、自宅や病院はもちろん外出先でも使用できます。

階段の形や素材を選ばずに設置できて、らせん階段を含め、ほぼ全てのタイプの階段で使用することができるため、設置工事が不要でエレベーターやリフトに比べて導入する費用を低く抑えられるのも大きなメリット。車いすタイプ、ラックタイプ、コンビタイプの3種類があり、利用する場面に応じて選ぶことができます。

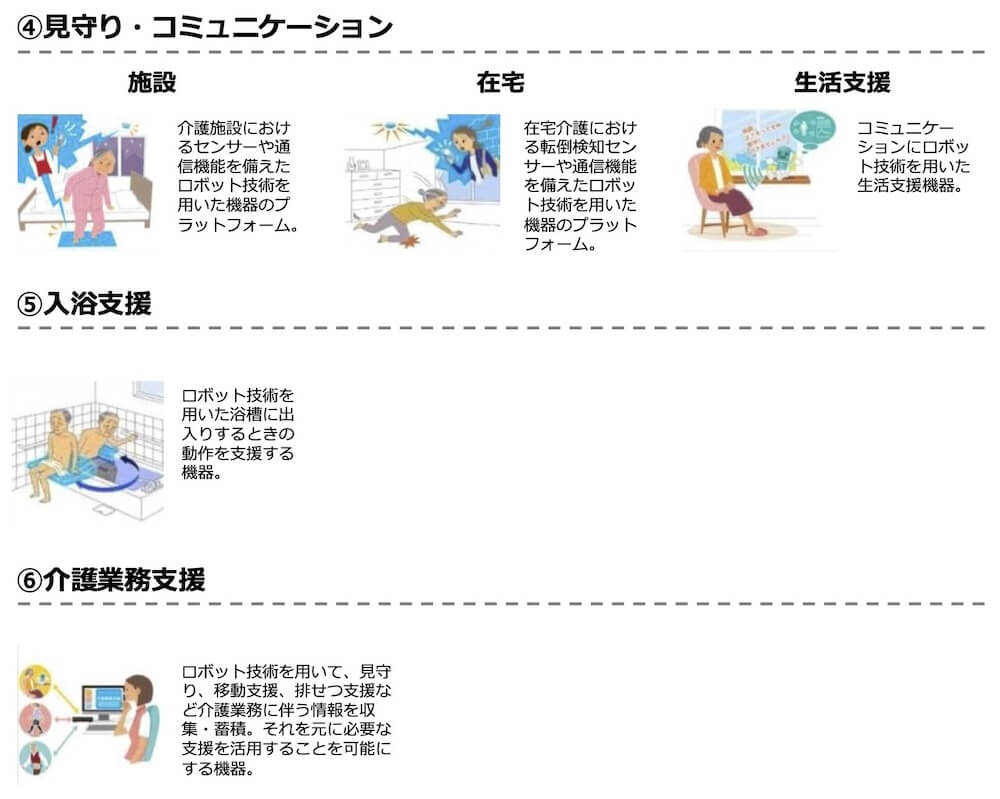

●事例2.楽しい会話や脳トレで認知症予防に貢献。介護用人型ロボット「 Pepper(ペッパー)」

「Pepper(ペッパー)」(外部リンク)は、表情と声から相手の感情を察知する「感情認識機能」が備わっている人型ロボットです。携帯電話の販売店やテレビCMで見たことがあるのではないでしょうか。AIが搭載された会話機能があり、豊富な話題と場を盛り上げる優れた会話力で高齢者や介護が必要な人の話し相手となってくれます。

「Pepper」は、常にネットワークに接続されているので、インターネット上のさまざまな情報に自らアクセスし、最新のニュースや天気予報などの情報を提供することもできます。

●事例3.映像と音声で歩行をサポートするリハビリロボット「Tree」

「Tree(ツリー)」(外部リンク)は病気やけが、加齢により歩行練習が必要になった人のための歩行リハビリテーション支援ツールで、杖と同じように手に持つだけで、手軽に歩行練習を始められます。

映像(視覚的刺激)と音声(聴覚的刺激)機能付きで、歩幅や歩行速度、音声のテンポなどの情報を入力すると、その情報に合わせて足の踏み出し位置を映像で示し、音声で「右」「左」などと声を掛けながら利用者の歩行をサポートします。

走行部が球体(ボール)で、全方位にスムーズに移動やターンが可能。持ち運びが楽で小回りが利くので、いつでもどこでも楽しく歩行練習を行うことができます。介助者は利用者の状況を見ながら無線リモコンで簡単にスタート、ストップ、速度調整などの操作ができるので、介助にかかる負担を軽減できます。

また、歩行練習の結果はデータとして記録ができ、介助者同士で共有できるので、歩行練習の再現性がアップします。

来るべき未来に備え、「介護ロボット」の普及を進めるには?

このように、大きな可能性を秘めた「介護ロボット」。最近はAIやIoTを活用した新しい機能も登場しており、介護人材不足の解消に大きな役割を果たすものと期待されています。

ですが、日本では「介護ロボット」の導入はまだ進んでいません。公益財団法人介護労働安定センターが実施した「令和5年度 介護労働実態調査」(外部リンク/PDF)によると、介護業務用のアプリが入ったタブレット端末やスマートフォン、見守りセンサーといったICT機器の導入は進んでいるものの、「移乗支援」や「入浴支援」といった「介護ロボット」の導入状況では「導入は検討していない」と回答した施設が半数以上。また「日常的に利用している」と回答した事業所は2パーセント台の低い水準になっています。

一方で、導入した施設では、例えば「昼間の業務負担の軽減」「夜間の業務負担の軽減」については、施設系(入所型)では50パーセント前後の事業所が「効果があった」「やや効果があった」と回答。もちろん導入効果の内容や事業所の種類によっても異なりますが、半数までとはいかなくても一定程度の効果を実感している人たちが多いようです。

このことからも介護者の負担軽減効果があるにもかかわらず、「介護ロボット」の導入がなかなか進んでいない現状が明らかになっています。

●効果があるのに普及が進まないのは、なぜ?

「介護ロボット」の普及が進んでいることで知られる福岡県北九州市では、令和5年(2023年)に市内の高齢者施設を対象に行った調査によるとICT機器を含めた「介護ロボット」の普及率は44.7パーセントと高い数値を記録。一般的に普及率の低い「移乗支援」も22パーセント、「入浴支援」も18パーセントと導入が進んでいます。

また、導入したほぼ全ての施設で導入効果が得られており、今後導入したいと考えている施設も57.5パーセントとなっています。

一方で、導入を考えていない施設の理由としては次のことが挙げられます。

- 価格が高く、予算がない

- 今の慣れた働き方を続けたい

- 必要性を感じない

- 使いたいロボットがない

- 「介護ロボット」に対する知識不足で、導入のきっかけがつかめない

また気になる意見として次のような声が上がっています。

- 「介護ロボット」、ICT機器を導入するためにはインフラ整備が必要。しかし、補助金なしでは導入しづらい

- 日々進化していく機器の情報収集がうまくできない

- 「介護ロボット」を現場でどう活かしていくかの検討が苦手な職員が多い。職員の意識改革が必要

- 導入しても、使いこなす人材が何より重要と感じている

●「介護ロボット」を普及させるには、何をするべき?

こういった現場の声を反映して、「介護ロボット」のさらなる普及を進めるには、次のような取り組みが必要です。

- 導入や維持するためのコストの軽減

- 機能面のさらなる充実

- 「介護ロボット」についての情報発信

- 介護現場の意識改革(なぜロボットが必要なのかを周知)

- 介護ロボット」を現場で活用できる人材の育成

最近ではAIやIoT技術を応用したロボットも登場しています。さらに技術が進展すれば、「介護ロボット」の機能が今よりもっと充実して、さらに低コストで導入・維持できるようになるかもしれません。

利用者である私たちも、「介護は人間がやって当たり前」「ロボットには介護は無理」という思い込みを捨てる必要があります。ロボットと共存できる社会づくりのために、もっと自分で調べて学んでみましょう。

●介護ロボットについて調べ学習に役立つおすすめ本

介護ロボットがわかる絵本(外部リンク)

どういう利用者がいて、どういう場面に使えるか、どのロボットが必要かを、分かりやすく絵本で解説。介護ロボット教育教材にも活用できます。「介護福祉士」を目指す留学生のために全ての解説に英語が併記されています。

まとめ

まだまだ普及途上にある「介護ロボット」ですが、介護・医療人材不足の問題解決に不可欠な存在であることは間違いありません。

今は健康で日常生活に不自由がない人でも、加齢や病気・けがなどでいつ介護が必要になるか分かりません。自分の家族や友だち、自分自身に介護が必要になったときのためにも、技術の進化に常にアンテナを張っておきましょう。

情報を集める場として、自治体や福祉系高校が「介護のお仕事」や「介護ロボット」をテーマにした体験イベントを実施しています。また厚生労働省のサイト「介護ロボットの開発・普及の促進」(外部リンク)でも常に国の取り組みや介護ロボットの情報が更新されていますので、ぜひチェックしてみてください。

[参考資料]

経済産業省「ロボット技術の介護利用における重点分野の改訂について」(外部リンク/PDF)

経済産業省「(参考)介護テクノロジー利用の重点分野の全体図と普及率」(外部リンク/PDF)

経済産業省「ロボットと拓く介護の未来」(外部リンク/PDF)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。