未来のために何ができる?が見つかるメディア

「振動」で視覚障害者を目的地まで案内するナビゲーション装置「あしらせ」。安心して移動を可能に!

- 視覚障害者が外出する際、「気軽に出かけられない」、「安全の確保が難しい」などの課題がある

- 視覚障害者が安心して移動できるようにと開発されたのが、振動によって行き先を案内するナビゲーション装置「あしらせ」

- 障害者の方が外に出る一歩を踏み出すために「あしらせ」のようなデバイスや支援を社会に広げる必要がある

取材:日本財団ジャーナル編集部

現在日本では、視覚障害者が自分の行きたいと思う場所へ、気軽に、かつ安全に出かけられる環境は整っているとはいえません。

慣れていない場所に行くには同行援護(※)を依頼する方法もありますが、対応している事業所やガイドヘルパーが足りていない現状があり、マッチングが難しいケースも多いようです。

- ※ 視覚障害者が外出する際に必要な介護や支援を行うサービス。こちらの記事も参考に:視覚障害者の移動をサポートする「同行援護制度」。仕組みと課題を聞いた(別タブで開く)

視覚障害者が単独歩行をしている際に起こるトラブルの例として、道に迷ってしまい本来のルートになかなか戻れなかったり、道順を確認することに集中していたら、路側に落ちてしまったりするということがあるそうです。

視覚障害者の方が安心して移動できるようにと生み出されたのが、株式会社Ashirase(外部リンク)が開発した、振動で行き先を案内するナビゲーション装置「あしらせ」(外部リンク)です。

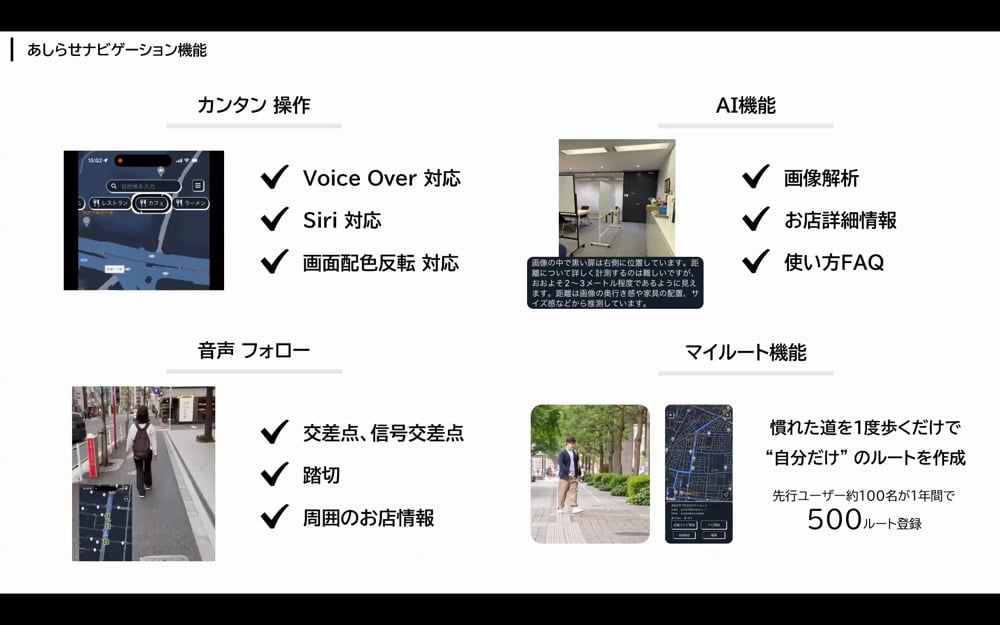

「あしらせ」の大きな特徴は、振動することによって、進む方向や道順を教えてくれること。手にスマホを持つ必要もなく、間違った道に進んだときも、振動によって正しい方向を教えてくれます。

2023年3月の先行販売に際して行われたクラウドファンディングでは約760万円を集め、生産台数を完売。その後、2024年10月に発売された第2弾「あしらせ2」も初回生産数を完売し、増産を進めている、視覚障害のある人々から注目を集める商品です。

開発のきっかけや、商品の特徴について、代表取締役の千野歩(ちの・わたる)さんにお話しを伺いました。

きっかけは義祖母の死。安全確認に集中できるナビゲーションデバイスを開発

――まず、「あしらせ」とはどういったものなのか、教えてください。

千野さん(以下、敬称略):視覚障害者の方のための歩行ナビゲーション装置です。靴に取り付け、iPhoneのアプリ「あしらせ」と連動させることで目的地まで案内するのですが、最大の特徴は足に伝わる振動によってナビゲーションを行う点です。

千野:「あしらせ」は踵から足の甲へ側面を沿って触れるように両足の靴へ取り付けます。全部で6カ所振動する場所があり、例えば両足の甲が振動していたら前方に進み、右足が振動したら右折といったような形で、振動する場所とその早さで、進む方向と目的地や曲がり角までの距離を知らせる仕組みです。

――ナビゲーションシステムというと、音声でも可能なような気がします。なぜ振動を利用しようと思ったのですか。

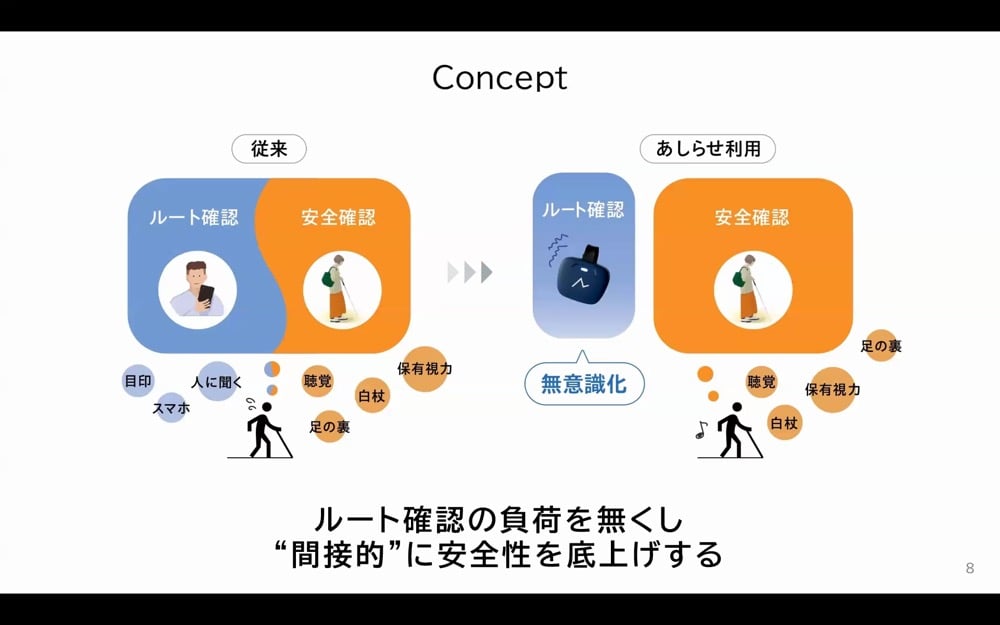

千野:音声での案内になると、音声を最後まで聞かないと指示が分かりにくいのですが、振動の場合、ルートの確認を直感的、無意識的に行うことができ、当事者が安全確認に集中できるという利点があるんです。視覚障害者の方に限らず人間は2つのタスクを同時にこなすことは難しく、1つのタスクに集中すると、別のタスクには意識が向かなくなってしまいます。

さらに視覚障害者の方は聴覚や、白杖や足の裏の感覚などを駆使して、道順と安全に関する情報を取得し、移動しています。処理する情報量も多く、晴眼者(せいがんしゃ※)と比べ、先ほど言ったような事象が起こりやすくなります。

- ※ 視覚障害者の対義語で「視覚に障害のない者」を指す

千野:「あしらせ」を開発する際に実際にお話しを伺ったある視覚障害者の方は、普段出かけるときに、電柱の数を数えて曲がる場所を判断されていたようなのですが、ある時、電柱を数えることに集中し過ぎて、足元の安全確認がおろそかになってしまい、田んぼに落ちてしまったそうです。

また、視覚障害者の方が駅のホームへ転落する事故は後を絶たないのですが、その理由として駅のアナウンスの音声を聞くことに集中していて、足元の確認がおろそかになってしまったというケースが多いようです。

――なるほど。千野さんが、「あしらせ」を開発したきっかけはなんでしょう。

千野:直接的なきっかけは、2018年に妻の祖母が川に落ちて亡くなったことでした。義祖母は加齢もあって視力が低下していました。とはいえ、交通事故のように外的要因もなく、人が一人で歩いていて死亡事故が起きるということに強い衝撃を受けたんです。

そして人間の歩行自体も、概念的にモビリティー(※)といえるのではないか、モビリティーであれば、もっとテクノロジーが入る余地があるのではないか、と考えるようになりました。当時、本田技研工業株式会社(以下、Honda)で自動車の研究開発をしていた経験を活かし、「視覚障害者」と「歩く」というキーワードで、当事者の方の声も聞きながら生み出したのが「あしらせ」です。

Hondaには2017年頃から人々が持つ技術やアイデアを形にして、社会課題を解決することを目的とした新事業創出プログラム「IGNITION」(外部リンク)というものがありまして、そちらで「あしらせ」を採択してもらいました。2021年にはHonda発のスタートアップ企業として独立し、今に至ります。

- ※ 人やものを空間的に移動させる装置を指す

――先ほど、当事者の方の声を聞いたとおっしゃっていましたが、どのようにしてコンタクトをとったのですか。

千野:当初は視覚障害者の知り合いが誰もいなかったので、近くにあった視覚障害者協会に連絡をとり、お話しを聞いていきました。そこからまた別の方を紹介してもらい、さまざまな人と知り合ったんです。

――伺った声の中で印象的なことはありましたか。

千野:私が課題に取り組もうと強く思ったきっかけでもあるのですが、「一人で旅行をすることなんてもう諦めちゃっているんだよね」という言葉です。私たちが当たり前にやれることを、諦めなければいけないということに違和感を覚えましたし、何かできることはないか、ということを強く考える動機になったと思います。

発売当時の満足度は20パーセント程度。30回以上の改良を重ねる

――「あしらせ」は2023年に先行販売されたとのことですが、その時の反応はいかがでしたか。

千野:先行販売に先駆けてクラウドファンディングを行った際は、約760万円を集め、生産した150台も完売しとても好評でした。

ところが実際に製品を使ってもらったあとのアンケートでは満足度が20~30パーセントくらいしかなくて、とても低かったんです。

先行販売前も体験会や展示会で200~300人の方に触れてもらっており、この時の反応はおおむね良かったこともあり、ちょっとショックでしたね。

――なぜそんなに満足度が低かったのでしょうか。

千野:体験会などの際は、セットアップが済んだ「あしらせ」を、私たちが視覚障害者の方の靴に装着して体験してもらっていました。しかし、実際に購入すると、当事者の方が自ら開封し、全ての設定を行っていただかなくてはなりません。ここが大変だったという声が届きました。

――そこから、改良を重ねていったのですね。

千野:はい。パッケージにはQRコードを掲載して説明ページに飛ぶようにし、カスタマーサポート体制も十分に整えました。

また、クラウドファンディングで製品を購入してくださった方への特典として、改良した次のモデルを無料でお渡しするということにしていたのですが、そのおかげで厳しい目線のフィードバックをたくさんいただけたんです。

満足度が低かったアプリ機能やUIについて、約30回ものアップデートを行い、満足度が7、8割まで向上していきました。一方、デザインや履き心地、ルートや位置情報の精度など、ハードウェア起因でご満足いただけていなかった点があったため、そこの対策を導入した最新のモデルを2024年10月から販売しています。

――実際に「あしらせ」を使った人の声の中で、印象的なものを教えてください。

千野:いただいた声はたくさんあって、絞るのが難しいのですが、私たちが想定していなかった声という意味で印象的だったのは、マイルート機能を自宅近くのごみ捨て場に設定したという女性です。

その方は家事や外出時のサポートなどは全てご主人にやっていただいていたそうで、「ごみ捨てだけは自分の仕事としてやれるようになった」と喜んでいました。

私たちは当初、新しい場所に行く方が増えるのではないかと想定していて、実際そういう方もたくさんいらっしゃるのですが、たとえ家から近い場所でも一人で外に出ることができたというのは大きな一歩だと思いますし、そのお手伝いができたことはとてもうれしく感じました。

社会を変える気持ちより強かった、応援に応えたい気持ち

――社会には課題がたくさんありますが、千野さんのように社会課題を解決するプレーヤーというのはまだまだ少ないと思います。千野さんは一会社員から起業をされているわけですが、それは「社会を変えたい」という思いが強かったからでしょうか。

千野:「あしらせ」を開発し始めた当初の私は、どちらかというとエンジニアやものづくりの視点で、人の役に立つものをつくりたいという思いが強く「社会を変えたい」という思いは、あとから出てきた気がします。

私を変えたのは、開発当初から個人的にお話しを伺った方や、体験会などで出会った視覚障害者の方の存在ですね。1,000人ほど出会ったのですが、その方たちを知るうちに、責任を持ちたいという思いが強くなったと思っています。

また、実際に創業してみると、お金や人を集めながら当事者の方に価値を提供し続けていくためには、自分の意志や思いを出さないといけないし、製品も成長していかないということを身に染みて感じるようになりました。今は「社会は変えられる」という強い思いを持って、取り組んでいます。

――社会課題を解決する人を増やすために、必要なことや取り組みはありますでしょうか。

千野:社会全体で考えると、社会課題の解決が資本主義の中、つまりお金が循環する場所で行われていくのが一番かなと思っています。ビジネスとして成り立っていく、いわゆるおいしい市場であれば、そこに参入して課題を解決しようという人は絶対に増えると思うんです。

そうなるためには成功例が広がっていかないと難しいと思うので、私としてはこの「あしらせ」が、社会課題に先手を打ち、市場を席巻できる事例になればいいと思っています。

――私たち一人一人ができることもあると思われますか。

千野:障害者に関する情報を知ることだと思います。そういったことがほとんど知られていないため、課題認識や課題解決につながっていかない現状があるのではないかと思っています。

私たちの目指しているビジョンの1つには、「視覚障害者の方が『あしらせ』を使うことで、好きなところに移動してもらい、さまざまな人と触れ合うきっかけをつくる」ということがあります。

それが多くの人にとって視覚障害者の方の課題や現状を知る機会になり、その次に課題を解決するアクションやプレーヤーというのは現れると思うんです。実現に向けて、力を尽くしていきたいです。

編集後記

とある展示会で「あしらせ」を知り、「こういった製品を開発する人はどうすれば増えるのか?」が気になり、取材の申し込みをしました

社会を変えようと奮闘する人にその動機を伺うと、多くの人が千野さんと同じように「その当事者と出会ったから」だと言います。

「あしらせ」のように、障害者の方が外に出る一歩を踏み出せるデバイスや支援がさらに社社会に広がればいいなと感じました。

〈プロフィール〉

千野歩(ちの・わたる)

青山学院大学理工学部卒業。新卒でHondaに入社、ハイブリッド車の制御技術や自動運転システムの研究開発などに従事する。その後、2021年4月にHondaからのスピンアウトという形で株式会社Ashiraseを創業し、視覚障害者向けの歩行ナビゲーションシステム「あしらせ」を開発。

株式会社Ashirase 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。