未来のために何ができる?が見つかるメディア

病院に搬送ロボットを導入。人手不足を乗り超えるトヨタ式「カイゼン」とは?

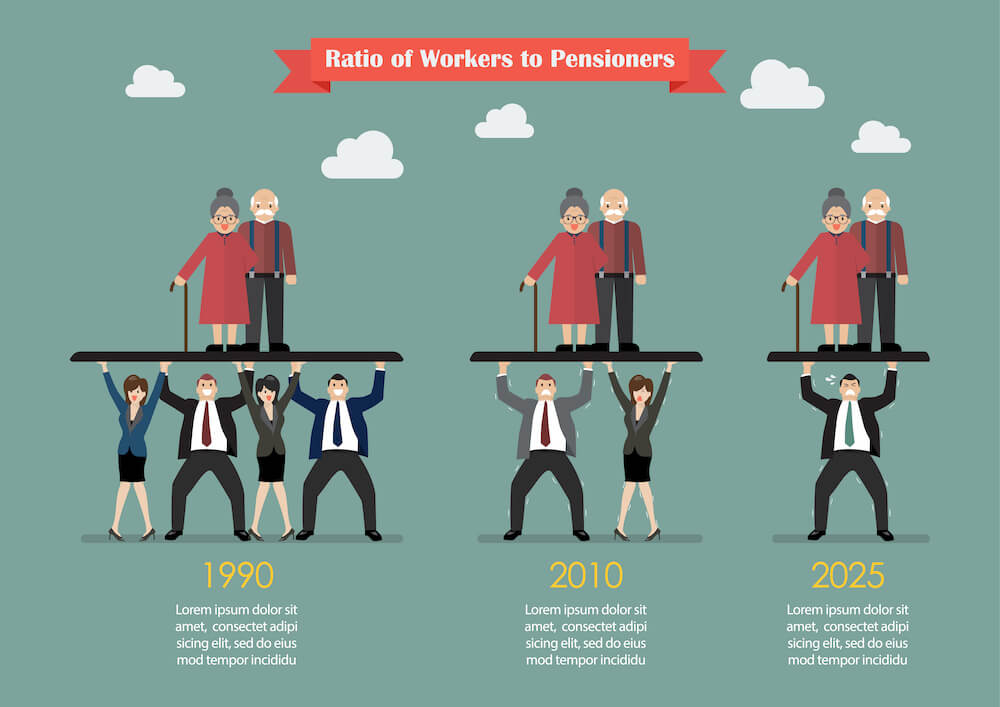

- 人口減少に歯止めがかからない日本において、人手不足は早急に取り組むべき課題

- トヨタ記念病院は自律移動型ロボット(以下、搬送ロボット)を導入し、看護師が患者と向き合う時間を増やすことに成功

- 「誰かのために」仕事をする意識を持ち、自分の仕事を見直すことが、日々の仕事の業務効率を上げる

取材:日本財団ジャーナル編集部

少子高齢化などにより、年々深刻さを増している人材不足の問題。少ない労働力でも業務をカバーするため、業務効率の向上や新たな労働資源の確保が企業の大きな課題となっています。

- ※ こちらの記事も参考に:迫る2025年問題とは?労働力不足、医療人材不足、社会保障費の増大(別タブで開く)

そんな企業の一助となると期待されているのがロボット。ファミリーレストランでも、配膳ロボットが導入される時代になってきました。

トヨタ自動車(以下、トヨタ)が運営するトヨタ記念病院(外部リンク)でも、新病棟に建て替えられた2023年5月から、搬送ロボット「Potaro」が導入されました。その結果、看護師の業務負担を軽減することに成功し、看護師の仕事の本質ともいえる患者と向き合う時間が増えてきているといいます。

トヨタ記念病院でこのロボットが導入された背景には、トヨタの独自の生産方式である、「TPS(トヨタ生産方式、TOYOTA Production Systemの略)」と、その実現のために現場での作業効率や安全性などを見直す活動「カイゼン」を、トヨタ記念病院にも広げるというプロジェクトの存在がありました。「カイゼン」は文字通り、改善の意味ですが、トヨタでは難しそうなイメージを取り払うためカタカナ表記となっているそうです。

TPSは徹底的にムダを排除し、誰かの仕事を楽にして、生産効率を最大化するための手法。その実現のため、現場での作業効率や安全性などを見直す活動「カイゼン」はトヨタで長年取り入れられてきており、成果を挙げてきました。

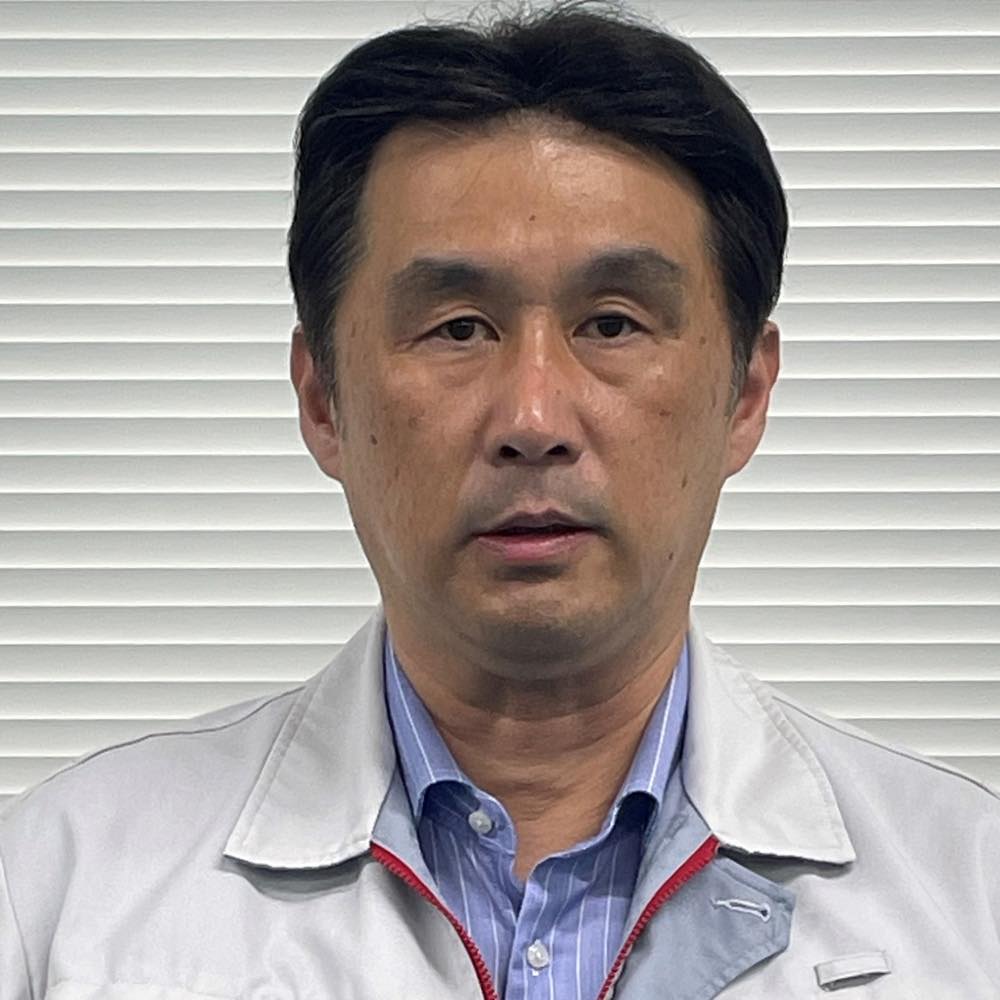

この記事では、「カイゼン」をトヨタ記念病院にも広げるプロジェクトの中核を担ったTPS・カイゼン推進グループ長の秋葉洋司(あきば・ようじ)さんにお話しを伺いました。人材不足に対して、ロボット導入の事例や、カイゼンのマインドからどんなことを学べるでしょうか。

小さな「カイゼン」を積み重ね、現場に徐々に変化が生まれた

――トヨタ記念病院でロボットが導入された経緯を教えてください。

秋葉さん(以下、敬称略):2018年に私を含めたトヨタ自動車の技能系の職場から集められたメンバーが、病院にもTPSの「カイゼン」を浸透させていくことを目的として部署の立ち上げがありました。

最初からロボット導入ありきで建て替え計画が進んでいたわけではなく、検討を始めた際に、病院の現場スタッフから「本来の業務である患者と接する時間をもっと多くしたい」という意見が多く挙がっていたんです。

また、時を同じくして社内でロボット開発に力を入れ始めていたため、お互いに協力しながらロボットを導入するプロジェクトが始まりました。

――プロジェクトはどのように進んだのですか。

秋葉:まずは2018年に私たちが病院の現場に入りまして、看護師さんたちが働く現場や動きについて見させてもらいました。

その時に感じたのが、物の配置や看護師の動きにムダがあるということです。本来、看護師さんは患者さんに寄り添うのが仕事のはずなのに、そこに時間を割けていない現状があると感じました。

――その部分の改善は、スムーズにいったのですか。

秋葉:いえ。当初はそのことを看護師さんたちに伝えても、「物を取りに行くのには、急げば1分もかかりません」や「現場のことは私たちが一番分かっている」というような対応でした。

私が最も無駄な作業だと感じたのが、物を探すのと、物を取りに行く動きがとても多かった点です。

私たちがそれらの仕事に対して、疑問を問いかけると、抵抗はさらに強くなったことを覚えています。これまでの仕事を否定されているように感じたのだと思いますが、「現場を荒らさないでほしい」という言葉をかけられたこともありました。

――そこからどのように「カイゼン」を行ったのでしょうか。

秋葉:まずは整理・整頓です。いる物といらない物を分け、物を少しでも取りやすいように配置場所を1、2カ所変更するなど小さな「カイゼン」を行うことで、効果を実感してもらうことから始めました。そうすると看護師さんたちからも、「実はここが問題だと思っていた」というような声が上がるようになり、自ら仕事のやりにくさを相談する人が増えていったんです。

徐々に「カイゼン」の意識が病院全体に広がっていきました。

看護師の仕事の多くの部分が搬送に費やされている

――その「カイゼン」の流れで、ロボットが開発されたのですか。

秋葉:はい。看護師さんの仕事内容について調査を行ったところ、多くの時間が医療に使う物を搬送することに費やされていることが分かりました。そこにちょうど病院の建て替えが重なり、トヨタらしさを表すものとして、ロボットを導入する計画が病院づくりのコンセプトの中に入ってきました。その2つが重なったことで、搬送ロボットの開発を進めることになりました。

その後、2019年頃から旧病棟での搬送ロボットの運用実験が始まりました。開発部隊にも協力してもらい、看護師さんの業務量調査を2週間ほど実施するなどして、改善点を洗い出し、さまざまなトライアンドエラーを繰り返しながら、改良を重ねていきました。

そして2023年の建て替え後、新病棟で本格的に導入されることになったんです。

――ロボットを導入する際に、障壁となったことはどんなことでしょうか。

秋葉:搬送用ロボットに関する安全の基準やルールがまだ整備されていないため、病院内で運用するにあたり基準を作らなければなりませんでした。現場にもロボットの導入を不安視する声がありましたので、病院におけるロボット導入のリスクを、開発部署と共に病院の運用や業務内容を確認しながら100項目以上を洗い出して、それに対するリスクマネジメントを明確にしたんです。これは病院内の医療安全管理グループにも了承を得ながら、実証を進めるようにしていきました。

――実際に導入された際、患者さんの反応はいかがでしたか。

秋葉:入院前にロボットの説明を行っておりますし、昨今はファミリーレストランなどで食事を運ぶロボットを目にすることが多くなっているためか、そこまでの特別感はなく自然に受け入れていただいたと感じています。

――「Potaro」を導入したことで、どれくらい効率が上がったのでしょうか。

秋葉:「Potaro」には薬剤、医療機器、検査用採血容器、検査用の検体の4つを運ぶ役割を担ってもらっています。薬剤については緊急の薬以外の1日に使用する内服薬や注射薬を6回に分けて定期搬送しているため、看護師さんが薬剤科に薬剤を取りに行くことや返品薬の確認の作業がなくなりました。

そうすることで、看護師さんの仕事の最大の目的である患者さんに寄り添う時間や本来の業務に注力する時間が増加させることができたんです。

――「Potaro」導入によってさらに院内に「カイゼン」のマインドは根付いたのでしょうか。

秋葉:はい。整理・整頓を行いカイゼンを進め無駄をなくすことと、人がやらなくてもいい作業を道具に置き換えていくことの効果、良さを実感してもらっているので、さらに「カイゼン」の意識は広がったと思います。

実際、新しい病院になってから院内の広さが1.4倍となり、1つの動作に対しても看護師さんの動線が増えました。その分、負担が増えるということになりますが、なるべく「探す」「取りに行く」といったことをなくそうと、物の有りかをきちんと共有する、手元に置くなどのアイデアがどんどん出てくるようになりました。

誰かの仕事を楽にするために、自分の仕事を見直す

――人材不足が社会課題となっている中で、業務環境を改善するために一人一人ができることはありますでしょうか。

秋葉:どんなに小さな仕事でも、今までのやり方に満足せず、小さな「カイゼン」を繰り返す習慣づけることが重要だと思います。

また業務効率を上げるというと、人が減らされるとか、数字上の利益を増やすことのように考えるかもしれませんが、TPSの原点は、「誰かの仕事を楽にする」ことにあります。その視点を持つことにより、業務に追われる中でも「カイゼン」を進めることができるのではないかと思います。

誰かの仕事を楽にするためには、まず自分の仕事を見直さなければなりません。そして無駄を徹底的に排除することで、業務環境を少しでも良くすることができる可能性があります。

秋葉:「カイゼン」の話をすると、よく「それはトヨタだからできたことだ」と言われるのですが、我々も生産現場から医療現場に入っていって、完全にアウェーな状況から「カイゼン」を始めたので、相当な覚悟がないとできないことでした。

「カイゼン」に対して前向きな経営判断をすることは覚悟がいることだとは思いますが、これからどの業界も人手不足が顕著になってくるはずですので、「カイゼン」の大切さに気付けるか否かで、この先に大きな差が出てくるのではないかと思います。

他の企業でも、経営陣が正しい判断をし、そして現場は現場の声を上層部に伝えるボトムアップという形で両者が同じ方向を向いていれば、必ず「カイゼン」はできるはずだと思います。

編集後記

人手不足が騒がれる中、ロボットで課題解決を行ったトヨタのニュースを拝見し、取材を申し込みました。

取材の中で印象的だったのは、業務改善を「誰かの仕事を楽にするために行う」という視点です。仕事の無駄をなくしていくことが、誰かを楽にすることができるのだとすれば、業務改善を行うことは、この人材不足の社会で一人でもできる社会貢献活動ともいえます。

秋葉さんがおっしゃるように企業側の姿勢も大切ですが、まずは自分から、小さなことから仕事の方法を見直してみたいと感じました。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。