未来のために何ができる?が見つかるメディア

高校生の11人に1人が「通信制高校」へ進学。多様化するカリキュラムとニーズの高まりが、その背景に?

- 高校生の約1割が「通信制高校」を選んでおり、そのニーズが増加している

- 通信制高校は全日制高校と比べると卒業時の進路未定者が多い

- 進路に関して周りの人がレッテルを貼らないことが大切。生徒が自分に合った学びを選びやすくなり、進路の選択肢が広がる

取材:日本財団ジャーナル編集部

「通信制高校」に通う生徒が年々増えていることをご存知でしょうか。

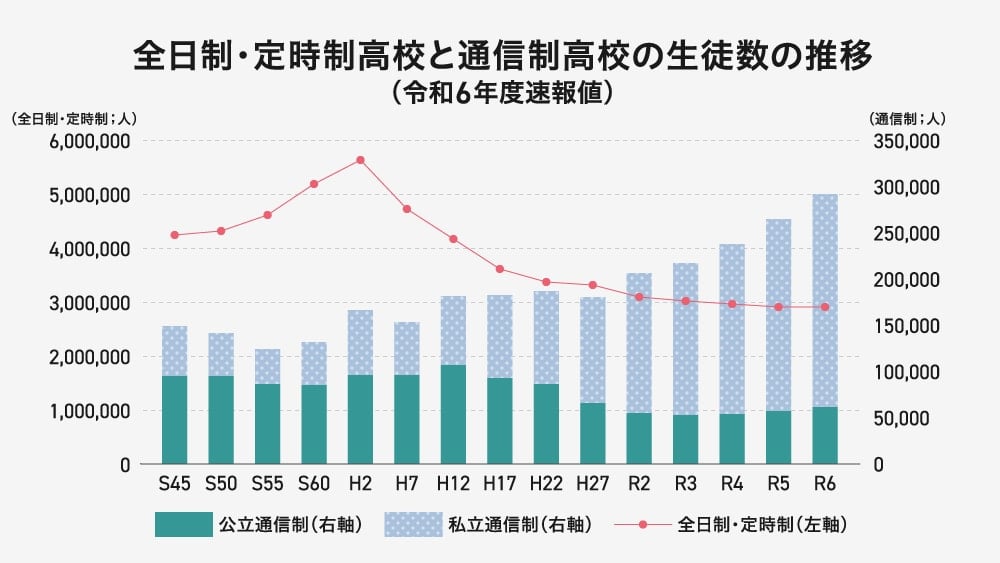

文部科学省の「令和6年度学校基本調査」(外部リンク)によると、2024年度に「通信制高校」に通う生徒は29万87人となり、高校生の11人に1人が通信制を選択しています。

また、新設される「通信制高校」も増え、そのニーズは高まり、イメージも変わってきているそうです。

一方で、「通信制高校」に対するイメージが昔のままで、今もなおネガティブに捉えている人も多いのかもしれません。

今回は現代の「通信制高校」と変化について知るべく、「通信制高校」の研究を行っている星槎大学准教授の土岐玲奈(とき・れいな)さんに、近年の傾向、課題などについて詳しく伺いました。

「希望する全ての人が高校教育を受けられるように」とつくられた「通信制高校」

――まず、「通信制高校」とはどんな学校なのかを教えてください。

土岐さん(以下、敬称略):前提として高校には全日制、定時制、通信制の3つの課程があります。通学が前提になっている全日制と定時制に対して、通って学ぶことが難しい人のためにつくられたのが「通信制高校」です。

「通信制高校」の特徴は大きく2つあります。1つは郵送やインターネットなどを活用した通信教育で、生徒自らが学ぶことを基本としていること。もう1つが単位修得に必要なスクーリング(※)の回数が全日制・定時制の授業と比べて少なく済むことです。

どの課程の高校であっても74単位以上を修得する必要があります。必要単位数は学校ごとに自由に決めることができる仕組みになっていますが、「通信制高校」の場合、最低基準である74単位に設定されているところが多いんです。

そのため、空いた時間を使って、生徒が自分の学びたいことや取り組みたいことに時間を費やすことが可能です。

- ※ 学校でレポート作成のための指導を受けることを意味する。面接指導とも呼ぶ

――スクーリングの頻度というのは決まっているのでしょうか。

土岐:「通信制高校」には全日制高校と同様に公立と私立がありますが、公立の場合、月に数日通う形がスタンダードです。私立の場合、頻度は学校によってさまざまですが、近年では週に3~5日など頻繁に通える形が人気です。

――「通信制高校」ができた背景について教えてください。

土岐:日本における高校の仕組みは1894年につくられたものですが、その際は全日制高校の形が基本でした。ただ、希望する全ての人が高校教育を受けられるよう開放的なものにしようという発想が、第二次世界大戦後にアメリカから入ってきて、1948年に定時制高校と一緒につくられたのが「通信制高校」のもととなる「高等学校通信教育」です。

当初、通信教育だけでは高卒資格を得られず、あくまで高校教育を学びたい人のための場としてスタートしましたが、1955年に1つの課程として認められ、通信制高校のみで高卒資格も取れるようになった歴史があります。

「働きながら学ぶ」「病気で学校に通うのが難しい」「近くに高校がない」といった、さまざまな背景を持つ人が通う学校となりました。

――近年の「通信制高校」の特徴はなんでしょうか。

土岐:とにかく生徒数と学校数が増えています。「通信制高校」は長い間、全日制や定時制に通えない人のための第2、第3の選択肢となっていましたが、現在は第1の選択肢として「通信制高校」を選ぶ人がかなり増えていると感じます。

また、小・中学校や以前に通っていた高校で不登校経験のある人が、全体の6割以上と大きな割合を占めているのも大きな特徴です。

他にも先ほどお話ししたように、スクーリングの回数が少ないことが「通信制高校」の特徴でしたが、近年はいわゆる学生生活を楽しんでみたいといったニーズをさまざまな形で叶えるべく、平日は毎日通える「通信制高校」があったり、部活が充実しているなど、「通信制高校」にも全日制高校のような「学校らしさ」を求める生徒が一定数いるのだと感じます。

――「フリースクール」や「サポート校」というものを聞いたことがあります。「通信制高校」との違いはどのようなところでしょうか。

土岐:「フリースクール」は一般的に不登校の子どもに対して、学習や遊びを提供する民間施設です。

「サポート校」も民間施設になります。「通信制高校」の生徒への個別指導、学習の進捗管理、また中学生時代に不登校などを経験し、メンタル面でのケアが必要な生徒に面談を行うなど、さまざまなサポートを提供しています。

全日制、定時制、通信制の3つは学校教育法で定められた高校の課程ですが、「フリースクール」や「サポート校」はそうではありません。ですから、「フリースクール」や「サポート校」だけに通っていても高卒資格を得られないんです。

――「サポート校」が誕生した背景には、「通信制高校」で自主的に学ぶのが難しいという点があるのでしょうか。

土岐:そうですね。「通信制高校」が誕生してから、長い間、自己管理をして、一人でしっかり勉強をできる人しか卒業できないという時代が続きました。

時代の流れと共に、全日制や定時制高校を辞めた生徒の受け皿として「通信制高校」が機能するようになり、卒業できない人を少しでも減らそうと設立されたのがサポート校です。

ネガティブだったイメージを一新したN高の発信

――「通信制高校」の生徒数が増えている背景をどのように分析していらっしゃいますか。

土岐:さまざまな背景があると思いますが、生徒側の要因としてとても大きかったのはN高(※)だと思います。それまで「通信制高校」がメディアで取り上げられるときというのは「不登校の生徒でも安心して通える」というような、「大変なことがあっても頑張っている」イメージが一般的でした。

しかし、N高では動画サイトを活用した学園祭を行ったり、入学式に著名人が参加したりと、新しく面白い取り組みをしている学校だということがメディアを通じて広がっていきました。

またN高では時間に融通が利くことを活かして、プログラミング教育や投資など豊富な課外授業が用意されているため、自分の将来のために学ぶことを打ち出しています。

従来から課外活動の多さは私立の通信制高校の大きなアピールポイントでしたが、N高はそのプログラムの選択肢が豊富であることに加え、広報活動も極めて大規模なもので、結果としてこれまでの「通信制高校」のイメージを一新し、通信制がポジティブな選択肢であることを多くの人に印象づけたと思います。

- ※ 正式名称はN高等学校。学校法人角川ドワンゴ学園が運営する、インターネットと通信制高校の制度を活用した高校。2016年に開校した。参考:N高等学校公式サイト(外部リンク)

――確かにN高の登場は印象的でしたね。他にも人気の要因というのはありますでしょうか。

土岐:不登校児童の増加に伴うニーズの高まりや、コロナ禍を通じて「学校に通わずに学ぶ」という経験をしたことをきっかけに、「通信制高校」が自分に合っていると実感し、選択する生徒が増えているのではないでしょうか。

土岐:また、「通信制高校」の中には、発達上の特性を持つ生徒への個別支援に力を入れる学校も増えています。例えば、特別支援学校(※)に通うほどではないものの、普通高校の授業のスピードについていくのが難しい生徒が「通信制高校」を選ぶケースです。

「通信制高校」の中でも、個別対応が前提となっていたり、少人数制を採用していたりすることで、一人一人に寄り添った手厚いサポートを受けやすい環境を整えている学校は人気です。高校生の絶対数が減少する中で、全日制高校では対応が難しい生徒のニーズを受け止められる通信制は、私立学校にとっても魅力的なため、学校数が増えているという側面もあります。新設するにあたってのコストも低く、認可のハードルも低いといった背景もあります。

さらに、保護者の意識の変化も関係していると考えられます。以前は「みんなと同じ学校に通ってほしい」という考えが主流でしたが、近年では「子どもの特性に合った学校を選択する」という保護者が増えており、その需要が高まっています。

- ※ 障害による学習上、または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校

――「通信制高校」の課題というのは、どんなところにあるのでしょうか。

土岐:一番深刻な問題としては、残念ながら、適切かつ十分な高校教育を行っていない「通信制高校」も存在しているという現状があります。そのため、学校を選ぶ際には、できる限り自分が通うことになる場所や、教職員の様子、行われている指導等の内容を見てから決めることをお勧めしています。

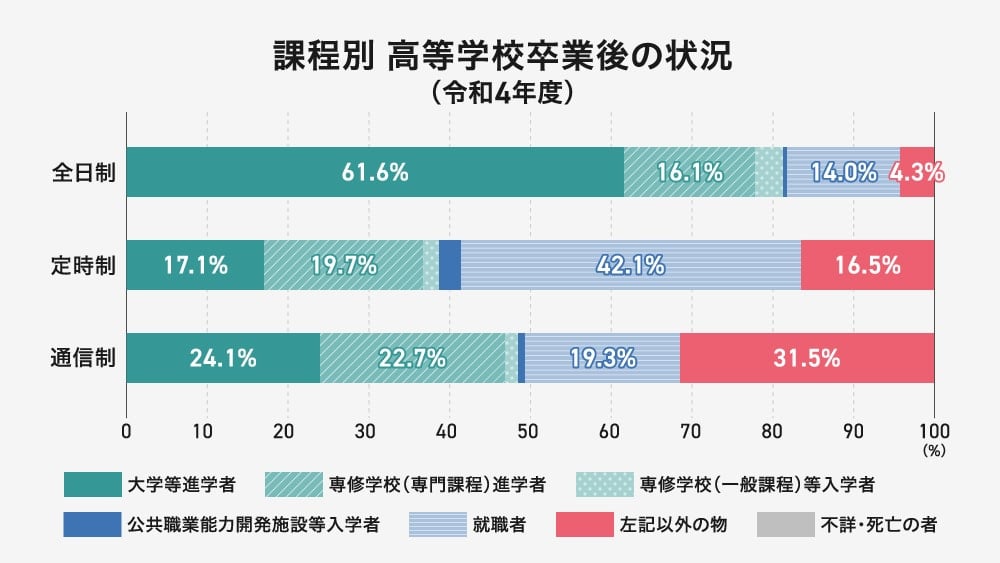

また、全日制高校と比べて、卒業後の進路未決定者が多いというのも1つの課題でしょう。

土岐:要因としては、「通信制高校」に入学する生徒の中には、もともと不登校気味で、学校に毎日通うことや社会に出ていくのが難しい状態の生徒が多いことが挙げられます。

また、これは公立校の「通信制高校」に見られる傾向ですが、社会人や自立した人が通うことが前提になっている場でもあるため、進路指導室はあるけれども、進路に関する書類が置いてあるだけで、個別の指導にあまり手をかけられないという学校も多いのが現状です。

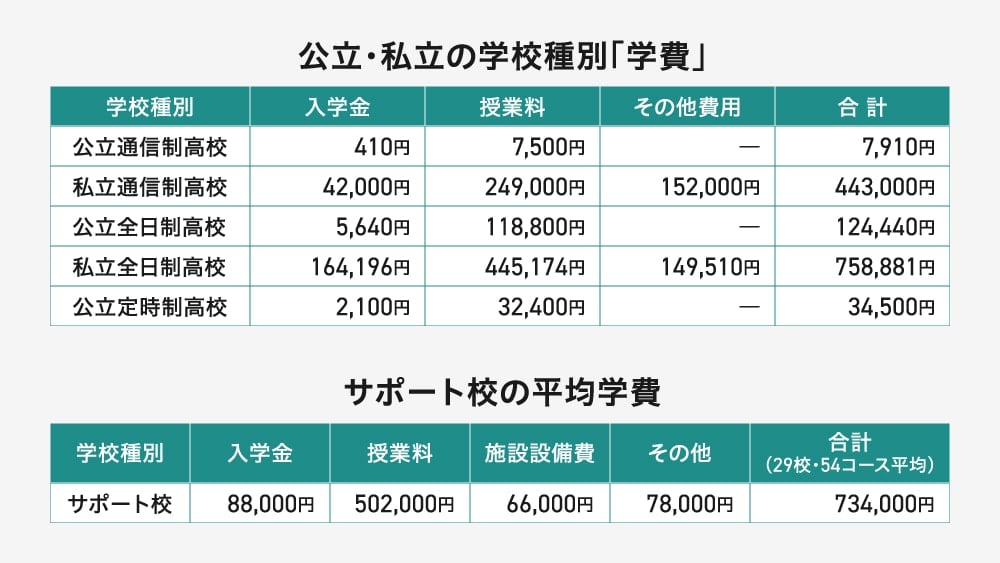

土岐:逆に私立で少人数制のところだと、生徒に対して教員の数も多く、待遇は手厚い。ただ、そういったところは学費が高くなるケースも多いんです。

費用面の課題は他にもあります。「通信制高校」には、さまざまな課外授業を任意で選択できる学校も多いのですが、受講するには追加費用がかかる場合が多いのです。また、「サポート校」を利用する場合は別途費用が発生するため、結果として学費が高額になるケースもあります。

土岐:私も「通信制高校」や「サポート校」を希望している方から相談を受けた際には、どこまでが学費に含まれるかを確認し、実際にかかる費用を把握するようにお伝えしています。

さまざまな学びの形に関心を持ち、レッテルは貼らないことが重要

――誰もが学びの環境を得て、幅広い未来の選択肢が得られるように、一人一人ができることはありますか。

土岐:それぞれの立場によって異なるとは思いますが、学校関係者の方でしたら、「通信制高校」での生徒対応やカリキュラム、プログラムなどで生徒に効果がありそうなことがあれば、参考にしていただけるといいのではないでしょうか。

一例ですが、「通信制高校」では頑張ることだけではなく、頑張り過ぎないことを肯定する先生もいるそうです。学校に通えなくなる生徒の中には、頑張り過ぎてしまって疲れてしまう生徒もいるため、無理をせず自分自身でブレーキを踏めたことを肯定する。そうすると生徒も、頑張り過ぎない方法を学び、社会に出たときに自分がどう振る舞えばいいかの参考にもなります。

このような「通信制高校」での生徒の特性に応じた対応というのは、どの課程の教師であっても、必要なことなのかなと思います。

保護者の方に関しては、偏差値の高い学校を目指すだけではなくて、「この子にとっていい進路はなんだろう?」と考えていただきたいなと思います。お子さんが自分に合った場所を選べるよう後押しをしつつ、保護者が冷静な目で正確な情報を集めることがとても重要だと感じます。

もっと広く一般の方に対しては、関心を持っていただく、ということになるかなと思います。周囲の人が「通信制高校」に対して、レッテルを貼らずに「今はそういった選択肢があるんだね」とフラットな目線で見られるようになることで、子どもたちが自分に合った学びを手にし、楽に、自由に生きていくことにつながるはずです。

編集後記

「通信制高校」のニーズが増えているというニュースは知っていたのですが、自分の中のイメージがまだまだ過去のものだったので、今回、取材を申し込みました。

学びの形が多様になるだけでなく、さまざまな背景を持つ生徒が通う「通信制高校」。生徒が不登校経験、身体的・心理的事情、家庭環境などといった自分の境遇について「自分のことを話すことができた」「自分が受け入れられたと感じた」など、「通信制高校」が安全な居場所としても機能しているようです。

多様な学びの場が生まれていくことは、子どもたちが自分の持つ力を信じて、社会で輝くために必要なことだと感じました。

この記事で、通信制高校に興味や関心を持つ人が増えれば幸いです。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。