未来のために何ができる?が見つかるメディア

2040年には高齢者の7人に1人が認知症に。ご本人の声に耳を傾け、共に生きる社会づくり

- 認知症のある方の声は、暮らしやすい地域づくりに向けたアイデアの宝庫

- 「マイクロハピネス(小さな幸せ)」が、一人ひとりの持ち味を活かして支え合う共生社会の手がかりとなる

- 「できないこと」ではなく、「やりたいこと」に目を向けて一緒にやってみることが大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

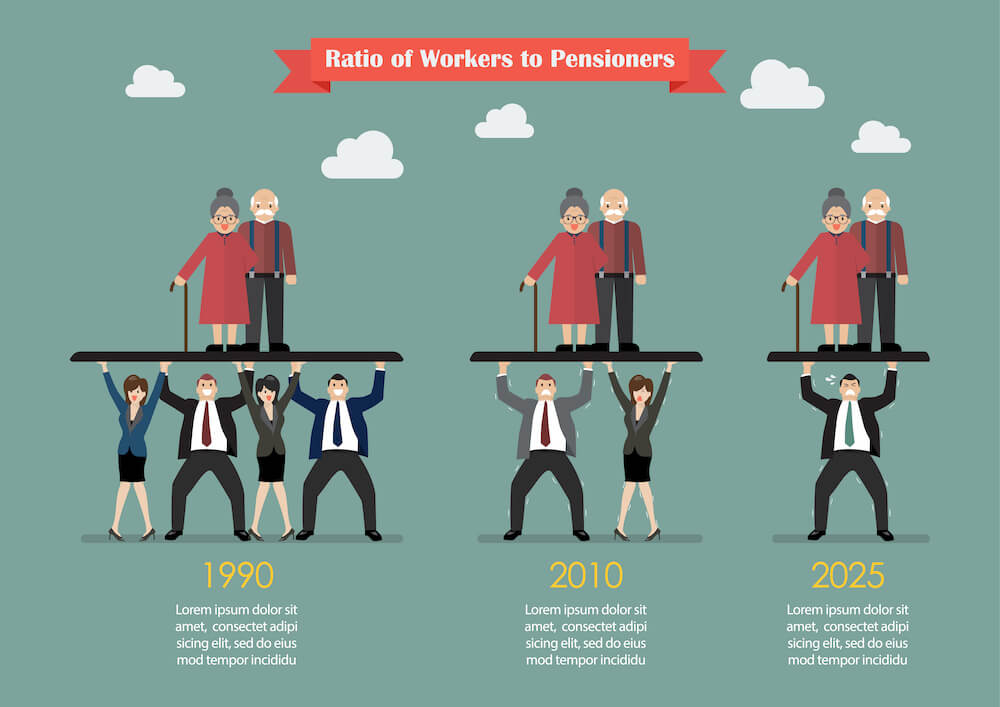

日本における認知症の高齢者数は年々増え続け、2022年の段階で約443万人存在し、2040年には584万人を超えるといわれています(※)。

さらに2025年に発表された資料(※)では、核家族化や高齢化が進んだことで、一人暮らしをする65歳以上の認知症高齢者の数は増加傾向にあり、2025年には約121万人、2040年には約168万人に達すると予測されています。

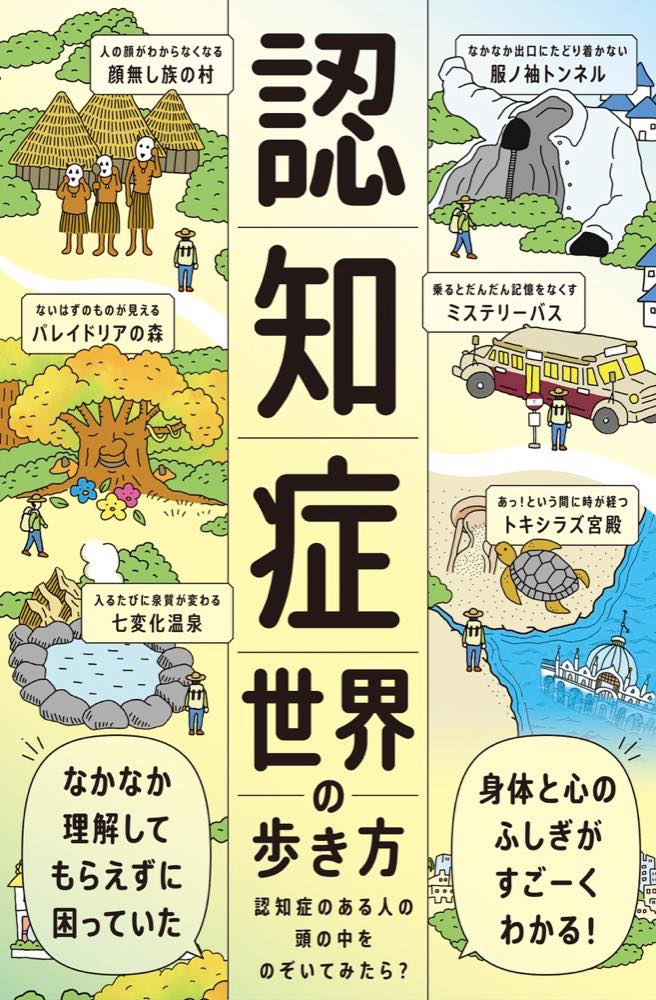

そもそも認知症とは「さまざまな病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、記憶や判断力などの認知機能が低下して、社会生活に支障が生じた状態」のことです(※)。

「認知症になったら、何もできなくなる」と思い込んでしまい、家族や自分自身が認知症になることを怖がっている人も少なくありません。

しかしそれは、「古い認知症観にとらわれているから」と指摘するのが、一般社団法人「人とまちづくり研究所」(外部リンク)の堀田聰子(ほった・さとこ)さん、猿渡進平(さるわたり・しんぺい)さん、西上ありさ(にしがみ・ありさ)さんです。

「人とまちづくり研究所」が、各地で認知症のご本人の声を反映した地域づくりに取り組む上で大切にしているのは、「認知症のご本人の声を起点に、ご本人とともに取り組むこと」。

2022年度には、認知症のご本人の声を市町村施策に反映する取り組みを実践している、もしくはこれから取り組んでいきたいと考える全国の関係者で情報交換や交流を図りながら、取り組みの発展と継続、新たな試みを行い、『今と未来のために、認知症の本人とともに、 暮らしやすい地域をつくろう』(外部リンク/PDF)という冊子にまとめ、さらにその経験を活かした各地の動きの伴走支援も続けています。

2024年1月には、「認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、互いに人格と個性を尊重しながら支え合う共生社会の実現」を目指す「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(外部リンク)が施行されました。

社会には、認知症に対する理解のアップデートが求められています。そのヒントを、堀田さん、西上さん、猿渡さんの3人に伺いました。

認知症の「マイクロハピネス=小さな幸せ」に着目する

――まず、「人とまちづくり研究所」ではどのような活動をしているのか教えてください。

堀田さん(以下、敬称略):住民本位で持続可能なケアと地域づくりを目指して調査研究、優れた事例の収集・分析や、その成果を基にした、さまざまな事業を行っています。「認知症のご本人と共に取り組む地域づくり」も、その一環です。

――「人とまちづくり研究所」が活動する中で念頭においている「古い認知症観」と「新しい認知症観」とはどのような考え方の違いがあるのかを教えてください。

堀田:「古い認知症観」とは、「認知症になると何も分からなくなる、地域で暮らし続けることは難しい」といったイメージです。こうした見方が根強く残っていることは、時として認知症になることをなかなか受け入れられない、認知症のご本人が社会的に孤立する、ご本人の意思が十分尊重されない状況にもつながっています。

一方で、「新しい認知症観」は、「認知症になっても一人一人にやりたいことやできることがあり、住み慣れた地域で仲間とつながりながら、自分らしく希望を持って暮らし続けることができる」という考え方です。多くの認知症のご本人が実際にその姿を示し、国の認知症施策推進に関わる会議等の場でも提唱してこられました。

――そうした「新しい認知症観」も踏まえて、「人とまちづくり研究所」の皆さんが認知症のある方との関わりで重視していることを教えてください。

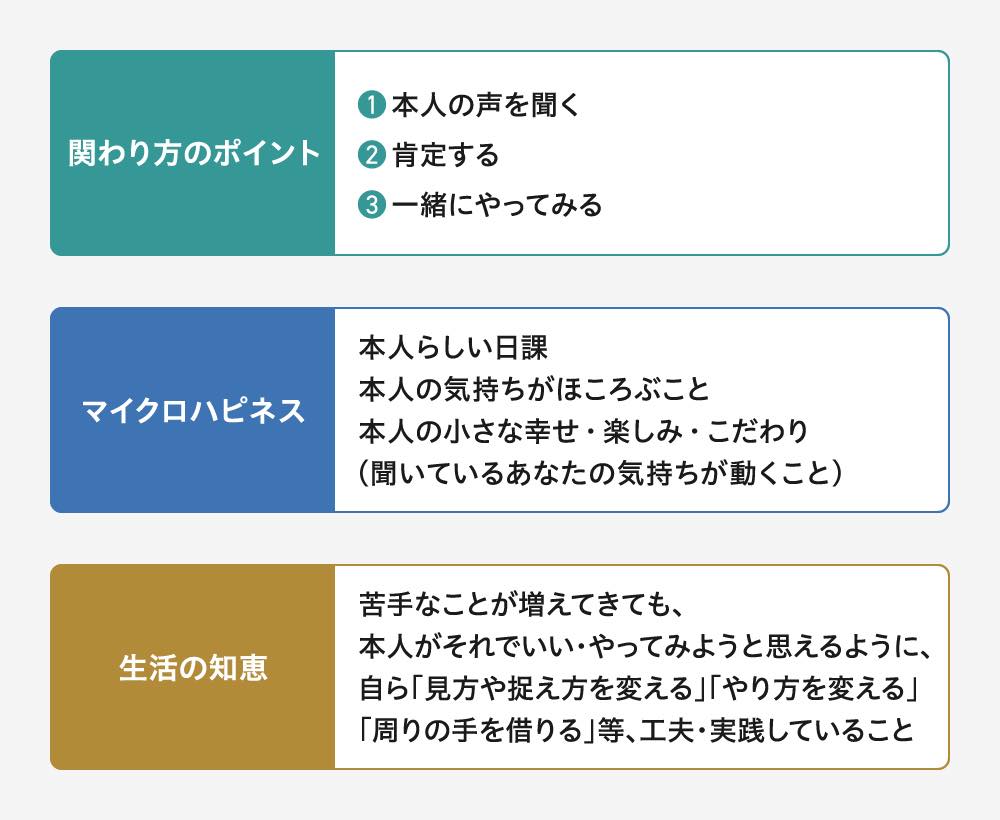

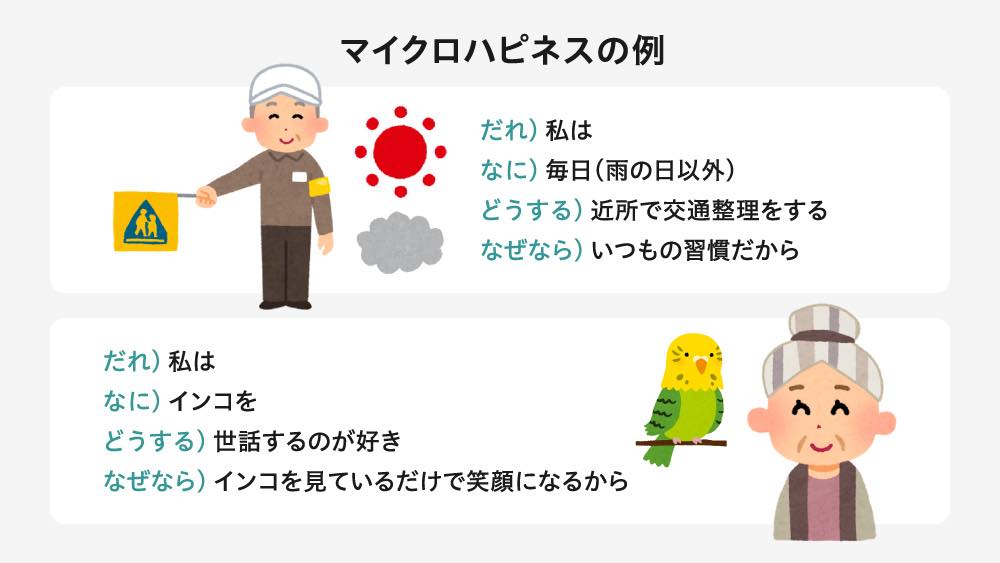

西上さん(以下、敬称略): 認知症のある方の「マイクロハピネス=小さな幸せ」に着目しています。例えば「車を買う」「旅行に行く」は、大きな幸せと捉えるのに対し、「豆をひいてコーヒーを入れる」「亡くなった夫が好物だった塩にぎりを毎日仏壇に供える」など、日々の小さなこだわりや大切にしている日課を「マイクロハピネス」と呼んでいます。

例えば、「日課の散歩のときは、迷子にならないように犬についていく」といったように、マイクロハピネスに目を留めると、それに伴ういろいろな知恵が見えてくることも多いのです。

――なぜ、その「マイクロハピネスや生活の知恵」を重視されているのでしょうか。

堀田:2018年に仲間たちと立ち上げ、猿渡さんも運営委員を務める「認知症未来共創ハブ」(外部リンク)では、認知症のある方の生活の場を訪ねて、共に過ごし、思いや体験に耳を傾けるインタビューを続けています。認知症のある方の生活のしづらさを引き起こす「症状」に関する医療や介護等の専門家による知見(専門知)はいったん横に置いて、認知症と共に生きる先輩たちの世界と経験知を知りたいと思うと、いろいろ新しいものが見えてきました。

平均すると発症後5年弱でしたが、自分ができること・できないことを理解して、自分なりの工夫を編み出している人が多くいることや、その豊かな知恵にたびたび驚かされました。改めてインタビューの文字起こしを読み解いてみると、最も強く表れていた感情は「幸せ」で、振り返ってみると、ささやかな日々の暮らしの幸せ、それを感じられる秘訣のようなものが浮かび上がってきたのです。

こうした語りの検討から、マイクロハピネスと生活の知恵への着目、それを手がかりとする豊かな関わりと地域づくりを進めるために、人とまちづくり研究所で地域包括支援センターや介護の専門職、地域住民の方々などに向けた研修プログラム(外部リンク)の開発・実施、ご本人やご家族の暮らしや支援のヒントにできるようなデータベースの開発等に取り組むようになりました。

当事者の「やりたいこと」に着目し、耳を傾けることから始まる、社会のアップデート

――医療従事者として、猿渡さんが認知症のある方と向き合う中で感じてこられたことを教えてください。

猿渡さん(以下、敬称略):医療従事者として、認知症当事者の声に耳を傾けてこなかったことを痛感しています。病院では、患者さんの名前と病名、身体機能といった情報ばかりを意識し、ご本人の声はないがしろにされがちです。

でも、「新しい認知症観」を踏まえると、実は認知症の人にもさまざまな可能性が眠っていることにも気づけるようになります。

以前出会った、認知症のあるAさんは、もともと保育園の園長先生をされていました。Aさんは送迎車による送り迎えによって施設に通うデイサービスと自宅に介護スタッフが訪問する訪問介護を利用しており、外出するのも容易ではない方でした。

そこで、ご本人に「やってみたいこと」について聞いてみたんです。そうしたら、「動物園に行きたい」とおっしゃった。どうやら何十年もの間、園児たちを動物園に連れていっていたそうなんです。

猿渡:さっそくAさんを動物園へ連れて行くと、うれしそうに「以前はキリンがいたところにゾウがいる!」と教えてくれました。広い園内を楽しそうに歩いていたのですが、疲れてしまい、途中で歩くのをやめてしまいました。

それを動物園側に相談したところ、「これは高齢者の方であれば誰でも起こり得るのではないか?」という気づきが生まれ、園内にベンチが設置されるようになり、次からAさんは不自由なく園内を回れるようになりました。それだけでなく、Aさんの声によって設置されたこのベンチは、Aさんのような認知症のある方だけでなく、動物園を訪れる高齢者の方々も集まる憩いの場となりました。

つまり、これまで耳を傾けてこられなかった認知症当事者の声を聞くことで、認知症のある方にとって優しい地域づくりが進む。そしてそれは、認知症のある方以外にとっても、暮らしやすい社会へとつながっていく事例といえます。

認知症のある方を含め、これまで耳を傾けられてこなかった人の声を聞くことは、みんなが暮らしやすい地域づくりにおいてとても大切なことなのだと考えています。

――「ベンチがなくても困らない」と思われていた場所が、Aさんの声によって、多くの方にとって不便だったことが明らかになった。そして、ベンチが設置されると、多くの方にとって快適な場所になったということですね。

堀田:そうなんです。認知機能が低下したら認知症、ではなく、それによって日常生活や社会生活に支障をきたす状態が認知症です。それなら、脳の機能が低下しても困らない社会環境をつくっていけばいいわけです。

認知症のご本人は、初期から、症状が進行してからも、生きづらさや足りないこと、何があったらもっと暮らしやすくなるのかを伝えてくれます。認知症のご本人とさまざまな人たちが出会い、一緒に過ごすなかから、これまで気づかなかったニーズやアイデアが生まれます。

認知症のある方の中には、やりたいことがあっても、ご家族や周囲の方に迷惑をかけるからと遠慮したり、どうせ言っても止められるからと黙っている人も少なくありません。

でも、認知症のある方の一言によって、誰もが諦めなくてよい社会に一歩近づくかもしれないんです。

「認知症に追いつけていない社会」が、認知症を「問題」にしている

――社会には「認知症のある方は何もできない人たち」という見方が根付いているようにも思います。

猿渡:当事者の声を聞かず、レッテルを貼ってきたからですよね。例えば、病院に連れて来られた認知症のある方がウロウロしていると、医療従事者は「これは徘徊ですね」と決めつけてしまうことがあります。

もしかしたら、ご本人はいきなり病院に連れて来られたことに動揺しているだけかもしれない。一方的に「徘徊」と決めつけることは、周囲の偏見や誤解を招きますし、当事者の行為や感情を押さえつけてしまうことにもつながります。だからこそ、まずは当事者の声に耳を傾けなければいけないんです。

認知症に対する古い見方というものは、私たち医療従事者が植え付けてしまったものかもしれず、個人的にはそれを深く反省しています。

当事者と真正面から向き合うことで、優しい関わり方を知る

――認知症のある方が自分らしく生きられる社会を実現するために、私たち一人一人にできることはありますか。

堀田:認知症の有無にかかわらず、自分と大切な人の「当たり前にしている習慣」や、「日々の小さな楽しみ・こだわり」に目を向け、愛おしむことも、その一つかもしれません。周囲から見たら取るに足らないことだとしても、お互いに大事にしていくこと。

そうすれば、誰もが当たり前の生活を諦めることなく、認知症のある方との関わりも、「何ができないか」ではなく「何を大切にしているんだろう」「心が動くことはなんだろう」に変わっていくのではないかと思います。

猿渡:そして何より、当事者の方と関わり合う経験を持ってほしいです。以前、大牟田市で、市役所の職員が認知症のある方とバンドを組むという企画を行いました。すると、市役所の職員の認知症のある方への関わり方がすごく変わったんです。

最初は、「認知症のある方と、どのようにコミュニケーションを取ればいいのか分からない」と戸惑う姿もあったんですが、認知症ご本人の声を聞いて、一緒に音楽を楽しむ過程で、「認知症だから」というフィルターがなくなり、最終的には打ち解けることができた。

きっと、自分の中にあった認知症のある方への偏見が、当事者と関わり合うことでなくなっていったのだと思います。

そうやって当事者の方と正面から向き合い、関わっていくことが、私たち一人一人にできることなのではないでしょうか。

認知症と共に生きる社会を実現するために、私たちにできること

- 認知症のある方が抱えている「課題」ではなく「やりたいこと」に目を向けてみる

- 全ての人が、自分の「マイクロハピネス=小さな幸せ」に気づき、大切にする

- 認知症のある方と関わり合うことで、新しい認知症観にアップデートする

「新しい認知症観」とは何か、それを知るために「人とまちづくり研究所」の皆さんに取材を申し込みました。お話の中で出てきた認知症のある方のエピソードには驚かされると同時に、自分の中に古い認知症観が根付いていたことにも気づかされました。

今後、もしも自分の家族や周囲の人が認知症になったとしたら、まずは「何がやりたいのか」を聞きたいと思います。

撮影:永西永実

一般社団法人 人とまちづくり研究所 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。