未来のために何ができる?が見つかるメディア

第3回 部下だけでなく上司の成長も促す、1on1ミーティングの手法と意義とは?

執筆:横内美保子

上司と部下が1対1で定期的に対話する1on1ミーティング(以下、1on1)を導入する企業が増えています。

上司にとって1on1は、自分が部下のときには経験したことのなかった新しい取り組みです。初めてなのは部下も同じ。

笑顔で終えた1on1の直後に、思いがけず部下の依頼で退職代行サービスから連絡がきて、ショックを受けた上司もいるようです。1on1はそう簡単なことではないのです。

しかし、1on1にはさまざまな効果があるという調査結果もあり、適切に行えば、部下だけでなく上司の成長も期待できます。

1on1の手法と効果を押さえたうえで、課題を明らかにし、その対処法と意義について考えます。

1on1ミーティングとは?

まず、1on1ミーティングとはどのようなものでしょうか。

テレワークが背景

1on1はアメリカのインテル社が40年前に行った教育型マネジメントで、グーグルなどシリコンバレーの企業が導入し、注目を集めました。*1, *2

日本ではヤフーの取り組みが契機となって注目されるようになり、その考え方に賛同した企業での導入が始まりました。

ヤフーの1on1の取り組みを解説した啓発書には、1on1は人材育成を目的にし、「定期的に上司とスタッフ(部下)が話す時間をオフィシャルに取るための仕組み」と定義されています。

その後、1on1普及に大きな影響を与えたのは、新型コロナウイルス感染症を契機に導入が進んだテレワークです。企業でのテレワーク導入率は2022年に51.7パーセントと、半数を超えています。*3

テレワークで多様な働き方を実現することは、育児や介護などを行いながら働く社員の離職防止になる他に、学生が就職先を選択する際の重要な要素にもなってきています。*4

しかし、その一方で、テレワーク下では、社員間のコミュニケーションが希薄になりがちなことが多くの企業の課題となっています。

テレワークでは、上司は業務進捗の報告を部下から受けますが、それだけでは、出社して顔を合わせたら把握できる、体調などの部下の微妙な様子を感じとったり、ミーティングをするまでもないほどの声かけやアドバイスがしにくい状況があるのです。

1on1ミーティングは、こうした課題を抱えるテレワーク下において、多くの企業で採用が始まりました。

あくまで部下が主体の対話

1on1で扱うテーマは、業務以外のことを推奨している企業もあれば、業務上の悩みの相談、体調に関すること、キャリアの相談なども含めて実施する企業もあります。*4

また、1on1を人事評価と連動させている企業もあれば、⼈事評価とは関連させていない企業もあります。*2, *5

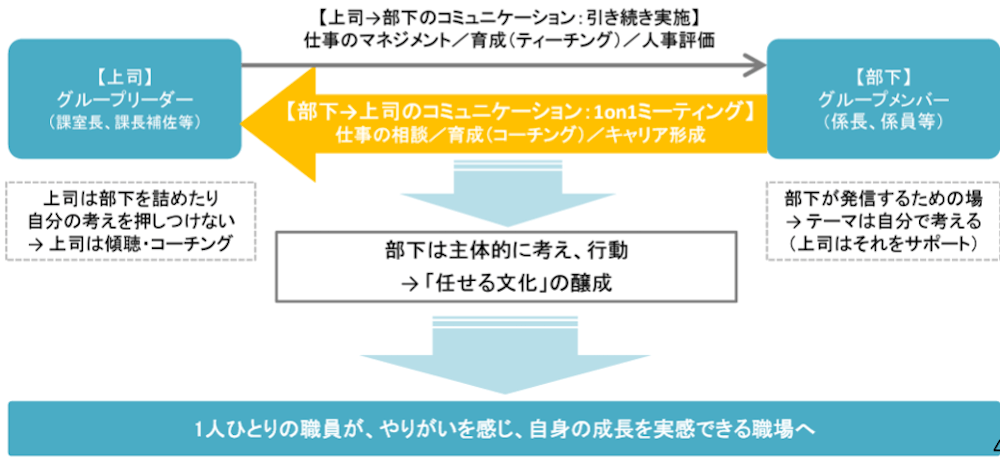

このように、1on1のやり方はさまざまですが、以下の図1は、1on1を導入している金融庁が示すイメージ図です。*2

この図から分かるようにに、1on1の主体はあくまで部下であり、上司は傾聴に努めることが重要です。

具体的な手法については、厚生労働省が支援動画を公開しています。同省が運営するYouTube「キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル」の、「1on1の導入に関する動画教材」です(図2)。*6

これは、企業の1on1導入・定着を推進するためのもので、キャリアコンサルティングの面談スキルが取り入れられています。1on1の進め方について、ヒントがみつかるかもしれません。

「霞が関働き⽅改⾰推進チーム」が示す方策

各府省の中堅・若⼿職員で構成される「霞が関働き⽅改⾰推進チーム」は、霞が関における働き⽅改⾰の課題を解決するために、毎年度、テーマを決めて議論を行っています。*5

2019年度のテーマは「職場におけるコミュニケーションの在り⽅」でした。その議論のなかで1on1が取り上げられ、有効な⽅策として、以下が挙げられています。

- 何のために⾏うのか、職場⾵⼟等を踏まえ、⽬的を設定すべき。部下の育成、上司・部下の信頼関係の構築、上司のマネジメント向上など

- 実施に積極的な部署から率先して取り組むことが有効

- 実施に当たっては、⼼理的安全性(「無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」と信じられるかどうか *7)確保への留意も必要。内容を本⼈の了解なしに他⾔しない、といったルールの設定

1on1の実施状況と効果

次に、実施状況と効果をみていきましょう。

導入割合は6割弱

パーソル総合研究所が行った「人事評価制度と目標管理の実態調査」の調査結果によると、部下との1on1・定期面談の制度化率は59.3パーセントでした。*8

定期的な1on1・定期的面談にかける1回あたりの平均時間は25.3分です。

頻度はどうでしょうか。

パーソルホールディングスが実施した「組織マネジメントの実態調査レポート」によると、一番割合が高い頻度は、「半年に1回程度」(30.0パーセント)、次いで「2、3カ月に1回程度」(17.1パーセント)、「月に1回程度」(15.3パーセント)、となっています。*9

このレポートでは、1on1の頻度が多いほど目標に対する達成度が高くなることも示されています。

さまざまな効果

次に、1on1の効果をみてみましょう。

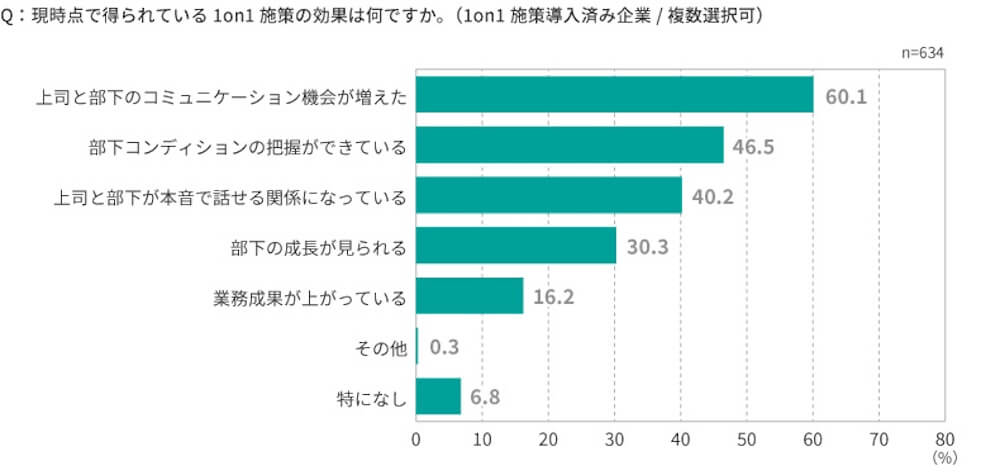

リクルートマネジメントソリューションズが行った「1on1ミーティング導入の実態調査」(以下、「実態調査」)では、以下のような回答が得られました。*10

上記の図をみると、上司と部下とのコミュニケーションの機会が増えたことで、上司は部下のコンディションが把握でき、上司と部下とが本音で話せる関係になっていることが窺えます。

また、「部下の成長が見られる」という回答も3割程度、ありました。

1on1の課題と対処法

ここでは、1on1の課題とその対処法についてみていきます。

上司が抱える課題

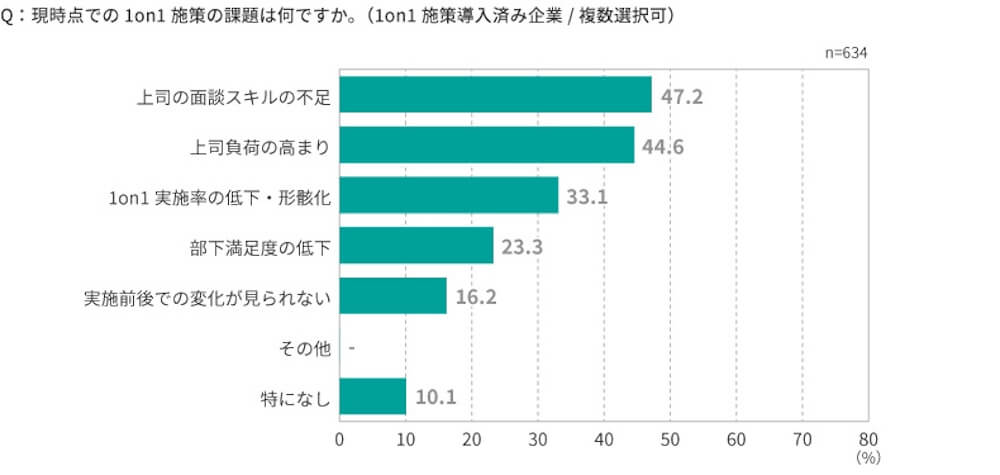

上述の「実態調査」で明らかになった課題は以下のようなものでした。*10

大きな割合を占めているのは、「上司の面談スキルの不足」と「上司負荷の高まり」です。1on1は導入が始まってまだ日が浅いため、ノウハウなどが十分に浸透していません。*4

また、本来なら立ち話で済んでいた会話を補うために、定期的に対話の機会を設けることで、上司の負担が増えている実情があるのです。

では、こうした課題を解決するためにはどうしたらいいのでしょうか。

負担が偏らないために

上述の「霞が関働き⽅改⾰推進チーム」の報告書では、以下のように指摘されています。*5

- 効果的な実践のためには、上司側のコーチング研修が必須

- 部下が主体のコミュニケーションであるため、部下向けの研修も設けることが望ましい

経済産業省の調査では、実際に企業内での研修を行って、上司の1on1の取り組みを支援する企業もあることが報告されています。*4

また、上司の負担が重い場合は、マネージャーと部下ではなく、チームリーダーなどに対話する相手を委譲して1on1を実施する事例も見られました。

国内大手メーカーの管理職(上司)を対象にインタビュー調査を行った研究(以下、「インタビュー調査研究」)では、管理職は企業の支援を受けつつ、現在1on1が過渡期であることを理解したうえで、試行錯誤しながら継続的に実施すべきだと指摘されています。*1

1on1は上司の成長も促す

冒頭でふれたように、問題なく終わったと思っていた1on1の直後に退職代行サービスから連絡がきて、ショックを受けた上司もいるようです。

上述のように、課題として「上司の面談スキルの不足」を挙げた人が半数近くいたという状況は、1on1の取り組み方に悩む上司の姿を浮き彫りにしています。

若い頃、部下の立場で1on1を経験したことがなく、専門的なスキルを学ぶ機会もなかった上司にとって、1on1が難しいのは当然のことといえるでしょう。

しかし、だからこそ、1on1は若手だけでなく、上司にも学びが得られるはずです。

上述の「インタビュー調査研究」によると、1on1を継続して実施している管理職は、部下の成長や自身のマネジメント力の向上を感じ、その有用性を理解しているということです。*1

成長するのは、部下だけではありません。1on1は上司の成長にもつながる有益な取り組みなのです。

[資料一覧]

*1.参考:岸野早希・平野光俊「1on1ミーティングの現状と課題に関する一考察-国内大手メーカーA社の事例研究」(『キャリアカウンセリング研究 2023年第24巻第2号』)p.34,45(外部リンク/PDF)

*2.参考:金融庁長官遠藤俊英「金融行政の今」(2019年12月20日)p.45,47(外部リンク/PDF)

*3.参考:総務省「通信情報白書 令和5年版 第2部 情報通信分野の現状と課題 第11節デジタル活用の動向」(外部リンク)

*5.参考:内閣官房「霞が関働き⽅改⾰推進チーム令和元年度「議論の成果」」(2022年6月)p.1,19(外部リンク/PDF)

*6.参考:厚生労働省 キャリア形成・リスキリング推進事業チャンネル「1on1の導入に関する動画教材 キャリアコンサルティングの技法を取り入れた1on1ミーティング」(外部リンク)

*7.参考:Google re.Work「「効果的チームとは何か」を知る」(外部リンク)

*8.参考:パーソル総合研究所「人事評価制度と目標管理の実態調査 調査結果」(2021年9月)p.12,13(外部リンク/PDF)

*9.参考:パーソルグループ「1on1とは?目的や話す内容・面談との違い【取り組み調査あり】」(外部リンク)

*10.参考:リクルートマネジメントソリューションズ「プレスリリース【調査発表】1on1ミーティング導入の実態調査」(2022年4月25日公開、2024年3月18日更新)(外部リンク)

〈プロフィール〉

横内美保子(よこうち・みほこ)

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。

横内美保子 公式X (外部リンク)

横内美保子 公式Facebook(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。