未来のために何ができる?が見つかるメディア

依存症の背景にも性差がある。誰もがなり得る病「依存症」にはどう向き合うべきなのか?

- 特定の物質や行為をやめることができない病気「依存症」は、いつ誰がなってもおかしくない

- ジェンダー(※)にまつわる困難や痛みから逃れるために依存症となるケースが多い

- 依存症になる人を減らすには、依存対象と「どう向き合うか」を伝える教育が重要

- ※ これが男らしい、これが女らしいと決めるなど、社会や文化の中でつくられた、性別に対する考え方

取材:日本財団ジャーナル編集部

日々の生活や健康、人間関係や仕事などに悪影響を及ぼしているにもかかわらず、特定の物質や行為を、やめたくてもやめられない状態、「依存症」。この言葉を聞くと、「だらしがない人」「自分を律することができない人」「快楽を追求している人」というイメージを持つ人がいるかもしれません。

しかし近年、依存症になる背景として、心身の傷が大きな影響を与えており、アルコールや薬物の乱用によってその痛みを和らげているという実態が見えてきました。

さまざまな被害体験を背景に、病気や障害に苦しむ女性への援助を行うNPO法人リカバリー(外部リンク)の代表、大嶋栄子(おおしま・えいこ)さんは、精神科病院のソーシャルワーカー(※)として経験を重ねる中で、依存症は個人だけの問題ではなく、特に女性の場合、暴力被害やジェンダー格差による社会的な困難と深く関わっていることに気づいたと言います。

- ※ 生活に困難を抱える人々に対して相談に応じ、必要な支援につなげる専門職。支援の対象は高齢者や障害者、子ども、貧困家庭、精神疾患のある人など多岐にわたる

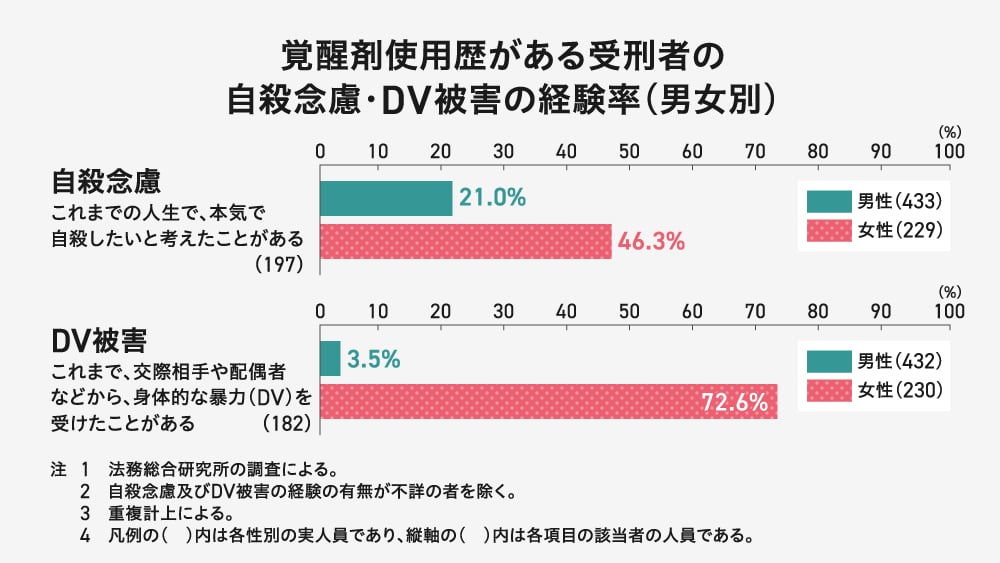

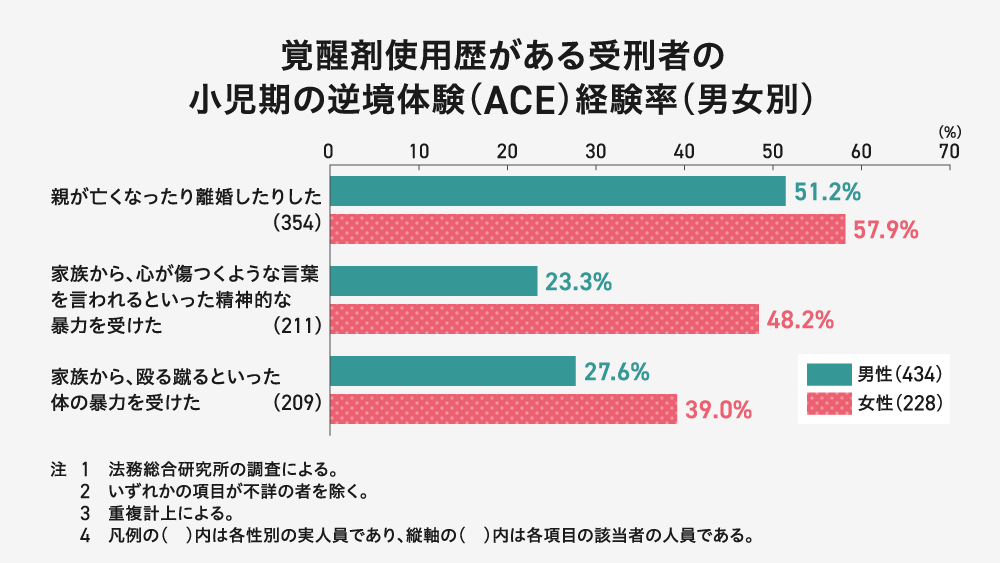

法務省の「令和6年版犯罪白書」(外部リンク)によると、女性受刑者の約3割が覚醒剤取締法違反によって検挙されています。また「令和2年版犯罪白書」(外部リンク)では、その多くが交際相手や配偶者などからの身体的暴力(DV)や小児期のつらい体験を経験していることが分かっており、他の犯罪と比べて再犯リスクも高くなっています。

偏見も根強い、依存症の本当の姿とは。そして依存症から回復する人を社会でどう支えることができるのか、NPO法人リカバリーの活動についても伺いながら、理解を深めていきます。

依存症は、いつ誰がなってもおかしくない病気

――まず、依存症とは何かを教えてください。

大嶋さん(以下、敬称略):特定の物質の摂取や行為を、やめたくてもやめることができない状態です。依存の対象となる物質はアルコール、処方薬などの身近なものから、覚醒剤といった違法薬物の場合もあります。

行為でいうとギャンブル、万引き、自傷行為などがありますが、これらはほんの一例で、依存の対象にはさまざまな種類があるのが特徴です。

――依存症はどのように進行していくのでしょうか。

大嶋:アルコールを例に説明します。アルコール依存症(※)となる人も、元々はお酒を飲むのが好きな人と同じで、アルコールを楽しく飲むことができている状態。しかし、徐々に「酔う」ために飲み始めます。それは、向き合いたくない現実やトラウマを忘れることができるからです。

やがて、アルコールを摂取せずにはいられなくなります。そして、さらに摂取し続けることで、生活や仕事、身体などに悪影響が出てきても、やめられない。これが、アルコール依存症という病です。

- ※ お酒の飲み方(飲む量、飲むタイミング、飲む状況)を自分でコントロールできなくなった状態。飲むのは良くないことだと理解していても、脳に異常が起きていて飲むことをやめられない

――なぜそのようなことが起きてしまうのでしょうか。

大嶋:飲酒を続けていると、同じ量を飲んでも同じように酔うことができなくなったり、安らぎを得ることができなくなったりして、飲酒量が増えていきます。すると、アルコールが切れたときに、手の震えや喉の渇きといった離脱症状が現れてきます。

そして、離脱症状を不快に感じるため、また飲んでしまうわけです。人によっては、「記憶を失うような飲み方をしないでおこう」と思ったのに、「また似たようなことをしてしまった」という罪悪感もありますが、これは離脱症状の精神的な側面です。

――そんなふうに、依存症はどんどん進行していくのですね。

大嶋:はい。周りから見れば、なぜやめられないのか、なぜ何回も失敗を繰り返すのか理解できないと思いますが、本人は現実を忘れるためにお酒を飲んでいるわけですから、現実の問題を解決しない限り、なかなかやめることはできません。

またアルコールのように、身近にある物質に依存しかけている場合、「ここからが普通の飲酒で、ここからがアルコール依存症」というように切り分けることが難しいわけです。

本人に依存症の可能性を指摘したとしてもなかなか納得できず、治療につながりづらいのもこの病気の特徴だといえます。こういった点からも、とても身近で誰にでも起こりうる可能性があるのです。

――依存症になってしまう背景には、どのようなものがあるのでしょうか。

大嶋:人によってさまざまですが、「目を背けたいこと」があるのがほとんど。そしてその背景は、男性と女性で異なることが多いです。

男性の場合、「何かを成し遂げなければ」「責任を果たさなければ」というプレッシャーを、競争の激しい男性社会の中で強く感じている人が多いですね。

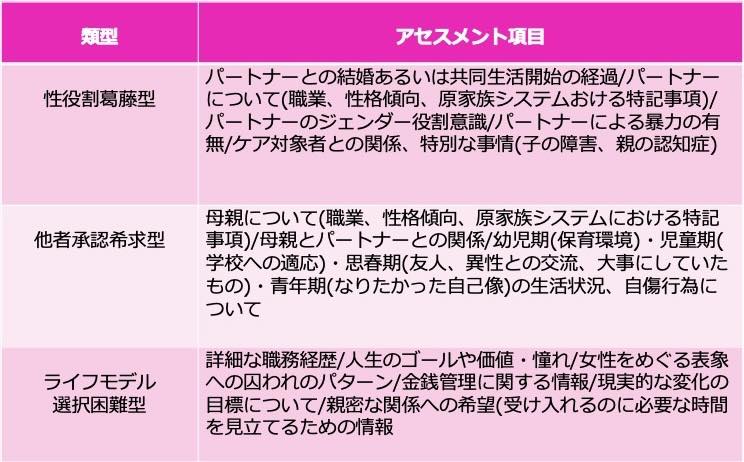

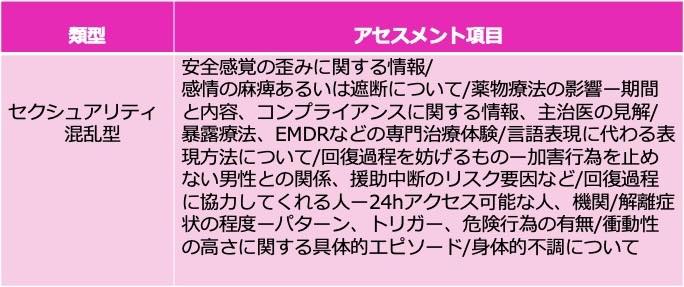

女性の場合は、いくつかの傾向があって、それらを類型として分類しています。

まず、性別役割分業(※)の中で、家事や子育てといったケアの役割を担いながらも、家族から十分な評価を得られずに葛藤を抱える「性役割葛藤型」。次に、幼少期からつらい環境の中にあって、親から十分な承認を得られなかったことで、他者からの承認を常に求めてしまう「他者承認希求型」。この類型は自傷行為が目立つ傾向にあります。

そして、キャリアも女性としての幸せも完璧に求め過ぎて疲れてしまったり、そもそも将来を描くのが困難な状況にあったりする「ライフモデル選択困難型」です。

- ※ 「男は仕事、女は家庭」といった、個人の能力とは関係なく、性別を理由として役割を分けること

大嶋:他にも、LGBTQ+(※1)である自分を受け入れられない困難や、LGBTQ+である自分を周りがどのように見るかという葛藤を持った方。そして、性被害という「自分の存在そのものを全面的に否定されてしまった経験」のフラッシュバック(※2)をやり過ごすために、依存症になるケースもあります。

- ※ 1.レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別と性自認が一致しない人)、クエスチョニング(自分の性的指向や恋愛の指向、性自認について「模索中」または「決めたくない」といった状態の人)もしくは、クィア(性別の規範に沿わない人)の英語の頭文字に、それ以外のさまざまな性的少数者を示す、+を加えた言葉

- ※ 2.過去の嫌な記憶が突然生々しく、意識的にではなく勝手に蘇ること。頭が真っ白になり、怒りや苦しみが込み上げてくるなどの症状に襲われる

――依存症と聞くと、「意志が弱い人」というイメージがありましたが、そうではないのですね。

大嶋:そういった偏見は強く、個人の意志の問題だと捉えている人が多いと感じます。ただ、依存症になる要因のほとんどは社会的な構造によって生み出されています。

例えば、家庭内でのケアの役割が女性側に一方的に押し付けられていることや、性別を理由にキャリアでの成功を望めなかったり、同じ仕事内容でも男性との賃金格差があったり、ジェンダーによる格差に悩む女性は多くいると思います。

こういった社会的な構造による困難が依存症を引き起こすことになるため、決して個人の問題ではないのです。

変わっていく依存症治療の考え方と教育

――依存症の治療は、どのように行われるのでしょうか。

大嶋:依存症は、基本的に治療をすれば元の状態に戻るというものではありません。そのため、それ以上悪化させないことを目的に行われます。

例えば、依存の対象となる物質や行為とどう付き合っていくか、依存症の背景にある問題をどう解決していくかを学ぶことが、治療の中心になってきます。

アルコール依存の場合だと、「どうしてもお酒が必要だ」と思うときに、自分の内面に何が起きていて、どうすればお酒を飲まずに楽になることができるのか。そういったことを面接でお話していきます。

また、本人が飲まずに過ごしやすくなるよう、環境を整えるお手伝いをしたり、「お酒を飲まない方が楽に生きられる」ということを日々確認するために、自助グループにつながることも大切です。

――「自助グループ」とは何を行う場所なのでしょうか。

大嶋:自助グループは、同じ悩みを抱える人同士が集まり、自分の痛みや経験、気持ちを語り合い、共感し、支え合う場所です。

ただ、男性は自分の痛みを開示して話すのが苦手な傾向にあります。なぜなら、痛みを見せることが「負け」とされる社会の中で生きてきた人が多いからです。そのため、社会で過ごすときは弱みを見せない「社会の中で生きる顔」、そして自助グループでは本音や痛みを話せる「自助グループの中で生きる顔」、その2つの顔を使い分けていくことになります。

――治療をしても元の状態に戻らないのであれば、そもそも依存を促すような物質に触れないように生きていくことが重要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

大嶋:特に女性の場合は、暴力によるトラウマといった大きな心の傷を負っていることが多く、そうした心身の痛みを何かに依存することでやり過ごしてきた人も少なくありません。そのような場合、無理に使用をやめさせると最悪の事態も起きかねないのです。

ですから、「付き合い方を学ぶ」ことが重要だと考えています。

私は、ただ「ダメ。ゼッタイ」と伝えるだけではなくて、依存症とはどういう病気なのか、依存物質であるアルコールや処方薬にはどういう作用があるのかを正しく伝えていくことが、結果的には自分や大切な人を守ることにつながると考えています。

依存症を引き起こすアルコールや薬物はとても身近にあって、誰もが痛みを抱える現代ではいつ依存症になってもおかしくありません。

依存症を重症化させないためには、早期発見と早期介入が大切ですが、それを妨げているものこそが、薬物の危険性を伝えるときに使われる「ダメ。ゼッタイ」という教育だと思っています。

例えば、薬物依存症者の強烈な画像や様子を見せて、「絶対に依存物質に手を出してはいけない。手を出したら、人生が終わる」というようなメッセージを伝えることは、もし仮に使ってしまったときに誰かに相談しようという気持ちを阻んでしまうのです。

「私たちの社会にはこういった依存症になりうる物質や行為があります、お酒や処方薬に触れるときはより安全な使い方をしましょう」と伝えていくことが大切なのではないかと思います。

――大嶋さんが代表を務めるNPO法人リカバリーで、2019年から2024年まで行った札幌刑務所での女子依存症回復支援モデルについて教えてください。

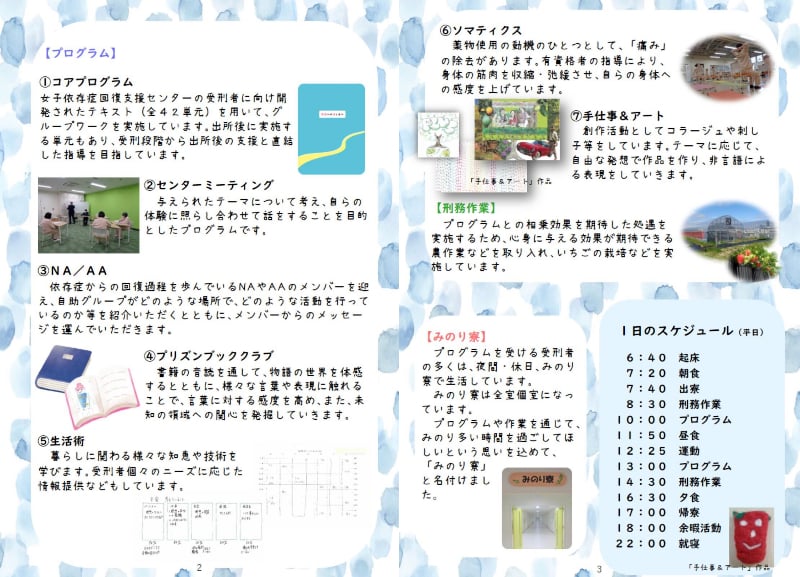

大嶋:このプログラムは札幌刑務所に設置された「女子依存症回復支援センター」(外部リンク/PDF)で行われた事業です。

違法薬物を使用した受刑者の再犯率が非常に高いことから、参加者が薬物使用に至った背景に焦点を当てたプログラムを行うこと、そして出所後も薬物依存からの回復に必要な治療や支援を継続する大切さを本人に認識してもらうことを目的に行われました。

――プログラムの内容を教えてください。

大嶋:参加者たちは刑務作業の中心となる「いちご栽培」を半日行い、残りの半日を薬物依存症からの回復を目指すプログラムに取り組みます。

その一部をご紹介すると、依存症をジェンダーや家族関係の視点から学んだり、自分のトラウマやこれまでの生活について振り返ったりすることをします。そして自分の気持ちを作品やアートで表現する「手仕事&アート」、身体の無意識の緊張を意識的にほぐすエクササイズ「ソマティクス」などを行います。

これらのプログラムが特徴的だったのは、出所後も支援団体とつながり、伴走支援を受けられること、プログラム参加者が全員、個室の寮で暮らしていることです。この寮は一般家庭と同じような環境を整備し、出所後の生活をイメージしやすい工夫がなされていました。

――女子依存症回復支援モデルではどういった成果が得られましたか。

大嶋:モデル事業実施以降、私たちが関わっている出所者の方は15人くらいになると思いますが、最大の成果としてはプログラムの参加者たちが「これ以上放置しておくと、また刑務所に戻ることになってしまう」という時期や状態を自分で理解し、私たちに助けを求めてくれることです。

薬物に依存する人の多くは自分を恥じているため、人に援助を求めることがとても苦手です。連絡が来るときは本当に待ったなしの状態で、急いで飛行機で飛んでいくというようなこともありますが、助けを求められるようになることは依存症患者にとって大きな前進だと考えています。

薬物依存症の女性の再犯防止や社会復帰を支えるために、みんなができること

依存症者の回復に向けて、社会全体や周囲の人たちに何ができるのかについて、大嶋さんに3つのアドバイスをいただきました。

[1]「ダメ。ゼッタイ」教育から脱却する

依存症とはどういう病気なのか、依存物質になりうるアルコールや処方薬などの作用を正しく学び、正しい情報を得られるようにする。また、偏見によって当事者をおとしめないようにする

[2]身近な人が依存症かもしれないと思ったときに、相談できる場所を見つけておく

依存症は誰でもなり得る病。身近な人が依存症かもしれないと感じたら、相談できる場所をあらかじめ見つけておく。相談できる場所は、各都道府県にある「こころの健康相談統一ダイヤル」(外部リンク)や全国の自助グループなどがある

[3]依存症支援団体や機関に対する支援を行う

社会には依存症に対し根強い偏見があり、支援を行う団体や機関は多くないのが現状。そういった団体を財政的に応援するのも、私たちが取り組める行動の一つ

違法薬物による受刑者は再犯率が高いこと、また依存症に至る背景には性差があることに関心を持ち、大嶋さんに取材を申し込みました。

取材を通して、依存症に対するさまざまな誤解が解けたと同時に、依存症をなくしていくには、ジェンダーや社会構造による困難を減らせるように社会が変容し、依存症に関する教育にもアップデートが必要だと感じました。

撮影:佐藤潮

〈プロフィール〉

大嶋栄子(おおしま・えいこ)

NPO法人リカバリー代表、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所客員研究員。精神科ソーシャルワーカーを経て、2002年にさまざまな被害体験を背景に持つ女性の支援を行う団体「それいゆ」を立ち上げる。2004年、NPO法人リカバリーとして認証され、現在3つの事業を実施 。フェミニスト・ソーシャルワークについて実践と研究を行っており、著書には『その後の不自由』(共著/医学書院)、『生き延びるためのアディクション』(金剛出版)、『傷はそこにある』(日本評論社)など。なお最新刊である『傷はそこにある』は、2025年日本ソーシャルワーク学会・学術賞を受賞した。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。