未来のために何ができる?が見つかるメディア

性のあり方は多様で一人一人違うもの。LGBTQ+の若者にとって安心できる居場所とは?

- LGBTQ+(※)の若者の多くはさまざまな困難に直面し、心の不調を抱えている

- 困難の背景には、「LGBTQ+は存在しない」という前提でつくられた社会構造がある

- LGBTQ+について学び、自分自身についても知ることが、性のあり方によって取り残される人のいない社会につながる

取材:日本財団ジャーナル

- ※ レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別と性自認が一致しない人)、クエスチョニング(自分の性的指向や恋愛の指向、性自認について「模索中」または「決めたくない」といった状態の人)もしくは、クィア(性別の規範に沿わない人)の英語の頭文字に、それ以外のさまざまな性的少数者を示す、+を加えた言葉

認定NPO法人ReBitが2025年2月から3月にかけて行った「LGBTQ子ども・若者調査2025」(外部リンク)では、LGBTQ+の中高生や若者が学校や家庭でさまざまな困難に直面している実態が明らかになりました。

「過去1年に、LGBTQの中高生の9割が学校で困難やハラスメントを経験」

「10代のLGBTQは同世代全体と比較し、メンタルヘルスの不調が8.2倍」

周囲の無理解や偏見、差別、いじめ、ハラスメント、保護者との関係などにより、心身の不調を感じたり、ひきこもりや不登校の状態に陥ったりするLGBTQ+の子どもや若者は少なくありません。

一方で、セクシュアリティについて安心して相談できる人や場所を持つことで、メンタルヘルス不調のリスクが下がるということも分かっており、彼らが気軽に相談でき、安心して過ごせる居場所づくりが求められています。

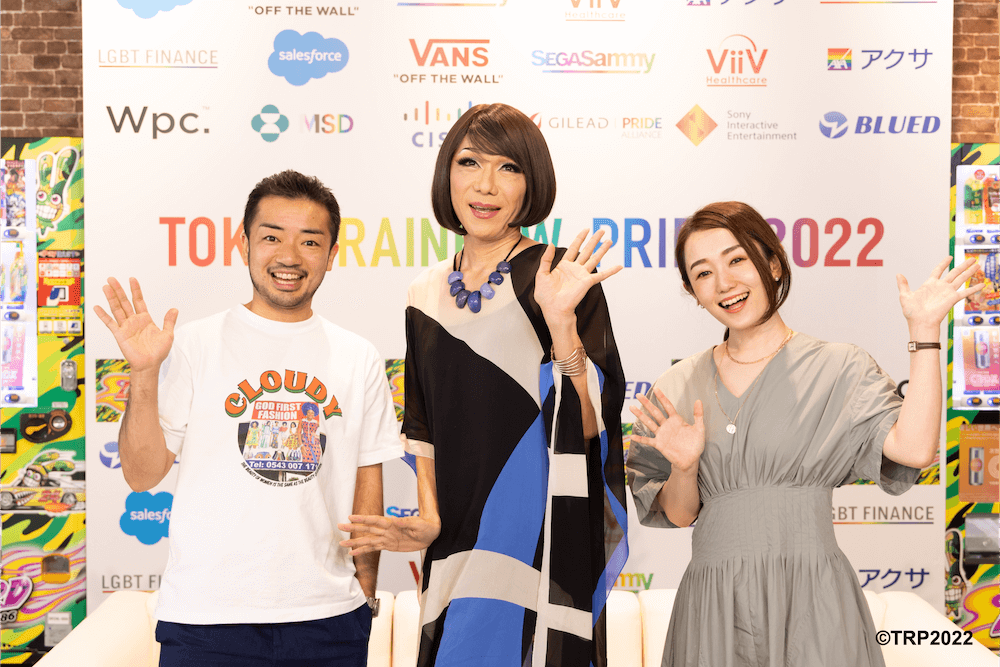

こうした状況下でLGBTQ+の子どもや若者を支援しているプロジェクトの一つが、国内の団体や個人、企業が共同で立ち上げた「プライドハウス東京」(外部リンク)です。

「プライドハウス」は、 2010年バンクーバー冬季オリンピック・パラリンピック競技大会を機に、 LGBTQ+に対する偏見や差別が強いとされるスポーツ界において、当事者やその家族、観戦に訪れた観光客が安心・安全に過ごせる居場所を提供することを目的に、地元のNGOやNPOが主体となって、国際的なスポーツイベントに合わせて世界各地で展開されてきた取り組みです。

その理念を受け継ぎ、2021年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて立ち上げられたのが「プライドハウス東京」。2020年には、東京・新宿区に常設の拠点「プライドハウス東京レガシー」(外部リンク)を設立し、当事者への居場所の提供や、相談支援、交流会の開催などに取り組んでいます。

この記事では、ユース事業プロジェクトマネージャーの小野アンリ(おの・あんり)さんと、LGBTQ+ユース(LGBTQ+の10代・24歳以下)を対象にしたプログラムやイベントを担当するユーススタッフのAさんに、LGBTQ+の子ども・若者の現状や活動内容、全ての人が性のあり方によって取り残されることなく、平等に、健やかに生きられる社会をつくるために必要な視点について伺いました。

LGBTQ+の子どもや若者が直面する困難は、「差別やいじめ」だけではない

――支援者の立場から、当事者の子どもや若者はどんな問題に直面していると感じますか。

小野さん(以下、敬称略):LGBTQ+の子どもや若者は「自分の性に違和感を持っている」「性に悩んでいる」と表現されがちですが、私はその表現にずっと違和感を抱いているんです。まるで、「性のあり方で勝手に悩んでいる」「本人の性のあり方自体が問題」であるような表現だと。

- ※ LGBTQ+の子どもたちも包摂された教育

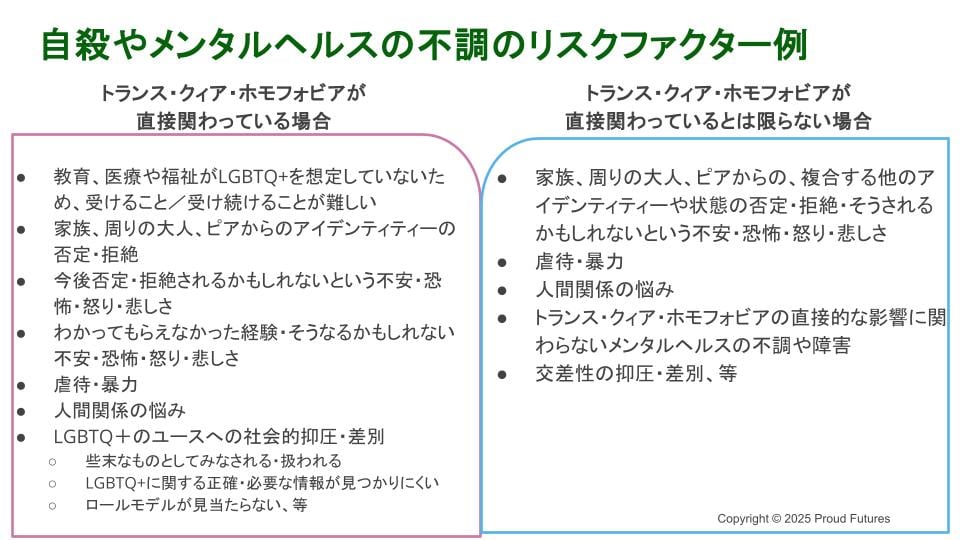

小野:実際の問題は、社会が教育や医療、福祉などのあらゆる場面において、LGBTQ+の存在を想定していないことだと思っています。

また、いまだに多くの偏見が社会に根強く残っていることで、当事者の子どもや若者たちは周囲の人から性のあり方に対する否定や拒絶をされたり、虐待や暴力を受けたりと、人間関係で悩みを抱えがちです。

その他にも、LGBTQ+への社会的な抑圧や差別が小さな問題と見なされること、正確で必要な情報が見つかりにくいこと、ロールモデルが見当たらないことなども悩みにつながっています。

- ※ トランスフォビア(transphobia)、クィアフォビア(queerphobia)、ホモフォビア(homophobia)を合わせた言葉。トランスジェンダーや性別の規範に沿わない人、性的マイノリティ、同性愛者に対する嫌悪、またそれらのアイデンティティを拒絶し、認めない考え方を指す

――プライドハウス東京レガシー(以下、レガシー)を訪れるLGBTQ+の子どもや若者からは、どのような困難を抱えているという声が聞かれますか。

小野:私たちは鉄壁の秘密保持ルールを敷いていて、たとえ個人が特定されない形でも、ここに来た方の話を許可なく話すことはできないんです。

Aさん(以下、敬称略):ネットなどでよく見かけるのは「差別的な発言を受けた」といった分かりやすいものですよね。

もちろんそれもありますが、出生時に割り当てられた性別と自認する性別が一致する人(=シスジェンダー)や、女性か男性のどちらかの性別を自認し、自分の性別と異なる女性か男性(いわゆる「異性」)に性的惹かれを抱く人(=ヘテロセクシュアル)だけを前提とした社会構造そのものに要因があると感じています。

そうした社会構造であるがゆえに、LGBTQ+の人たちが困っていても、そうでない人には困難さが理解されづらく、可視化されづらい状況にあるかと。

――インパクトの強い出来事だけに苦しめられているわけではないんですね。

小野:LGBTQ+の子どもや若者の日常的な困難って「小石がたくさん転がっている道を裸足で歩いている」ようなもの。一つ一つの小石はささいな「障壁」と思われてしまいがちですが、そんな道を歩いていたら、一歩踏み出すたびに痛いし歩きづらいですよね。

――そうした状況にあるLGBTQ+の子どもや若者にはどんな支援が必要でしょうか。

小野:よく想像される支援は、「困っていたら例外的な措置として特別なことをする」というものですが、それだけでは不十分です。

この社会は、何もかもが「LGBTQ+は存在しない」「居てはいけない」という前提でつくられていますが、子どもが育つ家庭や施設、学校や病院、習い事などの環境がLGBTQ+インクルーシブになることが欠かせません。

その上で、いじめといった事態に学校が適切に対応できること、カウンセラーや医療者がLGBTQ+に関する知識を身に付けること、当事者の家族がその子のアイデンティティを受容して適切なサポートをすることなども必要です。

――社会の根本的な改善と、個別に起こった事象への対応、その両方が必要なんですね。

小野:LGBTQ+の子どもや若者が感じている困難を、「小石がたくさん転がっている道を裸足で歩いている」だとすれば、「絆創膏を貼る」が今まで行われてきたことです。しかし今では「石をどかす」「靴を用意する」ことが必要だと思っています。

LGBTQ+の子どもや若者が、安心・安全に過ごせる居場所を提供

――レガシーではどんなことができますか。

小野:飲み物を一杯無料で提供しているので、気軽に立ち寄って、好きなようにくつろいでもらえたらと思います。年齢や国籍、ジェンダー、セクシュアリティを問わず、どんな人も来られるオープンな場所です。

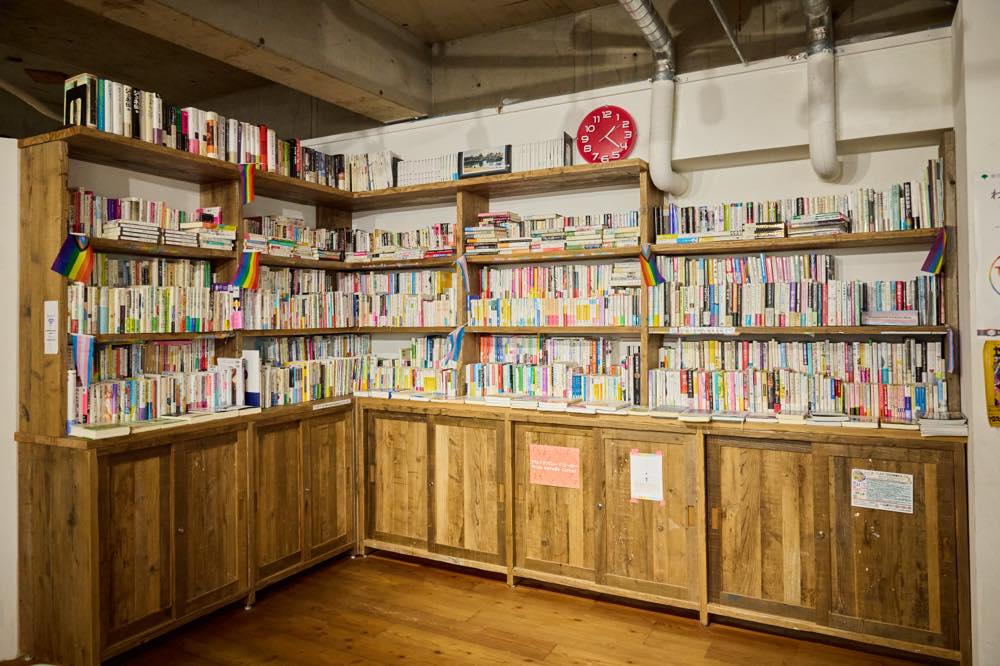

また、「プライドハウス東京」では「LGBTQコミュニティ・アーカイブ&ライブラリー」プロジェクト(外部リンク)として、約3,500冊のLGBTQ+関連書籍・資料を収集し、アーカイブしています。その一部をレガシーに置いていて、自由に読むことができます。

――LGBTQ+ユースを対象としたプログラムについて教えてください。

小野:「ユースデー」「ユース交流会」などのイベントを開催しています。

「ユースデー」は月に数回、レガシーの一部のテーブルで行われていて、24歳以下なら誰でも参加できます。19歳から24歳までのユースのスタッフを交えてゲームをしたり、無料でごはんを食べたりできる気軽なイベントです。月に1回の「ユース交流会」では、レガシーを貸し切ってLGBTQ+ユースのみんなでおしゃべりをします。

A:東京以外の場所で開催されるレインボーフェスタ(※)にも訪れ、現地の子どもや若者が参加できる「出張ユースデー」を開催することもあります。大きなイベントのついでなら、来てくれる人も多いかなと。

- ※ LGBTQ+への差別をなくし、理解を深めるイベント

――他にはどんなイベントがありますか。

A:LGBTQ+の当事者であるユースのスタッフが自分の経験を話すイベントはすごく人気があります。

小野:印象的だったのは、ユースのスタッフたちが「かつてユースだった人の話にしかアクセスできない」「今を生きるユースの話をもっと聞きたい」と話していたことです。

3~4歳ほど年が離れただけでも時代背景が全く違うので、同世代のユースの話を聞ける機会は貴重だと思います。

――無料相談支援プログラム「ラップアラウンド・サポート」についても教えてください。

小野:「ラップアラウンド・サポート」(外部リンク)は、LGBTQ+や、そうかもしれないと感じている24歳以下の人を対象としたプログラムです。個室内での対面、またはオンラインで話すことができ、英語や筆談でも相談できます。少年院や刑務所で過ごしている方は手紙で相談することもできます。

ご本人の希望があれば、家族や学校の先生、主治医など、周囲の人とも連携してサポートします。対応するのは、LGBTQ+当事者の相談支援や、LGBTQ+に関する研修講師経験のあるスタッフに限っており、適切なサポートができる体制を整えています。

ユース支援の現場では、支援者が「○○してあげる」「本人では決められないだろうから、大人が導くべき」というスタンスになりがちです。

しかし私たちは、「子どもや若者は可能性に満ち溢れた存在であり、十分なリソースさえあれば自ら行動し、成長する力がある」という前提のもとにアプローチする、「ポジティブ・ユース・ディベロップメント」の考え方を大切にしています。

当事者の子どもや若者自身は「自分がどうしたいのか」をちゃんと知っているし、すでに動き出していることもあるんです。

――自分の力を信頼してくれる大人にサポートしてもらえれば、自信を持てそうですね。

小野:そうですね。「ラップアラウンド・サポート」の利用者アンケートの中に、「広報活動等で使用OK」のものがあるので、利用者の声を一部ご紹介します。

「らしさにとらわれずに好きな服装をし、楽しめるようになって、以前より楽しく毎日を過ごせるようになった」(18歳)

「人生の困難をより上手に乗り越えられるようになっただけでなく、より大きな夢や、よりヘルシーな人間関係を追いかけられるようになった(一部抜粋)」(25歳)

揺り戻しを繰り返しながらも、社会は着実に前進している

――ろう者(※)の方を対象にした取り組みもあると聞きました。どのようなことをされているのでしょうか。

小野:毎月1回「デフデー」を開催していて、ろうの方たちが過ごしやすい机のレイアウトにしています。レガシーのスタッフの中にはろう者のスタッフもいるので「デフデー」の日以外にも、普段からろうの方たちに来館していただけたらと思っています。

- ※ 聴覚に障害があり日本手話を第一言語とする人のことを指す

小野:以前はろうの方のことをあまり考えられていなくて、来館がもっと少なかったんです。私自身は耳が聞こえる聴者(※)ですが、ある日ふと、「息を吐くようにろうの方たちを排除してしまっている」と気づいた瞬間があったんです。

居なくても当たり前、居たら「居るな」くらいに思っているだけだと。それって、LGBTQ+の子どもや若者がよく経験する扱いにすごく似ていました。

そのことを深く反省して、今はろうの方たちにとって、当たり前に自分の言葉で話せる人がいて、有益な情報が手に入る場所であることも意識しています。

- ※ 聴覚に障害がない人のことを指す

――ろう者の方をはじめ、身体的・精神的・知的・発達などの障害がある、複数のマイノリティ性があるLGBTQ+の方に対して、今後どのような取り組みを考えていますか。

小野:これまでもそういった方たちを包摂した居場所になれるよう努力をしてきましたが、まだ不十分です。すでに取り組んでいることは、SNSに投稿する画像にALT(オルト)テキスト(※1)を入れる、レガシーにイヤーマフ(※2)や耳栓、筆談ボード、手持ち無沙汰を解消することで不安を軽減できる玩具(フィジットトイ)を置くなどです。

昨年(2024年)度は有識者の方をお招きし、より良い場所をつくるために必要なことを教えていただきました。今年度はそれらを実行し、今まで「ここは自分のための場所ではない」「ここは落ち着かない」と感じさせてしまっていた方たちにとっても、心地よい居場所になればと思っています。

- ※ 1.画像の代替となるテキスト情報のこと。目の不自由な方や弱視の方などの一助となる

- ※ 2.耳全体を覆う防音保護具。聴覚過敏のある方や、知的・発達障害を抱える方の支援機器として広く利用されている

――LGBTQ+を取り巻く環境には、少しずつ変化の兆しも見えてきています。今の社会の変化のスピードについて、どのように感じていますか。また、どのような社会になってほしいと考えていますか。

小野:17年ほどLGBTQ+のコミュニティで活動していますが、ここ数年は変化のスピードが速いと感じています。私が子どもの頃には問題視すらされなかった差別的発言に対して、今は多くの人が違和感を覚え、声を上げるようになってきました。怒りを表明するのが当たり前の時代になったんだと感じています。

とはいえ、まだまだ変わるべきところはたくさんあります。特に、トランスジェンダーの方々は国際的にも厳しい状況に置かれています。これからも、全ての人が性のあり方によって取り残されることなく、平等に健やかに生きられる社会の実現を目指していきたいです。

A:小野さんのように長く活動している方のお話を聞くと、変化を実感できて希望を持てます。一方で、前に進んでいるだけでなく、バックラッシュ(揺り戻し)も激しくて、全然変わらないと思うこともありますね。

特定のゴールに向かうというよりは、より良い状況を目指して活動し続けないといけないと思っています。

――今後、LGBTQ+の子どもや若者に対して取り組みたいことを教えてください。

小野:個人的に必要だと感じているのが、全国各地のLGBTQ+の子どもや若者が労せずアクセスできる居場所ができることです。LGBTQ+のセンターは全ての市区町村にあるべきだと思っていますが、まだ足りていません。

「遠くまで行かなければサポートが得られない」ではなく、「ちょっと相談したい、仲間と会ってみたいときに当たり前にそこにある」という存在を目指したいです。

――LGBTQ+ユースが安心して過ごせる社会づくりのために、私たち一人一人にどんなことができるでしょうか。

A:まず、LGBTQ+のコミュニティについてあまり知らない方であれば、すでに多くの情報源があるので学んでみてほしいです。

ただ、それだけで終わらせずに、「自分がどんなマジョリティ性や特権性を持っているか」を考える機会を持ってほしいと思います。

そして、その属性や優位性を持たない人を「かわいそうな人」ととらえるのではなく、自分自身の言動や考え方に、自分の特権性がどういう影響を与えているのかを考えてみてほしいです。

性のあり方に関係なく、LGBTQ+の子ども・若者が生きやすい社会をつくるためにみんなでできること

- LGBTQ+についてより理解を深めるために、書籍や信頼できる情報に触れて、学んでみる

- 自分が普段当たり前だと思っていることや、気づかないうちに得していることが、自分の考え方や言動にどう影響しているかを振り返ってみる

- 自分の身の回りの環境が、LGBTQ+の人がいないかのようにつくられていないかを考え直し、そのことを周りの人と話して、必要があれば変えていくように声をかけてみる

LGBTQ+の子どもや若者は依然として厳しい状況に置かれていることを知り、プライドハウス東京に取材を申し込みました。

一人一人の意識や行動が変われば、性のあり方にかかわらずあらゆる人が包摂される社会になるはず。まずは知識をつける、自分の言動を見直すなど、小さなことから始めてみませんか。

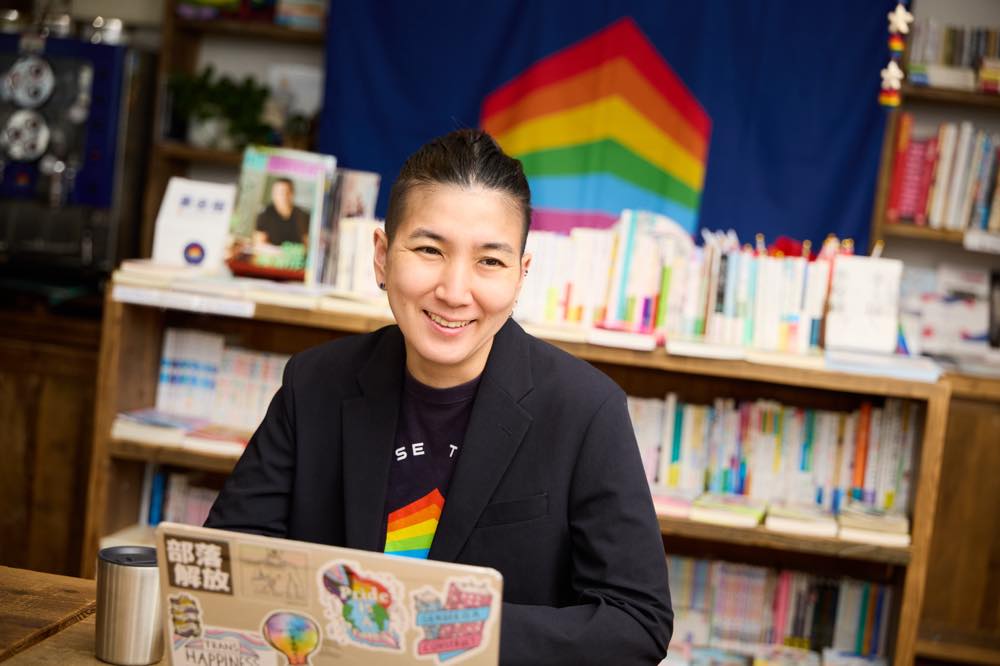

〈プロフィール〉

小野アンリ(おの・あんり)

プライドハウス東京 ユース事業プロジェクトマネージャー、Proud Futures 共同代表、元小学校教員。2008年から講演活動を始め、学校に向けたインクルーシブ教育の普及啓発、LGBTQ+ユースや保護者などに対する支援、メンターシップ、情報提供などを行っている。

プライドハウス東京 – PRIDE HOUSE TOKYO JAPAN 2020 – 公式サイト(外部リンク)

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。