未来のために何ができる?が見つかるメディア

若者のための政策は若者がつくる。日本若者協議会に聞く、主体的に政治と関わる方法

- 若者が投票したくなる政党がないのは、政策議論の場に若者がいないから。若者の意見を政策に反映させるための団体を設立

- 日本若者協議会が運営する民主主義博物館は、自分の持つ権利について知るための場所

- 日々の暮らしの中で対話を重ねて意思決定をすることで、「自分は社会を変えられる力を持っている」という実感につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

2025年の参議院選挙の投票率は58.51パーセントで、2022年の参院選の52.05パーセントを上回りました。18歳、19歳の投票率は41.74パーセントで、こちらも2022年の参院選の35.42パーセントを上回りました。若者の政治への関心が高まっているといえるでしょう。

しかし、若者の投票率向上は重要な第一歩であるものの、それだけでは十分ではありません。真の社会参加を実現するためには、選挙時のみならず日常的に社会課題への意識を持ち、継続的な参画を可能とする環境整備が不可欠です。

そんな中、若者の声を政策に反映させるため、一般社団法人日本若者協議会(外部リンク)は設立されました。また、日本若者協議会は私たちの社会を支える民主主義や政治、どう声を届けるかという社会参加の方法を実践的に学べる民主主義博物館(外部リンク)という施設も、2025年5月にオープンしました。

若者が社会を変えるプレーヤーとなるためにはどういったことが必要なのか。また、なぜ民主主義博物館のような施設が生まれたのか。日本若者協議会の代表理事・室橋祐貴(むろはし・ゆうき)さんにお話を伺いました。

団体設立の理由は「政策を議論する場や意思決定の場に若者がいない」

――日本若者協議会はどのような活動をしているのでしょうか。

室橋:若者の声を政策に反映させることを目指し、2015年に立ち上げました。20代を中心に政策提言や行政への申し入れや、政治に関するイベント開催など、幅広い活動を続けています。

――室橋さんはなぜ日本若者協議会を立ち上げたのでしょうか。

室橋:政策を議論する場や意思決定をする場に、若者がいないということに大きな疑問を感じていたからです。

当時も政治参加を促す若者団体はあったのですが、ほとんどが「選挙に行こう」と、投票を呼びかけるようなものばかりでした。それも非常に素晴らしい取り組みだと思うのですが、私たちの問題意識としては、「若者が投票したいと思える公約を掲げている政党がない」ということが大きかったんです。

政策は選挙期間の前後に作られますし、そうした政策議論の場や意思決定の場に若者がいないため、若者目線での長期的な視点が生まれにくい。これこそが大きな問題だと考えていました。

例えばヨーロッパでは、政策立案過程で当事者である子どもや若者の声を聞くことが強く推進されており、若者協議会が公的に設置されるなど、制度化された取り組みが進んでいます。こうした団体こそが少子高齢化の進む日本にこそ必要だと思い、団体を立ち上げました。

現在は個人会員が1,000人以上、団体会員が80団体となり、2025年3月には、北欧の「デモクラシーフェスティバル」というものを参考にして、「民主主義ユースフェスティバル」というイベントを開催し、多くの若者に参加していただきました。

――「若者の声を政策に反映させることを目指す」という点について、これまでどのような意見が実際に反映されてきたのでしょうか。

室橋:最も分かりやすい例は「学校内民主主義」の推進です。多くの学校には髪型や服装など、学校生活のルールを定めた校則が存在しますが、風紀や規律を保つために一定程度必要とはいえ、「暑いのに日傘禁止」のような、生徒の自由と健康を損なう校則が今もなお残っているのが現実です。

本来は状況に応じて柔軟な運用をすべきところ、教師など大人が生徒との対話なしに決めたルールがそのまま運用されています。つまり、校則の意思決定プロセスに生徒たちが参画できていないのです。

日本若者協議会では、こうした子どもの権利について考える「学校内民主主義」検討会議を2020年から継続しており、2022年には教師向けガイドラインである生徒指導提要に「校則の見直しの際には生徒の声を聞くこと」といった指導方針や、子どもの権利を守る要項を新たに盛り込むことができました。

さらに2024年には、子どもの権利を守る考え方をより広く社会に浸透させるため、「学校内民主主義」の法制度化に向けた提言を文部科学省に提出(※)しています。

――学校の校則などの意思決定の場に子どもがいないということは、現在の政治の意思決定の場に若者がいないことと極めて近い状況だと感じました。

室橋:そうですね。学校の中でさえ、他者と対話してみんなでルールを決めるという経験が少ないんですよね。我々が活動の中で若者にヒアリングしていて実感したんですが、若者たちもそうした意思決定や政治参加に関心がないわけではないんです。

しかし、日本は「自分たちが声を上げれば社会を変えられる」という政治的有効性感覚が他国に比べて非常に乏しいと感じています。2020年に日本若者協議会が高校生800人に「自分たちの声で学校を変えられると思うか」というアンケートを取ったときに、約7割が「変えられるとは思えない」と答えたというデータもあります。

――それはどうしてなのでしょうか。

室橋:やはり、自分で何かを主張してルールや制度を変えるというような成功体験を積み重ねていないからだと思います。だからこそ、幼少期から学校などで自分の声を上げて何かを変えるという成功体験を積めるようにしていくことが重要なのではないかと考えています。

民主主義博物館は政治教育が進んでいない日本で、若者が民主主義について学べる場

――民主主義博物館はどのような経緯で立ち上がったのでしょうか。

室橋:若者を中心に政治に関心のある方に向けて、政治や政治参加の方法について学べる場所をつくりたいという思いがありました。政治教育が盛んな韓国やドイツなどと比べて、日本は政治教育がほとんど進んでいません。

学校で衆議院と参議院の違いや参政権については、多少学びはすれど、政策決定のプロセスや、社会で決められているルールに不満や違和感を抱いたときの声の上げ方など、本質的に重要な部分の知識を持つ人はほぼいないんじゃないかと思います。

自身が持つ権利をどのように使いこなすのか、そして自身を取り巻く環境がどうなっているかを知るための場所がこの民主主義博物館です。誰もが政治や民主主義、自分の持つ権利について知るための拠点になればいいなと思っています。

――具体的にどのような展示があるのでしょうか。

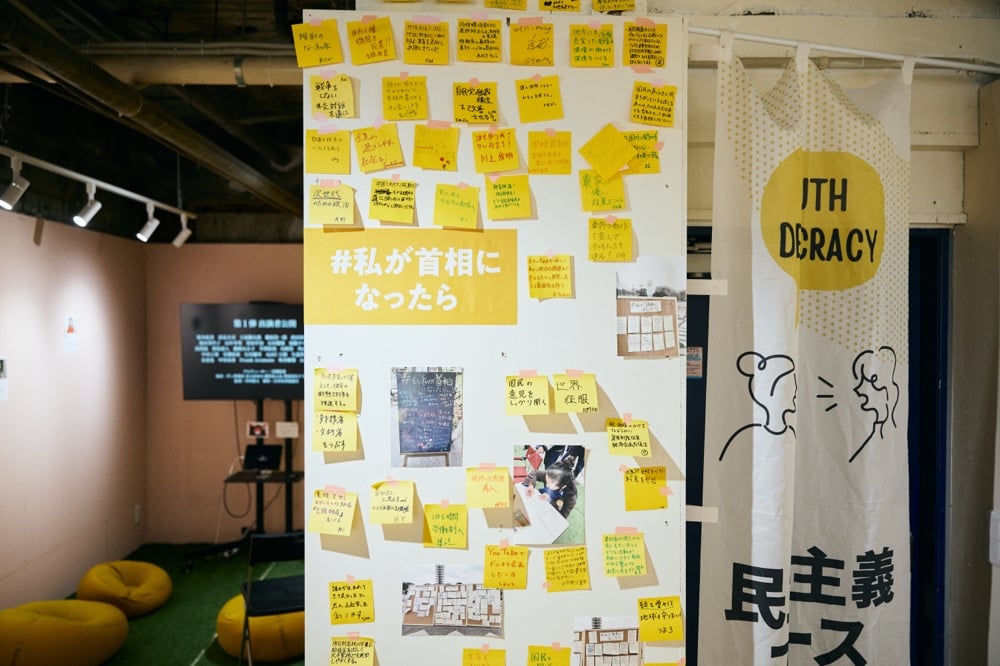

室橋:政治を知る上で重要なキーワードを学べるパネルや、戦後日本の社会運動の年表、社会運動当事者のインタビュー映像を視聴できるコーナーなど、基本的な政治知識を学べる展示を用意しています。また、そうした資料コーナーだけではなく「あなたにとって民主主義とは?」「もし私が首相になったら」といった来館者の考えを投票して他の来場者と比べることができるコーナーも当館ならではだと思います。

――自分の意見やスタンスを表明する体験をすることで、より政治のことを自分ごと化できそうですね。

室橋:そうですね。受動的にインプットするのではなく、来館者が主体的にアクションを起こして参加できる場所にできないかなと考えていました。民主主義はみんなでつくり上げるもので、他者との対話が重要です。「生活の中で民主主義を実現するとはこういうことなのでは?」という気づきを得てもらい、日本の民主主義の現状についても問題提起できる場所になればいいなと思っています。

投票に行くのをゴールにするのではなく、もう一歩先へ踏み込んでみる

――2025年の参院選では、投票率は58.51パーセントと前回より上がり、若年層の投票率も増加しています。この結果を室橋さんはどう感じられましたか。

室橋:明らかに若い現役世代の投票率が上がっており、非常に象徴的な選挙だったと感じています。

考えられる要因は大きく2つあります。まず1つ目は、現役世代が今の政治に対して相当な不満を抱いているという点です。物価上昇をはじめとした社会の変化に対し、政治があまり対策を講じていないと感じる中で、「自分たちで声を上げよう」という流れになったのではないでしょうか。

2つ目は、一昨年くらいからSNSで政治に関する情報量が大幅に増加している点です。候補者のSNS投稿やテレビの討論番組、YouTubeでの配信など、政治との接点が増えて政治に関心を持ちやすい状況が生まれているといえるでしょう。

――若者の投票率が上がったとはいえ、全体的にはまだ十分とは言えません。これから若者が主体的に政治参加してくためには、どのようなことが大切なのでしょうか。

室橋:投票に行くことをゴールにするのではなく、気になった政党でボランティアをしてみたり、政治活動団体のイベントに参加してみたりと、もう一歩踏み込んだ政治参加を当たり前にしていけるといいと思います。そうした人は確実に増えていますし、オンライン署名を収集・公開できるウェブサイト「Change.org」(外部リンク)といった投票以外の政治参加体験を積み重ねていくことが重要だと感じます。

また、デンマークの考え方で「生活形式の民主主義」というものがあります。日常生活の中――例えば家族内でも権威構造をなるべく排除して、対話を通して意思決定を行うというもので、これはすぐにでもできることでしょう。

他にも、SNSやイベント、ウェブサイトなど、政治に関する情報を得る機会は圧倒的に増えているので、そうした情報を積極的に活用することも重要です。ただし、発信元によって情報に偏りがあるため、一つの情報源だけを鵜呑みにせず、幅広い情報に触れることが大切です。

自分の好む情報だけを取り入れるのではなく、時には反対意見に耳を傾けることも重要でしょう。盲信的な信者になってしまっては本末転倒なので適度な距離感を意識することが必要だと思います。

誰もが政治に参加しやすい社会の実現に向けて、私たち一人一人ができること

最後に室橋さんに、誰もが政治に参加しやすい社会の実現に向けて、私たち一人一人ができることを伺いました。

[1]日常生活での対話を通じた意思決定の実践

家庭内でのテレビ番組選びや夕飯のメニュー決めなど、身近な場面で話し合いながら決めることから始める。こうした日常の対話の積み重ねが民主的な合意形成の成功体験となり、「自分の声は大切にされている」という実感につながっていく

[2]デンマークの「生活形式の民主主義」を実践してみる

日々の暮らしの中で権威構造をなるべく排除しながら、フラットな関係性で意思決定をしていく。身近なコミュニティや職場でこうした対等な関係性を築くことが、風通しのいい社会の実現につながる

[3]政治や民主主義について学ぶ機会の積極的な活用

民主主義博物館のような学習拠点を活用し、基本的な用語や歴史から政治家との対話会まで、さまざまな形で政治と民主主義について学ぶ。こうした学習機会を通じて政治参加への理解と関心を深めていくことが重要

今回は、若者にできる投票以外の政治参加の方法を知りたく、日本若者協議会の活動にヒントがあると考え、お話を伺いました。

世間では大人が「選挙に行こう」といった呼びかけをする一方で、政治の意思決定プロセスなど本質的なことについて教えてくれることはほとんどありません。何も分からない状況であるにもかかわらず、メディアが「若者の政治離れ」と発信していることに対し、若者たちは納得していないだろうと思います。

そうした中で、政治と民主主義について実践的に学べる民主主義博物館は、若者たちや政治に興味を持つ人たちにとって重要な場所になるのではないかと感じました。

そしてデンマークの「生活形式の民主主義」を実践してみることで、普段の暮らしの中での対話や意思決定のあり方が、社会のあり方そのものを形づくっていることに気づけるのではないでしょうか。

自分たちにもできることはたくさんある、そう感じた取材でした。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

室橋祐貴(むろはし・ゆうき)

1988年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。同大学大学院政策・メディア研究科修士課程中退。大学在学中からITスタートアップの立ち上げに携わり、BUSINESS INSIDER JAPANで記者、大学院で研究等に従事。専門・関心領域は政策決定過程、民主主義、デジタルガバメント、社会保障、労働政策、若者の政治参画など。2015年、若者の声を政治に反映させる「日本若者協議会」を設立。同団体の代表理事として活動。超党派の若者団体として、政治・政策への提言などを行う。著書に『子ども若者抑圧社会・日本 社会を変える民主主義とは何か』(光文社新書)など。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。