未来のために何ができる?が見つかるメディア

申請から採択まで何が大変? 日本財団助成金活用レポート:地域と障害者をつなぐ——社会福祉法人たからばこ

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本財団は、国内外の社会課題の解決に取り組む公益活動団体に対し、助成金を通じた支援を行っています。

2025年6月、福岡県柳川市に拠点を持つ社会福祉法人たからばこ(外部リンク)は、この助成金を活用して強度行動障害(※)のある方も受け入れるグループホーム「宝箱グループホーム ななほし」を開設しました。地域の事業所と連携して、段階的な地域生活への道のりを支援する「集中支援室」を併設するホームは、全国初の取り組みです。

- ※ 「強度行動障害」とは、自分の体を叩いたり、食べられないものを口に入れたりするなど、周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態。参考:国立障害者リハビリテーションセンター「強度行動障害支援者研修資料 」(外部リンク)

また、運営をたからばこのみで行うのではなく、地域の複数の福祉事業所と連携して協働支援を行う仕組みも、人的リソースの限られた地方都市における福祉の在り方として注目されています。

今回は、業務執行理事の覚知康博(かくち・やすひろ)さん、「宝箱グループホーム ななほし」管理者の覚知直美(かくち・なおみ)さんのお2人に、施設の特徴や、助成金申請から受給のプロセス、受給の成果などについてお話を伺いました。

革新的な支援で実現する、強度行動障害者の地域生活

――社会福祉法人たからばこの活動について教えてください。

覚知康博さん(以下、康博):福岡県南部の柳川市、みやま市、大川市をエリアとして、障害のある方々へのさまざまな支援を3拠点で8事業展開しています。28年前(1997年)、地域で行き場のない障害者の方々がいたことから共同作業所を開設したのが活動の出発点でした。どんなに重い障害のある人でも、一人ではなく仲間と一緒に働いたり暮らしたりすることができる地域を目指すのが、私たちの基本理念です。

――今回助成を受けた事業の対象となる「強度行動障害」について、ご説明いただけますか。

覚知直美さん(以下、直美):強度行動障害とは、自身の障害による特性のため(例えば、見え過ぎることでの混乱など)自分や他者を傷つけてしまう行動が頻繁に現れる障害の状態です。自分自身を叩いたり髪の毛を引き抜いたりする自傷行為、他の人を蹴ったり叩いたりする他害行為などがあります。

激しいこだわり行動も見られるため、なかなか受け入れる施設は少なく、対応が困難とされることが多いのが現状です。その場合はご家族が対応するしかないのですが、24時間目が離せない状態に疲弊してしまい、結果として精神科病院への長期入院しか選択肢がない、というケースも少なくありません。

――助成金で開設された「宝箱グループホーム ななほし」にはどのような特徴があるのでしょうか。

直美:強度行動障害のある方を受け入れるには、その特性に配慮した施設設計が不可欠です。例えば、ガラスを割る感覚を楽しまれる方がいらっしゃったら、通常のガラスでは簡単に割れてしまいますから、割った感覚を得ることで問題行動がさらに強化されてしまいます。

しかし「ななほし」の窓は全て強化ガラスにしてあるため、ハンマーで叩かないと割れることはありません。割る刺激を与えないことで、問題行動の抑止になるのです。見え過ぎるのが苦手な方、音が苦手な方、突起物(例えばドアノブ)が苦手な方の刺激をなるべく減らせる構造が必要です。

また、居住空間内は鍵のかかる引き戸で細かく区切れるようになっています。これは、水を見ると長時間水浴びをしてしまう、服を脱ぐといった方がお風呂場やキッチンなどの水場を見なくてすむように、状況に応じて扉で壁をつくることで、問題行動を引き起こす刺激を適切にコントロールするためです。

康博:ホーム内に集中支援室を併設したことが、今回の事業で最も重要な特徴です。これは全国で初めてとなる取り組みで、精神科病院から退院された方がいきなり集団生活を始めるのではなく、まず数カ月間、集中的な支援を受けて生活リズムを整えていただくための居住スペースです。

直美:集中支援室にいる間は、その方の状況によっては、一人で過ごしていただき、排泄をトイレ以外で行うことや人前で服を脱いでしまうという「そのような問題」がなぜ起きてしまうのかを探り、暮らしにくさを軽減する支援を試行錯誤します。その後、扉で区切られた複数のスペースを、その方の適応状況に応じて順次開放し、他の入居者との接触を段階的に増やしていく設計になっています。

他にも、便や尿を洗い流せるよう各部屋の床に排水口を設置する、エアコンや照明など凹凸のあるものは壁面に収納するなど、強度行動障害のある方を受け入れるには一般のホームとは違う特殊な構造が必要になります。助成金をいただかなければ絶対に実現できませんでした。

諦めない行動が生んだ機会

――そもそも、なぜ集中支援室という発想に至ったのでしょうか。

康博:きっかけは2021年に、一人の強度行動障害のある方の地域移行を失敗した経験でした。精神科病院からのグループホームへの入居だったのですが、病院と比べて刺激の多いグループホームの生活に適応できず、再び病院に戻ることになってしまったのです。

この失敗を繰り返さない決意で研究会を立ち上げ、導き出されたのが「病院とグループホームの間に、生活の刺激に慣れるための中間的な支援段階が必要だ」という結論でした。

そこで、グループホームと集中支援室を組み合わせた施設を国庫補助申請で県に提案しました。「これは県にとっても必要な事業のはず。私たちの法人だけの問題ではなく地域の人や施設にもプラスになる」と訴えかけたのです。

――県に対して、強く思いを伝えられたのですね。

康博:はい。継続的に説明に伺っていました。そんな中で、県の担当者から「県としても強度行動障害のある方を支援する人材の育成事業を計画している。たからばこの構想と協力関係を築けるのではないか」というお話があったのです。

双方の目的をすり合わせた結果、県の事業と私たちのグループホームの協働事業という形で、国庫補助申請よりも助成率の高い日本財団への助成申請を提案いただいたのです。

――日本財団のポリシーに共感した点があれば教えてください。

康博:まだ日本ではどこも取り組んでいない、未来の社会課題に取り組む団体に助成するという方針です。実は、私たちの団体が最初にいただいた助成金も日本財団からでした。

その当時から先進的な事業を支援している印象がありましたが、半歩先を行く取り組みへのまなざしは本当に素晴らしいと思います。

不慣れなIT操作と格闘。行政との連携が成功の鍵に

●助成金の申請から採択されるまで

――実際の申請準備について、どのような準備をされましたか。

康博:事業構想は研究会を通じて3年ほど練り上げていたため、申請書の内容をまとめること自体にさほど困難は感じませんでした。それよりもIT操作に不慣れな60代の私にとって、最も大変だったのは全ての手続きをオンラインで行わなければならない点です。

手持ちのパソコンもスペックが不十分だったため、最初はかなり苦労しましたが、パソコンの買い換えを依頼した地元の事務機器販売店が事業を応援してくれて、朝7時に来て操作のサポートをしてくださったこともありました。

また、CANPAN(※)(外部リンク)への登録の仕方が全く分からなかったとき、日本財団のサポートセンターに電話すると、登録から申請書類まで非常に親切な指導をしていただきました。これらの協力がなければ、申請期限に間に合わなかったかもしれません。

- ※ 「CANPAN」とは、日本財団が運営する公益事業コミュニティサイト。助成申請の際には団体情報の登録が必要であったが、2024年10月以降は、日本財団 助成ポータルへの登録に移行

――申請書類の作成で、工夫された点はありますか。

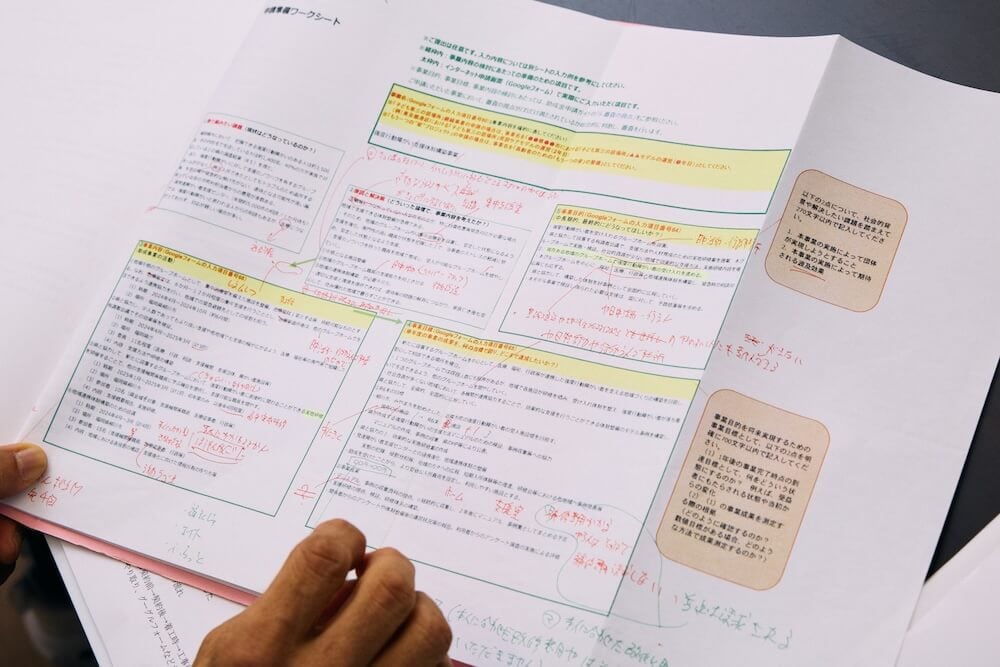

康博:実際に書きこみながら申請内容を整理できる「申請準備ワークシート」という日本財団から提供されるツールを活用しました。A3用紙に必要事項を記入していけば、正式な申請書類に必要な内容が網羅されるので、あとは入力するだけの状態になります。

まとめるうえでは県との協働事業としてのゴールを意識して、私たちの構想と県が人材育成事業にかける思いを丁寧にすり合わせることに重点を置きました。

――申請後、採択されるまでの経緯はスムーズでしたか。

康博:実は、申請後の視察の場で財団側との議論がありました。私たちは入居者の半分を強度行動障害のある方、半分をそうでない方、という混合型のホームを提案していましたが、日本財団の調査によると「全員を強度行動障害のある方にした方が効率的」という事業所が多く、なぜそうしないのかを問われたのです。

単に助成金を出すのでなく、事業の在り方に真剣に向き合い、より良い成果を追求する姿勢に「さすがだな」と感じましたが、私たちが目指していたのは、あくまで強度行動障害のある方が地域と交流することを目指すグループホームです。最終的には、その考えを理解いただき、採択いただくことができました。

●助成金活用後の対応と成果

――助成金が支給されるまでの流れについて教えてください。

康博:建設事業は全工程が完了した後に建設費が入金されるシステムになっています。私たちの場合は、2024年4月の採択決定から建設工事完了後の2025年5月の入金まで、約1年かかりました。その間はこちらで資金を一時的に立て替える必要がありましたから、資金繰りの計画が重要でしたね。

また、日本財団の助成金は建設過程のさまざまな段階に応じて必要書類を提出する仕組みになっています。消防署の証明書など、一つの工程で4、5種類の書類提出が求められることもあるので、その準備と提出に思った以上に時間を要しました。

――助成金を活用して良かったのはどういう点でしょうか。

康博:資金面での効果は絶大でした。国の補助金は県の補助も合わせて対象経費の4分の3が上限ですが、日本財団は10割補助(※)でしたので、実質的には約1.3倍の支援をいただいたことになります。しかし近年の資材高騰や人件費上昇によって、建設費も設計当初から1.5倍に膨らんでいましたので、財団の手厚い支援がなければ事業の実現は困難だったと思います。

直美:助成金申請をきっかけに、県と連携できたことで、発達障がい者支援センターの地域支援マネージャーとの協働が非常にスムーズになりました。これまで個別に相談していた専門的な支援方法について定期的に指導を受けられるようになり、地域全体での支援の質向上にもつながっています。

- ※ 日本財団の補助率は、原則、助成対象事業費の80パーセント以内ですが、事業を行う団体の性格、事業の性質等を勘案し、例外的に80パーセントを超える補助率を適用する場合があります

地域に根ざした支援モデルの確立を目指して

――今回の事業を通じて、今後どのような展望をお持ちでしょうか。

直美:今後も地域との連携が不可欠だと考えています。自分たちだけの体制に依存していては、何かあったときに対応できないからです。

例えば、コロナ禍で私たちの施設が閉所した際、他の事業所と連携していたことで利用者さんを受け入れていただくことができました。私たちの活動だけでは限界がありますので、障害のある人を地域全体で受け止められるシステムを構築していきたいですね。

康博:そういった意味では大都市部のように資金や人材が潤沢ではない、私たちのような地方都市にある中規模法人でも強度行動障害のある方への対応が可能だ、ということを実証したいです。まずは、「ななほし」を通じて一人でも多く地域移行の成功実績をつくることができれば、地方にある他の事業所も「私たちにもできる」と思っていただけるかもしれない。

この助成金事業をきっかけに、グループホームや行動援護(外出支援)の1つのモデルケースになれたら、と考えています。

地域との関係で印象的なエピソードがあります。感覚刺激を好む利用者の方にカスタネットを持って散歩してもらっているのですが、最初は近所の子どもたちから「カスタネットおじさん」と呼ばれていました。しかし、子どもの居場所活動をしている方を通じて子どもたちとの交流が生まれたことで、「名前も知らない不思議な人」から「カスタネットが好きな○○さん」と、顔と名前の分かる関係性へと変化していったのです。これは非常に意義深いことです。

入所施設では施設内で行動が完結してしまいますが、たからばこが目指しているのは、地域の中に「ちょっと変わった人もいる」ことが自然に受け入れられる社会です。強度行動障害のある方が自分のまちのグループホームで暮らし、日中活動に通いながら、地元の人々との接点や交流をつくり出していけたらと思います。

本財団担当者が見た「宝箱グループホーム ななほし」助成事業の魅力

最後に日本財団の事業担当者・宮原幸世(みやはら・こうせい)さんから、たからばこが取り組む「宝箱グループホーム ななほし」の事業の魅力について聞きました。

——同事業の助成につながったポイントはなんでしょう。

宮原さん(以下、敬称略):いま、強度行動障害のある方の支援に携わる人材は全国的に不足しており、そのため受け入れ先が限られてしまい、ご家族の方の大きな介護負担が課題となっています。

そのような背景の中、たからばこは福岡県と連携し、柳川市を中心に行政・医療機関・障害者支援施設などの協働体制を構築されました。グループホームにおいて支援人材を育成する研修を行うことで、地域全体の受け入れ体制の強化および家族の負担軽減を目指しています。

また、研修には県内各地からの参加も見込まれ、他地域への広がりも期待される先進的なモデル事業と考え、助成に至りました。

——同事業のどのような点に期待されますか。

宮原:たからばこのグループホームには「集中支援室」が備えられており、精神科病院から退院された方が、スムーズな地域移行のために集中的な支援を受けて生活リズムを整えることを目的とした支援を行うことができます。また、自団体のみならず強度行動障害のある方の支援に関心のある地元のグループホーム・生活介護事業所や放課後等デイサービス事業所に参加を募り、研修を実施することで、地域の支援人材の育成にも活用されることを期待しています。

そのことにより支援人材が増え、精神科病院に入院されている強度行動障害のある方が、一人でも多く地域移行することで、ご本人やご家族の方が望む生活を送れるようになることを願っています。

日本財団から社会福祉法人たからばこへの助成額

8,924万円(2024年度)

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。