未来のために何ができる?が見つかるメディア

精神疾患の親を持つ子どもたちに本当に必要な支援とは?

- 精神疾患の親を持つ子どもたちは、既存の支援制度では対応できず、支援につながりにくい現状がある

- CoCoTELIは似た経験を持つピアスタッフや専門職による支援、地域との連携を通じて子どもたちを支えている

- 支援制度の改善に加え、信頼できる大人が日常的に寄り添うことが課題解決の一歩になる

取材:日本財団ジャーナル編集部

「精神疾患」とは、気分の落ち込みや幻覚、妄想など、思考、感情、行動にさまざまな影響を及ぼす病気の総称です。

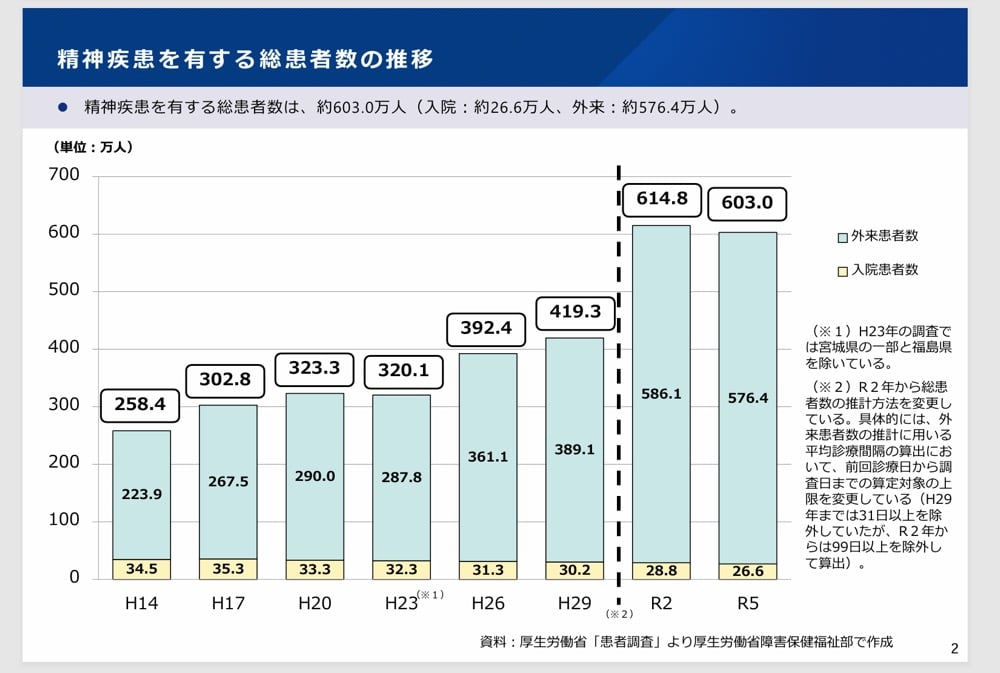

日本における精神疾患の総患者数は、2023年(令和5年度)で約603万人に上り、現在も高い水準で推移しています。

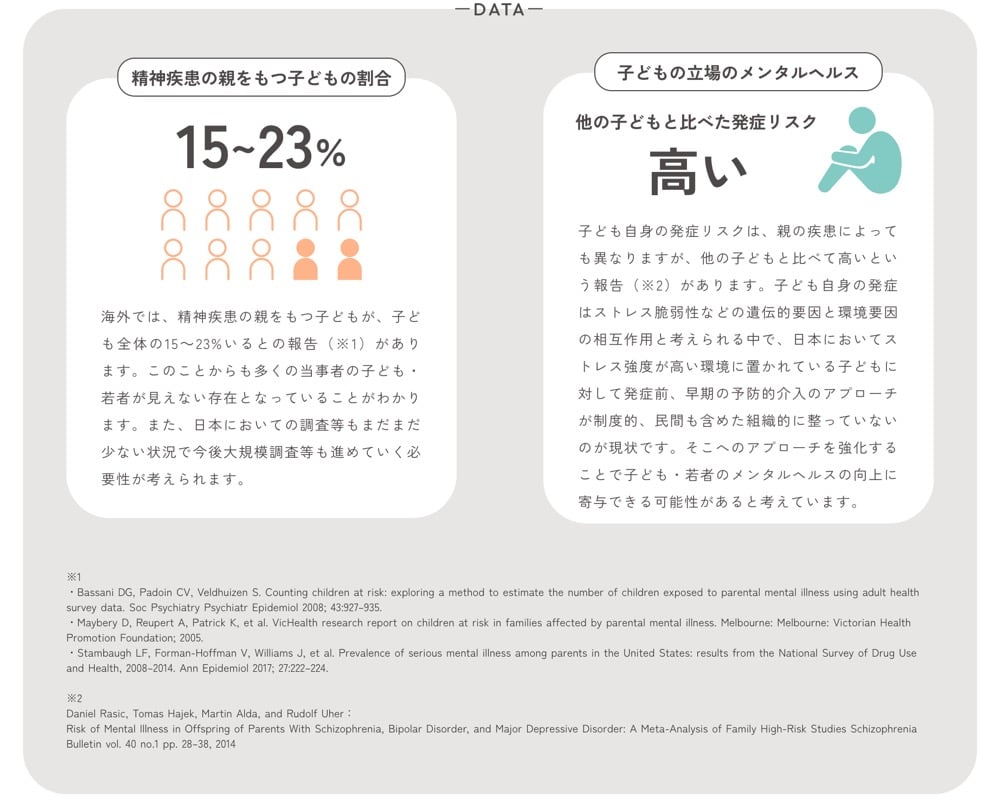

これまであまり注目されてこなかった課題として、精神疾患を抱える親のもとで育つ子どもたちへの影響があります。海外の調査によると、精神疾患を持つ親の子どもは全体の15~23パーセントに及び、こうした子どもたち自身がメンタルヘルスの不調を抱えるリスクは、他の子どもと比較して有意に高いとの報告があります。

精神疾患の当事者向けの支援は少しずつ広がっている一方で、その子どもへの公的・民間双方の支援は十分ではなく、多くが「見えない存在」となっているのが現状です。

この課題の解決を目指し活動しているのが、NPO法人CoCoTELI(外部リンク)。「精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会へ」を掲げ活動しています。

代表の平井登威(ひらい・とおい)さん自身も、父親のうつ病により、幼少期に虐待に近い体験をしました。当時、平井さんの両親は福祉や医療との継続的なつながりがなく、社会からも気づかれにくい環境に置かれていたそうです。同じような境遇の子どもたちに伴走支援をしたいとの思いから、団体を立ち上げました。

今回は平井さんに、精神疾患を抱える親を持つ子どもたちの現状と課題、CoCoTELIの取り組みと共に、社会における精神疾患への理解のあり方について話を伺いました。

社会から見えにくい「名前のつかない困難」を抱える子どもたち

――親が精神疾患を抱えている場合、子どもにはどのような困難があるのでしょうか。

平井さん(以下、敬称略):子どもたちの困難は非常に多様で、一言で定義するのが難しいのが現状です。多くの子どもたちは、「名前のつかない困難」を経験しています。

例えば、食事のメニューを「ハンバーグか唐揚げか?」と親から聞かれた際、本当はハンバーグがいいのに、親の顔色や空気を読んで「唐揚げを選んだほうが場が収まりそうだから」と唐揚げを選ぶことがあります。日常の中で自分の意思を抑え、常に親を優先して行動してしまうんです。

こうした行動の積み重ねは表面上「困難」とは見なされませんが、5年、10年と続くことで、自分の意見を他人に伝えられなくなったり、自分の意見が分からなくなってしまったりするなど、自己肯定感の育ちにくさや人間関係の形成に大きな影響を与えかねません。

実際、精神疾患の親を持つ子どもは、他の子どもと比べて自身のメンタルヘルスに不調を抱えるリスクが有意に高いという調査結果もあります。

もちろん、「親の精神疾患=困難」ではなく、精神疾患があっても親子で幸せに暮らしている家庭も多くあるということは強調したいです。

平井:一方で明確に「名前のつく困難」に直面している子どもたちもいます。例えば、親のメンタルヘルスのケアを担ったり、家事やきょうだいの世話をしたりする、いわゆる「ヤングケアラー(※)」のケースです。また、歯の磨き方や頭の洗い方を教えてもらえない、十分な食事が提供されないなど、ネグレクトに近い状況も少なくありません。

親が「あなたが家を出たら死ぬ」と子どもに迫り、進学や就職といった人生の選択を妨げるケースもあり、子どもたちにとっては大きなプレッシャーがかかると思います。実際、CoCoTELIに相談に訪れる人の年代で特に多いのは17歳から21歳で、まさに進学や就職といった人生の岐路に立つ時期に、悩みを抱えやすいのが分かります。

- ※ 「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うべき家族の介護や家事などを「過度に行っている」子どもや若者のこと。こちらの記事も参考に:ヤングケアラーと家族を支える。子どもが子どもらしく生きられる社会に(別タブで開く)

――CoCoTELIではそういった子どもたちの支援をされているとのことですが、具体的な活動内容や、どんな状況の子どもたちが参加しているのか教えてください。

平井:主に25歳前後までの子どもや若者を対象に、オンラインでの相談支援、チャットツールやZoomなどを使った居場所づくりを中心に活動しています。他にも情報発信や、最近では精神疾患を持つ人のパートナー向けのオンラインの集いの運営にも力を入れているところです。

相談に訪れる子どもの親の疾患で多いのは、うつ病、双極性障害(※1)、統合失調症(※2)、などで、強迫性障害(※3)やパニック障害(※4)です。依存症も珍しくありません。特に薬物依存は社会的偏見が強いため身近には相談できず、CoCoTELIを頼ってくるケースもあります。

- ※ 1.「双極性障害」とは、躁状態とうつ状態をくりかえす病気

- ※ 2.「統合失調症」とは、脳のさまざまな働きをまとめることが難しくなるため、幻覚や妄想などの症状が起こる病気

- ※ 3.「強迫性障害」とは、強い不安やこだわりによって日常生活に支障が出る病気

- ※ 4.「パニック障害」とは、不安症の1つ。急激な不安と、動悸などの身体症状を伴うパニック発作が突然生じることを繰り返す

――相談はどのような形で行っているのですか。

平井:似た境遇を経験したピアスタッフ(※)とソーシャルワーカーが2名で対応し、相談者と3人で行う形が基本です。

私たちが大切にしているのは「つながる」「つながり続ける」「支援する」という3つのステップで、問題が深刻化する前の段階から関わり続けることが予防につながると考えているため、相談の入り口は利用者にとっての話しやすさを大切にしていて、ピアスタッフやソーシャルワーカーが応じることにしています。

ただし、ピアサポートは支える側が過度に負担を抱えてしまうこともあるため、「つながる」「つながり続ける」部分はピアスタッフが担い、専門的な支援が必要な段階では専門職が引き継ぐ形をとっています。

オンラインには場所を選ばずに誰でも気軽に参加できるという強みがある一方で、親の病状や親子関係の根本的な改善は難しいという課題もあります。そのためCoCoTELIは、子どもたちが暮らす地域の支援機関や行政とつなぐという役割を重視しています。

私自身も各地を訪れ、地域で信頼される人々と関係を築き、全国にハブとなる人を増やそうとしているところです。

- ※ 「ピアスタッフ」とは、障害や疾病のある人自身が、自らの体験に基づいて、他の障害や疾病のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地域での交流、問題の解決等を支援したりする活動のこと

――平井さん自身も、親が精神疾患を抱えていたと伺いました。

平井:はい。私の父は私が幼稚園の頃にうつ病を発症し、それ以来、暴言や暴力におびえたり、情緒的なケアを行ったりする日々が続きました。両親は長年働いておらず、生活は不安定でしたが、幸いにも叔母が支えてくれたおかげで大学まで進学することができたんです。

ただ、振り返るとヤングケアラーの役割を担っていた部分もありましたし、虐待だったと思える部分もあります。

周囲に相談できなかったのは、父の病気を理由に友人からばかにされるのではないか、父と同じように見られてしまうのではないかという恐れを感じていたからです。さらにサッカーをしていて、スポーツ特有の「強くなければならない」という価値観の中にいたため、自分の弱さを見せることができませんでした。

活動を立ち上げるきっかけとなったのは、大学入学後、SNSで自分と同じような経験を持つ人の発信を偶然目にしたことです。その後、その人と友人となり、一緒に学生団体としてCoCoTELIを立ち上げました。

支援制度の縦割りにより、既存の支援制度では対応できない

――なぜ精神疾患の親を持つ子どもの困難は、これまで社会で十分に可視化されてこなかったのでしょうか。

平井:大きな要因の1つは、日本には精神疾患の親を持つ子どもの実態を示す全国的な統計がほとんど存在していなかったからだと思います。そのため、海外の数値を参考にするしかなく、日本社会の問題として認識されにくかったということですね。

加えて、行政の支援制度の「縦割り」も大きな壁となっています。児童福祉の現場では困難が認識されていても、政策的には「虐待」「貧困」「不登校」といった“名前のある困難”が優先され、親の精神疾患は「困難の一部」として片づけられてしまいます。

一方、精神保健医療福祉の領域では、支援の対象はあくまで本人に限られ、家族への支援は十分に整備されていません。結果として、支援者が子どもの存在やその困難に気づいても、制度的な根拠がなく、アプローチできない状況が生じます。

つまり、家族は「患者を支える存在」としては扱われても、「支援を受ける主体」としては認識されにくいのです。

――CoCoTELIを利用した子どもたちには、どのような変化が起きるのでしょうか。

平井:ケースはさまざまですが、CoCoTELIにつながったことで、子どもたちが自分の状況を整理し、今まで見えていなかった選択肢に気づくことがよくあります。

例えば、親の病気の影響で「進学できない」と思い込んでいた子どもが、CoCoTELIのスタッフやソーシャルワーカーと共に戦略を立てて、学校の先生や親のパートナー、地域の支援機関などを巻き込みながら、実際に進学を実現したケースもありました。

また、CoCoTELIでは臨床心理士・公認心理師によるオンラインカウンセリングを受けられる仕組みを整えているため、医療機関への受診のハードルが下がり、支援につながる例も増えています。さらに、伴走支援を通じて子ども自身のニーズを整理し、社会福祉制度や他団体に接続することで、生活状況の改善や自己効力感の向上につながったケースもあります。

――親御さんの状況が改善した事例もありますか。

平井:はい。ある高校生を地域の支援機関につなげたことで、そこから親のメンタルヘルス支援にもアプローチできた例があります。もちろん、親子関係がすでに崩れている場合は、子どもが安全に家を出たり距離を取ったりする支援が中心になりますが、早期に関わることで予防につながるケースも多いと考えています。

――精神疾患の親を持つ子どもたちに必要な社会的支援はなんでしょうか。

平井:いくつかあると思うのですが、まずは子どもの「知る権利(※)」をもっと尊重してほしいと思います。親が精神疾患になった際、本来ならば子どもにも病気のことを知る権利がありますが、実際には説明を受けていないケースがとても多いんです。

親も「子どもが悲しむのではないか」「どう伝えたらいいか分からない」という苦しさから伝えることにハードルを感じていることが多いのですが、ここに第三者の介入があれば、親子が適切に向き合い、病気を壁としない関係性を築ける可能性があると感じています。

また、親のメンタルヘルスに不調が見えた時点で、親子双方に対して予防的なアプローチができる仕組みが生まれることが理想だと考えています。これにより、虐待や貧困、不登校といった困難の連鎖を断ち切れる可能性が広がると思います。

精神疾患を持つ親やその子どもたちが活躍できる社会のため、私たち一人一人ができること

最後に平井さんに精神疾患を持つ親やその子どもたちが活躍できる社会のため、私たち一人一人ができることを伺いました。

[1]精神疾患や、その親を持つ子どもたちに関する情報や書籍に積極的に触れる

信頼できる情報源に触れることで、偏見や誤解を少しずつ減らしていけるもの。精神疾患を持つ親や子ども向けの情報を絵本やウェブサイトを通して、網羅的に提供している団体もあるので、ぜひ触れてもらいたい。参考:精神科医や精神科看護師が運営する団体「NPO法人ぷるすあるは」(外部リンク)

[2]子どもたちを「困っている、困っていない」で判断しない

精神疾患の親を持つ子どもたちは、自分を「困っていないように見せる」ことが多い。そのため、見た目や表面的な言葉だけで支援の要不要を判断すると、本当に必要なサポートが届かないままになってしまう。常に「困っていないように見えても、困っているかもしれない」という視点を持っていてほしい

[3]「してはいけないことをしない」の大切さを知る

支援の現場では「何かをすること」よりも、「余計なことをしない」姿勢の方が大切。子どもたちは家族や支援者との関わりの中で、否定されたり話をさえぎられたりする経験によって傷ついている。だからこそ、否定しない、最後まで話を聞くといった小さな積み重ねが、子どもにとって大きな安心につながる

精神疾患は当事者だけでなく、その家族にも影響を与えるということを知り、今回CoCoTELIの平井さんに詳しくお話を伺いました。

社会の中で、こういった困難を抱える子どもはまだまだ見えにくい存在であり、気づいていないだけで、自分自身の近くにもいるかもしれないと感じました。家族だけでなく、それ以外のコミュニティーの重要さを改めて体感した取材となりました。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。