未来のために何ができる?が見つかるメディア

人や地域の課題解決の伴走者、「社会教育士」とは?

- 「社会教育士」は、「伴走者+学びのオーガナイザー(まとめ役)」として、地域課題の解決に向けた場や機会をコーディネートする役割を担う

- 「社会教育士」は、効率化が進む社会で失われつつある「お互い様」の文化や、助け合いの関係性を取り戻す可能性を持つ

- 身近な課題を解決しようとする一人一人の行動は、サークルや団体へと広がり、地域や社会全体の課題解決へとつながっていく

取材:日本財団ジャーナル編集部

子育て、介護、災害時の対応、商店街の空き店舗解消……。どのまちにもその地域ならではの課題があります。これまで、こうした課題は基本的に国や自治体が主体となって解決策を講じてきました。しかし、地域によって特色が異なるように、課題の性質や背景にも細かな違いがあるため、画一的な施策だけでは根本的な解決に至りにくいのが現状です。

課題解決に向けて真に必要なのは、当事者意識を持ち、住民一人一人の思いに寄り添いながら継続的に取り組める、いわば「伴走者」のような存在です。「社会教育士」は、まさにその役割を担う専門人材として期待されています。

「社会教育士」とは、長期的な地域づくりのビジョンのもと、各々の専門性と社会教育(※)を通して、地域活動や市民活動に持続的に取り組んでいく支援者のこと。文部科学省が認める公的な称号で、活躍の幅は広がりつつあり、今後はNPOや企業、学校といった場での活躍が期待されています。

- ※ 学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主に青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動のこと

「社会教育士」が、人や地域に関わっていくことが、日本社会全体にどのような変化をもたらすのでしょうか。今回、一般社団法人日本社会教育士会(外部リンク)の代表理事・鈴木麻里(すずき・まり)さんと、常務理事の岸本和久(きしもと・かずひさ)さんに話を伺いました。

伴走者+学びのオーガナイザー——課題を解決に導く「社会教育士」

――はじめに、「社会教育士」は、どのような活動を行うのでしょうか。

鈴木:「社会教育士」は、社会全体が抱える課題を、社会教育を通して解決に導き、支援する専門家であり、文部科学省が認める公的な称号です。いま、私たちが暮らす社会には、介護に関する問題をはじめ、防災、子育て、住民減少などさまざまな課題があり、地域によってはその課題や背景、要因も細かく異なります。

これらの課題を解決するためには、一人一人が主体的に地域活動に参加し、学びを通じて協働することが必要です。「社会教育士」は、「伴走者+学びのオーガナイザー(まとめ役)」として、解決のきっかけとなる場や機会をコーディネートし、一人一人の活動を支える存在なのです。

――「社会教育士」は2020年に設立された制度とのことですが、経緯をお聞かせください。

鈴木:「社会教育主事」というものが基になっています。「社会教育主事」とは社会教育法に基づいて、教育委員会事務局(自治体)に置かれる専門職のことで、当時、社会教育は公民館や地域の社会教育センターに所属する人が主に行なっていました。

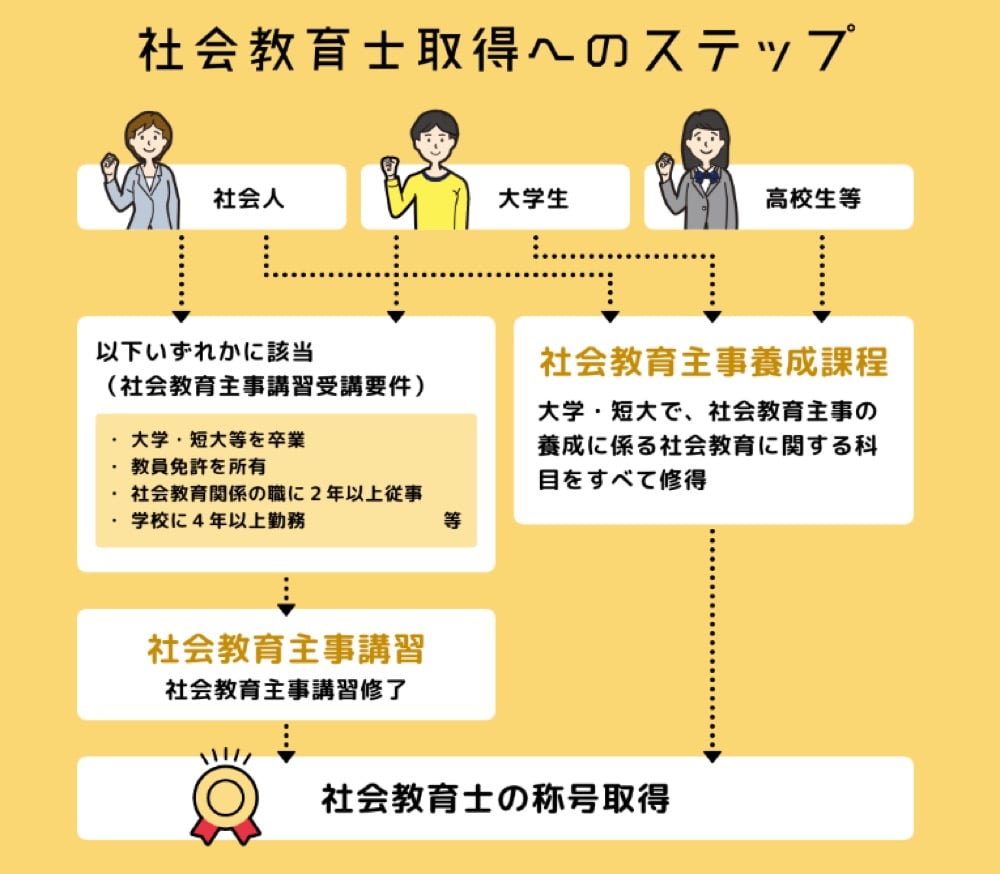

「社会教育主事」が職務に就くためには、大学で「社会教育主事養成課程」を履修するか、社会人になって「社会教育主事講習」というものを受け、かつ都道府県・市町村教育委員会からの発令が必要です。自治体の職員である必要があったんです。また、講習を受講するためには社会教育現場(社会教育施設、官公署、教育委員会など)での実務経験も必要になります。

しかし、時代の流れとともに、多様な人材の必要性が議論されるようになりました。そして2018年、文部科学省が「社会教育主事講習(※)」規程の一部改正を行い、2020年に「社会教育士」という称号が新設されました。

「社会教育士」は、「社会教育主事養成課程」、「社会教育主事講習」を修了した時点から「社会教育士」を名乗って職務に就くことが可能です。どちらも、伴走者+学びのオーガナイザーという役割は変わりませんが、「社会教育士」の方が、学びの場や地域活動への参画が容易になったと考えられます。自治体の職員以外にも社会教育の扉が開かれたと言えば分かりやすいでしょうか。

- ※ 「社会教育主事」の資格を得るために受講する講習。参考:文部科学省「社会教育主事講習・社会教育主事養成課程について」(外部リンク)

医療従事者、演出家、防災士……。あらゆる職種の人が「社会教育士」として活動

――「社会教育士」には、どのような人がいるのでしょうか。

鈴木:制度創設から2025年までに、約1万人の方が「社会教育士」の称号を取得される見通しです。職種は医療・福祉分野、コンサルティング会社、舞台芸術の演出家、防災士などさまざまです。取り組んでいる課題も、居住地域のまちづくり、災害対策、世代間情報格差や子どもの居場所不足の解消などそれぞれ異なります。

岸本:なお、「社会教育士」になるために、「社会教育主事講習」を受けることができる対象者は、今後さらに拡大される予定です。現在、児童福祉関連業務、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士として2年以上従事した人、地域おこし協力隊として地域振興業務を2年以上担当した人、保育士として4年以上従事した人などにも受講要件を認める方向で検討されています。

――あらゆる専門性を持った人が「社会教育士」として活動しているのですね。鈴木さんはどのような活動をしているのでしょうか。

鈴木:2013年から、不登校やひきこもりなど学校や社会に関わりにくくなっている子どもを育てる親が集まって、都内の公民館で講座や学習会を開いたり、年1回の講演会を開催したりしています。現在は親御さんなどの当事者が主体となってサークルを立ち上げて活動しており、私はサークル活動がうまくいくように、「社会教育士」として支援をしています。

「社会教育士」として活動する人の多くは、身近な課題との出合いがきっかけ

――お話を伺っていると、「社会教育士」として活動する方々は、日頃から地域や社会の課題に目を向けて活動しているように感じます。

鈴木:結果的に地域や社会の課題に取り組んでいます。しかし、多くの「社会教育士」は、「情報弱者である高齢者」や「ワンオペ育児で悲鳴を上げる母親」、「不登校やひきこもりの子を持つ親」、「日本語を話せない外国人児童」といった、いままさに困難を抱えている目の前の人と向き合い、「個人的なことは社会的なこと」と捉え返すことで、学習に組み立てていく。そうして始まった学習の学習者が、学習サークルを立ち上げて、地域に学習を提供する側になっていくことで、学習者にも地域にも変容が起きるのだと、私は捉えています。

岸本:おそらく、活動の幅も最初は個々の当事者に向けたものが多いはずです。ただ、そういった一つ一つの時間と空間の共有が、つながりを生み、同じような課題を抱えた人たちを呼び、サークルや団体という少し大きな学習体へと形を変えるのではないでしょうか。結果として、地域や社会が抱える課題を解決するための大きな輪となっていくものと私は考えています。

鈴木:よく、「社会教育士制度は地域コミュニティーのためにできた」「学校教育と社会教育の連携のためにできた資格」といわれていますが、始まりは、個への支援であるということを知っていただきたいです。

――今後、「社会教育士」が増えることで、社会にどのような影響があると考えますか。

岸本:まず挙げられるのが、「誰も取りこぼさない社会」が実現に近づくのではないかと考えています。生産性や効率化が重視され、日々急速に進化する社会から一人も取りこぼさないことも、「社会教育士」の大きな使命と言えるでしょう。

鈴木:現代は、あらゆる分野で市場化が進んでいます。保育や介護においては、ポイント制や保育所のフランチャイズ化が進んでいます。もちろん便利になることはいいことですが、代わりにお金では買えない人間関係や助け合い、お互いがお互いを支え合う互恵性(ごけいせい)の価値が失われているような気がします。

「社会教育士」の存在が大きくなり、一人一人の声を聞く力が増えれば、少し前の日本では普通だった「お互い様」の文化が再構築されるはずです。誰にとっても優しい社会の実現も夢ではないでしょう。

――いま「社会教育士」の方が抱えている課題はありますか。

岸本:活動拠点や課題の内容によっては、情報共有の機会が少なく、また役割も明確ではなく、実践事例も少ないため、講習や養成課程で得た学びをどのように活かしていけばいいのか戸惑ってしまう「社会教育士」も多いと聞いています。

鈴木:ほかにも、「社会教育士」として活躍できる場は増えているものの、多くがボランティアであり、仕事として確立されていない点が挙げられるでしょう。日本社会教育士会としては、「社会教育士」の社会的地位と、それに伴う収入の確保まで視野を広げて支援していく必要があると考えています。

個人や社会が抱える課題を解決し、誰もが暮らしやすい社会をつくるために私たち一人一人ができること

最後に、個や社会が抱える課題を解決し、誰もが暮らしやすい社会をつくるために私たち一人一人ができることをお二人に伺いました。

【1】 気になること、気になる人に出会えるチャンスをものにする

いまはスマートフォンやパソコンでさまざまな情報が手に入る時代。もし気になる情報や気になる人物がいるなら、一歩踏み出して「出かけること」「話しかけてみること」が大切。積極的に行動を起こす

【2】「しょうがない」「損をするだけ」「どうせ」という考えを払拭する

誰もが抱きがちな「言ってもしょうがない」、「どうせ聞いてもらえない」という諦めの感情を改める。発言をすれば何かが変わるかもしれないし、共感してくれる人ができるかもしれないが、発言しなければその可能性すら生まれない。しかし、発言したことでリスクが生じる場合もある。発言するかしないかを自ら選び行動していく主体になっていく。「学習者が成り行き任せの客体から、主体になっていくことを支える」のが社会教育の役割

【3】利他の精神を大事にする

効率を求めたり、成果主義に振り回されたりせずに、意識的に利他性や公正性といった価値観を意識的に保つ。これにより、「お互い様」が似合うような社会を促すことができるとともに、「公共」をつくっていくという視座も必要になる

文部科学省のサイトを見ていたところ、「社会教育士」という制度があることを知り、鈴木さんと岸本さんにお話を伺いました。

課題を抱えて取りこぼされがちな人を支え、コミュニティーを広げ、地域の活性化や貢献につなげていく「社会教育士」。まさに、多様な課題が山積する現代にこそ欠かせない制度だと感じました。

ただ、「社会教育士」のような専門的な伴走はできなくても、課題を抱える人に目を向け、耳を傾けることは誰にでもできるかもしれません。お二人から聞いた「一人一人ができること」を参考に、まずは小さな一歩から行動してみたいと思います。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。