未来のために何ができる?が見つかるメディア

“ブラックボランティア”批判を退け24万人が応募!東京2020大会成功のカギは誰が握る?

- ブラックとの批判を受けながら大会ボランティア、都市ボランティアに延べ24万人以上が応募した

- 外国人や障害のある方を含む、多様性に富んだチームを構成

- ボランティアを始めるきっかけは「誰かのため」だけでなく「自分のため」でもいい

取材:日本財団ジャーナル編集部

2018年12月21日に締め切った東京2020オリンピック・パラリンピック(以下、東京2020)のボランティア募集。応募者数は、大会運営のサポートを行う大会ボランティアは目標の8万人に対して20万4,680人、観光案内などのサポートを行う東京都の都市ボランティアは目標の2万人に対して3万6,649人と、合わせて14万人以上も上回った。“ブラックボランティア”との批判もあったなか、なぜこんなに多くの応募者が集まったのだろう。

日本財団ボランティアサポートセンター事務局長を務める沢渡一登(さわたり・かずと)さんに話を聞いた。

ボランティアは“自分のため”でもいい。まずは楽しむ気持ちで!

日本では奉仕活動のイメージが強い「ボランティア」。そもそもその定義とは何なのだろうか。

「簡潔に言うと『自発的に行動すること』だと思います。そこに金銭的なリターンがなくても、理想や目的を叶えるために動くことなんですよね。日本ではボランティアというと『人のために無償で行う奉仕』と捉える人が多いと思うんです。そういった面もありますが、きっかけは誰かのためじゃなくてもいいんですよ。経験を積みたい、自分の就職活動に生かしたい…そんな理由からでも良いと思うんです。何のためであれ、自発的に行動し、結果として社会に役立つことが『ボランティア』ではないでしょうか」

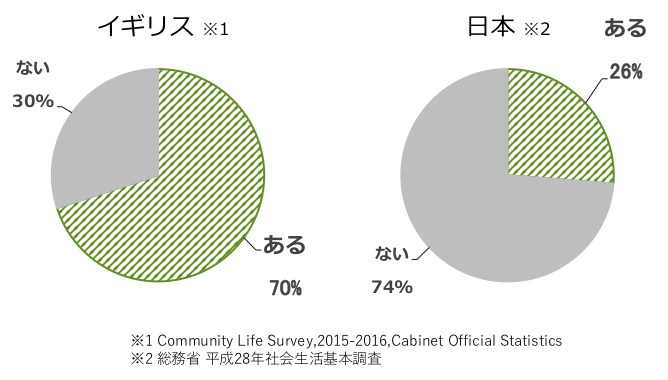

イギリスやアメリカなど、ボランティアが浸透している国もある。そういった国々では、新しい技術や能力の習得、進学や就職に有利になるなど、「自分のため」に参加する人も多いのだ。

2012年に開催されたロンドン大会は、ボランティアスタッフによって成功へと導かれた大会として名高い。募集人数7万人に対し、集まった応募はなんと24万人!東京大会をきっかけに、日本にもボランティア文化が根ざすことが期待されている。

図表:過去1年間に1度はボランティア活動をしたことがありますか?

「多様性」とは何かを身をもって学ぶボランティア

障害のある方のボランティアへの参加も、今大会の大きな課題のひとつ。ロンドン大会では、7万人中およそ4%にあたる約3,000人が障害者だったそう。

「今回はさまざまな障害の中でも、コミュニケーションをとることが難しいとされる聴覚障害者と視覚障害者に照準を当てたいと考えています」と沢渡さん。そのためにも一人ひとりの特性に応じたボランティアの機会と、障害者ボランティアをサポートするボランティアの創出を目指している。

「常に支えられる側であると思われがちな人が、支える側になれるように支援し、誰もが生きやすい社会づくりを目指す。そのためにも、東京大会で実績をつくることが大切だと思っています」

また大会ボランティアのスタッフ募集において、外国籍の方がおよそ4割を占め話題を集めた。日本で暮らす外国籍保持者だけでなく、海外から応募した人も多い。一度大会ボランティアに参加したことがある人が、やりがいを感じ、再び他の国での開催時にも応募することもあるようだ。そんな先輩ボランティアを含む仲間たちとチームを組むことは大きな成長につながると、沢渡さんは熱を込める。

「チームの構成は多様性に溢れたものになります。年齢は18歳から90歳前後まで、さらに海外からのボランティア、そして障害のある方々もチームに加わる可能性があるんです。まさに、移民が増え、高齢化が進むこれからの日本の縮図と言えますよね。参加していただく11万人のボランティアは、これからの共生社会を引っ張るリーダーシップが養えるはずです」

「ブラックボランティア」って言われているけど、本当にブラックなの?

あらゆる個性を持つ人々が寄り添い生きる共生社会。日本もそんな理想的な社会を目指しているが、問題はまだまだ山積みだ。それらを解決するためにも、「東京大会のボランティアは社会を変えるうえで重要なカギとなるはずです」と沢渡さん。しかし日本では「やりがい搾取」として今大会のボランティア募集が批判されることもあった。

「ボランティア文化への理解が日本はまだ不足していると、改めて感じましたね。ただ面白いことに、批判は『ボランティア』そのものに対するものではないんですよ。実際、日本でも大きな災害があったときには、全国から大勢のボランティアが集まります。今回の批判は、無償の奉仕を商業的なイベントに使うことに対するものだったんだと思います」

困っている誰かのためでなく、“ビジネス”にボランティアをすることに感じる疑問。その気持ちも重々理解したうえで、「けれど」と沢渡さんは続ける。沢渡さんは東日本大震災発生直後に1,000人を超える学生ボランティアをまとめ上げ、復興支援に取り組んだ経験がある。

「学生ボランティアを引率してガレキの撤去をしたときのこと。丸1日かけて作業しても辺りは延々とガレキだらけ。すると学生たちは、自分たちがしたことに意味はあったのか?と考えてしまいます。確かに業者を派遣したほうがはるかに対応は早いでしょう。でも私は、ボランティアだからこその意味もあると信じているんです。ほかの地域から来た見ず知らずの大学生が無欲に、復興を願って手を動かしている。その姿が、被災して立ち尽くしている人々の心をもう一度奮い立たせることもあるんですよね」

学生たちの力もあり、被災地の人たちが徐々に笑顔を取り戻していく様子を目の当たりにしたからこそ、五輪のような商業的なイベントにもボランティアの力は必要だと言う。

たとえば試合前の待機列で、時間を持て余している大勢の観客がいるとする。ボランティアなら、そこで歌やダンスを披露して盛り上げることも自由にできる。業務として配備された警備員にはできないことだ。ボランティアがムードをつくりあげることで、自然とみんながあたたかい気持ちになり、心から楽しめる一大イベントの思い出を残すことができるのだと。

ここまでを読んで、東京大会のボランティアに応募すればよかったと後悔している人も多いかもしれない。しかし、大会成功のカギを握るのは何もボランティアスタッフだけではないと、沢渡さんは言う。

「1964年の東京大会開催時は、小学生も、登下校時にごみを拾うなど、自分たちにできることで大会の成功を支えたそうです。ボランティアって、募集しているものに応募するだけでなく、そんなふうに一人ひとりができることをするものなんですよね。その意識が広まることで、東京大会の成功はもちろん、その先にある、すべての人が暮らしやすい社会が実現できるのではないでしょうか」

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

沢渡一登(さわたり・かずと)

1982年、群馬県生まれ。日本財団に入会後、福祉関係の助成金の審査を担当。突出した才能はあるものの現状の教育環境になじめない子どもたちを支援する「異才発掘プロジェクト ROCKET」の立ち上げなどに携わる。東日本大震災の際は、発生直後から現地に入り、1,000人を超える学生ボランティアをコーディネート。2017年9月の日本財団ボランティアサポートセンター設立時より現職。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。