未来のために何ができる?が見つかるメディア

資金提供は10億円!社会を変えるアイデアを一般の人から募集する、その訳は?

- 『10億円会議』は本気で社会を変えたいと思っている人にチャンスを提供する番組

- 社会課題は簡単に解決できるものではないが、声を上げる行為こそが重要

- 『10億円会議』を通じて、誰もが気軽に社会課題を語ることのできる世の中を目指している

取材:日本財団ジャーナル編集部

2019年1月より、インターネットテレビ局AbemaTVで放送をスタートした番組『10億円会議 supported by日本財団」(以下『10億円会議』)。一般参加者が「社会課題を解決し、世の中に変革をもたらすアイデア」を審査員5人に対してプレゼンテーションする番組だ。審査員全員がアイデアに賛成すると、別途審査を経て、日本財団が用意した総額10億円の中から必要な活動資金を得られる仕組みになっている。

今回は、番組の企画に携わった日本財団の花岡隼人(はなおか・はやと)さんに、AbemaTVと組んで『10億円会議』を始めた目的や、番組を通して伝えたい思いを伺った。

本気で社会を変えたい人にチャンスを!『10億円会議』が生まれた理由

「『10億円会議』は興味を持って観ていただくため、インパクトの強さと番組への参加のしやすさを重視しました」と花岡さんは言う。

「世の中を変えたいと思っていても、自分の力では実現できないと諦めている人が多いと思うんです。だけど10億円という具体的な数字を提示することで、『皆さんのアイデアのために本気でお金を用意していますよ、社会を変えるための一歩を踏み出す後押しをしますよ』と伝えたかった」

アイデアは、番組のメールアドレスから応募することができる(※)。選考で採用された提案者は番組に出演し、プレゼンテーションと質疑応答を行う。司会のデーモン閣下をはじめ、ヒップホップ・アクティビストのZeebraさん、ジャーナリストの堀潤さん、お笑いコンビTKOの木下隆行さんなどの審査員から飛んでくる鋭い指摘を乗り越え、審査員5人を納得させることができれば合格となる。

- ※

AbemaTV『10億円会議』サイト内の「応募方法」をご覧ください

しかし、ここですぐに資金が得られるわけではない。日本財団の出番は、提案者が番組内で合格した後だ。

「アイデアが社会的効果を期待できるものなのか、事業計画や資金計画に無理はないか、継続性や発展性が見込めるか、といった審査を行います。そして、具現化に向けて提案者の方と一緒に話し合いながら、最終的に資金提供できるかを判断します」

このように番組を通して幅広くアイデアを募集した上で、提案者と日本財団職員が二人三脚で企画の実現を目指すのだ。

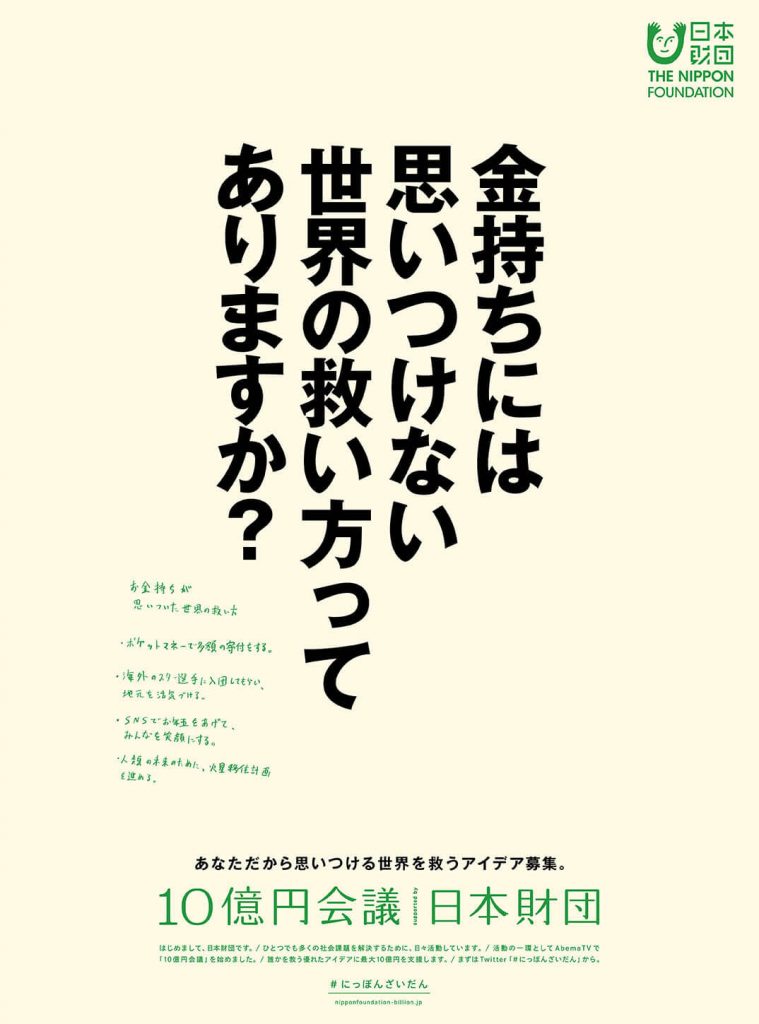

一方で、番組の連動企画として「10億円会議キャンペーン」と題し、「世界を救うアイデア」をツイッター上で募集した。参加方法は、アイデアと共にハッシュタグ「#にっぽんざいだん」を付けてツイッターに投稿すること。なぜ、このようなキャンペーンを試みたのだろう。

「多くの方は、日頃の生活の中で社会課題について語る機会なんてほとんどないと思うんです。けれど、口には出さないだけで、世の中のこんなところが改善できればと思っている人もいるはず。そこで、気軽につぶやけるツイッターを使ってアイデアを募ることにしました。すると、日頃皆さんが何を問題視されているのかがよく分かるんです」

ツイッターで検索をしてみると、介護士や保育士などの賃金向上のために10億円を投資したいとの声が多く見受けられる。これに対して「報道などを通して多くの人が問題だと認識しているにもかかわらず、世の中が大きく動いていないため、お金を投じてしっかり解決したいと考える人が多いのでしょう」と花岡さん。

「正直、ツイートされている課題の多くは10億円で解決できるものではありません。それでも、みんなが課題に対して声を上げる。この行為こそが、解決するために重要なことだと思うんです」

ツイートされる多くのアイデア。もし企画が通ったらどうなる?

ここで、キャンペーンでツイートされたアイデアの中からランダムにピックアップ。もしこれらのアイデアが番組内の審査を通過したら…。花岡さんの意見を伺ってみた。

まずは、社会課題を解決できる人材を育てるためのアイデア から。

Kosuke Takahashiさん:年齢性別問わず、留学に行きたい人にそのチャンスを与える(日本は良い意味でも悪い意味でも平和すぎるから、留学はこのプロジェクトのような発想が出てくるために必要だと思う)。そんなふうにして、将来的にこのようなプロジェクトを開催できる人を育てていく。

「内向きになっている日本人の志向を外に向け、社会課題や世界的な問題に気付く視点を身に付けるにはとても良い案だと思います。これに加えて欲しいのが、留学から帰ってきた人材にどのように社会課題を向き合ってもらうか、という視点です。帰ってきて普通に就職したのでは意味がありません。例えば留学生ネットワークを構築して社会を変える土壌を作る。そんな、人材の活かし方まで提案に盛り込まれていると非常に魅力的ですよね」

続いて、なかなか報道されないニュースを知るためにマスコミ改革をしたいというアイデア 。

ンズキャッポツさん:マスコミ改革。マスコミが報道しない事実を世界に知らせる。世界には報道されていないために苦しんでいる人が沢山いる。ウイグルとか内モンゴルとか。

「政治的な関係で報道しづらいニュースを知る機会を作ることは良いと思います。ただ、知りすぎることで知識ばかりが増え、自分の目で確かめもせずに『こうするべきだ!』と意見を述べる人が増えるのでないかという心配も…。今の若者にとって、情報を簡単に得られる仕組みよりも、何が問題かを的確に判断できる力と、世の中を本当に変えられるぐらいの“脚力”を鍛える場を増やすことが必要ではないかと考えます」

最後は、 賛否両論ある「安楽死」。死ぬ時を自ら選べる安楽死センターを作りたいというアイデア 。

坂本リュウマさん:提案「安楽死センターを各地に開設」。働くかあの世に行くか選べるようにする。人は死にたい時に、楽に死んで構わないのでは?真面目な提案です。

「日本財団では、住み慣れた地域や場所で最後の時を迎えたい人を支援する『在宅ホスピスプログラム』(外部リンク)を展開しています。安楽死センターには、この発想と近しいものを感じますね。また『人の尊厳を保つことができる』『医療費削減につながる』という点も重要なポイントです。法律の問題はあると思いますが、個人的には興味深いアイデアですね」

これらのアイデアに対し、真剣な眼差しで答えてくれた花岡さん。「ツイッターにあがるアイデアには、日本財団が目を向けてこなかった課題が次々に出てきて本当に興味深いですね」と話す。ここで、『10億円会議』に応募したいと考えている人のためにアドバイスを聞いてみた。

「何より大切なのは、取り上げる課題に対する誠実な姿勢と覚悟です。もし本当に企画が通れば、大きなお金が動きます。課題を抱える当事者の方のニーズを汲み取った上で提案の準備はしっかりしていただき、副業としてでも良いので、本当に活動をするのだという強い意志を持ってご提案ください!」

『10億円会議』を通して、誰もが社会課題について気軽に話せる世の中に

より多くの人々と日本財団をつなげる足がかりとして誕生した『10億円会議』。この番組を通して、世の中に対してどのような変化を期待するのかを聞くと、「社会を良くしたい、この課題を解決したい。そう思ったらまず日本財団に相談しようと、皆さんに思ってもらえるようになると嬉しいですね」とのこと。日本財団は、社会課題を解決したいと本気で考える組織や人々を支援している。これを多くの人に知ってほしいのだと言う。

「そして何より、社会貢献や社会課題について語ることが特別なことではなく、当たり前とされる社会に変えることができればと思っています」と、花岡さんは熱を込めて話す。

「例えば、日本財団の採用試験を受ける若者たちは、よく『社会課題と向き合える職場が他にない』と言います。社会を良くしたいのに取り組める環境が少ないというのは、残念なことだと思うんです。『社会課題に向き合っています』と公言するような企業がどんどん生まれてくると良いですよね。環境問題を解決するならあの企業、貧困問題を解決するならこの企業というような、選択肢のある社会づくりに私たちも貢献したいと思います」

最後に、花岡さんから『10億円会議』の視聴者、そして日本財団ジャーナル読者に向けたメッセージを。

「『10億円会議』をご覧になった方、キャンペーンにご参加いただいた方、ありがとうございます。番組をより楽しむ方法として試していただきたいのが“コメント欄への記入”です(※)。他の視聴者の方とコメントでやりとりしながら、審査員になったような気分で提案者のプレゼンテーションを楽しんでみてください」

『10億円会議』は毎週火曜日に放送中。視聴するのはもちろんのこと、本気で解決したい社会課題がある方は、ぜひ提案者としてチャレンジしてはいかがだろう。

- ※

Abemaビデオと見逃し視聴ではコメントを投稿することはできません

撮影:佐藤潮

〈プロフィール〉

花岡隼人(はなおか・はやと)

日本財団経営企画部ソーシャルイノベーション推進チーム・チームリーダー。一橋大学法学部卒業、ワルシャワ大学政治学研究科修了。三菱総合研究所でコンサルタントとして勤務後、ポーランド留学を経て、2013年入職。子どもの貧困対策や「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム」などを担当。書籍『徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼす 社会的損失40兆円の衝撃』(文藝春秋)を執筆。 2018年6月より現職。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。