未来のために何ができる?が見つかるメディア

圧倒的なパワーを放つ作品の数々。ギモンを生むアートの楽しみ方

- 障害のある作家の多くは、アートの根源的な魅力を表現している

- アートに障害の有無は関係ない。感動とリスペクト、驚きや好奇心がアートの本質である

- 障害者によるアートは、社会に多様性の意義や価値を伝える大きな役割を果たす

取材:日本財団ジャーナル編集部

“障害者によるアート”と聞けば「障害があるのに頑張ってる、すごい!」と思う人も多いかもしれない。 “障害”というフィルターがかかってしまうことで、作品を純粋にアートとして楽しめないのはもったいないことではないだろうか。

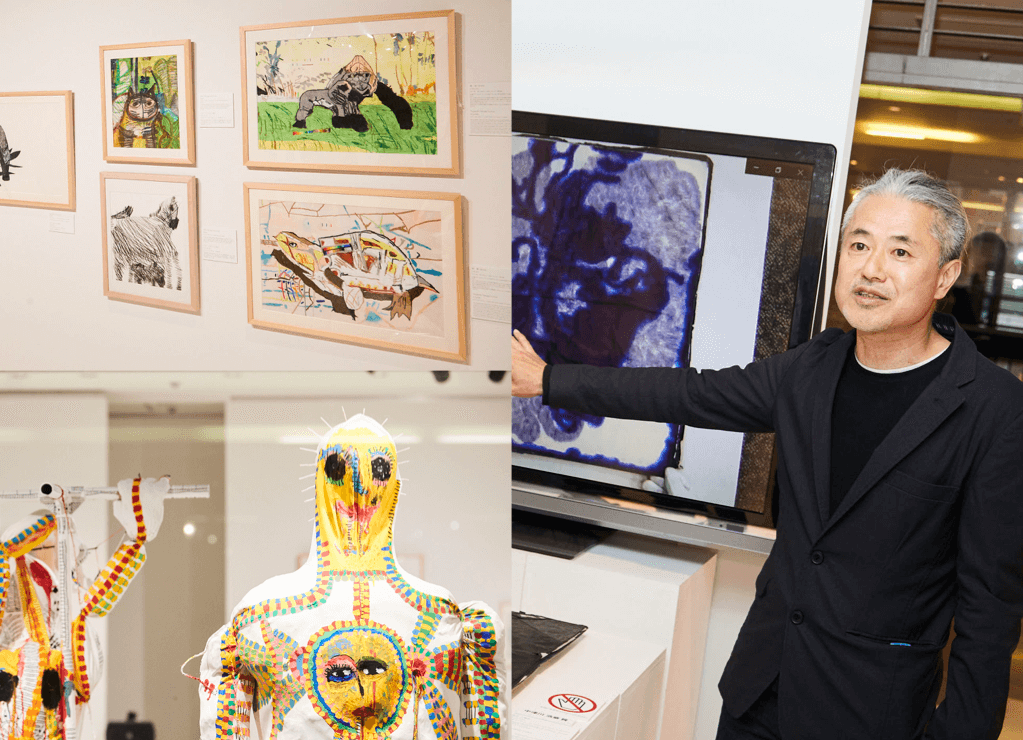

日本財団は、障害がある世界中のアーティストから集まった作品を「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS公募展 2018」(別ウィンドウで開く)と題して展示。少し近寄りがたかった「障害」の存在が、豊かな表現を生む「特性」であることを伝えている。

多様性の価値と意義を問うギャラリー

障害者による文化活動は従来セラピーの一部とされ、作品として評価されることは少なかった。しかし、障害特性が反映された作品が評価の対象となるにつれ、「エイブル・アート」や「障害者アート」など、さまざまな考え方やジャンルにカテゴライズされるようになる。

日本財団DIVERSITY IN THE ARTSはこうした枠を超え、横断的にアートを支援すると同時に、さまざまな展覧会を行うことで「多様性の意義と価値」を発信している。

その一環として開催されたのが「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS公募展2018」である。国内外から届いた2,256作品の中から、厳選された85点を2019年5月15日~5月26日にかけて渋谷で展示。5月29日~6月4日にかけては、65点を横浜で展示した。

「芸術の専門教育を受けた作家によるアートには、なじみのある人も多いでしょう」と話すのは、日本財団国内事業開発チームシニアオフィサーとして同事業を指揮する竹村利道(たけむら・としみち)さん。

「今回展示されている作品は、そんな方に美術や絵画の概念や約束ごとみたいなものに縛られない“枠がないこと”の面白さを純粋に味わっていただけるものばかりです」

一般的な芸術の教育を受けていない、障害のある作家による芸術。これらの中には「どうしてこのような表現をしたのか?」「この作品に対してなぜこのタイトルをつけたのか?」など、さまざまな疑問を生む作品が数多くある。

「作品を詮索したり、表現の背景に想像を張り巡らせたりして、自分なりの解釈をしてみてください。きっちり“きれいな枠”に収まらない芸術ならではの楽しみ方ができるはずです」

アートはアート。その価値に学歴やバックグラウンドは干渉できない

今回の展示においてアートディレクターを務めたのは、自身も美術家であり、本展の審査員も務めた中津川浩章(なかつがわ・ひろあき)さんだ。彼が30年間見つめてきた「障害のある作家による芸術」の変遷と、その魅力について伺った。

「初めて障害者が手掛けた作品と出合ったときのことはよく覚えています。この線はすごい、見たことがない!この色使いは何だろう。イメージはどこから来たんだろう?そんな驚きと好奇心でいっぱいでした」

30年前、初めて障害のある作家によるアートを目にしたときの感動を中津川さんはそう振り返る。

「たいていの作家が知識や技術、ジャンルにおける自らの立ち位置を意識して制作するものです。けれど、障害のあるアーティストの多くは違います。客観的情報が少ない状態で作品を生むので、カテゴライズすることができないのです」

出合ったときからその奥深さに惹かれたという中津川さん。そうして、障害者によるアートを探求する長い旅が始まった。

障害者によるアートは当時、ごく少数の間でしかその価値が認識されていなかった。中津川さんはそんな中でエイブルアートジャパンと協力し、展覧会の開催や福祉施設内のギャラリーの建設に携わったという。日本全国を巡り、フォーラムに参加したこともあった。

「まさにフロンティアでした。社会的にどんな価値があるのかを理解されていないものに対して、私たちが価値付けし、言語化する作業をひたすら続けましたね」

「そんなことに関わっていたらキャリアに傷がつくよ」。活動を続ける中で、そんな言葉を受けたこともあったと中津川さんは語る。それでも彼が「障害者とアート」の世界を切り拓き続けたのはなぜだろうか。

「障害のある作家の多くは、アートの根源的な魅力を表現していると思うからです。どこの大学で何を学んだかなんて、そもそもアートには関係ない。誰もが抱える傷や欠損を表現したいという内的な欲求を、何らかの形で発信する。これがアートの魅力のひとつだと私は思っています。そして障害のある作家は、それを自然と体現していると常々感じるんです」

障害のある作家によるアートが広く認知され始めた今、その作品は「障害者アート」と表現されることもある。しかし、中津川さんはいつか「障害」の有無で作品がカテゴライズされない日が来ることを期待している。

「多様化している現代社会において、障害があるかないかなんて関係ないはずです。例えば先日、ある有名なカフェに、障害のある作家が制作した作品を展示していくというプロジェクトがありました。そこではあえて“障害者が制作した”とは一切公表しませんでした」

誰が制作したものなのかと、作品に感動したお客さんからカフェのスタッフが尋ねられることも少なくなかったという。そこで障害者によるものだと初めて知るのだ。

「作品から得る価値に、“障害”は関係ないとよく分かりますよね。そして前提に感動とリスペクトがあると、障害者を単なる弱者として見なくなるものです。“ダイバーシティ”がキーワードになっている今、こうした感動を通じてコミュニケーションが生まれる大きな意味があると思います」

そんな中津川さんに、「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS公募展 2018」の作品の選定について伺った。

「今回展示している作品は、8人の審査員で選んだものです。2,256点の中から100作品に絞り、さらに、審査員それぞれが“自分だからこそ感動した”と思うものをチョイスしています。つまりアートとして過不足ない作品ではなく、審査員の主観が強く反映されているんです。学術的に言えば何かが強烈に足りていないものや、一見するとなぜこれが?と思われる作品もあるでしょう。だけど、そこが面白い。世界中から集まった素晴らしい作品と、8人の“主観”によって誕生した一連の展示は、他にはない魅力あるものに仕上がっているはずです」

自由な精神と、見えない心を描くアーティスト

「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS公募展 2018」に選ばれた作品は、絵画や立体、写真や書などさまざまな表現方法が用いられている。展示は大きく4つの空間に分かれており、「明るく、モチーフが分かりやすい作品」、「表現が深く重い作品」、「繊細なタッチの作品」、「写真、書、陶芸による作品」が楽しめるのだ。

鮮やかで細やかな生き物の競演、不思議な温かみを感じるコラージュ、紙が真っ黒く染まるほどボールペンで重ね塗りされた1冊のノート…。その作品一つひとつから、ルールに縛られない心、そして作家本人のむき出しの内面が感じられる。なぜこうして描いたの?と、思わず深堀りしたくなる魅力に溢れた作品ばかりだ。

「中には、美術やデザインの技法を用いた作品があることも面白いですね」と中津川さん。誰かに学ばずとも、自然と技術が身につき、作品が洗練されていく作家もいるそうだ。

ここで、審査員による特別賞を受賞した作家ご本人に登場していただこう。

鮮やかな赤と青で描かれた『工場 color5』を出展した半澤真人(はんざわ・まさと)さんは、「上田バロン賞」を受賞した。「受賞できてとても嬉しい」と語る彼は、障害のあるアーティストの世界において今注目を浴びている人物であり、その作品はハンカチやマスキングテープのデザインに使われることもあるそうだ。

今回の作品は、彼が籍を置くstudio FLATのスタッフが用意した工場の写真をモチーフに作られた。よく見ると顔のようなものも見え、小さな家も描かれている。2カ月ほどかけて、じっくり仕上げたそうだ。

続いてご紹介するのが、『花』で出展した波多野美恵(はたの・みえ)さん。

「エドワートM.ゴメス賞」を受賞した彼女は、当初、絵を描くことが苦手だったという。しかし筆をとると周囲が喜ぶことに気づき、おしゃべり好きな彼女は、絵をコミュニケーションツールとして楽しむようになった。

不思議な花を描いたこの作品は、「はたのみえ」という書体が形となって表れている。ひらがなの丸みと、大好きな花に共通点を見出したのかもしれない。

制作の過程は、気分次第。丸一つしか描かない日があれば、線をひたすら描き続ける日もあった。そんな彼女の作品が大勢の目に触れることを、本人はとても嬉しく思っているようだ。

「これが常識だから」「この生き方がメジャーだから」…そんな「当たり前」に縛られている心を軽くしてくれる“自由”が表現された作品は、多様な個性を尊重する現代においてとても価値あるものだ。

2019年7月14日(土)から16日(火)には、2020年夏に開催される一大アート展「LOVE LOVE LOVE LOVE展」のプレイベント(別ウィンドウで開く)が東京ミッドタウンで行われる。「愛」をテーマに多様性の意義を伝えるアート作品の展示やトークイベント、ワークショップなどが展開される。この機会に、「アート」とは何か。「障害」とは何か。そして「個性」とは、「多様性」とは何かをじっくり考えさせてくれる、そんな作品をぜひ、楽しんではいかがだろうか。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。