未来のために何ができる?が見つかるメディア

災害現場は時間勝負。より迅速な救援の鍵となるのは小型重機だった

- 大規模災害が増加する近年、人力の何倍もの働きをする小型重機の重要度は高くなっている

- 災害現場における小型重機の活用では、迅速かつ的確な判断と丁寧な技術が求められる

- 災害に強い街をつくるためには、地域で小型重機を扱える人材育成が鍵となる

取材:日本財団ジャーナル編集部

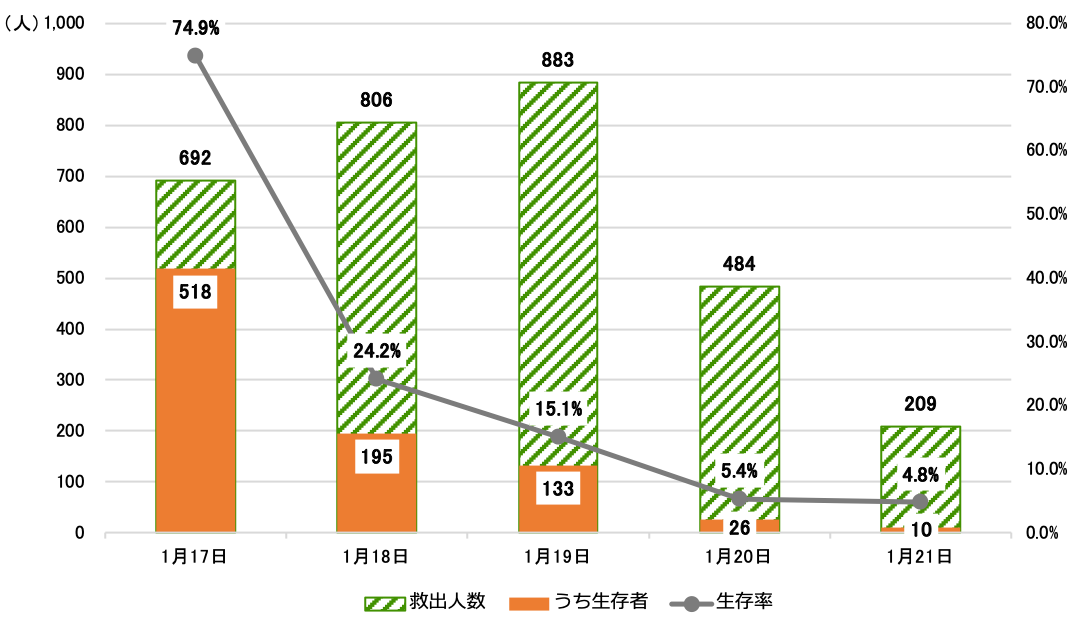

災害現場には「72時間の壁」と呼ばれる言葉がある。災害発生から72時間が経過すると、がれきなどに閉じ込められた被災者の生存率が著しく下がるというもので、迅速な救出の重要性を示している。

この言葉が世に知られるようになったのは1995年に起きた阪神・淡路大震災からだ。当時の救出人数に対する生存者の割合を見ると、地震が発生した1月17日は救出された人のうち約75%が生存していたが、4日後になると生存率は約5%まで下がる。

図表:阪神・淡路大震災における救出者中の生存者の割合推移 (1月17日から21日までの5日間)

災害発生直後の現場ではスピードが救出の大きな鍵となる。いかに早く災害現場に到着し、がれきや土石流に巻き込まれた人や大切な物を救うか。そこで活躍するのが「小型重機」だ。

小型重機の活用で広がる、災害救援の可能性

「小さな重機が1台あるだけで、災害救援の現場は大きく変わります。人力とは比べ物にならない大きな仕事ができますし、消防車やレスキュー車が現場にたどり着くための道路を整理したり、家から土砂を取り除き、大切な物を探し出すなど、さまざまな場面で活用することができるんです」

そう語るのは、災害現場の第一線で活躍する日本財団職員の黒澤 司(くろさわ・つかさ)さん。阪神・淡路大震災をきっかけに、20年以上にわたって40を超える被災地に赴き、災害初期から支援活動に取り組んできた。

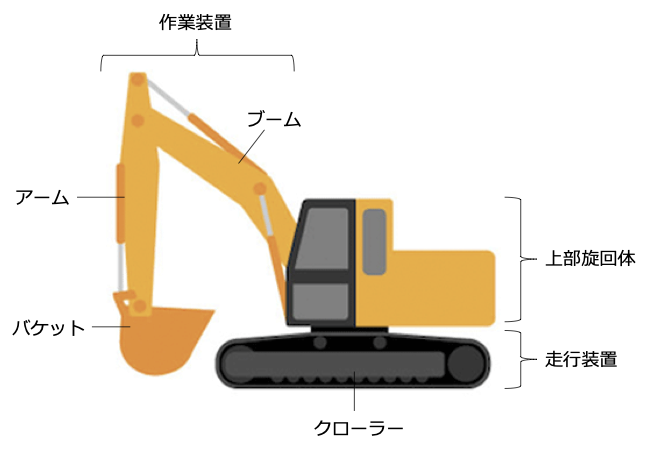

ここでいう小型重機とは、機体重量3トン未満のショベルカー(別称:ユンボ)やクレーンなどを指す。トラックの荷台に載せて運ぶことができ、現場では人力の何倍もの作業を可能にする。その有用性から、2016年より総務省消防庁主導のもと全国の消防本部への重機及び重機搬送車両の配備が始まっているが、災害現場で重機を扱える人材はまだまだ不足している。

災害現場で重機を扱う場合、目的や動かし方が建設現場とは異なり、一瞬の判断ミスが事故やけがにつながる。そういった背景から、日本財団では2007年より災害時における小型重機活用の体験講習会を実施。今回は、2019年8月に大規模な豪雨被害に見舞われた佐賀県多久(たく)市にて市内の消防職員を対象に実施された講習会の模様をお届けする。

建設現場とは異なる重機の扱いが求められる災害現場

「佐賀県はこれまで、大きな自然災害を免れてきたこともあり、佐賀豪雨ではどうしたら良いか分からない中、必死に対処にあたったのを覚えています。しかし、豊富な経験を持つ日本財団の黒澤さんやボランティアの方々のおかげで、復旧への道を歩めています。本日の小型重機の講習は消防士の皆さんのためになるだけでなく、地域の皆さんにとっても大変役に立つことだと考えています。しっかり取り組んでいきましょう!」

2019年9月25日に実施された体験講習会は、同市の市議会議員・飯守康洋(いいもり・やすひろ)さんの言葉で始まった。参加者は地元消防局の若手職員を中心とする13名。指導にあたるのは、日本財団・黒澤さんを含む3人の技術系プロボノ(※)メンバーだ。

- ※ 専門知識や技能を生かして参加するボランティア活動

「パワーショベルの胴体部分に記された30という数字は3トンという意味です。これを運搬する3トン車に積んだ場合、積載オーバーになるでしょうか?」

講習は、まず黒澤さんの座学からスタートした。

小型重機の胴体部分に記された3トンの重量の中には、作業機(バケットやアームなど操縦して動かす部分)の重量を含まないため、3トン車に乗せると積載オーバーとなってしまう。現場では、小型重機を搬送する3トン車と2トンの小型重機、車から小型重機を降ろすための歩み板の3つを1セットにして活用することが多いと黒澤さんは話す。

「あと、普段は重機の重さよりもバケット部分の作業量で呼ぶことが多いですね。例えば『コンマ1』なら0.1リューベ(1リューベの容量は1,000リットル、コンクリート2.3トンほどに相当)を意味します」

災害現場での小型重機の活用例も写真で説明。小型重機で丸太を運び、倒壊しかけた家屋を支えるために使用したり、豪雨などで家の前に流れ着いた車や家電などの大きな漂流物を運んだり、これまで黒澤さんが関わった災害現場での実例が紹介された。

活用例の中には思わずなるほどと頷いてしまう知識も。土などをすくうバケットには爪付きタイプと爪のないフラットなタイプ(「平爪(ひらづめ)」と呼ぶ)があるが、災害現場で使われるのは主に後者だという。

「被災地での掘り起こし作業は、建設現場のように固い地面を掘ることはなく、道路や家を覆うがれきや土砂を取り除くといった作業が中心になります。大事な物を探す時は、表面を1、2センチずつ掘り下げながら慎重に探すのが基本。そんな時に爪があると大切な物を傷つけてしまいかねませんからね」

ポイントは、大切な物を傷つけないブームとアームの「水平な」動き

座学が終わったらいよいよ実践講習。この日は、重機運転初心者が対象のため、基本動作を覚えることから始まった。

「まずは、現在の位置からバケットを引き寄せて元の状態に戻す動きを繰り返しましょう。大事なのは、ブームとアームの動き。運転席の左右に1つずつあるレバーで、ブームとアームを動かします。初めは、ガタガタした動きになると思いますが、できるだけ水平にバケットを動かすように意識してください」と指示を出す黒澤さん。

実践講習で使用する小型ショベルカーは大中小と大きさが異なる3台。3つの班に分かれ、1人5分間を使って基本動作を繰り返す。

「見ている分には、簡単そうなんですが、実際自分で動かして見ると想像以上に難しいですね」と語るのは、佐賀市の消防局に勤める久保田(くぼた)さん。「ブームとアーム両方の動きを見ながら、バケットを水平に保つことが要求されるので、注意力が散漫になりがちです。慣れるまで時間がかかりそうだな」と語りながらもどこか楽しそう。

昨日まで黒澤さんと一緒にボランティア活動を行い、今回中心になって参加者を募ってくれた消防士の天野(あまの)さんは、「ボランティアの現場で黒澤さんに小型重機の使い方を知らないと話したら、その場で講習会を提案いただき、今日の開催につながりました。年々、大きな災害が増えているので、小型重機を扱えるようになって、もっと迅速に救助活動が行えるようになれればと思っています」と、意気込みを語る。

班の全員が操作を終えると、大きさが異なる小型ショベルカーを使って同じことを繰り返す。操作にも次第に慣れてくると、黒澤さんから新たな試練が。おもむろに近くにあった石やペットボトルを小型ショベルカーのバケットに置き、それを落としたり、倒したりしないようにと指示が与えられた。参加者たちは「難しい」と呟きながらも、時折笑顔を見せながらミッションに取り組む。

難易度はさらにアップ。より正確な操作を身に付けるため、バケットに吊るした工具をペットボトルに入れる練習も行った。参加者たちは、四苦八苦しながらも、お互いにアドバイスを出し合い、何とかミッションをクリアしていった。小型重機を操作する技術も重要だが、みんなで声を掛け合い、協力しながら作業を行うことの大切さも実感させられた。

地域で小型重機を扱える人材が育てば、より災害に強い街づくりにつながる

後半は、災害現場に近いシチュエーションでの実践講習が行われた。運搬用のトラックに積まれた小型ショベルカーを運転しながら降ろす練習や、段差のある場所での作業など、難易度が高まる中でも、参加者たちはぎこちないながらも着実にミッションをクリアしていった。

「小型重機を動かすのは難しい半面、とても楽しい作業でした。仕事やボランティアで災害現場に行く機会は多いのですが、常に小型重機の重要性を感じます。がれきが散乱する道路に消防車やレスキュー車を通すためにも重機は必要になりますし、土砂などに埋もれた家を掘り起こしたりするのも重機があれば効率良く進められます」

そう語るのは、武雄市の消防局を勤める永石(ながいし)さん。佐賀豪雨での体験を通して、災害現場における小型重機の必要性をより強く実感したと語る。

「普段は消防局で働いていますが、黒澤さんとはボランティアの現場で何度かお会いしています。現場では、消防の持つスキルを生かす方法を教えてくれ、被災者が今の現状を乗り越え笑顔になれるよう尽力している姿には、いつも感銘を受けます。これまで培った技術を無償で提供してくれることには感謝しかないですし、重機という新しい選択肢を与えてくれたことも本当にありがたいです。今日習ったことを消防全体にアウトプットしていきたいですね」

いつ起こるか分からない大規模災害。発生時にすぐに駆けつけられる小型重機を扱える人材がいるということは、どれほど心強いことだろう。災害が起こる前に地域で小型重機を扱える人材を育てておくことが、迅速で効率的な救援につながり、より災害に強い街づくりにつながるのではないだろうか。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。