未来のために何ができる?が見つかるメディア

【ソーシャル人】少子高齢化で増加する「交通弱者」。テクノロジーの力で医療介護業界に変革を起こす北嶋史誉さんが目指す「誰も移動に困らない社会」

- 少子高齢化に伴う人口減少により地方では交通インフラの維持・運営が困難となり、高齢者など「交通弱者」が増加

- 運輸業であるタクシーと住み分けるため旅行業として登録することで、福祉車両を用いた相乗りサービスが実現

- 医療介護とテクノロジーの力を駆使して目指すのは、誰もが自由に移動できる地域社会

取材:日本財団ジャーナル編集部

少子高齢化が加速する日本社会。2025年には、日本の総人口の2割弱にあたる約2,200万人を後期高齢者(75歳以上)が占める超高齢社会(※)になることが予測されている。

- ※ 参考:「平成30年版高齢社会白書」(内閣府)

公共交通に対するニーズは高まる一方で、地方では人口の減少によりバスや電車といった交通インフラの維持・運営が困難となり、日常生活に必要な移動手段を確保できない高齢者を中心とする「交通弱者」(※)が増えている。

- ※ 高齢者や障害者など自分で自動車の運転ができない人のうち、公共交通機関が不十分な地域に住んでいるため、買い物など日常的な移動に不自由を感じている人のこと

そんな交通弱者の問題を解決するべく開発されたのが、デイサービスなど通所介護の送迎車を利用した相乗り送迎サービス「福祉Mover」(別ウィンドウで開く)だ。

開発者である一般社団法人ソーシャルアクション機構(別ウィンドウで開く)代表理事の北嶋史誉(きたじま・ふみたか)さんは、日本財団がソーシャルイノベーション(社会問題に対する革新的な解決法)の創出に取り組む人材やチームを支援するために実施した「日本財団ソーシャルイノベーションアワード2019」(別ウィンドウで開く)の審査員特別賞にも選ばれた。

今回は、そんな北嶋さんに「福祉Mover」が誕生した背景や、実現したい未来について話を伺った。

高齢者が免許を返納しても困らない社会に

「私たちが活動する群馬県は、日本で一番の車所有率を誇ります。一方で公共交通機関に目を移せば、電車は少なく地下鉄も無い。バスは減便、タクシーも少子高齢化による人口の減少で減っているのが現状です」

そう話す北嶋さんが今最も注目しているのが、交通弱者の問題だ。

「2年ほど前に、群馬県で85歳になる男性が始業式へ向かう高校生2人を車ではねた事件があり、そのうちの一人は亡くなってしまいました。また2019年には、東京の池袋で87歳の男性が車を暴走させて母子を死亡させる事故を起こしたのも記憶に新しいところでしょう。しかし実際の話、群馬県では車がないととても不便です。だから、高齢者が車の免許を返納したとしても日常生活に困らない社会をつくらなければいけない。そのような思いから、『福祉Mover』の実用化に向けて力を入れています」

北嶋さんは群馬県高崎市出身。東北福祉大学を卒業後、地元の病院に医療ソーシャルワーカーとして入職。日々、患者やその家族が抱える経済的、心理的な悩みや課題に寄り添い、社会復帰を目指すサポートをしていた。

しかし、患者が病院を退院してしまえば関係性は途切れてしまい、その後自分は何も手助けすることができない。患者の中には、退院してもすぐに病状が悪化し、病院に戻ってくる人も多いのに…。

「そんな思いを抱えていたある日、病院の理事長から『半分休眠している会社があるから、それを使って『介護保険事業をやってみないか』と声を掛けられたんです。それが、患者のサポートに限界を感じていた私にとって、大きな転機となりました」

北嶋さんは、病院から株式会社エムダブルエス日高(別ウィンドウで開く)を託されデイサービス(通所介護)事業をスタート。その直後に介護保険制度が施行(2000年4月)されたことも後押しとなり、事業は順調に拡大し、群馬県内に12カ所の施設を展開するまでに成長した。

現在エムダブルエス日高では、送迎用の車いすのリフトが付いた福祉車両を含めた約200台を保有。1日約240名の要支援・要介護認定を受けた高齢者が利用し、毎日約40台を走らせている。

「その福祉車両を、まずは地域の中での移動に最も困難を抱える要介護高齢者の日々の足として活用できないかと考えました。デイサービスは、週2日ほど利用する方が多く、残りの5日は家に引きこもり状態になってしまいます。そうなると、要介護高齢者はストレスを抱えがちになり、認知症なども進んでしまう。そこで、これだけの福祉車両が毎日県内に走っているわけですから、これを使わない手はないと思ったんです」

すでにある福祉車両による送迎インフラを活用すれば、「第3の交通網」となりえる。そう北嶋さんは確信したという。

「福祉Mover」はAIを使った高齢者のヒッチハイク

北嶋さんは、エムダブルエス日高を経営する傍らで、ソーシャルアクション機構の代表理事を務めている。

エムダブルエス日高は介護の現場で高齢者と直に向き合うハードの役割を果たす一方で、ソーシャルアクション機構はIT技術を駆使しながら医療介護や地域社会が抱えるさまざまな課題を解決するためのソフト開発に取り組んでいる。

その中で現在力を入れているのが「福祉Mover」の開発だ。

「福祉Mover」は、もともとデイサービスの送迎を効率化するために開発された送迎業務支援システム。送迎計画表の作成や配車管理、最適な送迎コースの提案を自動でしてくれる。

それに、はこだて未来大学(別ウィンドウで開く)が開発したAI(人工知能)がリアルタイムで乗合い車両の配車、走行ルートを決定する自動配車システム「SAVS」(別ウィンドウで開く)が連携することで、福祉車両による相乗りサービスが実現した。

「私はこれを『AIを使った高齢者のヒッチハイク』と呼んでいます。高齢者が車で移動したいと思ったら、その近辺を走る福祉車両とAIで瞬時にマッチングします」

使い方は至ってシンプルだ。スマートフォンの専用アプリに事前に自宅などの乗車場所と行きたい場所を登録し、利用時に選択して、乗車人数を入力するだけ。後は、福祉車両が目的地まで送迎してくれる。

気軽に利用できるので、要介護高齢者とっては積極的に外へ出かけるモチベーションにもつながる。

ただ、このサービスを実現するまでに9年もの歳月を要した。

「9年前、私は地元新聞の社説を1年間担当させていただいていました。その中で、デイサービスの送迎車を地域の交通インフラにすれば高齢者も移動しやすくなると書いたんです。それを当時の(群馬県)前橋市長が見て、私の考えに賛同いただき、交通政策課の課長も同席でお会いすることになりました。市長からは面白い!ぜひ実現してほしいと奨励され、はじめはIT技術を活用すれば実現できると考えたのですが、いざ動き出してみるとソフトの開発もさることながら、タクシー事業者との住み分けが必要になるなどいくつかの法律をクリアするための調整に、非常に時間を要しました」

地方における運輸・交通に関する業務を所管する運輸局もはじめは難色を示していたが、何度も交渉に足繁く通う北嶋さんと次第に心を通わせるようになる。

最終的には運輸局からのアドバイスもあり、タクシーが属する運輸業ではなく、要介護高齢者を目的地まで送迎する旅行業として登録することで、「福祉Mover」はようやく日の目を見ることとなった。

好きな場所へ自分の体に合った送迎で移動できる社会

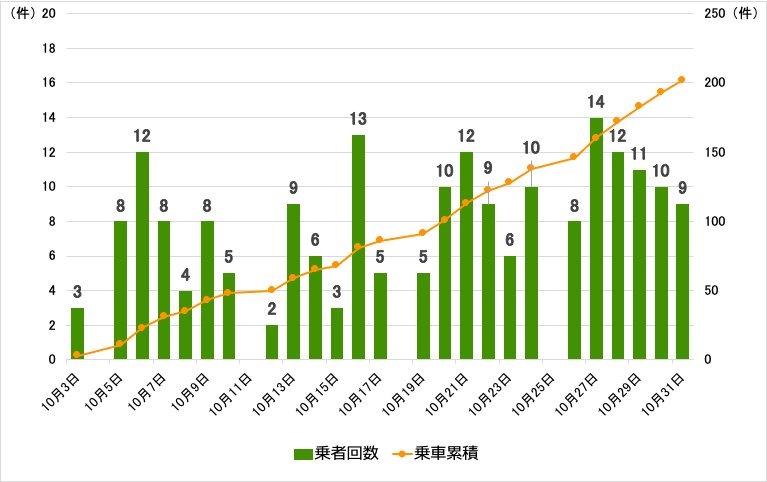

そして、2020年10月から「福祉Mover」の有効性を調べる実証実験が始まった。これは、経済産業省が行う令和2年度「地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金」事業の一環で、ソーシャルアクション機構はその事業者の一つに採択された。

これまでは群馬県太田市にあるエムダブルエス日高の施設のみで試験運用してきたが、一定の成果が得られたことから他の介護事業者と連携し、群馬、栃木、新潟の3県にわたる25施設が参加して、2021年2月まで実施予定。その実証実験で得られた結果をもとに、2022年の実用化を目指す。

図表:10月の実証実験結果(高崎・前橋エリア)

その実証実験を行う中で、すでに見えてきた課題があるという北嶋さん。

「事業者さんによってITリテラシーの格差があり、中にはスマートフォンのアプリをうまく使えないところも。結局、ホワイトボードに手で書き込みながら送迎コースを管理している事業者さんもいます」

手作業やアナログでの業務が多い介護業界の古い体質も解決する必要があることが分かった。

こうした医療介護、地域社会が抱える課題の解決に、テクノロジーの力を駆使しながら取り組む北嶋さん。目指すのは、情報通信技術を活用した次世代モビリティサービス「MaaS(マース)」(※)を、年齢や障害の有無に関係なく誰もが利用でき、便利に暮らせる社会だ。

- ※ Mobility as a Service (モビリティ・アズ・ア・サービスの略)。ICT(情報通信技術)を活用して交通をクラウド化し、自家用車以外の全ての交通手段による移動を1つのサービスとしてつなぐ新たな『移動』の概念

「世の中で言う『MaaS』は、公共交通、ライドシェア、カーシェア、自動車シェア、タクシーなどさまざまな交通手段を統合した、ユーザーニーズに合わせて利用できる便利な単一のモビリティサービスのことを指しますが、高齢者や障害のある方にとってはそれだけではダメです。テクノロジーの力を活用しながら、体にできるだけ負担なく自由に移動をすることができる『福祉MaaS』を実現したいと思っています」

地方に目を向ければ、その多くが車社会だ。北嶋さんたちが手掛ける「福祉MaaS」が、これから増え続けていくであろう交通弱者の問題を解決し、地域社会を下支えするサービスとして普及することを願ってやまない。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

北嶋史誉(きたじま ふみたか)

1992年に東北福祉大学を卒業し、同年医療法人社団日高会日高病院へ医療ソーシャルワーカーとして入職。1998年に株式会社エムダブルエス日高へ移籍し、2016年にエムダブルエス日高からスピンオフする形で一般社団法人ソーシャルアクション機構を設立し代表理事に就任。『ビジネスを通して社会課題を解決する』ことを目的とし、現在は人口減少により交通インフラの維持・運営が困難な地域社会で増加する交通弱者問題に最も力を入れている。デイサービスの福祉車両を活用した相乗り送迎サービス「福祉Mover」の実用化を目指し、行政との連携に向けた営業に全国を奔走している。

一般社団法人ソーシャルアクション機構 公式サイト(別ウィンドウで開く)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。