未来のために何ができる?が見つかるメディア

【障害とビジネスの新しい関係】障害者の社会参加を推進するワーキンググループ初集結。課題と取り組みに必要な視点を探る

- 企業の多くでは1から10までできる人が採用され、一人ひとりの個性や特徴が軽視されてきた

- 障害者の現状を調査し、誰もが社会で活躍できる知識やノウハウを結集するのがワーキンググループの役割

- 障害の有無にかかわらず、互いを知り理解し合うことからインクルーシブな社会づくりが始まる

取材:日本財団ジャーナル編集部

障害は私たちに縁遠いものではない。世界人口における障害者の割合は15パーセントで、約10億人に当たる。さらにその家族や友人など、近しいところに障害者がいる人は約50パーセントおり、その購買力は8兆ドルとも言われている。

しかし、その大きな労働力やマーケットはあまり顧みられていないのが現状である。

この特集では、さまざまな企業における障害者雇用や、障害者に向けた商品・サービス開発に焦点を当て、その優れた取り組みを紹介する。障害の有無を超えて、誰もが参加できる社会をつくるためには、どのような視点や発想が必要かを、読者の皆さんと一緒に考えていきたい。

そして取材を行うのは、日本財団で障害者の社会参加を加速するために結成されたワーキンググループ(※1)の面々。脳性麻痺(のうせいまひ)、全盲(ぜんもう)、ろう者(聴覚障害者)、精神障害者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが、インクルーシブな社会(※2)の実現を目指し、新たな事業の開発に取り組んでいる。

- ※ 1.特定の問題の調査や計画を推進するために集められた集団

- ※ 2.人種、性別、国籍、社会的地位、障害に関係なく、一人一人の存在が尊重される社会

今回は、前回(別ウィンドウで開く)に続いてワーキンググループのメンバーにインタビュー。その中でも、自身も障害のある当事者を中心に、取り組みへの意気込みや実現したい社会について話を伺った。

【手話言語動画版】

多様なメンバーで目指すインクルーシブ社会

ワーキンググループの目的は、ビジネスにおける障害者の社会参加を推進すること。そのための活動は大きく3つに分かれると、リーダーの石川陽介(いしかわ・ようすけ)さんは話す。

「1つ目は、ダイバーシティ&インクルージョン(以降、D&I※)において、先進的な取り組みをしている企業に取材をすること。2つ目は、その知識やノウハウをハンドブックにまとめて社会に提供することで、障害者雇用や障害者に向けた商品・サービス開発にこれから取り組んでいきたい企業の皆さんの活動を後押しすること。3つ目は、私たち自身もこの取材で得た知見を生かし、ビジネスにおける障害者の社会参加を加速させるための新たな事業を開発することにあります」

- ※ 人種や性別、年齢、障害の有無といった多様性を互いに尊重し、認め合い、誰もが活躍できる社会づくり

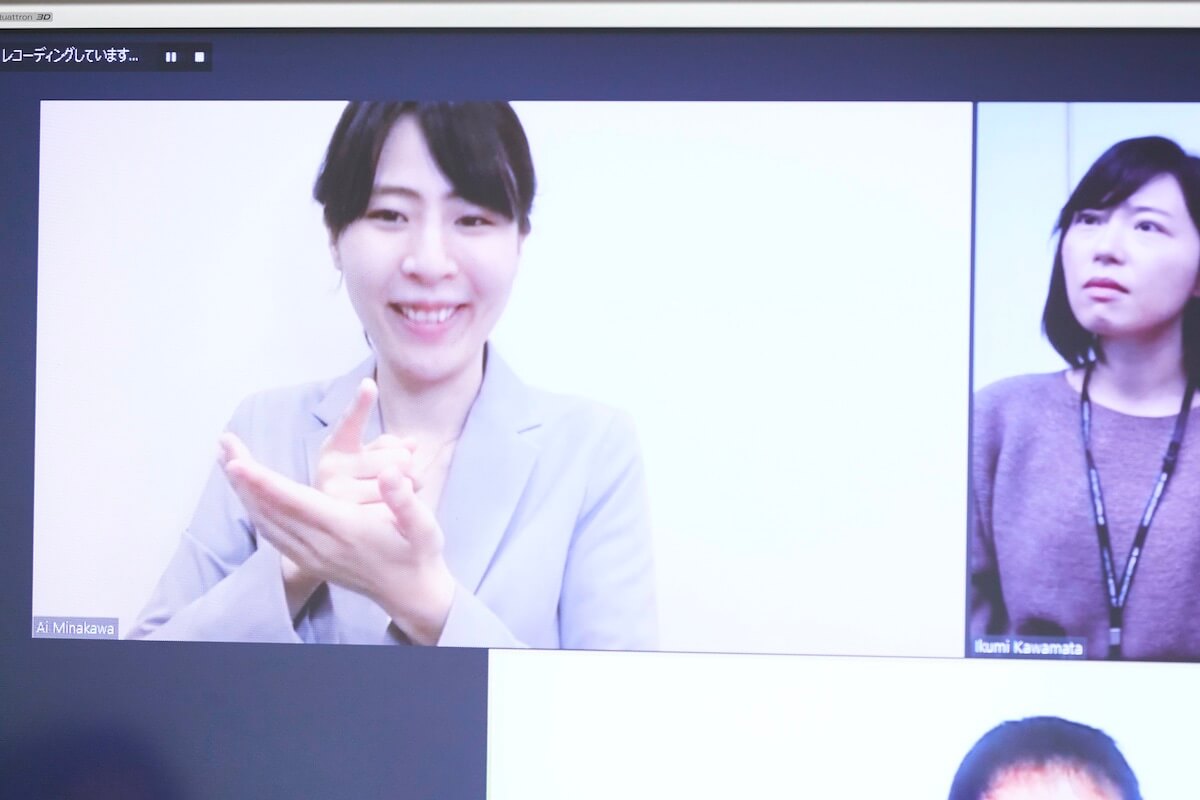

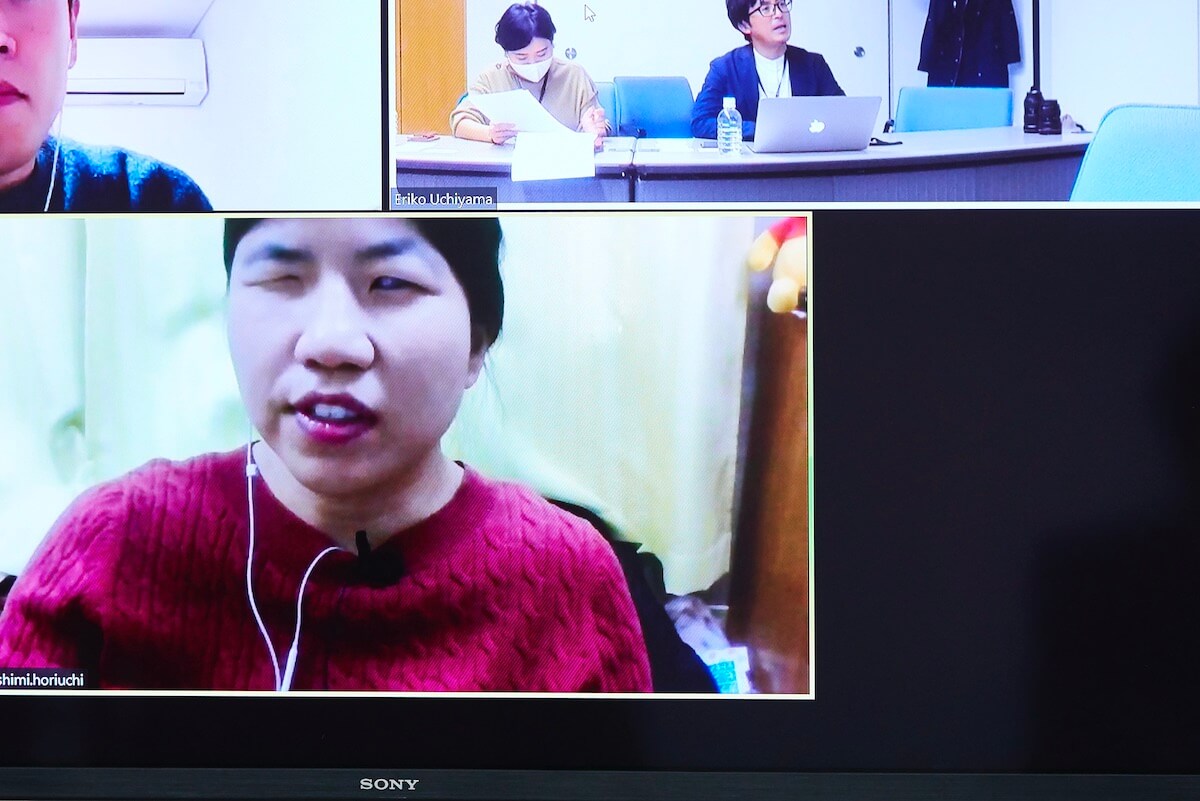

実は、ワーキンググループのメンバーが一堂に会するのは、この取材が初めて。海外や地方に暮らしながら活動に取り組むメンバーはオンラインで参加し、UDトーク(※)による字幕や手話通訳も活用しながら話を伺うといった、まさにインクルーシブでユニークなインタビューとなった。

- ※ 会話を音声認識技術を使ってリアルタイムに文字で表示し、ろう者・難聴者とのコミュニケーションを補助的に行うためのスマートフォン用アプリ

ここで、ワーキンググループのメンバーのそれぞれの役割を紹介する(50音順)。

井筒節(いづつ・たかし)さん

東京大学総合文化研究科特任准教授。元国連ニューヨーク本部精神的ウェルビーイング・障害担当チーフなどを務め、国内外におけるD&Iの取り組みに詳しい。ワーキンググループでは企業への取材を行うと共に、これまでの知見を生かしたハンドブックの作成を行う。

奥平真砂子(おくひら・まさこ)さん

未熟児として生まれ脳性まひに。日本障害者リハビリテーション協会にて、途上国の障害者リーダーの育成、研修プログラムの開発と実施などに従事。障害者として初めて国際協力機構(JICA)の長期派遣専門家に。現在は笹川平和財団に所属。ワーキンググループでは障害者の社会参加の現状調査に加え、企業への取材を通してのハンドブック作成も担当。

中根雅文(なかね・まさふみ)さん

全盲(※)のエンジニア。大手、会計系のソフト開発を手掛ける企業で、プログラマーとして活躍している。プロジェクトでは、視覚障害、テクノロジー分野における知見を生かし、ハンドブックの作成を担当する。

- ※ 視力が全くない視覚障害者

堀内佳美(ほりうち・よしみ)さん

普段はタイ在住だが、新型コロナ禍のため今回は出身地である高知からオンラインで参加。生後間もなく先天性白内障と緑内障の合併症を発症、高校生の時に全盲に。本によって自身の世界が広がった経験から、タイの農村部の学校で読み聞かせや本の貸し出しを行っている。ワーキンググループでは障害者インクルージョンの現状と課題調査を担当。

皆川愛(みなかわ・あい)さん

ろう者。アメリカのギャロデット大学(※)でろう者学を学んでいる。看護師としてのバックグラウンドを生かし、医療機関におけるろう者への理解や配慮を促進する活動や、手話による健康情報発信などを行っている。ワーキンググループでは、ろう社会の現状と課題調査を担当。

- ※ アメリカ・ワシントンD.C.に所在するろう者のための大学

山本綾乃(やまもと・あやの)さん

ろう者。アメリカのギャロデット大学でろう教育を学び、現在は群馬大学にて共同教育学部研究員として勤務。手話通訳者の養成にも取り組んでいる。ワーキンググループでは、アジア各国におけるバイリンガルろう教育(※)の推進を目的とした調査を行う。

- ※ 「ろう児が手話と書記言語の2つの言語を習得し、自ら考え表現し、認知や学問、心の発達を高めるための教育法

山田悠平(やまだ・ゆうへい)さん

精神障害者。精神障害当事者会ポルケ代表。地域に暮らす精神障害者同士が支え合いながら、認め合う共生社会をつくることを目的とし調査・提言等の活動を行っている。ワーキンググループでは、企業へのインタビューを通して得た知識や情報を集約し、ハンドブックの作成を行う。

重要なのは、一人ひとりの個性や特徴に目を向けること

多彩なメンバーが集まった、障害者の社会参加を推進するワーキンググループ。奥平さんは、今回の取り組みについて、まず「日本財団が障害者のインクルージョンに目を向けてくれてうれしい。このメンバーで楽しんでやっていきたい」と抱負を語る。

「今回のワーキンググループで、さまざまな背景を持つ障害者の方、そして健常者の方と一緒に仕事をできる機会はとても貴重だと思います。メンバーの個性や経験、自身のこれまでの知見などを生かしながら、ここで得た情報を広くアウトプットしていければと思っています」と続く中根さん。

山本さんも「ろう者としてだけでなく、これまでとは違った視点で活動ができそうでワクワクしています。このワーキンググループでの活動が、社会を変える一歩になるよう頑張りたいと思います」と志を語る。

オンライン参加の皆川さんは、自分と同じくろう者である父親のあるエピソードを披露してくれた。

「私の父は技術職者して、熟練した技術を持ち、欠勤せず、後輩たちの指導もしながら、会社で40年間精勤してきました。しかし、その中で一度も昇進の機会はありませんでした。それは音声言語を使わないという単純な理由でした」

父親に対する会社の対応に疑問と悔しさを感じたという皆川さん。

「これまでの企業の多くは、1から10まで何でもできる人を模範にして優先的に採用する傾向があったように思います。それは健常者であっても、一部の人に限定されてしまう気がします。一人が10全てを埋めるのではなく、その中で苦手な部分はそれが得意な人に任せ、自分が得意な部分を他の人に任せて、チームとして10が達成できるといった役割分担ができると効率も良いですし、より多くの人が生きやすくなるんじゃないでしょうか。私自身、このワーキンググループを通して、多様な背景や経験を持つ方とご一緒させていただく中で、お互いの強みを尊重、生かしながら働けるということに喜びを感じています」

精神障害がある山田さんも、「私たちの障害は見た目では分かりにくい障害とも言われます。スティグマ(偏見・差別)の問題を乗り越えつつ障害がある人にとっても、またない人にとっても、大切な考え方やその経験を社会に発信できれば」と、取り組みにかける思いを語る。

井筒さんは、障害者の社会参加が進まない原因について触れる。

「ビジネスにおける障害者インクルージョンについて、法や制度は整備されつつありますが、それを活用できる職場環境が多くの企業で整っていないところに問題が潜んでいると思います。障害があってもなくても、人はそれぞれ特徴を持っています。そこにフォーカスしていくことが、今回の取り組みを進める上で重要だと考えています」

その話を受けて、オンラインで参加する堀内さんは「この状態も一般的に言われる『顔合わせ』とはちょっと違いますよね」と指摘する。

「空気感を共有できていないなどの問題はありますが、お互いの事情を最大限に配慮したことで、この顔合わせが成り立っています。互いに理解し合える関係性ができているからこそ実現できたのではないでしょうか。障害者インクルージョンにおいて、まず障害者は健常者のことを、健常者は障害者のことをもっと知る機会をつくることが大切なのかもしれません」

誰もが活躍できるインクルーシブな社会をつくるには、障害の有無にかかわらず人それぞれが持つ個性に焦点を当てることが重要であり、人と人とがもっと歩み寄りお互いを理解する姿勢が大切なのだと感じた。

障害者のことを障害者抜きでは決めない

「障害者インクルージョンを推し進めるワーキンググループの取り組みについて、最初は自分の中で何とかしなくてはという焦りのようなものを感じていました。でも、今日メンバーの皆さんのお話を聞き、このようにみんなで意見を出し合っていけたら意義のある取り組みができるのではないかと、自信が持てました」

そう語る、日本財団の職員としてワーキンググループを引っ張る内山英里子(うちやま・えりこ)さん。

「先ほどの皆川さんのお話では、1から10までとおっしゃっていましたが、実際のところ企業で働く上では、1から1,000くらいのステレオタイプ(先入観や固定概念)があるのではないでしょうか。それが、近年の働き方改革や、新型コロナウイルスによる在宅ワークで崩れつつある。障害者のインクルージョンを進めることは大切ですが、世の中の大きな流れやその先にある未来像を描きながら、これからの活動を続けていきたいですね」と、ワーキンググループのチームリーダーである石川さんは話を結んだ。

「Nothing About Us Without Us(私たちのことを、私たち抜きに決めないで)」

これは、自身も障害者で地域に根づいたリハビリテーションの提唱者でもあるデビッド・ワーナーの著書のタイトルとして有名であるが、もとは1970年代からアメリカで始まった障害者の自立生活運動の中で生まれた言葉である。

障害者のことについて何かを決めるなら、そこに当事者である障害者が関わっていないのはおかしい。当事者が参加することでより良い結果につながるというものだ。

日本財団職員と当事者メンバーで推し進める障害者インクルージョンの取り組みに、今後も注目していただきたい。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。