未来のために何ができる?が見つかるメディア

世界8カ国の女性に見る「少子化」問題。理想の子どもの数は2人、働きやすい環境の整備を!

- 先進国の多くが少子化に直面する一方で途上国では人口増加が続き、格差や移民が国際社会の大きな問題に

- 少子化に直面する国の女性が、この事態にどんな問題意識を持っているのかを探るのが本調査のポイント

- 少子化問題の解消には、女性も男性も性の違いを意識することなく働ける環境の整備が必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

厚生労働省の発表によると、2019年の合計特殊出生率(※)は1.36、出生数は約86万5,000人と過去最低となっている。

- ※ 一人の女性が15 歳から49 歳までに生む子どもの数の平均を示す指標。現在の人口を維持する人口置換水準は2.1前後、日本の場合は現在2.07

2020年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で出生数はさらに減ると見られている。現在の出生率で推移すると日本の人口は2050年に1億人を下回り、2065年には約8,800万人まで減少すると予測されている。

日本に限らず先進国の多くが少子化と高齢化に直面している。一方でアフリカ諸国を中心にした途上国では人口増加が続き、経済格差や移民、食料資源の枯渇が国際社会の大きな問題となりつつある。

日本財団では2021年1月、「1万人の女性意識調査」の特別版(別ウィンドウで開く)として、「少子化」をテーマに8カ国(各国500名)の女性を対象とした調査を実施。少子化に直面する国の女性たちがこの問題をどうとらえ、どのような問題意識を持っているか探った。

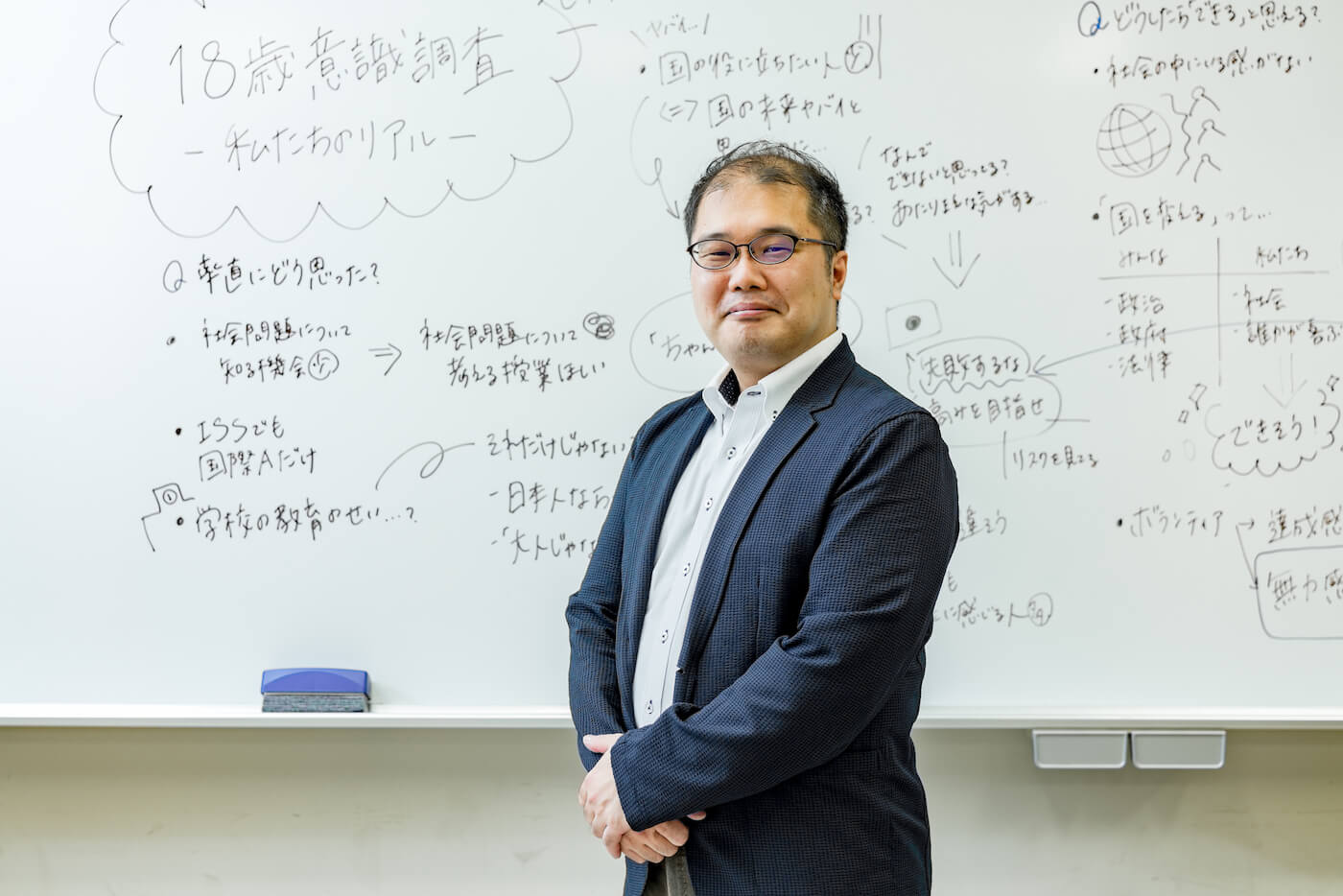

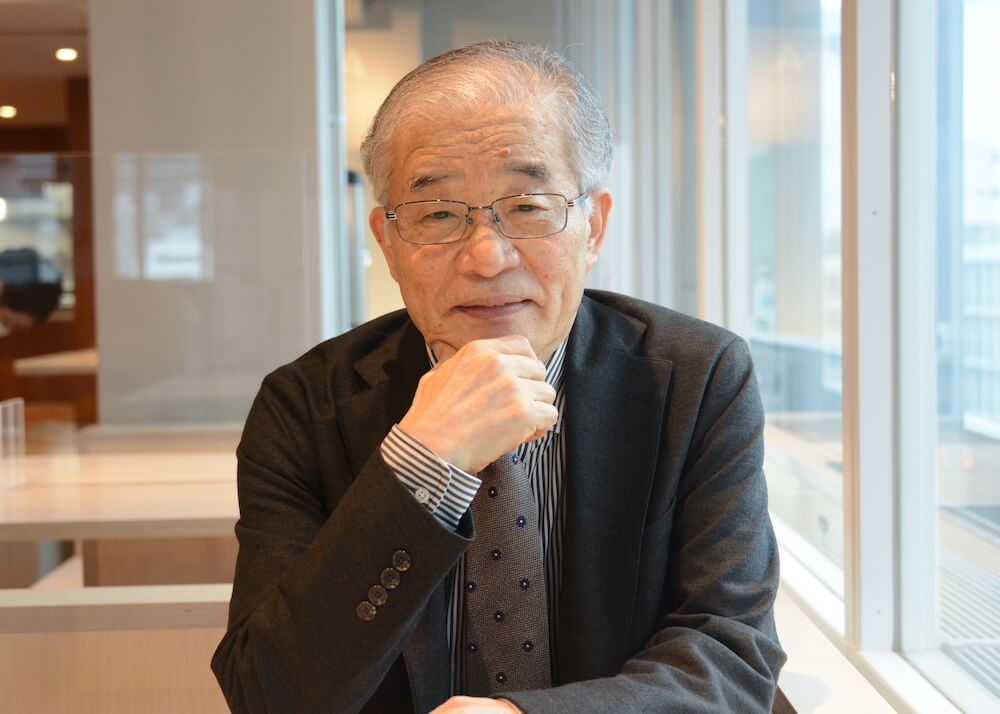

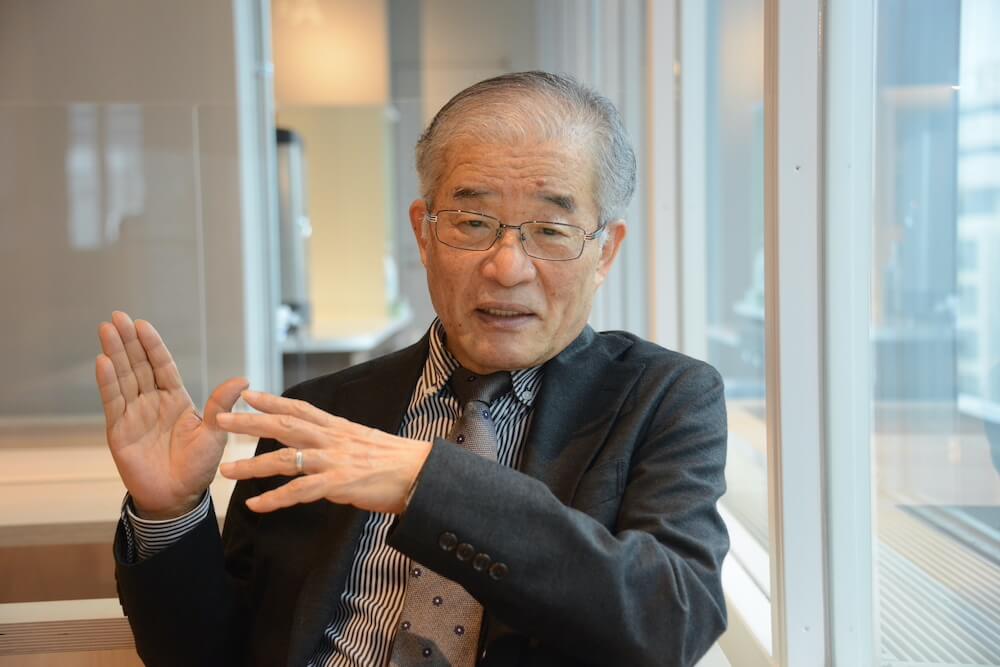

今回は、当初から1万人女性意識調査に関わってきた日本財団参与の宮崎正(みやざき・ただし)さんに、調査に対する感想や課題などを聞いた。

女性の労働力に対する必要性は高まる

――「1万人女性意識調査」(別ウィンドウで開く)は2020年7月にスタートしました。まず、その経緯について伺えますか。

宮崎さん(以下、敬称略):日本財団では2018年から、次世代を担う若者の考えを今後の活動に生かすのを目的に月1回のペースで「18歳意識調査」(別ウィンドウで開く)を行っています。大きな反響をいただく中で、女性の声ももっと聞く必要があると考えました。

女性人口が男性より多く(※)、平均寿命も約6歳長い点が理由の1つ。高齢化社会にどう対応するか、女性の意見がもっと政策に反映される必要があります。もう1つは、人口減少で縮小社会に向かいつつある日本が働き手を確保し、社会を維持していくには女性の社会進出が一層必要になると思うからです。

- ※ 総務省の統計データ(別ウィンドウで開く)によると、2021年2月現在、男性人口は6,112万人、女性は6.450万人。2019年の平均寿命は女性が87・45歳、男性が81・41歳

――なるほど。もっと女性の声を聞かないと、女性が活躍しやすい社会はつくれないと言うわけですね。

宮崎:そうです。付け加えれば、少子化が社会問題となる中、当の女性が出産や子育てをどのように考えているのか、知りたかったこともあります。

――日本社会で女性の意見が反映されづらいのはなぜでしょうか。

宮崎:確かに日本では女性の社会進出が遅れています。世界経済フォーラム(WEF)が発表した最新の「男女格差指数」によると日本は156カ国中、120位です。背景には、長い家制度(※)の伝統など文化的な違いがあるかもしれません。調査では、各国との違いを探る目的もありました。

- ※ 家を単位として1つの戸籍を作り、そこに所属する家族に対する統率権限を戸主に与えていた制度

多くの女性が求める「働きやすい職場環境」

――今回は、日本を含む8カ国の18歳から69歳までの女性各500人を対象に調査されています。これらの国はどのような基準で選んだのでしょうか。

宮崎:スウェーデンやデンマークは社会福祉制度の整備が先行している国、フランスは事実婚など新しい夫婦関係が進んでいる国という視点で選びました。そこに日本同様、少子化が急速に進んでいるイタリアと韓国、移民によって引き続き人口増加が予想されているアメリカ、つい近年まで「一人っ子」政策がとられていた中国を加えました。

――今回の調査結果で、特に注目された点は。

宮崎:それぞれの国の特徴を反映した興味深いデータが集まりましたが、一番注目したのは、特段の制約がなかった場合、女性は何人の子どもを理想としているか、という点です。質問としては「夫婦(カップル)に望ましい子どもの数」が、それに当たります。

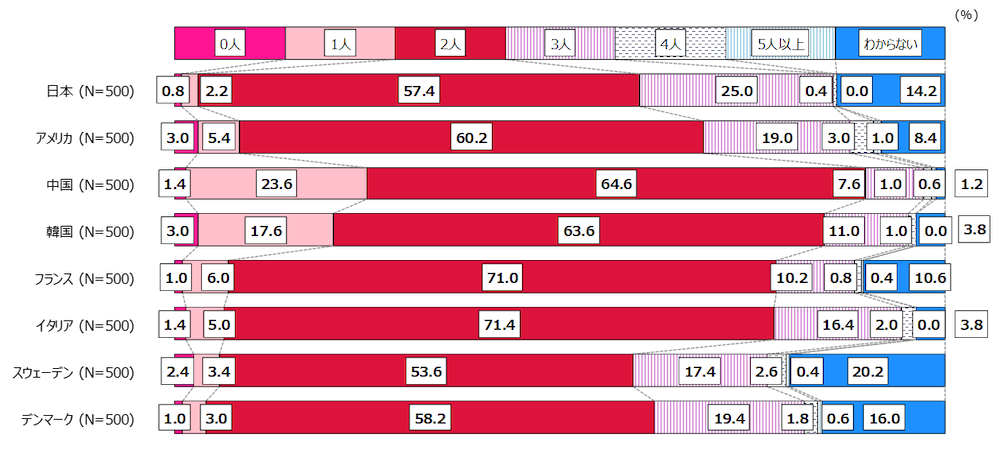

問10:一般的に考えて、夫婦(カップル)に望ましい子どもの数は何人だと思いますか(単回答)

――なぜ、この質問の回答にもっとも興味があったのでしょうか。

宮崎:日本の出生率は2019年現在1.36と人口が静止状態となる置換水準(2.07)にはるかに及ばない数字となっています。それは女性の意思を反映した結果なのか、それとも何かしらの社会的制約によるものなのか、興味があったからです。もちろん子育ては女性だけの問題ではありません。男性の考えなども関係しているのは承知の上の話ですが…。

――結果は、8カ国とも「2人」が1位。日本は「2人」が57.4パーセント、「3人」が25.0パーセント、平均で「2.3人」と8カ国中、最多となっていますね。

宮崎:はい。個人的には、日本の場合、望ましい子どもの数を「2人」あるいは「3人」とする女性が全体の80パーセントを超えている点に最も注目しています。

――日本は少子化社会でありながら、子どもを生み育てたいと考えている人は多い。しかし、それを妨げている問題がある、ということですか。

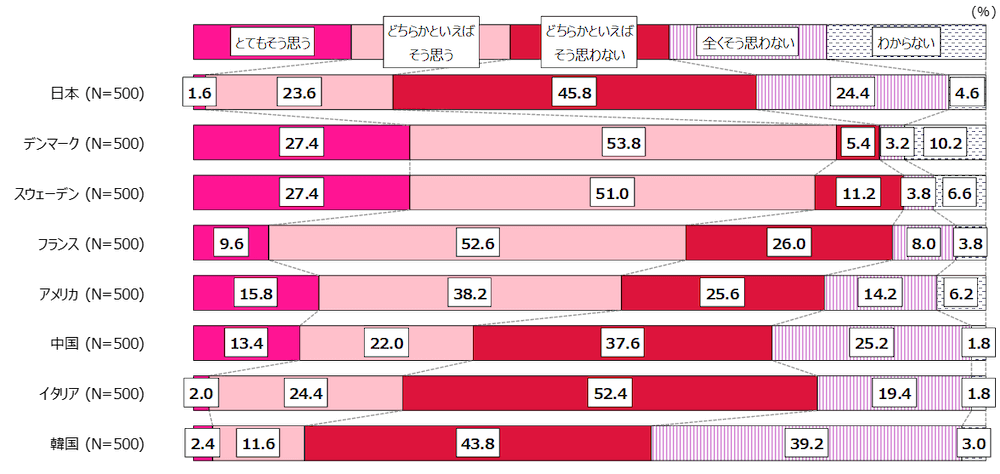

宮崎:そのとおりだと思います。日本では、子どもを育てにくいと感じている女性は70.2パーセトと高い数字になっています。同様に少子化が進む韓国、イタリアはさらに高い数字となっており、どの国も育てにくさが少子化の原因となっている姿が読み取れます。

問5:あなたの国は子どもを産み育てやすい国だと思いますか(単回答)

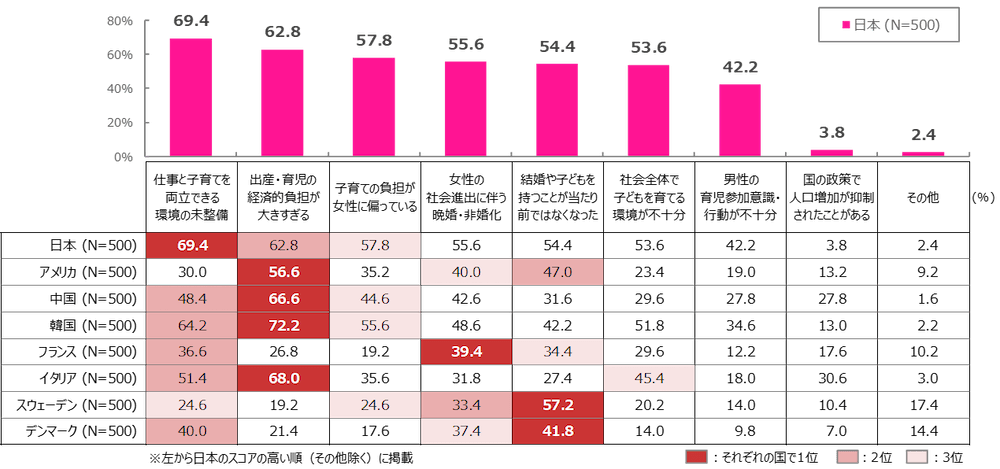

宮崎:原因として指摘されているのが「仕事と子育てを両立できる環境の未整備」です。69.4パーセントと8カ国中もっとも大きい数字ですね。他に、「出産・育児の経済的負担が大きすぎる」(62.8パーセント)、「子育ての負担が女性に偏っている」(57.8パーセント)といった点も原因に挙がっています。

問4:自国の少子化現象は何が原因だと考えますか(複数回答)

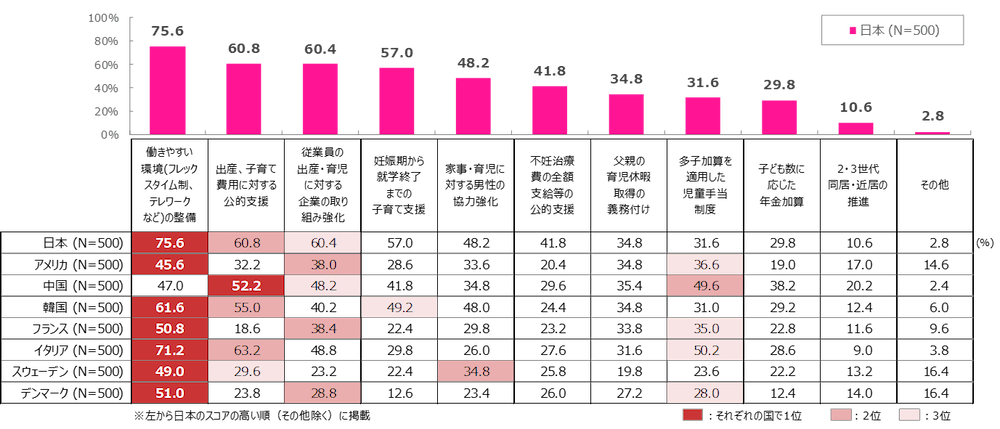

宮崎:「どのような少子化対策を求めますか」という質問でも、「働きやすい環境(フレックスタイム制、テレワークなど)の整備」が75.6パーセントと、8カ国中最大の数字が出ています。「働きやすい環境の整備」はイタリアが71.2パーセント、韓国が61.6パーセントと、共に求める対策のトップ。8カ国全体で見ても、この3カ国がトップ3に並び、数字を見る限り、少子化が進むこの3カ国は働きやすい環境の整備が遅れている、ということになります。

イギリスの経済紙エコノミストが3月8日の国際女性デーにOECD(経済協力開発機構)加盟国のうち29カ国を対象に行った「働きやすさ」に関する調査では、日本が28位、韓国が29位でした。この数字も、このあたりを反映した結果のような気がします。

問7:どのような少子化対策を求めますか(複数回答)

――他にも注目すべきポイントがありますか。

宮崎:少子化と高齢化が同時に進行する今後の社会は若者の負担が増えます。調査でも「少子化に問題あり」とした日本の回答者の84.4パーセントがその理由として「高齢世代を支える若者世代の負担が過大となる」を挙げています。若者たちが希望を持てる社会づくりを急ぐ必要を改めて感じました。

少子化解決策の1つである移民についても、移民大国アメリカで8カ国中最多の75.8パーセントが「多彩な外国人材の移民は国を豊かにする」と回答しているのに対し、日本は最低の41.6パーセント。逆に「まず自国で出生率の増加などを計るべきだ」と考える人が83.2パーセントとトップを占め、際立った違いを見せています。

世界は人口増加地域と減少地域が併存

――少子化問題について意見を聞かせてください。

宮崎:世界は人口増加地域と少子化による減少地域が併存しています。国連は現在77億人の人口が110億人まで増えると予測していますが、一方で100億人に達する前に人口減少が始まるとする見方も強まっています。人口増加が飢餓や資源の枯渇、国際紛争を生み出す半面、急激な人口減少は既存の社会システムの混乱をもたらし、国力や国際競争力の低下につながります。少子化は極めて難しいテーマだと改めて痛感します。

――今後の対策として、どのようなアクションが必要になってくるのでしょうか。

宮崎:難しい質問ですが、大きく分けて2つの点に注目しています。少子化はあらゆる面で男女が問題意識を共有し、協力して解決すべきテーマです。性の違いを意識することなく共に働き、生活する環境の整備がまず必要になるのではないでしょうか。実現するには個人だけでなく企業など社会全体の協力が必要と思います。

もう1つは、出産や育児、働き方改革など制度、法律面の整備です。政府や行政の一層の努力が必要と考えます。育児はまず夫婦の問題ですが、現実に負担多くは母親にかかっています。サポートシステムの強化も必要になるでしょう。そのためにも女性の声がもっと政策に反映される必要があります。

――働きやすい環境の整備はとても大切です。どんな点に難しさがあるでしょうか。

宮崎:この問題で気になるのは、福祉国家として手厚い子育て対策を進めているフィンランドなどでも、少子化が進んでいる点です。世界的に子どもなし、一人っ子が新しい文化として広がりつつある気がします。「少子化の罠」という言葉がありますが、人口減少が常態化する中で危機感が薄れ、気付いた時には対策が遅れ窮地に陥る、といった意味でしょうか。

急激な少子化の進行は年金や医療など社会制度を破壊しかねません。出生率を人口置換水準まで戻すのは無理として、少子化の進行を少しでも遅らせ、穏やかな進行の中で制度をつくり直していく必要があると思います。その意味で政府の対応や専門家の政策提案、提言に注目したいと思っています。

――本日はどうもありがとうございました。

撮影:富永夏子

〈プロフィール〉

宮崎正(みやざき・ただし)

1970年に産経新聞、1973年から共同通信記者。共同・社会部時代は田中角栄元首相の「5億円収賄」を裁くロッキード裁判を中心に約10年間、法務・検察をウオッチ。途中、医療・薬事行政、戦後処理など厚生行政取材も。この間、月刊誌などにも多数執筆。2005年から日本財団アドバイザー、16年から参与。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。