未来のために何ができる?が見つかるメディア

パンを焼かない「夜のパン屋さん」。フードロス問題の解決と雇用創出を目指す

- 「夜のパン屋さん」は、ホームレス支援を長年行ってきたビッグイシューの新たな事業

- 売れ残ったパンを引き取り販売することで、フードロスの削減と雇用創出に同時に取り組む

- 何事も「はじめの一歩」から。気になる社会活動には気軽に参加し、その後、背景を知ろう

取材:日本財団ジャーナル編集部

「パンは焼かない」「営業は夜だけ」。そんなユニークなパン屋さんがあります。その名も「夜のパン屋さん」(外部リンク)。日本国内の27のパン屋さんから売れ残ったパンを引き取り、販売しています。

フードロスを削減するだけでなく雇用を創出する場にもなっており、販売を担うのはホームレスや引きこもりの経験者、シングルマザーなど、多様な背景を持つ方が働いています。

さらにお客さんは普段食べられない、いろんなエリアの人気店のパンを選び、食べられる楽しみがあるという、三方よしの仕組みをつくり出しています。

このパン屋さんの運営をしているのが、長年、ホームレスを経験した人たちの自立支援に取り組んできたビッグイシュー日本(外部リンク)。どのような仕組みで、どんな効果を生み出しているのか、ビッグイシューの東京事務所所長を務める佐野未来(さの・みく)さんに、お話を伺いました。

誰もがホームレスになる可能性がある時代

――ビッグイシューは、ホームレスの方の自立支援を長年続けられてきたかと思いますが、まずはホームレス状態から社会復帰が難しい理由を教えてください。

佐野さん(以下、敬称略):履歴書に書ける住所がないだけでなく、連絡先となるスマートフォンを持っていない方も多いので、その状態で就職するのはかなり難しいと思います。

働く意欲があっても家やスマホがなければ、仕事を得られないのが現状です。

――なぜホームレス状態に陥ってしまうのでしょうか?

佐野:100人いれば100通りのストーリーがあるので一概には言えませんが、仕事を失って収入がなくなるというのが一番大きな理由です。日本では家族や企業がセーフティーネットの大きな部分として機能してきましたが、その部分の支えがなく、障害があったり病気になった場合には、貧困やホームレスの状態に陥りやすいと思います。

そういう意味でも、ある時まで普通に働いていた方が、ホームレス状態になるということも多々あります。変化の激しい今の時代、企業の倒産や解雇だけでなく、不安定な雇用など誰もがふとしたきっかけで失業して、ホームレスになる可能性を秘めていると私は思っています。

――改めて、ビッグイシューのホームレス自立支援の仕組みを教えていただけますか。

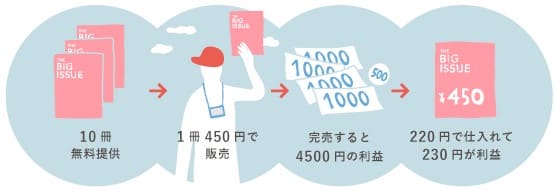

佐野:ホームレスの方が定価450円の雑誌『ビッグイシュー日本版』を220円で仕入れ、路上で売ることで1冊230円の収益を得ることができる仕組みで、ホームレス状態から抜け出すための収入を得る第一歩にしてもらいます。

最初の10冊は無料で提供するため、誰でもすぐに仕事を始めることができます。

フードロスの削減と雇用を創出する、社会課題と向き合うパン屋さん

――そんなビッグイシューが、2019年に新たに始めたのが「夜のパン屋さん」という事業だとお聞きしました。どんなきっかけでスタートしたのでしょうか?

佐野:きっかけは2019年にある投資家の方から多額の寄付があったことでした。その際に「お金の使い道は配って終わりではなく、何か循環を生むようなもの、できれば仕事を失った若者の雇用を創出するようなものにしてほしい」という意向があったんです。

そこで『ビッグイシュー日本版』に連載を持ち、NPO法人ビッグイシュー基金(外部リンク)の理事や共同代表も務めてくださっていて、以前から「食を通じた仕事づくりができないか」と話していた、料理研究家の枝元ほなみ(えだもと・ほなみ)さんに相談して生まれたのが「夜のパン屋さん」です。

――「夜のパン屋さん」はどんな仕組みなのですか?

佐野:ロスが生まれそうなパン屋さんから連絡をもらい、スタッフが回収に伺い、そのパンを私たちの店舗で販売する仕組みです。2023年11月現在は都内の3カ所に場所をお借りして出店しています。

「ロスになるパンを安く仕入れているのでは?」という人もいるのですが、枝元さんの「パン屋さんやそれに携わる方に大きなマイナスがあってはならない」という信念のもと、パン屋さんと一緒に仕入れ価格と店頭販売価格を決めています。だいたい、販売価格の半額くらいのものが多いです。

――では、あまり大きな利益はないわけですね。

佐野:そうなんです。その割合だと売れ残ったときにこちらの経営が成り立たなくなってしまうので、基本的には全部買い取りではなく、売れた分だけの支払いという形にさせてもらっています。

そして万が一売れ残った場合は、生活に困ってビッグイシューの事務所を訪れる相談者の方や、貧困家庭の子どもたちを支援する団体などどなたかに寄付する形で、困っている人の元に届く仕組みにしています。

そういったルールも含めて「応援したい」という思いで、関わってくれているパン屋さんが多いです。

――どうやって参加してくれるパン屋さんを探したのですか?

佐野:最初は6店と提携する形でスタートしました。枝元さんが飛び込みで営業をかけていましたが、これがなかなか思うようにいきませんでした。

始まる前は、どんな活動になるのか想像もつかなかっただろうし、食品なのでどのように提供されるかなどを心配されている声も耳にしました。ですから、最初の参加店はやっぱり枝元さんへの信頼があったから参加してくれたのだと思います。

その後、軌道にのって、メディアなどでも取り上げられるようになると、徐々に興味を示してくださるパン屋さんが増え、現在は27店のパン屋さんと提携しています。

今は営業もしていますが、ある程度認知も広がってきたので、参加したいパン屋さんの方から連絡が来るようになりました。

――ちなみにパン屋さんでは、なぜ食べられるパンが、ロスとなってしまうのでしょうか?

佐野:閉店時間ギリギリまでお客さまにいろんなパンを選んでもらおうとすると、ある程度パンを並べておく必要があるためだと思います。

特に大手のパン屋さんやデパートなどに入っているお店の場合、閉店間際であってもある程度の商品を並べておかないといけないというノルマもあると聞きました。

業界自体が必然的にロスを生みやすい仕組みになってしまっているんですね。

――「営業時間内にお店に行けば商品が必ずある」という当たり前が、フードロスを生んでしまっているのですね。

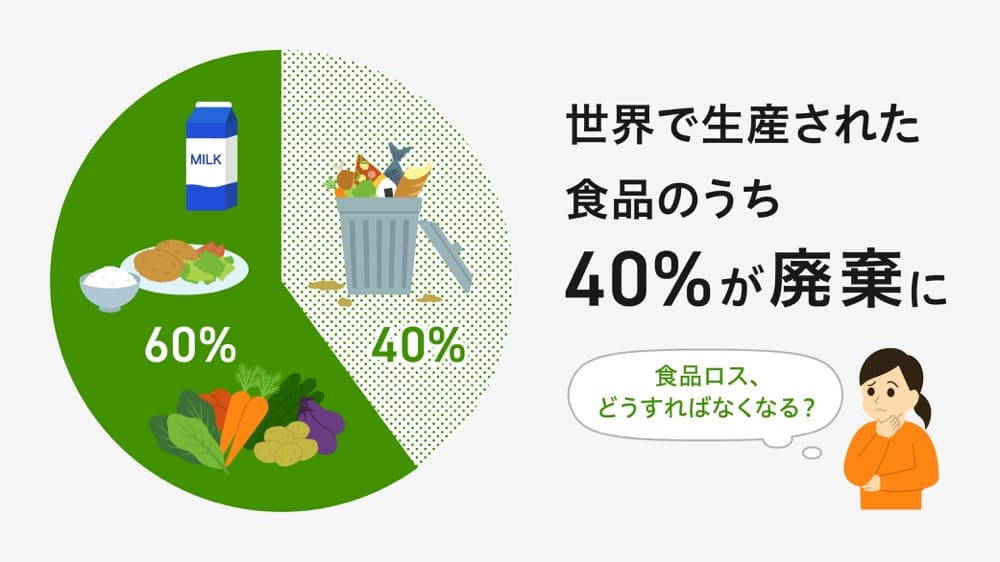

佐野:そうですね。その当たり前から見直す必要があると思います。枝元さんが常日頃よく言っているのが「本当は地球上の全員が食べるだけの食料があるはずなのに、それがうまく分配されていない」ということです。

みんなが自分の意識を見直したり、企業も知恵を絞ったりしながら、いい方法を模索していく必要があるのではないかと思っています。

「夜のパン屋さん」は多様な背景を持つ人が働く場に

――「夜のパン屋さん」で働いているのはホームレスの方が主なのでしょうか?

佐野:最初はホームレスの方もいたのですが、皆さん家を借りることができるようになったので今はいません。多様な背景を持つ方が働いています。

事業を始めたのがコロナ禍だったこともあって、アルバイトがなくなってしまった学生さんや、子育て中のシングルマザーの方が働いてくれています。それから、引きこもり経験がある方の中間的就労(※)のような場にもなっています。

- ※ 心身の不調などがあり長期間のブランクがある人に対して、本格的な就労に向けた準備として、一定の配慮や支援を促進する取り組みのこと

――佐野さんご自身も「夜のパン屋さん」の販売を担当されているそうですが、販売員の方の変化を感じたことはありますか?

佐野:最近はほとんどお任せですが、チームで一緒に働くことで、癒やされたり、自信をつけたりした人は多いと感じます。

それぞれが工夫して意見を言うことが良しとされる場だし、おいしいパンを介して会話するのも良いのかもしれません。何よりみんなとっても楽しそうなんですよね。「しゃべりすぎじゃない?」と、たまに思うこともあります(笑)。

そんな雰囲気があるからなのか、別に働くところが見つかっても、勤務時間を少なくする形で「夜のパン屋さん」に残る人もいるんです。

雑誌『ビッグイシュー日本版』の販売はみんな個人事業主で、一人で黙々とする仕事なので、パンの販売とはそこに大きな違いがあるのかな、と感じています。団体で行動するのが苦手だったり、自分のペースで創意工夫できた方がやり甲斐を感じるという方にとっては『ビッグイシュー日本版』の販売の仕事はい良いと思います。

今後もいろいろな個性や背景、障害も活かして力を発揮できる場所をつくっていきたいと思っています。

――こちらで買い物したお客さんの反応は?

佐野:普段は行けない有名店のパンが買えるということで喜んでもらっています。どんなパンが並んでいるかは日によって異なるので、選ぶ楽しみもあるみたいですね。

この場所を通して新しいパン屋さんを知ってもらうきっかけにもなっています。

――ビッグイシューが運営していることや、いろいろな背景を持つ方が働いていることを、お客さんは知っているのでしょうか?

佐野:さまざまですね。もともとビッグイシューを購読されている方は当然知っていますし、たまたまパンが売っているのを見つけて立ち寄る方もいらっしゃいます。

最初は知らなくても、夜のパン屋さんを通してビッグイシューのことを知ってくれて、そこからファンになってくださった方もいます。

――フードロス問題の解決のため、読者一人一人ができることはどんなことでしょうか?

佐野:この記事を最後まで読んでくださっている方は、恐らくすでにいろいろ行動をしている方だとは思うのですが、まずは関心を持って、何かできることはないかと考えてもらう「はじめの一歩」がとても大事かなと思います。

夜のパン屋さんで買い物をしてもらうことは気軽ですし、ちょうどいい一歩になるのではないかと。

そしてその一歩をきっかけに、そもそも日本ではどのくらいのフードロスがあるのか、なぜフードロスが生まれてしまうのかを調べ、勤め先やご自身の立場の中でフードロスを生まない工夫や仕組みを考え、行動してもらえたらと思います。

編集後記

「夜のパン屋さん」がフードロスの削減やホームレス状態の解消だけでなく、パンを通して課題を知ってもらうことや、働くことにブランクがある人が楽しんで働ける場にもなっていることが分かりました。

あなたも一度「夜のパン屋さん」に立ち寄り、おいしいパンを食べながら、フードロス問題に対して自分にできることを考えてみませんか?

〈プロフィール〉

佐野未来(さの・みく)

大阪生まれ。高校卒業後渡米し、ウェスタン・ミシガン大学で英文科・ジャーナリズムを専攻。卒業後帰国。以前には見かけなかった路上生活の人が増えていることに驚く。2002年に「質の高い雑誌を発行し、ホームレス状態にある人の独占販売とすることで、すぐにできる仕事をつくる」というビッグイシューUKの仕組みに出会い、日本一路上生活者の多かった大阪で仲間とともにビッグイシュー日本を創業。2008年まで雑誌『ビッグイシュー日本版』編集部で副編集長・国際担当。2009年から東京事務所に移り、社会的排除・孤立の最たる状態であるホームレス問題から、個人が孤立せずに生きられる社会を考えるため、さまざまなセクターの人たちとの協働を進めている。

夜のパン屋さん 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。