未来のために何ができる?が見つかるメディア

インフラってなに? なぜ、インフラがないと国が豊(ゆた)かにならない?

小学生のためのSDGs入門記事。第13回は、目標(もくひょう)9「産業(さんぎょう)と技術革新(ぎじゅつかくしん)の基盤(きばん)をつくろう」について考えてみましょう。

そもそも「インフラ」とはなんのことでしょうか?

これは英語の「インフラストラクチャー」を短くしたもので、私(わたし)たちの生活を支(ささ)えるのに必要(ひつよう)な施設(しせつ)や設備(せつび)のことです。

例(たと)えば、毎日の生活で使うガス、水道、電気や、道路、鉄道、港、空港などの交通網(こうつうもう)、電話やインターネットなどの通信網(つうしんもう)、病院や公園といった公共施設(こうきょうしせつ)などもインフラにふくまれます。

もしインフラがなかったら、私(わたし)たちの生活はどうなるのでしょう?

電気やガスがないと、夜は真っ暗になり、ご飯(はん)も作れません。水道がないと、きれいな水を飲めず、体を洗(あら)うこともできません。道路や鉄道がないと、学校に通ったり、仕事に行ったりするのが大変(たいへん)になります。

このように、インフラは人々が豊(ゆた)な生活を送るために欠(か)かせないものなのです。

また、工場を動かしたり、農作物を育てたり、商品を運んだりするのにも、インフラが必要(ひつよう)になります。つまり、産業(さんぎょう)を発展(はってん)させるためにも、しっかりとしたインフラの整備(せいび)が大切なのです。

しかし、世界に目を向けてみると、途上国(とじょうこく)と呼(よ)ばれる貧(まず)しい国では、まだ基本的(きほんてき)なインフラすら十分に整っていないのです。

連載(れんさい)【小学生SDGsジャーナル】記事一覧(きじいちらん)

世界にあるインフラの問題

●途上国(とじょうこく)のインフラ整備(せいび)がおくれている

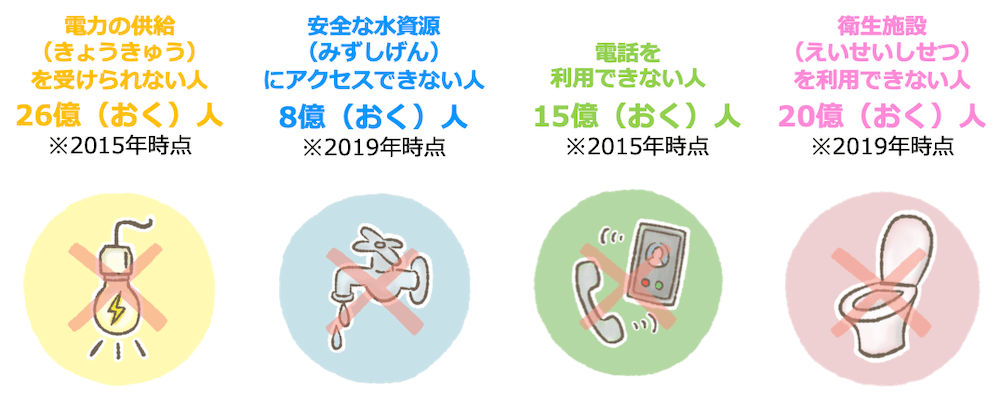

世界ではおよそ26億(おく)人が安定して電気を使うことができず、トイレなどの基本的(きほんてき)な衛生施設(えいせいしせつ)を使えない人も20億(おく)人おり、8億(おく)人近くが安全な水資源(すいしげん)にもアクセスできていません。

また、電話サービスを利用(りよう)できない人は10~15億(おく)人にもいます。

電力がなければ明かりをつけることができず、夜間の仕事や勉強がしにくくなります。冷蔵庫(れいぞうこ)が使えないと、食べ物が悪くなりやすくなってしまいます。

トイレなどの衛生施設(えいせいしせつ)がないと、うんちやおしっこが処理(しょり)できず、病原菌(びょうげんきん)が広がるおそれがあり、安全な水が手に入らないと汚(よご)れたまま水を飲まなければいけず、やはり病気の原因となります。

また電話が使えないと、遠くにいる人とコミュニケーションを取る方法がなくなってしまうのです。

関連(かんれん)記事:

トイレや水道がなくて、死んでしまう子どもがいるって本当?(別タブで開く)

●インターネットの格差(かくさ)

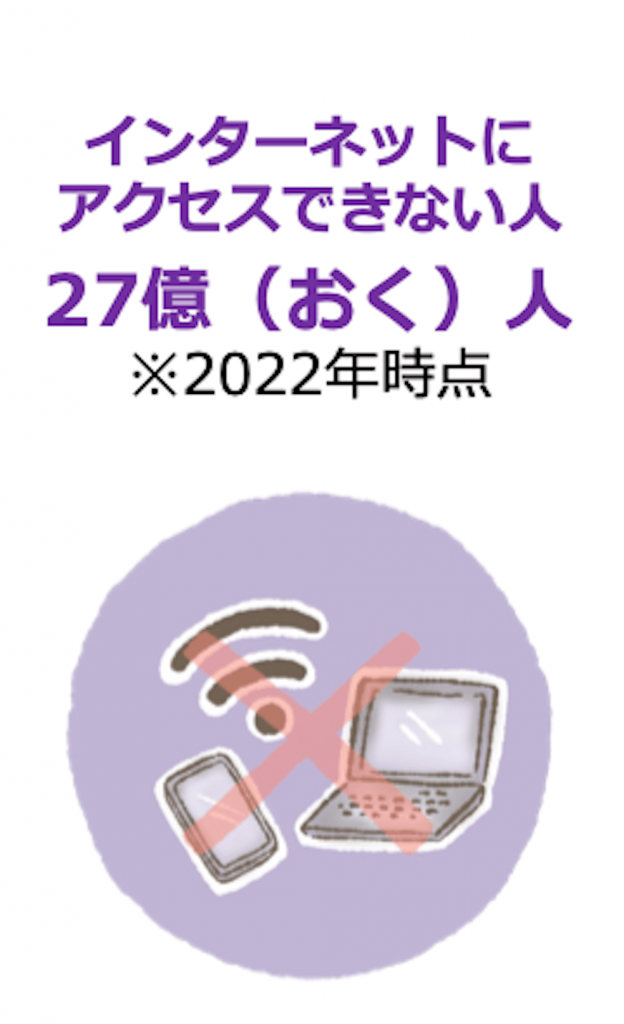

私(わたし)たちが当たり前のように使っているインターネットも、途上国(とじょうこく)では使えない場所がたくさんあります。

2022年の時点で世界の人口の3分の1にあたる27億(おく)人がインターネットを利用(りよう)できていません。特(とく)にアフリカ大陸(たいりく)では、インターネットを使える人はわずか40パーセントくらいです。

インターネットがないと、次のような困(こま)り事が起こります。

- 地震(じしん)や台風などの自然災害(しぜんさいがい)や戦争など、緊急(きんきゅう)のときも情報(じょうほう)が得(え)られない

- パソコンの使い方を学ぶチャンスがない

- オンラインで勉強するチャンスが得(え)られない

- 住んでいる場所以外(いがい)の地域(ちいき)や国で何が起こっているのか分からない

- ITを使った仕事ができない

実際(じっさい)、インフラの格差(かくさ)は経済格差(けいざいかくさ)につながっています。

2022年の世界の1人当たりの製造業(せいぞうぎょう)の利益(りえき)は、ヨーロッパやアメリカが5,093ドルなのに対し、途上国(とじょうこく)では159ドルにとどまっています。

インフラの整備(せいび)は、貧困(ひんこん)をなくし、経済(けいざい)を発展(はってん)させるためにも欠(か)かせないものなのです。

関連(かんれん)記事:

なぜ世界から貧困(ひんこん)はなくならない?(別タブで開く)

日本の問題

一方、日本のようなインフラが整った国でも、別(べつ)の問題をかかえています。

●インフラの老朽化(ろうきゅうか)

老朽化(ろうきゅうか)とは、時間が経(た)つことによって施設(しせつ)や設備(せつび)が古くなり、性能(せいのう)が悪くなることです。

日本は、国が勢(いきお)いよく発展(はってん)した1960~70年代の高度経済成長期(こうどけいざいせいちょうき)に、道路や橋(はし)、トンネル、港、下水道などのインフラを整備(せいび)しました。

しかし、それから50年以上が経(た)って、インフラの老朽化(ろうきゅうか)が大きな問題となっています。

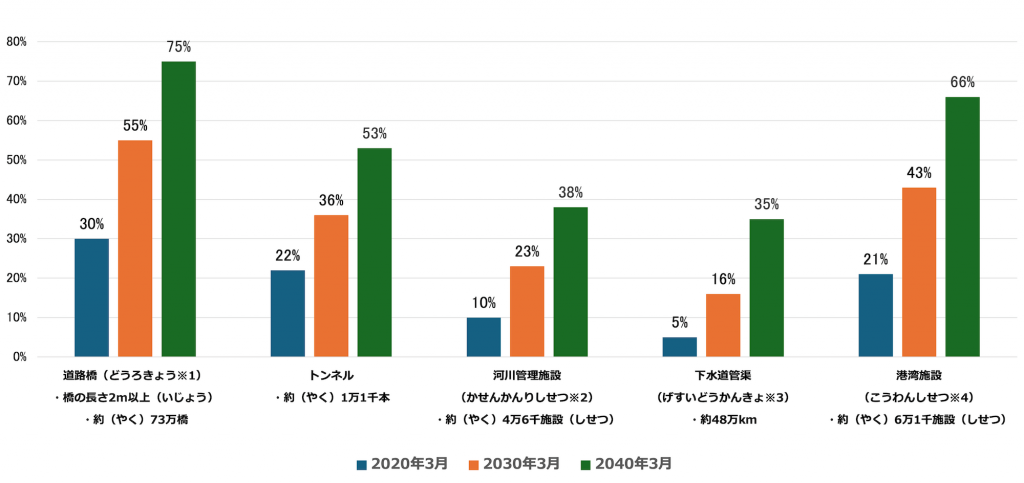

例(たと)えば、つくってから50年以上(いじょう)になる道路や橋の割合(わりあい)は、2020年時点でおよそ30パーセントですが、20年後の2040年には75パーセントになる見込(みこ)みです。

トンネルや港など他のインフラも同じように老朽化(ろうきゅうか)が進んでいます。

- ※ 1.道路として使うためにつくられた橋

- ※ 2.ダム、せき、水門など、私(わたし)たちを洪水(こうずい)から守るために、また生活に水のめぐみをもたらすために、設置(せっち)されている施設(しせつ)

- ※ 3.家庭や工場などから集めた汚水(おすい)を処理場(しょりじょう)まで運ぶ役割(やくわり)を担(にな)う水路

- ※ 4.港を管理運営(かんりうんえい)するために必要な施設(しせつ)

●自然災害(しぜんさいがい)による被害(ひがい)が大きくなる

日本は台風や豪雨(ごうう)、地震(じしん)といった自然災害(しぜんさいがい)が多い国です。

インフラが老朽化(ろうきゅうか)すると、古くなったトンネルが地震(じしん)でくずれたり、水害(すいがい)で橋が流されたりと、被害(ひがい)が大きくなってしまうことがあります。

実際(じっさい)、近年は自然災害(しぜんさいがい)によるインフラの被害(ひがい)が増(ふ)えています。災害(さいがい)に負けないインフラの整備(せいび)を急がなくてはならないのです。

関連(かんれん)記事:

都市に人口が集中すると、なぜ安心・安全に暮(く)らせない人が増(ふ)える?(別タブで開く)

●デジタル技術(ぎじゅつ)のおくれ

日本はこれからの経済成長(けいざいせいちょう)に必要(ひつよう)なデジタル技術(ぎじゅつ)の発展(はってん)がおくれています。

「世界デジタル競争力(きょうそうりょく)ランキング2023」では、日本は前の年より3つ順位(じゅんい)が下がり、過去最低(かこさいてい)の32位(い)となってしまいました。

世界中でデジタル化が進む流れの中で、日本はデジタル技術(ぎじゅつ)を高めなければなりません。

日本財団(にっぽんざいだん)の取り組み

ミャンマー支援(しえん)プログラム(別タブで開く)

ミャンマーでは長年続(つづ)いた紛争(ふんそう)のため、学校などの基礎的(きそてき)なインフラが大きなダメージを受けてしまいました。

日本財団(にっぽんざいだん)は紛争(ふんそう)の被害(ひがい)にあった人への支援(しえん)と共(とも)に、シャン州に学校を建(た)て、地域(ちいき)に住む人たちが学校の運営(うんえい)をするプロジェクトをサポートしています。

カンボジアにおける教育支援(きょういくしえん)(別タブで開く)

カンボジアは1970~1990年代の内戦(ないせん)により、学校はこわされ、たくさんの学校の先生が命を落としました。

そこで学校の建設支援(けんせつしえん)のほかに、学校の先生を目指す学生に対する奨学金(しょうがくきん)の支給(しきゅう)や、英語教育(えいごきょういく)を進めるための教科書づくりなど、子どもたちが教育を通じて将来(しょうらい)の選択肢(せんたくし)を広げていけるよう支援(しえん)を行っています。

このインフラの問題について私(わたし)たち一人一人ができることはなんでしょう? その答えは、ぜひ自分で調べて、考えて、自分にできることから取り組んでみてください。

本や図書館、インターネットで調べてみよう!

- 自分が住んでいるまちにはどんなインフラがあるのか、調べてみよう

- 電気、ガス、水道はどこから来ているのか、道路や橋はだれがどうやってつくっているのか、調べてみよう

- もし電気、ガス、水道が止まったとしたら、生活にどんな変化(へんか)があるのか、どういうところに困(こま)るのか考えてみよう

- もしインターネットが使えなくなったら、世の中にどんな変化(へんか)が起こるのか考えてみよう。また、自分たちの毎日はどのように変(か)わるのかも想像(そうぞう)してみよう

「インフラの問題」について学べるおすすめの本

『これからのインフラ開発』(外部リンク)

世界中の人・モノ・情報(じょうほう)の流れが速くなっている現在(げんざい)は、インフラをつくり直すことが求(もと)められており、高い日本の技術(ぎじゅつ)に注目が集まっています。

この本では、日本が世界にほこる技術(ぎじゅつ)について最新(さいしん)の情報(じょうほう)を整理しました。

これからのインフラの可能性(かのうせい)が分かる一冊(いっさつ)です。

『デジタル世界の歩き方』(外部リンク)

私(わたし)たちが過(す)ごしているのは、コンピュータとインターネットの技術(ぎじゅつ)があちこちで活躍(かつやく)するデジタル世界です。

その世界の一員として、だれもが安心・安全に過(す)ごすためのルールやコツをしょうかいしています。

デジタル技術(ぎじゅつ)や、インターネット上の情報(じょうほう)に向き合い、自分らしく自信(じしん)を持って使うためのヒントがたくさんです。

まわりの人に話を聞いてみよう!

- お父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんに、水道、ガス、電気が子どものころと比(くら)べて変化(へんか)があるか、もしあるなら、どんなふうに生活が変(か)わったのかを聞いてみよう

- また、子どものころと今とを比(くら)べて、道路や橋、信号(しんごう)などまちにあるインフラにどういう変化(へんか)があったかも聞いてみよう

- お父さんやお母さん、学校の先生など仕事をしている大人に、インターネットが進むことで、仕事にどのような変化(へんか)があったのか、デジタル化の話を聞いてみよう

- いろんな人の意見を聞いたら、自分に何ができるか考えてみよう

自分にできることからやってみよう!

- 調べたこと、聞いたこと、考えたことをノートにまとめて家族、友だちに発表してみよう

- 身の回りにあるインフラがどう役立っているのか知る、災害(さいがい)の復旧(ふっきゅう)をサポートしている団体に寄付(きふ)をする、プログラミングなどデジタル化に役立つ勉強をする、などできることはたくさんあるはず

自分で解決方法(かいけつほうほう)を見つけるのにおすすめ!

インフラツーリズム(外部リンク)

ダムや橋、港などインフラ施設(しせつ)を観光(かんこう)することを「インフラツーリズム」といいます。

このウェブサイトでは、全国で行われているインフラツアーを調べることができます。ツアーの中には、ふだんは入れないインフラの内部を見学できる、施設(しせつ)がつくられた背景(はいけい)や歴史(れきし)を学ぶことができるものもあります。

また、明治時代(めいじじだい)につくられた貴重(きちょう)なインフラの資料(しりょう)や、インフラを映(うつ)した美しい写真が見られるページもあります。

TEKKON(外部リンク)

スマ―トフォンのカメラを使って、まちを歩きながらマンホールや電柱といった公共(こうきょう)のインフラを撮影(さつえい)すると、ポイントがもらえ、電子マネーに交換(こうかん)できるスマホアプリです。

撮(と)った写真データは市町村などの自治体(じちたい)やインフラを管理(かんり)する企業(きぎょう)にわたされて、老朽化(ろうきゅうか)や傷(いた)みがないかをチェックするのに使われます。

日本では、貧困(ひんこん)や家庭の事情(じじょう)、住んでいる地域(ちいき)のちがいなどの理由から、子どもが受けられる教育に格差(かくさ)が生まれている、という問題があります。

「感動体験(かんどうたいけん)プログラム」は、こういった問題を解決(かいけつ)しようとするソニーグループの取り組みです。

放課後(ほうかご)の学童クラブや子ども食堂(しょくどう)、また、地方や離島(りとう)の小学校などで、ソニーグループのテクノロジーやエンターテインメントを活かしたプログラミングやアニメ制作(せいさく)などのワークショップを届(とど)けています。

関連(かんれん)記事:

マスクの寄贈(きぞう)、感動体験(かんどうたいけん)の提供(ていきょう)。ソニーが取り組む次世代の子どもたちへの支援(しえん)(別タブで開く)

イラスト:KIKO

参考文献:

JMP報告書「飲み水と衛生の進歩と格差(2000年~2017年)(外部リンク)

国連「持続可能な開発のための2030アジェンダ採択 持続可能な開発目標ファクトシート」(外部リンク)

ITU「Facts and Figures 2022」(外部リンク)

United Nations SDGs Report 2023「Industry, innovation and infrastructure」(外部リンク)

国土交通省「社会インフラの維持管理をめぐる状況」(外部リンク)

IMD「World Digital Competitiveness Ranking 2023」(外部リンク)

連載(れんさい)【小学生SDGsジャーナル】記事一覧(きじいちらん)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。