未来のために何ができる?が見つかるメディア

日常生活で困難に直面する食物アレルギーのある人が、安心して暮らせるようになるには?

- 「外食ができない」「旅行先で救急搬送される」など、食物アレルギー当事者は日常生活において困難が多い

- アレルギーの正しい知識を持った人は少なく、正しい知識に出会う機会も少ないことが課題

- アレルギーについての正しい知識を身に付け、アレルギーを持つ人に対して寄り添う姿勢が大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

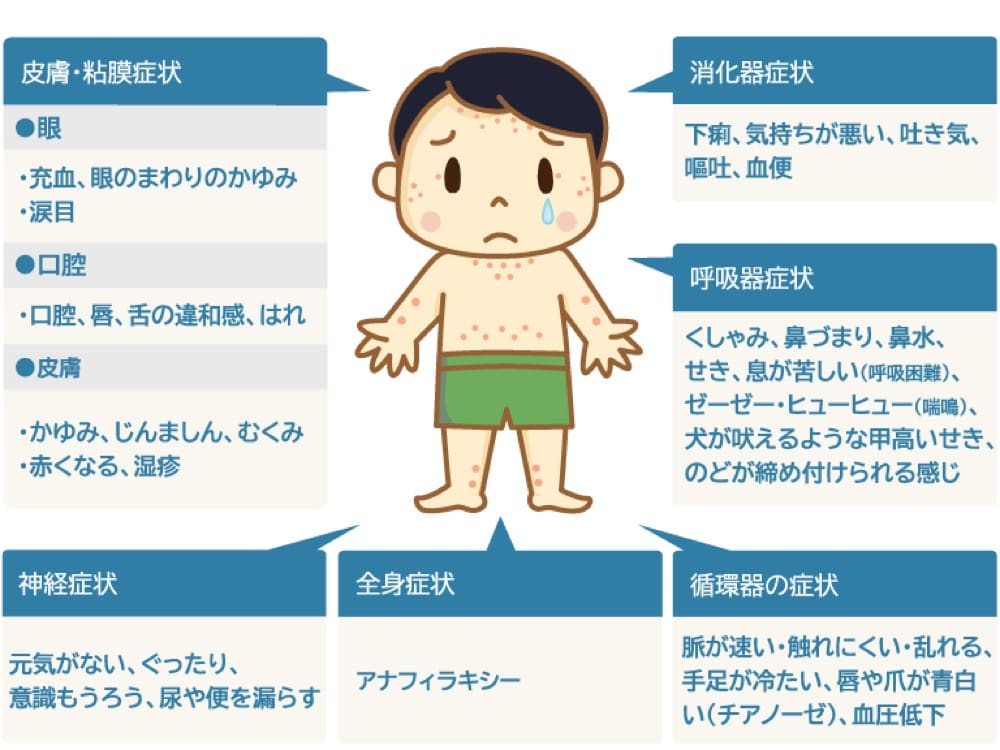

私たちの体には、病気を引き起こす異物から体を守る「免疫(めんえき)」という仕組みがあります。ところが、特定の異物(食べ物やダニ、スギ花粉など)に対して免疫が過剰に反応し、何らかの症状が引き起こされることがあります。これが「アレルギー反応」です。

アレルギーと聞くと、アレルギー反応は子どもの頃に出るものとイメージする人が多いかもしれません。しかし、大人になってからアレルギー反応が出るケースもあり、消費者庁の「令和3年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」(外部リンク/PDF)によると、社会全体として増加傾向にあるようです。

アレルギーの中でも特定の食べ物を食べたり、触れたりするとアレルギー反応が現れる食物アレルギーは、外食や旅行、学校給食など日常生活でも気を遣う必要があります。

今回、認定NPO法人 アレルギー支援ネットワーク(外部リンク)で常務理事を務めている中西里映子(なかにし・りえこ)さんに、食物アレルギー当事者が抱える困難、アレルギー支援ネットワークの取り組み、非アレルギー当事者ができることについてお聞きしました。

気をつけていても症状が出てしまうことがある。アレルギー当事者は自衛も求められる

――アレルギー支援ネットワークは、どのような活動をしているのでしょうか。

中西さん(以下、敬称略):アレルギー支援ネットワークは、医療や栄養、食品、保育など各分野の専門家と、患者家族などで構成するNPO法人です。自治体や企業、専門家と患者家族を結ぶ「中間支援組織」として活動をしています。

主な事業としては、科学的なアレルギー知識の普及を目指す活動、アレルギー疾患を持つ子どもやその家族への支援、食物アレルギーを体系的に学べるオンライン講座「アレルギー大学」(外部リンク)の運営、災害時の対策の普及活動などを行っています。

――中西さまがアレルギー支援ネットワークの活動に参加することになったきっかけはなんですか。

中西:私の娘がアレルギーで、いろいろと苦労した経験がきっかけです。専門家と一緒に、患者さんへ正しい情報を提供していきたいという思いから、アレルギー支援ネットワークの活動に参画しました。東海地域を中心に、アレルギーの患者会(※)に出向いて質問にお答えしたり、情報提供をしたり、アレルギー大学の運営をしたりしています。

- ※ アレルギー疾患のある子どもの家族が集まり、情報交換や勉強会、悩みを分かち合う会のこと

――食物アレルギーを持つ子どもや家族は、どのような困難があるのでしょうか。

中西:食物アレルギーに関する医療研究は絶えず進歩しているのに、関わる人の知識が追いついていないため、古い情報や間違った情報が提供されることが少なくありません。また、インターネット上にも情報が溢れており、何が正しいのか判別しづらい、というのもあります。

――古い情報というのはどういうものでしょうか。

中西:アレルギーって、90年代は明確な原因が分からないとされていたんです。やがて、年月を経るごとに医学的に進歩し、治療法も確立してきました。当時とは考え方が正反対と言っても過言ではないくらいの分野もあります。

例えば、昔は「アトピー性皮膚炎にステロイド軟膏を使うと副作用がある」という言説がありましが、いまの医療では、ステロイド軟膏などの薬剤を使って治療することが中心になっています。

中西:食物アレルギーでいうと、昔はアレルギー症状が出る食べ物を断つ「完全除去」という考え方が主流でした。しかし、現代では医療機関でどこまで食べられるかを検査した上で、少しづつ食べ耐性を獲得する「経口免疫療法(けいこうめんえきりょうほう)」というものもあります。

インターネット上には、いまだに的外れな民間療法がたくさん出回っていることも危惧しています。

――治療方針が大きく変化しているんですね。他にアレルギー当事者の困難はありますか。

中西:外食や中食(なかしょく※)はアレルギー表示義務がないので、誤食の事故やひやりとする事例が多数あります。

大手の外食チェーン店ではアレルギー表示を行っているところもありますが、義務とはなっていません。中食については、まちのパン屋さんや惣菜店など、個人店で売られているものは、使用している食材を一つ一つ確認しなければなりません。

店頭で「卵を使っていますか?」とアレルギーに関する質問をしたら、「入っていない」と適当に返事をされ、実は卵が入っていて救急搬送になるといったような事例もあります。

医師は外食や家庭の食事のことまで指導してくれるわけではないので、患者側も自分で調べて学んでいくしかないんです。

- ※ スーパーやコンビニでお弁当や惣菜などを購入したり、外食店のデリバリーなどを利用したりして、家庭外で調理・加工されたものを家で食べる形態の食事のこと

――寄せられる相談の中で、よくある悩みや要望はなんでしょう。

中西:「修学旅行や校外学習など移動教室でアレルギー対応をしてもらえない」「対応が不十分で誤食の事故が起きた」といった相談や報告はよくあります。

修学旅行や校外学習などの際、宿泊施設の料理長や調理員と直接やり取りできればまだいいのですが、学校で利用する施設の多くは、間に教員や旅行代理店が入っていて、直接のやり取りができないことがあります。

また、直接やり取りできたとしても、担当者にアレルギーの知識がないと、不十分な対応となってしまい、移動先で緊急搬送ということもあるんですよ。

――なるほど。では、学校の給食についてはいかがですか。

中西:給食は国のガイドラインがあって、それに基づいて都道府県、市町村ごとに対応をするのですが、自治体によってどこまで対応するか異なります。学校は「アレルギー調査票」というものを配布し、アレルギー対応を希望する保護者は主治医が記載した「学校生活管理指導表」(診断書)を提出して、どのような対応をとるのか面談が必要になるんです。

――そういったやり取りが必要になるんですね。

中西:そうなんです。アレルギーについてよく勉強している栄養教諭がいる一方で、「じゃあ、お弁当を持ってきてください」と言われるといった、子どもの気持ちに寄り添っていない対応もあります。

学んだ知識を地域で広げるための「アレルギー大学」

――「アレルギー大学」は、どのようなことを学べる講座なのでしょうか。

中西:食物アレルギーに関する体系的な知識と調理技術を習得できる、全国唯一の講座です。医学や食品栄養学、食育などの基本講座に加えて、園や学校給食におけるアレルギー対応、アレルギーの子どもや家族への支援など、幅広く学ぶことができます。講師はアレルギー医療・研究の第一人者が務めており、オンラインで受講できます。

――どのような方が「アレルギー大学」で学んでいるのでしょうか。

中西:保育士や幼稚園教諭、給食調理員、管理栄養士、栄養士、保健師、看護師の方などですね。アレルギー児の保護者の方も1~2割程度います。勉強するだけではなく、課題や調理実習もあるので、より深い知識を身に付けることができます。

それから、栄養士や給食調理員、保育士、教員など現場の専門職の方と、保護者の方とのディスカッションの場も設けています。アレルギー児の保護者の方は「こんなにアレルギーのことを考えて献立をつくり、調理をする人がいるんだ」と知ることができます。

一方で、現場の先生や調理員の方は、普段、保護者の方と接する機会がほとんどない方もいらっしゃいます。なので、実習の場で保護者の方から感謝の声を聞くと、涙を流す方もいるほどなんです。

――お互いの立場や苦労が分かり合えるわけですね。

中西:そうなんです。講座は基礎、初級、中級、上級があり、学んだことを持ち帰って自分の職場で実践したり、アレルギーの子に寄り添えたりすることができます。

卒業した人たちが自分の地域や職場でその学びを広げていくというのが、アレルギー大学の大きな目的であり、目標とするところです。

アレルギーに関する正しい知識を持つ人を増やし、当事者に寄り添う姿勢が大切

――飲食業界のアレルギー対応について、どのような改善が必要だと考えていますか。

中西:現状、食物アレルギー表示の対象範囲は、「容器包装されたアレルゲンを含む加工食品および添加物」となっています。容器包装に入れずに販売する食品や、飲食店で提供される食事は、現時点では表示義務の対象となっていません。

外食も中食も、アレルギー表示を義務化する必要があると思います。

――アレルギー患者に対する社会全体の対応は、広がっていると思いますか。

中西:国の施策や小児アレルギーの専門医による取り組みなど、徐々に広がりつつあるとは思います。ただ、公的機関はまだ不十分ですね。出産から乳幼児健診、入園、入学といった段階で、正しいアレルギーの知識を持っている人に出会える機会が極めて少なく、正しい情報が保護者の方に行きわたっていません。

公的機関に相談しても「そのうち治るよ」「特定の医療機関は紹介できない」と言われることもあるんです。

私たちなら、乳幼児の時点でアレルギーに関する最新の正しい情報をお伝えできますが、公的機関にそういう人は少ない。ぜひ「アレルギー大学」で学んでほしい、と思う人はたくさんいます。

――学んでほしい人というのは、具体的にはどのような方ですか。

中西:学校で給食の献立を立てたり、食に関する指導を行ったりする栄養教諭の方ですね。保育園や幼稚園でいうと、給食の献立を考える人。幼稚園の場合、昼食を委託会社に発注するなど給食を外注で行うところも多いので、給食委託会社の方にも学んでいただきたいです。

アレルギー患者は、全体でみると人数が少ないため、どうしても対応が後回しになりがちです。でも、アレルギーの子だけ特別なものを作るのではなく、食べられない食材を取り除いたり、素材を代替したりすることはできます。

例えばとか「ソーセージやハム、練り製品(ちくわやはんぺん)などの加工食品は、卵や牛乳、小麦が入ってないものを選ぶ」などですね。

みんなで食べられるよう、アレルギーの原因となる食材を避けたユニバーサル給食という取り組みを行っている学校もあります。もちろん、こつが必要ですが、勉強すればそれほど難しくありません。

アレルギーの子どもを仲間外れにするような対応ではなく、みんなで一緒に給食を食べられる世の中になってほしいと思います。

――アレルギーを持つ人たちが安心して暮らせる社会にするために、非アレルギー当事者でもできることはありますか。

中西:子どもたちを支える専門職、例えば助産師や看護師、保健師、栄養士、保育士、教諭といった立場にある人は、アレルギーに関する最新の正しい知識を学ぶことが必要だと思いますし、そのためには、公的機関および医療機関がきちんと支援をしていかなければなりません。

それ以外の一般の人も、アレルギー当事者をアレルギーに詳しくないからといって放置せず、寄り添う姿勢が大事です。自分や家族、友人にアレルギーを持つ人がいないと、どうしても他人ごとになってしまいますよね。でも花粉症もアレルギー反応の1つですので、約4割の国民はアレルギー当事者(※)だともいえます。

アレルギーは単なるわがままではなく、病気の一つです。花粉症といった身近な症状をきっかけとして、食物アレルギーについてもっと考えてもらえるとうれしいですね。

編集後記

花粉症でアレルギーという言葉はよく聞きますが、食物アレルギーやその困難についてはあまり知る機会がなかったと思い、今回、取材の申し込みをしました。

飲食店での対応、学校との交渉など、食物アレルギーの当事者やその保護者の方の苦労を知り、当事者でないと知る機会がないという課題を実感しました。

中西さんによると「正しい情報を得るのであれば、厚生労働省と日本アレルギー学会が運営するアレルギーポータル(外部リンク)を参考にしてほしい」とのことでした。

私もこちらで疾患の種類や対処法などを学びたいと思います。

認定NPO法人アレルギー支援ネットワーク 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。