未来のために何ができる?が見つかるメディア

地震や豪雨、災害から命を守る「防災テック」とは? 自治体や企業の最新事例に注目!

執筆:日本財団ジャーナル

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、急速に広がる「防災テック」について紹介します。

「地震です!地震です!」

突然、スマートフォンから鳴り響く大きな警報音。地震が起きる少し前に発信される「緊急地震速報」を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

これは地震計が検知した地震初期の揺れをAIが解析して、震源地や規模、震度を即座に予測して発信する「防災テック」の1つ。災害大国といわれる日本では近年、このように最新テクノロジーを駆使した防災サービスが次々に登場しています。

では具体的にどんなサービスが注目を集めているのか、防災テックの最新事例を紹介します。

この記事のPOINT!

- 世界で起きているマグニチュード6.0以上の地震の約20パーセントは日本で起きたもの

- 「防災テック」は自治体での活用や、個人向け・企業向けのサービス開発が進んでいる

- いざという時慌てないために、アプリの使い方の習得や発災時のシミュレーションの実施など平時から準備をしておこう

防災テックとは?

「防災テック」とは「防災」と「テクノロジー(Technology)」を掛け合わせた造語。地震、台風、津波、洪水といった災害への備えや、発生したときに役立つ技術やツール、サービスのことを言います。

防災テックを使うことにより、災害の発生を予測・警告することで人の命を守ったり、被害を最小限に抑えたりすることができます。

防災テックは、主に次の4つに分類されます。

●感知する技術(災害の予兆をとらえる)

例:地震警報システム(発信元:気象庁)

地震が起こる数秒〜数十秒前に揺れを感知し、警報を発する「緊急地震速報」のことです。地震の初期の揺れを感知するセンサーとAIを使った解析で、素早く警報を発信します。

●知らせる技術(情報を迅速に発信・伝達する)

例:防災アプリ(発信元:自治体や気象関連企業、放送局など)

災害が発生した場合や危険が迫っている場合に、警報や注意喚起をアプリがインストールされているスマートフォンやパソコンに直接送信します。

例えば、「Yahoo!防災速報」や「NHKニュース・防災アプリ」などは、地震、台風、豪雨、津波などの情報をリアルタイムで知らせ、避難場所や必要な行動を通知します。

●行動を促す技術(安全な場所への避難を促す)

例:水位監視システム(発信元:自治体、国土交通省など)

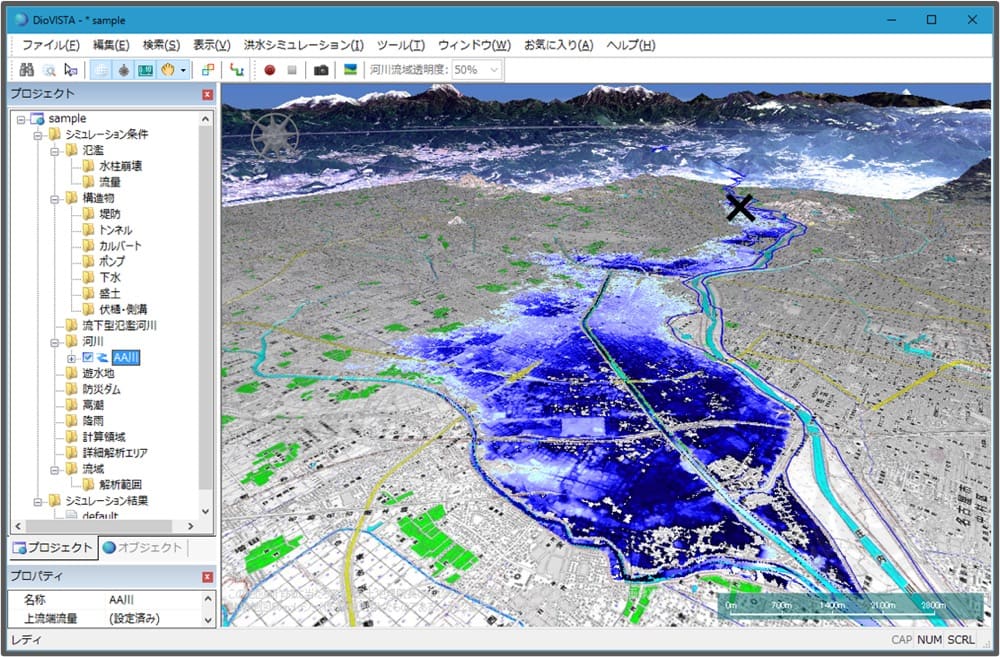

河川やダム、湖などの水位をリアルタイムで測定・監視し、異常な変動を早期に発見するためのシステムです。これにより、水害や洪水の予測や警戒、早期警報の発信を行うことができます。

水位が急激に上昇した場合に、その情報を関係者や住民に即座に伝えることができるため、迅速な避難や対策を促すことが可能になります。

●被災者を支える技術(被災者の生活再建や被災地の復旧を支える)

例:ドローン(無人航空機)(利用者:自治体、国など※)

ドローンは災害発生後、被災地の状況を空から迅速に確認するために使用されます。特に、アクセスが困難な地域や被害の大きい場所において、ドローンは高精度のカメラを搭載しているため、被害状況の把握や捜索活動に役立ちます。

また、ドローンで物資を届けることも可能です。そのため被災地の孤立した地域にも、支援物資を届けることができます。

- ※ 個人がドローンを飛ばす場合は、航空法で制限されているため、一部例外を除いてさまざまな申請をする必要があります。参考:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(外部リンク)

なぜ、日本で防災テックが注目されているの?

日本でも2011年の東日本大震災をきっかけに、「防災テック」という言葉が聞かれるようになりました。最近では、防災テックの開発・商品化に取り組む企業が増えており、自治体や企業、NPOなどが連携して防災テックの実証実験を行う取り組みも進んでいます。

ではなぜ今、日本では防災テックに注目が集まっているのでしょうか?

理由その1.日本が世界でも有数の災害大国のため

日本は活断層や活火山が多い、台風や季節風の影響を受けやすい場所にある、急峻な地形が多く河川の流れが急であるといった自然的条件から、台風や豪雨・豪雪、洪水や土砂災害、地震や津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国です。

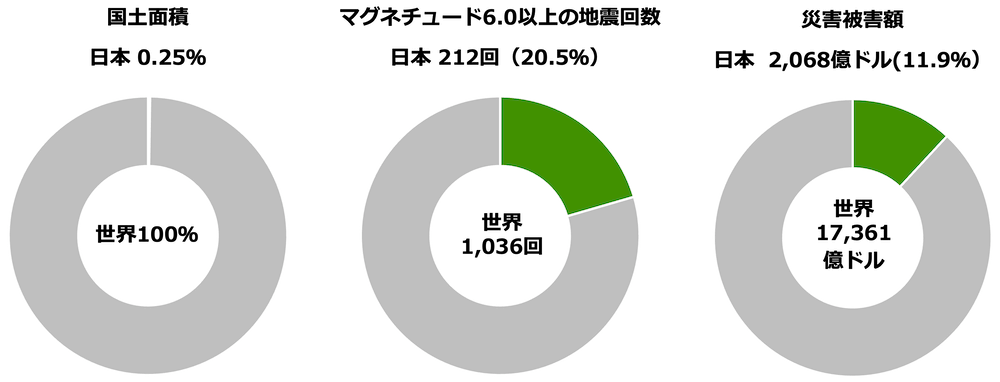

内閣府によると、2022年時点で世界全体に占める日本の災害発生割合は、マグニチュード6.0以上の地震回数では20.5パーセント。また活火山数では7.0パーセント、災害による死者数では0.3パーセント、災害による被害額では11.9パーセントと、日本の国土面積が世界の0.25パーセントに過ぎないことを考えると、災害による影響を受けやすいことがよく分かります。

理由その2.地球温暖化の影響により自然災害が増加・激甚化(※)しているため

近年、地球温暖化による気候変動の影響により、日本でも大雨や猛暑などの異常気象が増えています。特に大雨は頻度・強度共に増えており、気象庁の観測によると1日の降水量が200ミリ以上の大雨を観測した日数は統計を開始した1901年以降増加傾向にあり、その最初の30年と直近の30年を比べると約1.7倍になっています。

また、1時間の降水量が50ミリ以上の「短時間強雨」の発生頻度も同じく統計を取り始めた1976年以降増え続けており、その最初の10年と直近の10年を比較すると、約1.4倍に増えています。

このような背景もあり、政府では専任の大臣を置き、災害対策のエキスパートを揃えた「防災庁」の設置を2026年度に予定。「本気の事前防災」への取り組みと、発災時には災害対応の司令塔の役割を果たす新たな省庁として注目を集めています。

- ※ 災害の規模や範囲が以前よりも大きく激しくなること

理由その3.高齢化が進んでいるため

日本は世界でも特に高齢化が進んでいる国の1つであり、高齢者に対する災害時の支援が大きな課題となっています。高齢者は災害時に避難が遅れがちになるため、スマートホーム技術(※)や緊急通知システムなど、テクノロジーを活用した支援が不可欠です。

防災テックは、高齢者が災害時により安全に生活できる環境を提供するための手段となっています。

- ※ 家電をインターネットにつないだり、AIを活用したりして快適で安全な暮らしを実現する技術のこと

理由その4.災害対策・復旧にはコストや人手がかかるため

災害対策や復旧には、莫大なコストや人手がかかります。このため、防災テックの活用によるコストダウンや省力化を進める自治体も増えています。

現在注目を集めている防災テックの具体的な事例を2つ紹介します。1つ目は被災時の救援活動の担い手が少ない高齢化・過疎の地域、和歌山県西牟婁郡(にしむろぐん)すさみ町。2つ目は市民から寄せられたSNS情報を初期対応に有効利用する愛知県豊橋市の取り組みです。

例1:町の上空に「空の道」を設定。遠隔操作ドローンで救援物資を配送

[自治体名]

和歌山県西牟婁郡すさみ町

[課題]

すさみ町は南海トラフ地震発生時のシミュレーションにおいて、人口の約50パーセントが死亡(うち85パーセントは津波被害)すること、津波により町内の国道は10カ所以上寸断され、複数の避難所が孤立してしまうことが想定されています。

高齢化が進むすさみ町ではそもそも災害時に救援活動に参加できる人が少ないため、道路の寸断の影響を受けないドローンを救助活動に活用できないか検討していました。

[防災テックによる解決策]

2023年12月に町内にある「道の駅すさみ」から約2.3キロメートル離れた避難所まで、水10リットルと非常食10キログラムの物資をドローンで運ぶ実証実験を実施。実証実験では、道の駅すさみを中心とする約7.4ヘクタールの建物データをデジタル化し、災害時にもドローンをスムーズに活用できるようにするためのドローン航路「空の道」を設定しました。

通常、ドローンを飛ばすには現地でドローンの専門家や自治体関係者が上空のLTE通信(携帯電話の通信規格の1つ)の可否を確認したり、離発着地点での障害物の有無を確認したりする必要がありますが、事前に「空の道」を設定しておくことで、災害時にはこれらの確認を省略して迅速にドローンを飛ばせるようになります。

参考:津波からの避難訓練と防災イベント | 和歌山県すさみ町(外部リンク)

例2:SNS上の防災情報を可視化。リアルタイムに情報発信

[自治体名]

愛知県豊橋市

[課題]

南海トラフ地震による地震・津波被害が想定されている豊橋市では、災害発生時に状況を早期に把握し迅速な初期対応を行う仕組みの整備が課題となっていました。

[防災テックによる解決策]

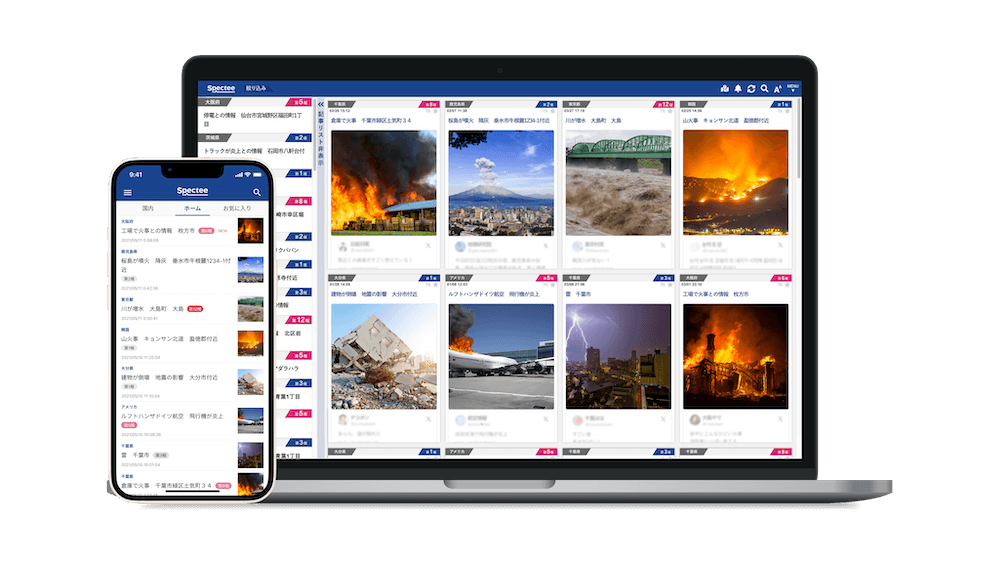

市内の災害対応および危機管理対応を強化するために、X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなど市民から寄せられた複数のSNS情報から被害状況の確認や緊急情報の配信ができる仕組みを導入しました。

市民がSNSに投稿した自然災害や火災、事故、感染症など100以上の事象と、市区町村や空港、駅、商業施設、観光地などの場所を組み合わせることで、「どこで何が起きているか」をリアルタイムに把握、行政による迅速な防災対応に役立てることにしています。

出典:豊橋市にAIリアルタイム危機管理情報サービス「Spectee Pro」を納入 ~ 災害時の被害状況把握や迅速な対応に活用 ~ |株式会社Spectee(外部リンク)

こんなに進んでる! 防災テックの最新事例

自治体だけでなく、個人や企業を対象にした防災テックサービスも続々と登場。なかでも多いのがスマートフォンで気軽に利用できるサービスです。いざというときに慌てないで済むように、防災テックを上手に活用して災害に備えましょう。

ここでは困りごと別に、話題の最新防災テックを紹介します。

困りごと:自分のまちの危険な場所をみんなに共有したい

防災テック:デジ防災マップ(RainTech株式会社)

対象:団体向け 利用料:有料

小中学生の新しい防災教育ツールとして開発された、自分の住んでいるまちのオリジナル防災・防犯マップを作ることができる地図作成アプリ。専門家による講義と、ネット調査・まち歩きでの実践を組み合わせたプログラムとして提供しています。みんなで作成し情報を共有できるのもサービスの特徴です。

デジ防マップ 公式サイト(外部リンク)

困りごと:防災用品、自分には何が必要なのかわからない!

防災テック:パーソナル防災サービスPasobo(株式会社KOKUA)

対象:個人・団体向け 利用料:有料

オンラインで家庭環境や住居、ライフスタイルなどに関する13の質問に回答すると、回答をもとに利用者の環境に潜む災害リスクを分析、さらにハザードマップ上から自宅の立地リスクを分析して、利用者に最適な防災用品のセットをパーソナライズ。内容を見て気に入れば、購入することができます。

Pasobo 公式サイト(外部リンク)

困りごと:雨や風の勢いがすごい!避難のタイミングはいつ?

防災テック:新型気象IoTセンサー ソラテナPro(株式会社ウェザーニュース、オムロン株式会社)

対象:個人・団体向け 利用料:有料

気温・湿度・気圧・雨量・風向・風速・照度の7つの要素を1分毎に観測する小型の気象IoTセンサー。観測された気温・雨量・風速が設定値を超えた場合は、お天気アプリ「ウェザーニュース」のプッシュ機能で登録者に通知し、災害リスクの検知と迅速な対応を可能にします。

ソラテナPro 公式サイト(外部リンク)

防災テックを活用する際の注意点は?

このように次々と新しいサービスや製品が生まれている防災テック。これからさらにテクノロジーが進化すれば、災害による被害をより防ぐことが期待でき、被害が出ても迅速に復旧できるようになることも決して不可能ではないでしょう。

しかし、忘れてはならないのは、防災テックはあくまでも「道具」や「手段」であり、防災するのは私たち人間であるということです。どんなに優れた防災テックのサービスや製品を購入していても、使い方を誤ってしまうと何の意味もありません。

防災テックを使いこなすためには、いくつかの注意点があります。これらを理解して適切に利用することで、災害時における安全確保や迅速な対応が可能となります。

●事前準備と使い方の確認

アプリや機器の使い方を事前に学ぶ

災害発生時に慌てて使い方を調べている余裕はありません。防災テックの機能や設定を事前に確認し、使い方を理解しておくことが大切です。

アプリのインストールと設定

スマートフォンやタブレットのアプリは、災害時に役立つ情報を提供しますが、事前にインストールし、通知の設定や位置情報の許可設定を行っておくことが重要です。

●情報の信頼性を確認する

公式情報を確認

防災テックは便利ですが、発信される情報をうのみにするのは危険です。特に災害情報は信頼性が極めて重要なので、国や自治体からの公式情報も併せてチェックし、総合的に判断しましょう。

情報源を複数確認

アプリやウェブサイトだけでなく、テレビやラジオ、SNSなどからも情報を得ることで、情報の精度を高めることができます。

●デバイスの充電と予備の準備

電源の確保

災害時に電力供給が停止する可能性もあるため、予備のバッテリーやモバイルバッテリーを常に携帯することが必要です。防災テックを使うためには、デバイスが十分に充電されていることが前提です。

●インターネット環境の確保

インターネット接続に依存しない設定

災害時にはインターネット接続が不安定になることがあります。オフラインで利用できる機能があれば、事前にダウンロードしておくことをお勧めします。

また、Wi-Fiよりもモバイルデータ通信に頼る場合は、事前にデータ通信量を確認しておくと良いでしょう。

●ソフトウェアとハードウェアの更新

定期的な更新

アプリやデバイスは、最新の情報や機能を提供するために定期的なアップデートが必要です。アップデートを無視していると、災害時に正しい情報が受け取れない可能性もあります。

アプリやデバイスの更新を忘れずに定期的に行いましょう。

●自分の状況に合わせた活用

個別ニーズに対応したツール選び

自身のライフスタイルや健康状態に応じて、防災テックの活用方法を調整しましょう。例えば、ペットを飼っている場合はペットの避難情報、車を所有している家族の場合は避難経路の情報を重視するなど、それぞれの状況に応じた準備が大切です。

まとめ

防災テックは非常に有用ですが、使いこなすには事前の準備や情報の取捨選択がとても大事です。災害発生時、冷静に対処するために平常時から基本的な使い方をマスターしておく、家族と一緒に防災テックを使った避難訓練・シミュレーションをしておくなどして、自分や家族の大切な命を守るための準備をしていきましょう。

[参考資料]

国土交通白書 2022「気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化」(外部リンク)

独立行政法人 中小企業基盤整備機構「なぜ日本は自然災害が多いのか|BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう」(外部リンク)

内閣府「第1章 我が国の災害の状況 1災害を受けやすい日本の国土 : 防災情報のページ」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。