未来のために何ができる?が見つかるメディア

減少する、地域の安全を守る「消防団」。「消防士」との違いと役割、重要さとは?

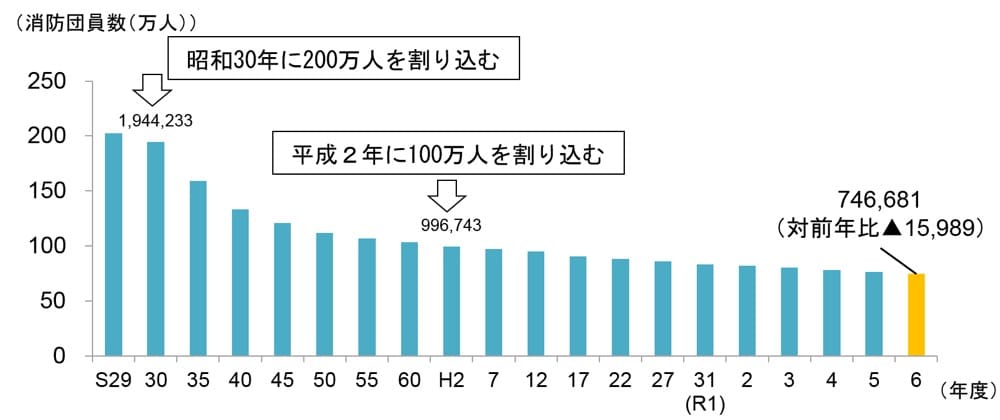

- 火災や自然災害の際、消火や救援活動にあたる「消防団」は団員数が年々減り、規模が縮小している

- 大規模災害などの有事ではマンパワーが必要なため、安全な地域を維持するには「消防団」は必要不可欠

- 地域の「自分ごと化」を意識することで、強い地域コミュニティーが生まれ、お互いに助け合う社会が生まれる

取材:日本財団ジャーナル編集部

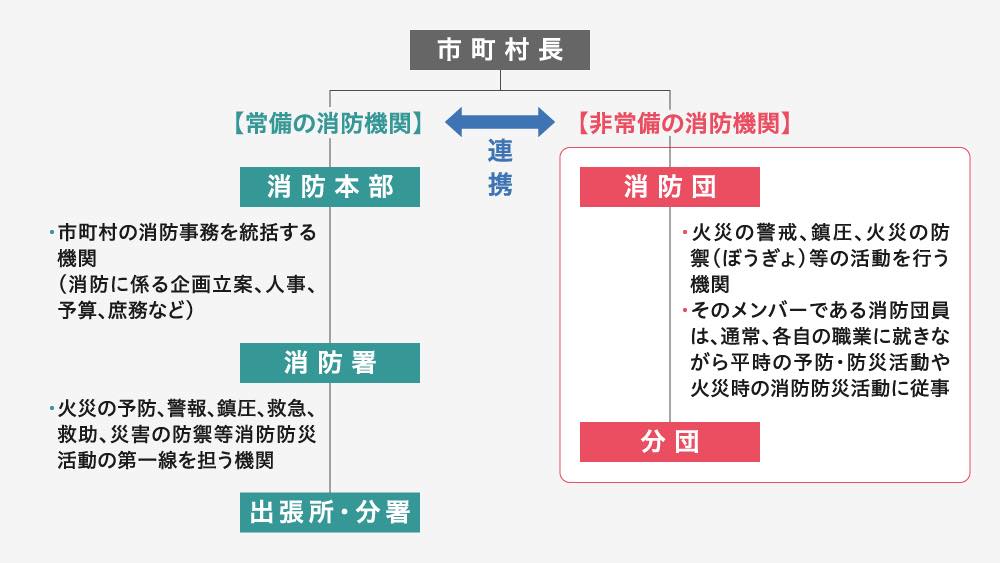

「消防団」をご存知でしょうか。「消防団」は消防士(消防職員)とは異なり、会社員や自営業者、主婦など、普段は他の仕事をしている非常勤の地方公務員を指し、消火活動だけでなく、地震や水害などの際に地域住民の安心と安全を守る、とても重要な役割を担っています。

そんな「消防団」ですが、年々団員の人数が減っており、地域の安全が危機にさらされています。

今回、大学と大学院で「消防団」に関する研究を行い、岩手県宮古市の「消防団」に20代から所属しているNPO法人みやっこベース(外部リンク)の中沢翔馬(なかざわ・しょうま)さんに、そもそも「消防団」とは何なのか、なぜ「消防団」が必要なのか、そしてなぜ縮小傾向にあるのかといった疑問に答えていただきました。

消防署と連携して火事を食い止め、地域を守る活動を行う「消防団」

――まず、「消防団」はどのような活動を行っているんでしょうか。

中沢さん(以下、敬称略):最も重要な役目はその名の通り消防です。行政からの防災無線やメールなどで火災発生を知ると、自宅や職場から現場に向かい、消防署と連携して消火活動を行います。また、それ以外にも地域住民への火災に関する啓蒙活動、災害時における避難誘導など、住民の安全を守るのが主な活動内容です。

「消防団」には大まかにいうと2つの源流があるといわれていまして、1つは「火消(ひけし)」と呼ばれる江戸のまちを火災から守るために結成された江戸時代の消防組織。そしてもう1つが 、地方の村単位で火事から地域を守るために結成された自治組織です。

これが「消防団」として日本各地に残り、今なお活動を続けています。

――素朴な疑問なのですが、消防署があり消防士がいるのに、なぜ「消防団」が必要なのでしょうか。

中沢:いくつか理由がありますが、最も大きな理由としては、火災、災害の際にはとにかくマンパワーが必要だということが挙げられます。

例えば2024年5月に宮古市で大規模な山火事が発生しましたが、鎮火するのに1週間ほどかかりました。もちろん消防署から人員は派遣されますが、他の場所の火事にも備えなければならないため、総動員できるわけではありません。また、広い山の中の消火作業を行うとなると、どうしても人員が多く必要になります。これは山火事以外の火災でも同様で、現実的に考えて消防士だけで鎮火するのは不可能だと思っています。

また、消防車が到着するまでの消火活動も、「消防団」の大切な仕事の1つです。先日も宮古で建物火災がありましたが、道路状況の影響で消防車の到着までに50分ほどかかりました。

こういったときも「消防団」が先に現場で対処をし、消防隊の到着後は連携をとりながら消火活動を行います。

――火災などの有事以外では、どのような活動があるのでしょうか。

中沢:活動内容は「消防団」によっても異なると思いますが、私が所属している「消防団」の場合、月に1回、消防車両の無線通話の点検と、12月から3月の間にかけて行われる「火の用心」を呼び掛けるいわゆる夜警活動というものがあります。

夜警活動は1日置きに地域を周りますが、班を組んで活動を行うため、担当になるのは月に2~3回ほどです。

また、定期的に行われる防災訓練も欠かせません。毎年5月もしくは6月に行われる消防団大演習という大きな訓練に参加する際には、練習のため開催前の1カ月ほどは定期的に集まる機会があります。

他にも地元の神社で行われる祭りの手伝いをしている分団もあります。

――中沢さんが「消防団」として活動をしている際、地域の方からはどんな反応がありますか。

中沢:火災の時には、「消火をしてもらい、被害が大きくならなくて本当に安心した」という声をいただくことがあり、こういった声が「消防団」として活動する大きなやりがいだと思っています。

私はこれまで何度も火災現場に入っていますが、消防士の方たちと装備が違うので火の中に入っていくことはありません。職業消防士ではないので無理をしないようには言われるのですが、それでも火の粉をかぶるくらいの最前線に立ち、ホースを握っています。

なぜこんなにも地域のために動けるのか。東日本大震災が消防団研究のきっかけ

――中沢さんは大学時代に「消防団」の研究をしたとのことですが、そのきっかけをお聞かせください。

中沢:2011年に起きた東日本大震災です。地震発生時、私は青森の大学に通っていたため宮古にはいなかったのですが、少し落ち着いてから帰省した際、私の父も含めた多くの消防団員が積極的に活動をする姿を目にしました。

自らが被災しているにもかかわらず、「消防団」の法被(はっぴ)を着て積極的に活動をしている姿を見て、「なぜここまで地域のために活動できるんだろう」と疑問が湧いたため、卒業論文のテーマに「消防団」を選びました。

――研究の中で、印象的だったことはありますか。

中沢:「消防団」の活動が長くなるほど、地域に対する思いが強くなることが分かりました。宮古の場合、地元の先輩団員からの誘いを受けて、訳も分からず入団する人が多いのですが、長く活動を続けるうちに、「自分たちの地域は自分たちで守らないといけない」という意識が強くなっていったと話す人がとても多かったんです。

「消防団」は活動のテーマに「義勇(正義と勇気)」と「郷土愛護」という言葉を掲げており、消防団活動を表す大事なキーワードです。その言葉の通り、活動を通して地域への思いが深くなっていくようです。

――中沢さんは消防団員のお父様の影響もあって、地域活動に積極的に参加していると伺いましたが、身近に消防団員がいても自分は参加しないという人もいると思います。その差はどんなところにあるのでしょうか。

中沢:そうですね。私の場合は父がやりがいを感じている姿を身近に見ていたため、特に違和感なく「消防団」に入りましたが、近くに消防団員がいても活動はしない人ももちろんいます。

なぜその差が生まれるかと考えると、父も私も農業に携わっているので、土地と共に生きていて、自分たちの手で土地を守るという感覚が強かったからかもしれません。

また、「消防団」を敬遠する人にお話しを聞くと、縦社会でお酒の席が多いという以前のネガティブなイメージが強く残ってしまっている人も多いようです。最近は少しずつ改善されているので、興味を持った人はぜひ参加をしてみてほしいと思います。

――中沢さんの入っている分団では、どのようなきっかけで「消防団」に入る人が多いのですか?

中沢:先輩や周囲から紹介されるケースが圧倒的に多く、近くに消防団員がいるかどうかの差は大きいと思っています。また、土地への愛着があるかも「消防団」に参加する動機になると思います。一方で先ほどもお話ししたように、誘われるままに入ったのちに、郷土愛が生まれるケースも多いです。

また最近うちに入ってきたある団員は、宮古への移住者でこの土地に縁もゆかりもありませんでしたが、子どもが生まれたのを機に、地域のためになる活動をしたいと入団を決めてくれました。

全国で縮小する「消防団」。地域の「自分ごと化」が重要

――「消防団」が各地で縮小していると伺っています。

中沢:はい、その流れは確実にあると思います。私が所属している「消防団」でも、最盛期は28名いた分団員が15名となり、約半分にまで縮小しています。

その背景としてよくいわれているのが、サラリーマン層(雇用者)の増加です。2022年の総務省の調査(外部リンク/PDF)によるとサラリーマン比率は全体の約9割で、一般的に働く場所と住む場所が離れている人が多いです。

どこの「消防団」に入るかは、居住地か職場のある地域のどちらかを選択する形になるのですが、例えば埼玉から東京の丸の内の職場に通っている人が、丸の内の「消防団」に入るかというと違うと思いますし、職場で過ごす時間が長い人が、埼玉の活動に参加するのも難しいと思います。

企業に雇用されている人が増えるほど、どうしても「消防団」の活動は縮小傾向になっていくのだと思います。

――となると、都市部での消防団活動というのは難しいのではないでしょうか。

中沢:なかなか厳しいのではないかと思います。ただ、冒頭にもお話ししたように、消防署だけで消火活動をするのは難しいので、「消防団」は地域の安全を守るのに絶対に必要な存在です。火災はもちろん、大規模災害が起きた時には、マンパワーが必ず必要になるため、近いうちに起きることが予想されている首都直下型地震などに備えなければならないと思います。

- ※ こちらの記事も参考に:30年以内に巨大地震が起こる確率70%。京大名誉教授が唱える「今やるべき備え」(別タブで開く)

――中沢さんが考える持続可能な消防団の形はどんなものでしょうか。

中沢:私たちの分団も、団員の数が減っているのでどうやって人を集めればいいかということは常に議題に挙がります。難しい部分はありますが、処遇や安全対策の改善によって少しは状況が変わるかもしれません。

宮古市の場合(外部リンク/PDF)、消防団員は年報酬が3万6,500円、プラス出勤報酬として日額最大8,000円が支給される仕組みです。手当増額についてはここ数年で活発に議論されているので、それが実現すれば「消防団」に入る人も増えていくのではないかと思っています。

また、東日本大震災では250人以上の消防団員が亡くなったという事実もあります。地域の安全を守るために、日夜活動をしている消防団員の安全に対する整備も、団員を増やすためには不可欠です。

――地域コミュニティーを強くし災害に備えるために、読者一人一人ができる行動はどんなものがありますか?

中沢:消防団員に限らず、社会活動、地域活動でよくいわれる「自分ごと化」ということに尽きるのかなと思います。自分が暮らす地域、自分たちの命をどう守っていくかを考え、自分ごと化してみることが大事なのではないかと考えます。

よく災害への備えを「自助・共助・公助」という言葉で表しますが、まずは自分や家族を守るために自ら防災に取り組み、自分ではなんとかしきれない場合には地域で支え合い、それでもカバーできないところに公的な助けが入ってくるという順番になっています。

共助の部分を成り立たせるためには地域コミュニティーが必要不可欠です。その重要性に気付き、願わくば、地域を守るために、何らかの形で行動を始めてくれる人が増えるといいと思っています。

編集後記

火災は消防署の消防士だけが消火していると思っていたのですが、実際には「消防団」の活躍が消火の重要な部分を担っていると今回の取材で知りました。地域コミュニティーはどこも縮小化していますが、災害大国の日本において、守り続けなければならない活動だということを再認識しました。

中沢さんは「消防団」に属する意義を、「共通言語を持った仲間とのつながりができる」ことだと話していました。「消防団」の活動を通じて、人とのつながりや振る舞いなど、社会を学んでいくこともあるそうです。

地域活動に興味を持っている方は、「消防団」での活動を選択肢の1つとして考えてもらうのもいいのかもしれません。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。