未来のために何ができる?が見つかるメディア

なぜ地方に住む女性は難関大学を目指さないことが多いのか? 誰もが自由に進路を選択できる社会にするには?

- 地方に住む女子学生は難関大学よりも「地元の合格できる大学」を選択する傾向がある

- 地方女子学生が難関大学を目指しにくい背景には、無意識のうちに抱いている「女の子だから」という価値観が根づいている

- 誰もが自由に進路を選択できる社会にするには、根強い「ジェンダーステレオタイプ(※)」を払拭する必要がある

- ※ 性別による固定観念や先入観のこと

取材:日本財団ジャーナル編集部

東京大学の女子学生の比率は、2024年度の一般選抜では19.4パーセント。科類ごとの比率には大きな差があり、法学部などに進む文科一類が28.4パーセント、文学部、教育学部などに進む文科三類が38.7パーセントと比較的高い一方で、工学部、理学部などに進む理科一類はわずか8.4パーセントに過ぎないというデータが出ています。

首都圏以外で暮らす女子高校生の進学支援を行う「#YourChoiceProject(以下、#YCP)」(外部リンク)が、全国の高校生を対象に意識調査を行ったところ、地方に住む女性は難関大学を目指さない傾向が極端にあると判明しました。この調査は2024年8月に『なぜ地方女子は東大を目指さないのか』(光文社)(外部リンク)として書籍化され、話題を集めています。

今回は自身も“地方女子”であり、東京大学在学中に#YCPを立ち上げた川崎莉音(かわさき・りおん)さんと、江森百花(えもり・ももか)さんにインタビュー。“地方女子”が難関大学を目指さない、目指しにくくなる背景や、ジェンダーギャップ(男女格差)やジェンダーステレオタイプをなくすためにできることについて伺いました。

地方出身当事者だからこそ気付いた、首都圏出身者と異なる「当たり前」の価値観

――いわゆる地方出身のお二人が、東京大学を目指すようになったきっかけや、人生に影響を与えたものはなんだったのでしょうか。

江森さん(以下、敬称略):幼稚園のときに四則演算ができると、両親が「すごい! 天才だね!」なんておだててくれたんです(笑)。私の両親が他の家庭とは違っていたのは、「東大に行けばいいじゃない」と言ってくれたことです。大学を出ていない両親から“東大”というワードが出ることも、女の子に対して「東大に行きなよ」と言えることも、特異的だと思うのですが、2人の言葉があったからこそ、幼い頃から一貫して、ずっと「東大に行きたい」と夢を持つことができました。

川崎さん(以下、敬称略):私が初めて東大を意識したのは、高校1年生の時に受けた模試でした。なんとなく志望校として書いた東大がA判定だったので、頑張ってみようかと勉強を始めました。

本格的に東大を目指すようになったのは、高校2年生の時に課外活動の一環で、東大に通う先輩に出会ったことです。その方は知識が豊富で、言語化能力に優れていて、「今まで出会った人の中で一番優秀な人だ」と驚きました。自分もあんな風になりたいと憧れ、先輩と同じ東大の法学部を目指そうと決めました。

――最も身近にいる大人である両親が与える影響や、ロールモデルの存在の大きさを感じますね。川崎さんは兵庫県、江森さんは静岡県のご出身とのことですが、いつ頃から大学進学におけるジェンダーギャップを感じていたのでしょうか。

川崎:私が通っていたのは女子高(小林聖心女子学院高校)なのですが、そもそも「難関大学には進学しない」風潮がありました。ところが、同級生の男兄弟たちは同じ家庭環境にもかかわらず、難関大学を受験していたんです。

それを知った時に「なぜ、同じ金銭環境にある家庭内で、保護者からの期待度の違い、男女格差が起きてしまうんだろう」とモヤモヤした気持ちを抱きました。

江森:私は公立の進学校(静岡県立静岡高校)に通っていて、ずっと東大を志望していたのですが、同級生で東大を志望している男子学生12名に対して、女子学生は6名と少ないことがなんとなく気にはなっていました。

本格的にこれは問題だと思うようになったのは、大学に入学してからです。講義で「ジェンダー論」について学んだのをきっかけに、首都圏出身の女子学生と、地方出身の女子学生にとっての「当たり前」が大きく違っていることに気づきました。

どういうことかというと、首都圏出身の女子学生に「どうして東大を目指したの?」と聞くと、「みんなも目指していたから」と答えます。最終的にどの大学を受けるかはセンター試験などを経て決めるわけですが、首都圏出身の女子学生には「とりあえず東大を目指す」「だめだったら浪人すればいい」という選択肢があるのです。

一方で自分の高校生時代を振り返ってみると、実力があり、先生が進学を進めるにもかかわらず「現役で受からないといけない(浪人できない)」、「そんなに苦しい思いをしてまで難関大に受からなくてもいい」と志望すらしない子たちがいました。

本当にもったいないと思いますし、地方にはこうしたジェンダーギャップが存在しているのに、誰もこの問題に取り組んでいない。だったら、自分たちで原因を調べ、問題を解決できないかと#YCPを立ち上げました。

- ※ こちらの記事も参考に:なぜ理系に女性は少ない?WaffleがIT業界を目指す女性を育成する理由(別タブで開く)

――改めて、なぜ“地方女子”は難関大学を目指さないのでしょう。

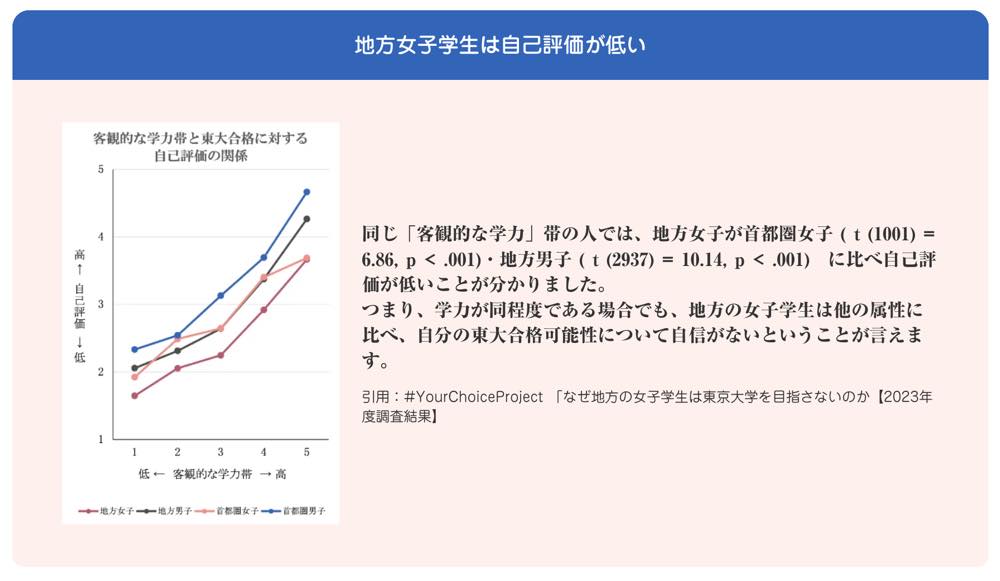

江森:本人の意識的な部分と周りの環境、2つの原因があると考えています。私たちが行ったインタビューでは、地方出身の女子学生は自己評価が低い傾向があり、「自分が東大に行くなんて無理」と諦めていたり、将来に対する漠然とした不安から「手に職を付けるべき」という目的で、地元の大学の医学部を選択したりするといったケースがあることが見えてきました。

また、「一人暮らしはさせられない」「東京は怖い場所だから行ってはだめ」など保護者の方から抑圧を受けているケースや、逆に行かせてあげたい気持ちはあるけれど、首都圏は安価で借りられる住居が不足しているなど、二重三重の壁があるように感じます。

――首都圏出身の女子学生と比べて、地方出身の女子学生の自己評価が低いのはなぜでしょう。

江森:やはり地方には現在も「女の子だから」「女の子はこうあるべき」といった「ジェンダーステレオタイプ」が根付いていて、幼い頃からそれを植え付けられていることが大きな原因ではないかなと思います。

「女の子だから」という理由で、両親から進路を阻まれてしまうケースもある

――調査や分析のためにたくさんの方にインタビューをしたとのことですが、特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

川崎:書籍の中でも紹介した、福岡県の女子学生Cさんの例です。兄弟は塾に通ってもいるのに、Cさん自身は両親の意向で通わせてもらえず、「大学進学をするなら福岡県内で」と言われていたそうです。ただ、Cさんが志望する大学は県外にあったため、学費も生活費も自分で賄わなければならなくなってしまいました。

彼女の場合は、自分の意思で「進学したい」と思うことはできたけれど、その壁を乗り越えた先に、保護者が「学費を出さない」ともう一つ大きな壁が立ちはだかる。これは本当に気の毒なケースだと思いました。

また、このエピソードが象徴的なのは、Cさんは高校時代までそれが当たり前だと思っていたということです。家族と過ごす時間が長ければ長いほど、「この状況って、もしかしたらおかしいのかも」と気付くのは難しいでしょう。学生にとって、新しい価値観に触れ、気付きが与えられる最大のチャンスは学校しかないと思うのです。

川崎:幸い、Cさんは大学で新しい友人に出会い、自分が置かれていた環境が他と違うことに気付くことができましたが、もしも両親の意向に沿った人生を送っていた場合、将来的には自分の子どもにも同じように接してしまう可能性も高いと思います。

難関大学を目指す地方女子学生を長期的にサポート

――現在#YCPが取り組んでいる、地方女子学生をサポートする「#MyChoiceProject」(外部リンク)を立ち上げた背景について教えてください。

川崎:高校生を伴走支援できる仕組みというのは、#YCPを立ち上げた当初から考えていました。一番の目的は、やはり地方出身の女子学生の自己評価向上です。

また、私たちは調査を行う前から、「地方出身の学生は、東大に対する偏ったイメージを持っているのではないか」と、仮説を立てていたんです。東大生も一般の大学生と全く同じなのですが、ハードルの高さからか「東大には宇宙人しかいない」と思われていることもあるようです。「#MyChoiceProject」の目的の1つには、この認識を変えたいということがあります。

他にも、東京には東大受験指導専門の塾などがありますが、地方では地元の塾で学ぶしかなく、リソースが少ないという課題もあるんです。長期的に伴走支援する仕組みがなければ、東大を目指すのは難しいのではないかと考えました。

――現在、どれくらいの人数の高校生をサポートされているのでしょうか。

江森:1期生(高校2年生)と2期生(高校3年生)合わせて、約90名です。日本全国、さまざまな地域の学生が参加しています。

――参加されている高校生はどのようにプロジェクトの存在を知ったのでしょう?

江森:学校で直接チラシをお配りしたり、講演会などを通して活動を知っていただいたり、ということが多いですね。ありがたいことに最近では、新聞などメディアを通して#YCPを知ってくださった先生方が、学生に周知してくださる機会も増えています。

――具体的にどのようなサポートされているのでしょうか。

江森:学生一人一人に対し、現役東大生がメンターとして付き、2年間にわたって伴走支援を行います。活動としては大きく3つあり、1つ目は月に1度、1対1でカウンセリングを行うこと。学習相談だけでなく、打ち解けると恋愛相談などプライベートな話をしてくれることもあります。

2つ目はこちらも月に1度、グループ交流会を開催しています。お話してきたように、地方の高校には難関大学を目指している学生が少ないため、同じ目標を持つ仲間同士として情報交換したり、切磋琢磨したりする場になっています。

3つ目はキャリア講座です。2カ月に1度、東大出身の20~30代の方にご登壇いただき、「なぜ東大を目指したか」「就職先はどのように決めたか」などご自身の経験を語っていただくことで、学生たちにいろいろな選択肢があることを提示できる場になればと思い、開催しています。

――頼れる先輩や同じ夢や目標を持つ仲間の存在は、大きな力になりそうですね。参加している高校生たちからどのような声が寄せられていますか。

川崎:「普段、ほとんど出会うことがない理系女子学生の先輩の声が聞けてうれしい」とか、「雲の上の存在だと思っていた東大が身近に感じられるようになった」「自分でも目指せるかもしれないと思えるようになってきた」という声をいただいて、私たちもうれしいですね。

――確かに、日本には東大を神格化したがる風潮がありますよね。

川崎:そうですね。特に地方の人には、メディアがつくり上げたイメージが刷り込まれてしまっているように感じます。

――今後、#YCPはどのように展開されていくのでしょうか。

川崎:引き続き、コミュニティーを通して地方女子学生の伴走支援を行うと同時に、私たちだけではできることは限られるため、地方自治体や学校にもこの仕組みを取り入れてもらえるよう、活動を広げていくことが理想です。

また、積極的に政策提言も行っていけたらと考えています。難関大学の女子学生比率の少なさは、日本の国の課題であり、社会にとっても大きな損失になっていると思うのですが、まだまだ「課題」と認識されていない現状があります。まずは地方にこんな課題があるということを知ってもらうきっかけをつくれたらと思っています。

――地方女子学生の挑戦を促進できるよう、一人一人ができることがあるとしたら、どんなことでしょうか。

川崎:保護者の方には、子どもに対して「ジェンダーステレオタイプ」を当てはめてしまっていないか、考えていただけたらと思います。例えば、「女の子なのに数学ができて偉いね」とか「女の子が浪人するなんて生き遅れになるよ」といったことです。子どもにとっては、些細な声かけ1つがマイナスな影響になることも多いので、普段の言動を振り返って、気にかけてもらえたらと思います。

江森:といっても、誰しも自分の中に「ジェンダーステレオタイプ」は持っているものであり、それがあること自体は問題ではありません。例えば、今自分の目の前にいる人のことを、「女の子だから」、「女の子なのに」というように、「属性」だけで判断していないかを考えられるようになると、不用意な発言は減るかもしれません。

また、私たちを通して、地方女子学生の課題や#YCPの活動を知ってくださった方には、ぜひ周りの方にも拡散していただけたらうれしいです。

編集後記

地方格差を調べるうち、#YCPの活動を知り、取材を申し込みました。

「ジェンダー平等」が広がる中、今なお根深く残る「女の子だから」「男の子だから」という価値観。多様な人々と触れ合う機会が多い首都圏に比べ、地方では特にその傾向が強いといいます。

生まれ育った地域や性別にかかわりなく、「学びたい」と願う人が自由に進路を選び、希望する道へ挑戦できる社会を実現するために、当事者も含めて、自分自身の中にある「ジェンダーステレオタイプ」にも目を向けることが必要だと感じました。

#YourChoiceProject 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。