未来のために何ができる?が見つかるメディア

生成AI、若者は「まず試す」大人は「まず憂う」? ~日本財団18歳意識調査アンケートより~

取材:日本財団ジャーナル編集部

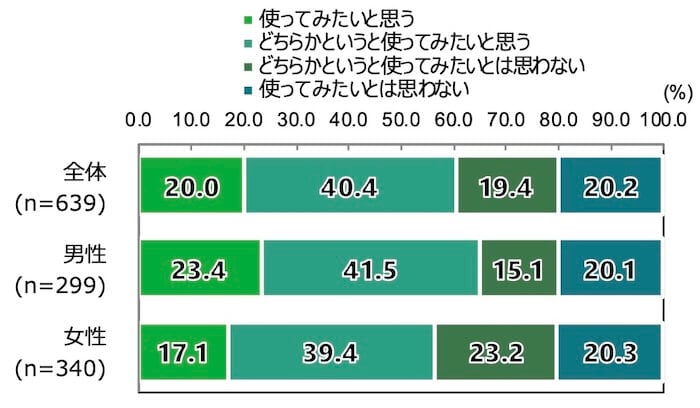

日本財団18歳意識調査第57回テーマ「生成AI」(別タブで開く/PDF)によると、若者の9割が生成AIを知っており、使ったことがないと回答したうちの約6割が「使ってみたいと思う」または「どちらかというと使ってみたいと思う」と回答しています。男性が女性より積極的な回答でした。

質問:生成AIを使ってみたいと思いますか。

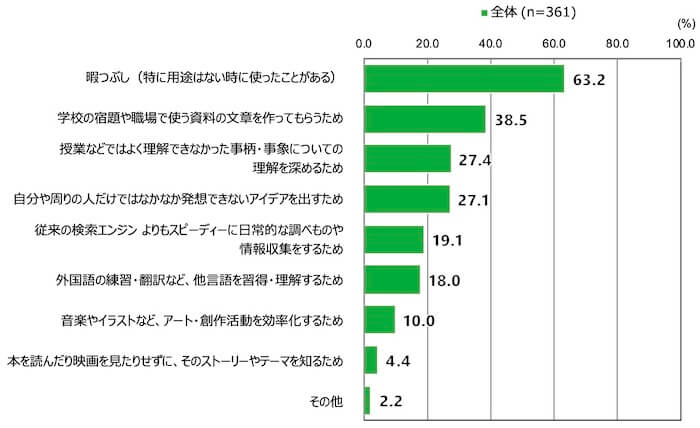

生成AIを使った目的の1位は、「暇つぶし(特に用途がない時に使ったことがある)」(で触ってみた)が多数派ですが、前述のとおり、生成AIを使ったことのない若者の6割が生成AIを使ってみたいと回答しています。

質問:どのような用途で生成AIを使ったことがありますか。

これらのデータから、おそらく若者は、生成AIをなにか創造的な新しいツールと感じてはいるでしょうが、デジタルネイティブなので、まずはぽちぽちと触ってみて、使えるか使えないか見てみようという行動をとっていると思われます。

一方、生成AIの登場で、有識者やメディアの「生成AIによって、この仕事がなくなる!」という見出しをたくさん見かけるようになりました。

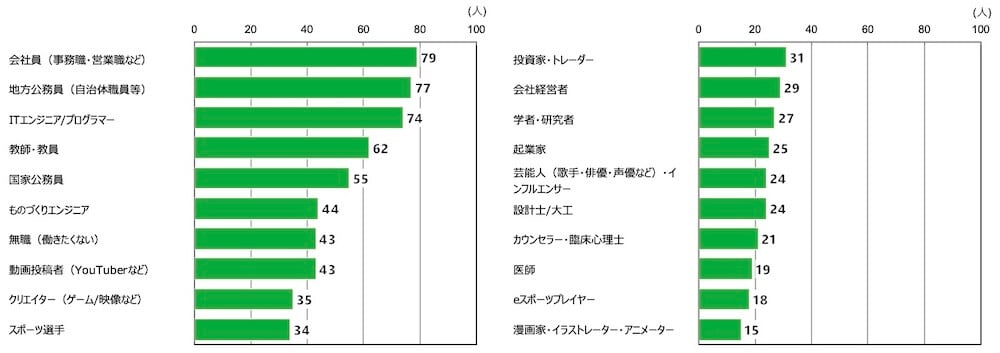

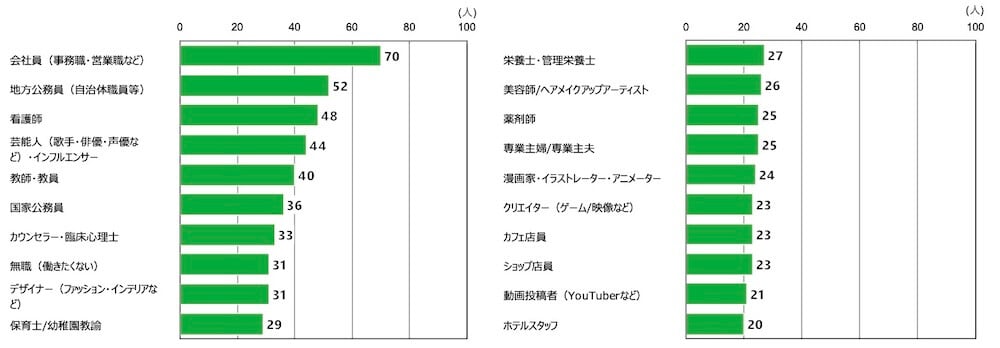

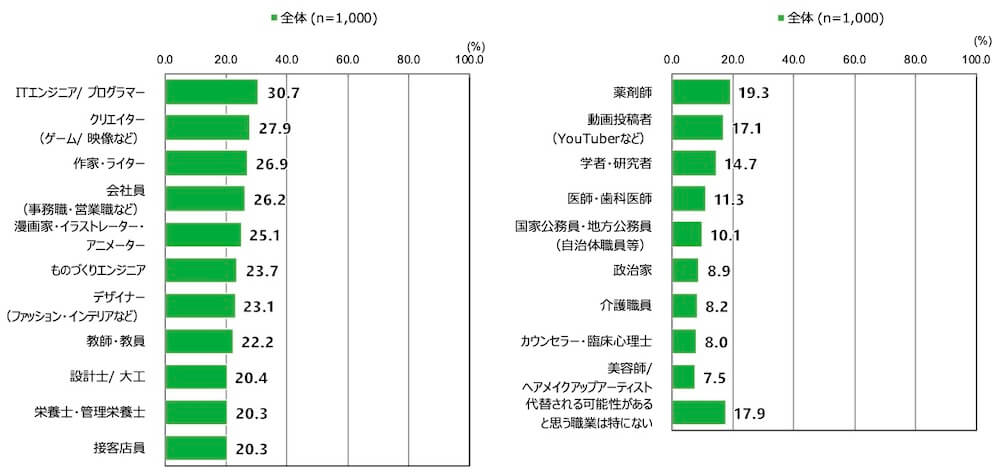

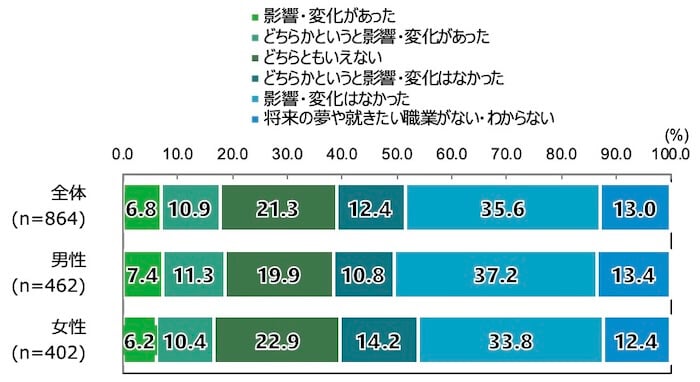

多くの若者も見ていると思われますが、「将来就きたい職業」の回答に対して「将来、生成AIの活用が広がることによって代替される可能性があると考える職業」の問いへの回答は広く分散しており、また、生成AIの登場によって将来の夢や就きたい職業に影響や変化があったと回答した若者は1割もいません。

つまり18歳の若者にとってAIによる変化は自分ごととしてはまだピンと来ていないのだろうと思われます。調査にはありませんが、「この仕事がなくなる!」というニュースや記事を見て、社会から自分たちへの「脅し」と捉えた若者もいるようです。

質問:あなたは、以下のうちどの職業に就きたいと思いますか。

男性(n=514)

女性(n=486)

質問:将来、生成AIの活用が広がることによって代替される可能性があると考える職業はありますか。

質問:生成AIの登場によって、あなたの将来の夢や就きたい職業に 影響や変化はありましたか。

歴史的に見て、ヒトが新しく作ったモノがヒトの仕事と生活を大きく変化させるコトは古くから起きています。生成AIができることを理解してどのような変化が起こるかを考えて備えていれば恐れることはないと言ってよいでしょう。

例えば、自動車の登場によって、それまで移動と輸送を担っていた馬車に関する仕事はなくなりました。代わりに、自動車を造る仕事やガソリンスタンド・道路などのインフラを作る仕事が生まれました。他には自動車保険の営業、カーリース・レンタカー業、ドライビングスクールのインストラクター、はたまた、交通管理者・交通警察官といったサービス業も生まれました。

速く、広く、多くの人の移動と物の輸送を可能にする自動車は、配送業、郵便業、観光業、警察業務、救急・医療サービスといった他の産業のあり方を大きく変え、どこにでも行けるし住めるようにしたため生活圏を拡大させました。同時に、その弊害として、環境汚染や渋滞を新たに生じさせました。

自動車だけではなく、素材ではプラスチック、エネルギーでは原子力や太陽光、情報通信ではインターネットやパソコン・モバイル、運輸ではロケットや航空機などなど、ヒトが新しく作ったモノが変化をもたらすコトなどこれまでもたくさんありました。

よって、若者が新しいモノを前向きに淡々と試してみるという姿勢はいたって自然かつ冷静な行動と捉えることもできます。むしろ、大人の不安と不安を煽るようなメッセージの方が不自然ではないかしらとも思えます。

生成AIが使える技術(ツール)なのであれば、自分を助けてくれるツールとしてうまく使えばよいだけです。若者は、生成AIがルーティンワークを自動化し、クリエイティブな仕事や高度なスキルを必要とする仕事が増えることにいずれ自然に気づくことでしょう。

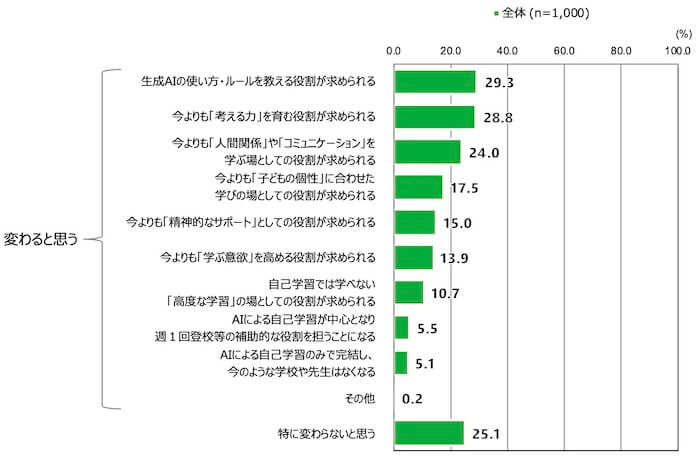

調査では、若者が想像しやすい職業(若者が家族以外で最も頻繁に接している大人の仕事)として、教員の変化を取り上げています。若者の7割以上は、生成AIの台頭によって学校や教員の役割が変化すると回答しています。

質問:生成AIの登場によって、あなたは、学校や先生の役割は変わると思いますか。変わるとすると、どのように変わると思いますか。

学校や教員の役割の1位は「生成AIの使い方とルールを教えるようになる」です。生成AIリテラシーはもちろん重要です。生成AIの仕組みやその限界、倫理的な問題、また、AIが生成するアウトプットの正確性や信頼性を評価する知識・スキルを学ぶ必要があります。

次に「考える力」「コミュニケーション」「個性」「精神的なサポート」といったキーワードが並びます。

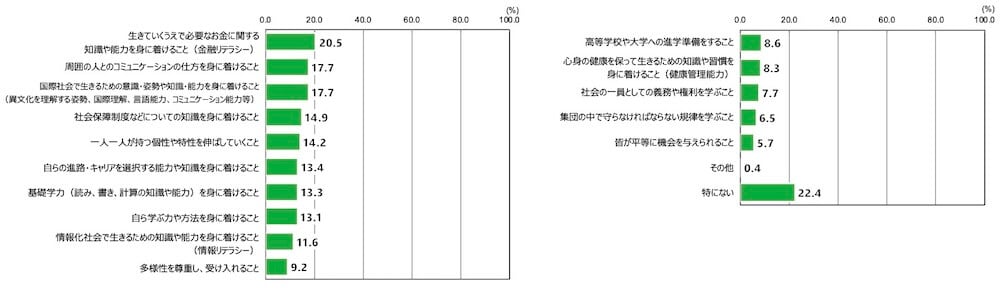

日本財団18歳意識調査第61回テーマ「教育」(別タブで開く/PDF)では、「義務教育期間でもっと学んでおきたかった、身に着けておきたかったと思うこと」の1位は、最近導入が進んでいる金融経済教育(金融リテラシー)でコミュニケーション能力が次いでいます。

質問:あなたが、ご自身の経験を踏まえ、義務教育期間にもっと学んでおきたかった、身に着けておきたかったと思うものはなんですか。

教える内容、教える方法が決められた仕事はAIが代替し、AIはヒトよりも効率的に教えることができるようになると考えられています。情報・知識を伝えるだけの仕事は教員の仕事でなくてもよくなりそうです。世界ではAIが先生を務める事例も出てきました。

生成AIができることとしては次のようなことが言われています。

- カスタマイズ:一人ひとりの学習ペースや理解度に合わせた教材や問題を提供することができます

- 24時間365日:いつでもどこでも学習を支援できます

- 思考と表現への即アドバイス:思考の過程や創造的な表現をリアルタイムで評価し、アドバイスを提供できます

ただし、現在の生成AIでは、生徒の共感力やコミュニケーションスキル、協働能力といった非認知スキルを育むことまだ難しいとされています。教員は、これらのスキルを育成するために、生徒との信頼関係を築くことや、感情的なサポートを提供する役割により重きを置くことになるでしょう。

つまり、若者が思った「教員には基礎学力の教育よりもコミュニケーションの教育が求められるようになる」という未来予測はいたって妥当と考えられます。

また、教員に限らず、ヒトとヒトのコミュニケーションにおける人間ならではのホスピタリティ(感情的な要素)がより重要になる、言い換えるとホスピタリティが重要な職業はヒトに残り続けるでしょう。

早稲田大学文学学術院教授で、メディア・コミュニケーション研究をご専門とするAI Impact Allianceエキスパート・アドバイザーの高橋利枝(たかはし・としえ)先生にお話をお聞きしました。

先生は人工知能の社会的インパクトやロボットの利活用などについてハーバード大学やケンブリッジ大学と国際共同研究を行っています。また、人間とAIの関係について「誰一人取り残されないAI社会の創造」を提唱しています。

髙橋先生インタビュー

高橋利枝さん(以下、敬称略):日本財団の調査は18歳を対象としているので、就職や将来について漠然としたイメージしか抱いていないのかもしれません。

私が実施したインタビュー調査では大学生からは「AIによって代替されない仕事を選ぶ」という声がありました。大学生は3年生が中心でしたので、社会に出ることを具体的にイメージできていることが、差として出ているのかもしれませんね。

「AIに代替されない職業」と答えたのは文系の大学生で、理系の大学生には「AIのエンジニア」と回答する人もいて、文系と理系ではAIとAIが普及する中での職業に対する意識が違うように見えました。もちろん、文系のゼミ生でも、例えばAIコンサルタントとして企業のデジタル化を支援する役割を担いたいという発言もありました。

理系はAIの普及を機会と捉えていて、文系はAIに代替されない人間ならではの職業を模索している印象です。加えて、文系の女性には少し保守的でAIを怖がっているコメントもありました。生成AIの浸透は止められないことを理解しつつも、ChatGPTはもっともらしく嘘をつくし、そのメカニズムが分からないことも多い、とコメントしていました。

高橋:国連との共同プロジェクト『A Iのある未来』で「AIロボットを導入したほうが良い分野」と「人間の方が良いという分野」を聞いてみたところ、「人間の方が良いという分野」は、アート、重要な政治的決定、高齢者や人間のケア、が挙げられました。

AIのプログラミングもAI自身が行うようになり人間は必要とされなくなるかもしれませんが、技術的に機械に置き換えることが可能であったとしても、人間のコミュニケーションやケア等の感情や思いやりに関する分野はAIに代替されないものとして残ると考えています。

最近では、国際会議でも「対面Only」の会議が増えてきています。事務的な仕事や経営の分野は、AIで代替されるかもしれませんが、「ホスピタリティ」はより重要になるのは間違いでしょう。「ホスピタリティ」が必要な職業の賃金が上がっていくと良いのですが。

高橋:AIの知識がある人は、誤情報や個人情報流出等のリスクについて説明する傾向があり、そのリスクを踏まえた上で利用している印象です。

リスクと言えば、1999年にiモード(世界で初めて携帯からインターネットに接続)が開発された時、イギリスのスコットヤード(警察)が、日本の携帯の良い点・悪い点をヒアリングしに来ました。携帯からインターネットへの接続は普及しますよね。そういう時、イギリスでは最初にすべてのリスクを洗い出して情報公開するとともに、メリットも公開して「その新しいことを受け入れるか?」と問うプロセスを踏みます。考えられるリスクをすべて公開しないと、市民団体やPTAが受け入れないという文化です。

現代の消費者は、さまざまな情報にアクセスできる環境にあり、一定のリテラシーも備えていることから、成熟していると言えます。そのため、企業にとってはリスクを正しく認識し、適切に対応する姿勢が求められます。

リスクを過度に恐れて新しい技術の活用を避ければ、社会に取り残される恐れがあります。また、リスクを隠蔽すれば、かえって深刻な問題を引き起こしかねません。実際、近年でも不都合な事実を隠すことでさまざまな問題が発生しており、情報を公開しないことによるリスクの方がむしろ大きいと考えるべきでしょう。

高橋:インタビュー調査で興味深かったことは、大学生から「小中高生に生成AIを使わせるのは良くない。自分たちは生成AIの回答を鵜吞みにせずに受け取ることができるが、小中高生に使わせると、本当に何も考えなくなる」とのコメントがあったことです。

大人の私たちはデジタルネイティブの学生を見て、同じようなことを思ったかもしれません。つまり、このコメントは、デジタルネイティブの次の「AIネイティブ」が登場することを示唆しています。ハーバード大学はデジタルネイティブの定義を「Windowsが普及した始めた時(1995年頃)に中学生だった人」としていました。1985年以降の生まれの人々、つまり、現在40歳ぐらい人を意味します。

デジタルネイティブの人たちの方が、非デジタル世代の人たちよりも生成AIの受容スピードは早い。私の調査で、30~40歳代の人々の受容度が高い結果が出たのは、デジタルネイティブ世代だから、と考えています。同様に考えると、Z世代がAIネイティブに相当すると思います。つまり、生まれた瞬間にAIが普及していなくても、中学生くらいの段階でAIが普及していれば、それはAIネイティブかと。

高橋:ただし、世代のみで区別するのは違うと思います。デジタルネイティブという考え方が生まれた時にも全世界から「年齢で区切るのはおかしい」と批判がありました。大人の全員が生成AIを利用しないというわけではありません。大人でも、感度が高い人、アーリーアダプターの人は、生成AIを使う傾向にあります。

以前の調査でもその受容度に年齢差はほとんどありませんでした。先日出張で出会ったシンガポールのビジネスパーソンは、「仕事では生成AIを利用できないため活用していないが、プライベートでは活用している」と言っていました。

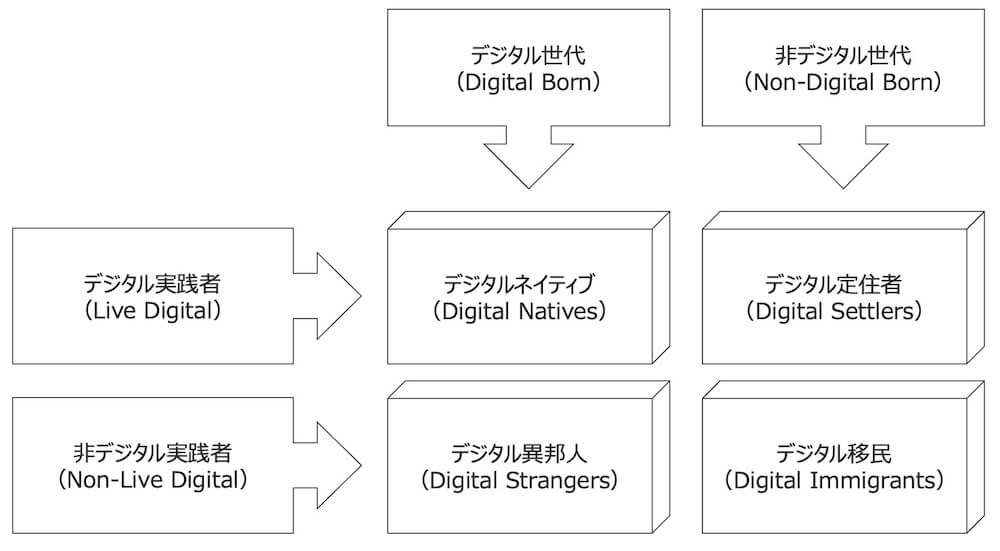

私は、『デジタルウィズダムの時代へ』の中で、年齢だけでなく、リテラシー等も踏まえて以下のように分類しました。この分類はAI利用にもあてはまると考えています。

●デジタルネイティブ

パソコンや携帯電話などの情報機器や通信機器を日常的に利用し、高度なデジタルリテラシーを習得しながら、社会化の過程を経た若年層世代を意味している。特に、ソーシャルメディアや、YouTubeといった動画共有サイトを利用することによって、積極的に情報収集やコミュニケーションをしている若年層世代を指す。

●デジタル異邦人

高度情報化が実現された社会に生まれながら、社会・経済的格差により日常生活において、パソコンや携帯電話などの情報機器や通信機器を利用することなく生活してきた若年層世代を指す。

●デジタル定住者

幼少期から家庭や学校などでパソコンや携帯電話などの情報機器や通信機器に接触しながら育ったわけではないが、ある程度の社会化の過程を経たあとにデジタル世界に入り、高度なデジタルリテラシーを習得し、日常的にそのような能力を活かした実践をしている人を指す。

●デジタル移民

これまでの生活の中で、デジタル世界を経験することがなかった人たちを意味する。このデジタル移民は、デジタルリテラシーを習得することによって、デジタル定住者へとなりうる。

高橋:この分類から伝えたいことが3つあります。

1つ目は、若い世代がそもそもデジタルに慣れているということはありますが、大人でも、諦めずに学ぶ意欲があれば、「デジタル実践者」になれると思います。「若い人も、高齢者も、全員『デジタル実践者』になって、良い社会を一緒に作っていこう」というメッセージを伝えたい。

インタビュー調査で気づいた大人と若者の違いはプライバシーへの関心度です。大人は、生成AI利用による個人情報の流出を気にする傾向がありますが、若者は、ソーシャルメディアに投稿することに慣れているので、匿名性が保たれるのであれば、積極的に自分の情報を活用してAIを発展させて欲しい、というスタンスを取っているように見えます。

例えば、医療AIは、個人情報の問題で発展させることが難しいという課題があります。インタビューに協力してくれた若者の中には、「医療AIの発展につながるのであれば、匿名性が保たれることを前提に、自分の情報を提供したい」と話す人もいました。社会に貢献したいという意識の表れでしょうか。

一方で、大人の方が、無料で利用できる仕組みを理解していなかったり、そのような意識を持っていなかったりする場合もあるかもしれませんね。

2つ目は、大学生の「本当に何も考えられなくなるので、小中高生はAIを利用しない方が良い」という主張は、大学生が、自分たちを「AI定住者」、小中高生を「AIネイティブ」と捉えているためと考えられることです。だからこそ、小学生の頃からプログラミングを習っている世代が大人になった時に、自分たちは追い抜かれるのではないか、という恐怖を感じているのかもしれません。

そして最後に、デジタル実践者、非デジタル実践者の格差への懸念です。今後はAIが浸透していくことは間違いなく、その世界はデジタル実践者がつくっていくことになるので、非デジタル実践者が取り残されないようにすることが重要です。インクルーシブな社会という考え方のもと、デジタル実践者と非デジタル実践者の2項対立(デジタルデバイド)にならないような技術開発や政策が重要になります。

国連やITU(International Telecommunication Union:国際電気通信連合)のサミットでも、グローバルサウスなど、インターネットに接続できない状況の人たちを多く抱える国からの訴えをよく聞きます。日本の国内においても誰もがAIの恩恵を受けることができる「誰一人取り残されないAI社会」を創造することが必要であると考えます。

例えば、インターフェースをユーザーフレンドリーにしたり、音声操作のみで利用できるようにしたり、簡易な形で普及させることができれば、誰もが自然と使えるようになるでしょう。障害者と健常者の差も、AIやその他のテクノロジーによって埋めることが可能になります。また、外出が難しく孤立しがちな高齢者も、AIの活用によって社会参加の機会を得られるかもしれません。たとえ外国語が話せなくても、海外の人とコミュニケーションをとり、さまざまな分野で協働することができるようになります。

AIネイティブやAIイミグラントといった世代で分けるのではなく、誰一人取り残されることなく、全ての人がAIにアクセスでき、全ての人が恩恵を受けられることが重要です。個人のぞれぞれのニーズに合う形でパーソナライズ化された、AI製品を社会実装していき、みんなが参加できる社会こそが、インクルーシブで多様な社会ではないでしょうか。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。