未来のために何ができる?が見つかるメディア

どうすれば、魚を食べ続けられる? 魚食文化を支える「水産資源管理」とは

- 人口増加や温暖化といったさまざまな理由から、魚をはじめとする世界の水産資源が減少している

- 「水産資源管理」とは、魚を持続的に取れるように、取る量や時期、サイズなどを管理すること

- 魚を「食べる」だけでなく、「触ってみる」「料理してみる」という体験を通じて魚に興味を持つ

取材:日本財団ジャーナル編集部

国連食糧農業機関の「世界漁業・養殖業白書2024」によると、世界の水産資源の約3分の1が過剰に漁獲されている状態です。さらに、国立研究開発法人水産研究・教育機構の調査によると、日本の水産資源の49パーセントが「枯渇状態」ともいわれており、かなり深刻な状況です。

この問題を改善するためには、適切な「水産資源管理」が欠かせません。魚食普及推進センター(外部リンク)では、消費者が水産資源に対する理解を深めることも目的に、『魚を食べる楽しさを広げ、水産業界を元気に』する活動をしています。今回は、同センターの早武忠利(はやたけ・ただとし)さん、内堀湧太(うちぼり・ゆうた)さんに、水産資源の現状や「水産資源管理」の重要性、そしてこれからも魚を食べ続けるために私たちができることについて伺いました。

魚は上手に取れば、永久に食べ続けることができる

――まずは「水産資源管理」について教えてください。

内堀さん(以下、敬称略):簡単に言うと、「魚(資源)を持続的に取れるように、取る量やサイズ、時期などを管理しながら取りましょう」という考え方です。海の中では、光合成によって植物プランクトンが増え、それを動物プランクトンが食べ、さらにそれを魚が食べて成長し、卵を産む……という食物連鎖があり、魚はそうした自然のサイクルの中で常に再生産されています。

ですから、理論上は取り過ぎなければ、魚の数が一定に保たれ、永久的に利用できる資源ともいえます。逆に、再生産量を超えて魚を取ると、年々魚が減少し、やがては取れなくなってしまう。

そして、一度極端に減少してしまった資源は、たとえ管理を始めても、元の量に戻るまで長い時間がかかります。その間、私たちは気軽に魚を食べられなくなりますし、漁業者の生計も成り立たなくなります。その結果、魚の量が回復した頃には、漁業者や漁船がなくなっているなんてことも考えられますので、管理をすることはとても重要なんです。

――具体的には、どんな方法で管理しているのでしょうか。

内堀:管理の方法は、大きく分けて「取る量・サイズの管理」「産卵する個体の保護」「生息環境の保護・改善」の3つです。

「取る量・サイズの管理」とは、魚種ごとに国が取る量を決めて、地域や漁船ごとに取っていい量を割り当てることです。また、魚1尾の価値を高めるため、網目を大きくするといった漁具の工夫をして小さい個体を逃がす取り組みも行われています。

「産卵する個体の保護」は、産卵時期に漁獲を規制するという方法です。例えば、ベニズワイガニではメスを禁漁にしていますし、イセエビは産卵時期の初夏から秋までが禁漁期間とされています

「生息環境の保護・改善」には、魚の隠れ家になる人工魚礁(ぎょしょう)の海底への設置や、稚魚の隠れ家になる藻場(もば)の再生があります。

内堀:海の中は見えないので、魚の数を管理するのはすごく難しいことです。しかし、資源を管理するためには、その資源の量をできる限り正確に把握する必要があり、国や都道府県の研究機関が懸命に調査や研究を行っています。一方で、近年は温暖化によって海の環境が変化しており、以前に増して推測が難しくなっています。

――日本の「水産資源管理」には、どのような特徴がありますか。

早武さん(以下、敬称略):日本の海は南北に広がっていて、冷たい海から暖かい海まであるため、非常に多くの水産生物が生息しています。

一年を通して、およそ600種もの水産物が市場に流通しており、魚の種類が豊富なだけでなく、同じ魚種でも地域ごとに異なる漁法があります。

そのため、全ての魚種を全国一律の方法で管理することは難しく、管理を行う際は、地域や漁業者ごとの調整が必要になります。

――日本や世界の漁業において、資源管理が必要になってきた背景を教えてください。

内堀:先ほどお話ししたように、大前提として水産資源は「再生産が可能な資源」です。海洋環境の変動による原因を除けば、人間が取り過ぎなければ減ることはありません。

それでも減少している背景の1つに、世界人口の増加や生活水準の向上、魚食の人気化などが挙げられます。

また、各国で漁獲技術や流通網が発達したことで、より多くの人が魚を効率良く漁獲、保管、流通することが可能になりました。その結果、魚の再生産量を超えて取ることができるようになり、種類によっては減少傾向にあります。なお、資源管理と併せてIUU漁業(※)も世界的に問題となっていますが、日本国内では流通する水産物がIUU由来のものでないことを確認する仕組みを作り対応しているところです。

- ※ IUU漁業とは「違法・無報告・無規制(Illegal, Unreported, Unregulated)の漁業」のことで、各国の国内法や国際的な操業ルールに従わない漁業活動のこと。参考:魚食普及推進センター「IUU漁業とは? 世界中・水産業全体で無くそうとしています! 」(外部リンク)

――温暖化も影響していますか。

内堀:そうですね、温暖化による海の変化の影響も大きいですね。地球全体の海が暖かくなったことで、今まで取れていた魚が取れなくなった地域や、逆に今まで取れなかった魚が取れる地域が出てきています。

――ニュースでも「今年はサンマが不漁」「ブリがよく取れる」といった話題が取り上げられていますね。

早武:北海道ではここ10年ぐらいでブリがたくさん取れるようになっていますが、一方でサケは全国的に取れなくなっています。

サケが取れなくなっている理由で、一番大きいのは温暖化だといわれています。好きな水温は決まっているので、温暖化で北に移動してしまうと、今まで獲れていた地域で取れなくなります。また、サケは川で生まれ、海へ移動し、海で数年間成長した後、産卵のために再び川に戻ります。

海水温が上昇したことによって、サケの稚魚が川から海へ下りたタイミングで、従来は寒くてまだ移動してきていなかったサバの群れが待ち構える形となり食べてしまう、という研究結果もあり、これも温暖化に伴う一因だと言われています。

サンマも毎年のように「今年は不漁」といわれます。サンマはもともと秋になると日本沿岸に来ていたのですが、日本沿岸の海水温が上昇したことで、遠く離れたところを泳ぐようになりました。船に積めるサンマの量は決まっていて、漁獲量は行き来に必要な日数も関係します。漁場が離れれば行き来に必要な日数が増えるので、それだけで漁獲量は減ります。

また、岸から離れた海域では、栄養や餌となる生き物が少ないことで、サンマが大きくなりにくい事も研究結果から分かっており、これが漁獲量の減少につながっていると考えられています。漁獲量含めてどのようにしていくべきかを関係者が考えている問題です。

――種類によっては増えている魚もいるのでしょうか。

内堀:例えばクロマグロです。一時期、減少したのですが、資源量が回復傾向にあります。これも、漁師さんが頑張ってマグロの数を管理しながら上手に取ることを続けてきた結果なんですね。今回のテーマである「水産資源管理」による効果の1つです。

子どもたちに水産業や海に暮らす生き物たちのことを、もっと知ってほしい

――魚食普及推進センターではどのような活動をされていますか。

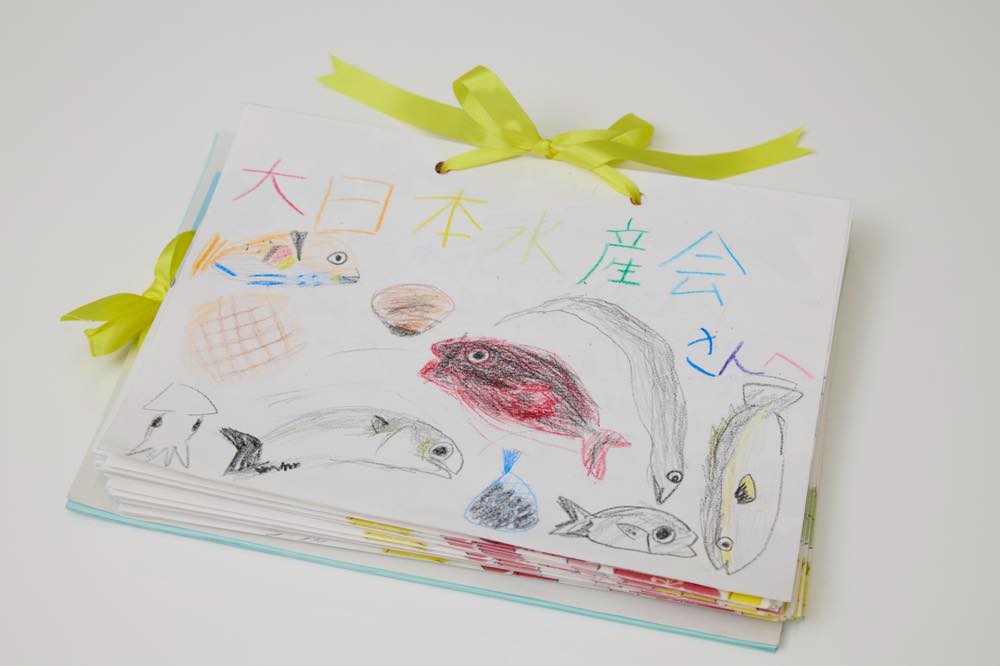

内堀:一般消費者の方々にも海や水産業に興味を持っていただくために、小学校を中心に、「出前授業 おさかな学習会」(外部リンク)や日本全国で魚食に関するイベントに協力する形で、年間100日はどこかしらで皆さんと接する機会をつくっています。

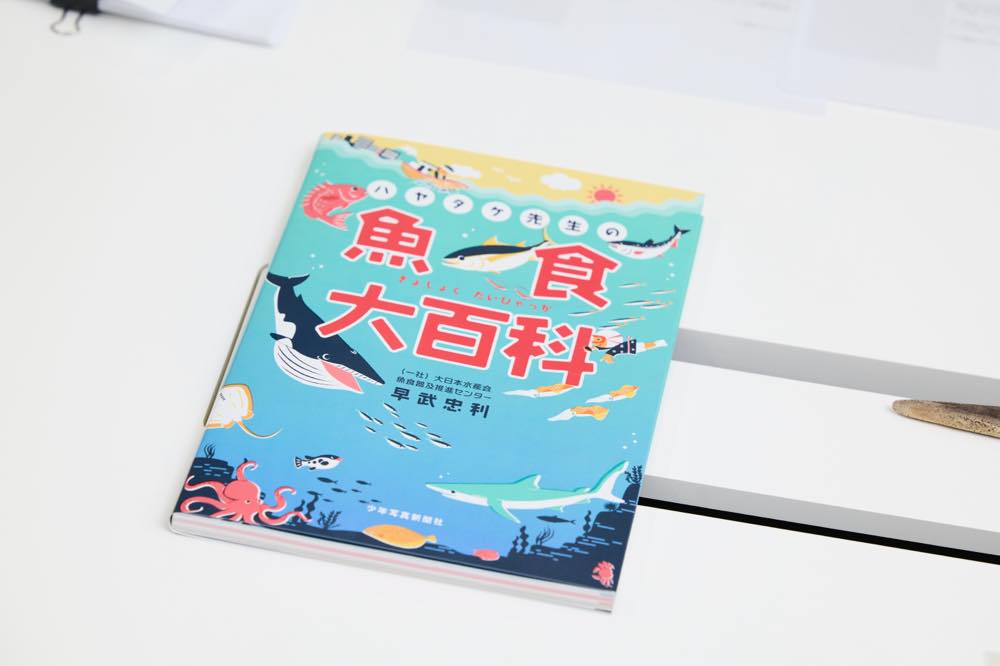

早武:そのほか、魚食普及推進センターのホームページ(外部リンク)で更新している記事制作にも力を入れていて、現在年間500万閲覧ぐらいです。水産や漁業に関する情報は、気になって検索しても専門的なものが多いため、翻訳者のような立場で、なるべく分かりやすい文章を心掛けて情報発信をしています。

――「出前出張 おさかな学習会」では、どんなことをするのですか?

早武:漁業や市場の仕組みを伝えたり、目の前で魚をさばいて料理したりと、さまざまです。なかでも私たちが推しているのは、20種類くらいの鮮魚を自由に触ったり、観察したりしてもらう「鮮魚タッチ」(外部リンク)のプログラムが人気です。

――鮮魚は持参しているのでしょうか。

早武:当初持ち込んでいましたが、どこで買えばいいの?という基本的な疑問を持つ学校がほとんどで、現在は学校近くの鮮魚屋さんや、給食納入業者さん、スーパーなどに学校側から頼んでもらっています。学校から丸魚の依頼があった!と喜ばれることが多いです。

子どもたちにはその魚に自由に触れてもらい、目をつんつんしたり、口を開けて歯を観察したり、鱗に触れたりしながら、「これは体を守るためにあるんだよ」などと学んでもらいます。

学習で使った魚は、先生に持ち帰ってもらって、自宅で料理して食べてもらい、調理方法や、どんな味がしたかを子どもたちに話してもらうまでがセットになりつつあります。「先生だけズルイ!自分も買いたい!」と子どもたちが感じると、お店に探しに行くことにつながることもあり、学びが深まると考えています。

――「鮮魚タッチ」はどんなきっかけで始めたのでしょうか。

内堀:はじめの頃は単純に「お魚を食べましょう」と呼びかけていたのですが、私の子どもの頃を思い返すと、魚を“食べ物”というよりも、“生き物”として好きだったんですね。ですから、色も形もさまざまな魚の違いを比べて、「こんなに種類があったんだ!」と発見することで、“生き物”としても関心を持ってもらいたいという思いがあります。

その上で、「今度スーパーで見つけたら食べてみよう」「先生もおいしいって言っていたし、食べてみたい」と思ってもらう効果もあるのではないかと思っています。

魚のおいしさを伝え、魚食文化を受け継ぐためにできること

――子どもたちの「魚離れ」をよく耳にしますが、実際はどうなんでしょうか。

内堀:魚が嫌いというよりも、「食わず嫌い」の子どもたちが多いと感じます。出前授業では魚をさばいて、あら汁を作ることがあります。まずは汁と骨のない切り身だけを食べてもらうと、ほぼ100パーセントの子どもが「おいしい!」と言ってくれます。さらに「骨付きの身」と段階を経てチャレンジしてもらうと、みんなおかわりしてくれるんですよ。

実際は「魚が好き」だけれど、食べる機会が少ないことが「魚離れ」の原因となっているのかなと感じます。また、一緒に焼き魚を食べる体験では、正しい骨の取り方を学ぶことで、きれいに取り除くことができた骨やうろこ、歯を「かわいい〜」と興味を持ってくれる子もいます。実際に食べてみたり、正しい食べ方を知ったりすることが「魚が好き」だと気付くきっかけになるんです。

――これからも魚を食べ続けられるように、私たち一人一人にできることはなんでしょうか。

内堀:店頭に並ぶ魚の背景には、汗水流しながら魚を取りに行っている漁業者がいます。また燃料費をはじめ、さまざまな物価上昇の向かい風が吹いており、漁業者を巡る環境は決していいとは言えません。

私自身も1人の消費者として子どもと一緒に近所のお店に買い物に行きますが、「以前と比べると魚の値段が上がっているな……」と感じています。一方で魚のおいしさはほかの食材では替えがききませんし、現在の価格でもそれに見合う価値があると思っています。

毎日とは言いません、時間に少し余裕ができた日には、魚を手に取ってみてほしいと思います。もちろん、いきなり「丸魚(まるざかな)」を調理するのは難しいと思いますので、魚屋さんや鮮魚売り場の方に、「切り身にしてください」「さばいてください」と声をかけてみてください。そうやって無理のないところから魚食料理を楽しんでもらうだけで、ものすごく喜んでくれる漁業者さんがいることを、ぜひ知ってほしいと思います。

早武:年間を通して、日本の市場に並ぶ魚は600種といわれています。ちょっと見慣れない魚でも、思い切って買って食べてみてほしいと思います。取れる地域が限られている、知名度が低いといった理由から「未利用魚・低利用魚」(※)と呼ばれている魚の中にも、知られていないだけでおいしいものがたくさんあります。

地元の魚であれば、その地域を守ることにつながりますし、国産の魚であれば日本の漁業を守ることにもつながります。このように「応援したい方向」を考えて、選んで買うことが、漁師さんや地域経済を守ることにもつながり、おいしい魚を食べ続けられる未来につながるのではないでしょうか。

- ※ 未利用魚・低利用魚に用語の定義はないが、一般に「食用の資源として利用できるが利用されていない、あるいは利用度の低い魚」のこと。参考:魚食普及推進センター「未利用魚・低利用魚とは? 海の資源を上手に食べよう!」(外部リンク)

早武:温暖化の影響により、各地ではこれまで水揚げされなかった魚がスーパーに並ぶようになり、消費者の方が「見慣れないから」と手に取らないことも1つの課題になっています。北海道では10年ほど前から鮭に変わってブリがたくさん獲れるようになりましたが、「やっぱり年越しはサケだよね」と輸入のサケが好まれる例もあります。

魚が取れる地域が変わっても、取れた地域でおいしく食べてもらえるように、他の地域ではどのように食べられてきたのか、そうした情報を共有できるといいですね。

魚を食べ続けるために、私たちにできること

- ちょっと見慣れない魚でも、地元で取れた魚を食べてみる

- 魚の処理が難しければ魚屋さんや鮮魚コーナーの人に相談してみる

- 他の地域での食べ方を調べて共有する

「水産資源管理」という言葉は難しく感じますが、実は消費者の私たちにとって身近な課題であるということを知り、海や魚について分かりやすく教えている魚食普及推進センターに取材しました。子どもたちに魚のおいしさを伝えるためにも、私たち消費者が水産業を取り巻く現状を知ることが大切だと感じました。

魚食普及推進センターのホームページでは、魚にまつわる知識や簡単なレシピ、専門機関による研究や調査データなど、さまざまな情報を発信しています。ぜひ一度、覗いてみていただければと思います。

撮影:十河英三郎

魚食普及推進センター(一般社団法人 大日本水産会) 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。