未来のために何ができる?が見つかるメディア

ビジネスパーソンが社会課題を自分事化する方法とは?「留学」ならぬ「留職プログラム」に学ぶこと

- クロスフィールズでは、社会課題に取り組む企業やNPOにビジネスパーソンを派遣し、個人の成長や企業の人材育成、課題解決を同時に実現

- 企業とそこで働く個人が社会課題への意識を共有することで、社会を動かすうねりが生まれる

- 社会課題を自分事化するポイントは、自分の感情や状況など身近な問題を見過ごさずに掘り下げること

取材:日本財団ジャーナル編集部

さまざまな社会課題がある現代。ニュースなどで状況を知っていても、実際課題解決に向けて行動できる人は少ないのではないでしょうか。

そんな中、社会課題を自分事化して考えられる人を増やすため、「社会課題が解決され続ける世界」をビジョンに掲げてさまざまな事業を展開するのが、特定非営利活動法人クロスフィールズ(外部リンク)です。

クロスフィールズは企業の若手社員を、国内外のスタートアップやNGOに派遣する「留職プログラム」をはじめ、社会課題の現場とビジネスパーソンをつなげるさまざまな越境体験を提供しており、これまでに50社以上、3,000人を超える人々が参加しています。

今回はクロスフィールズでディレクターを務める西川理菜(にしかわ・りな)さんに、プログラムの詳細や、社会課題を自分事化するためのポイントについて伺います。

参加者の成長と社会課題の解決の両立を目指す「留職プログラム」

――早速ですが、「クロスフィールズ」はどのような活動をされているかを教えてください。

西川さん(以下、敬称略):クロスフィールズは青年海外協力隊としてシリアで活動中に、現地の課題をビジネスの力で解決する経営コンサルタントの姿に触れた小沼大地(こぬま・だいち)と、プロボノ活動をする中でビジネススキルを社会課題に活かす可能性を感じた松島由佳(まつしま・ゆか)によって、2011年に共同創業されました。

「企業人が情熱と志を持って社会課題に向き合える機会を提供したい」という思いが原点です。

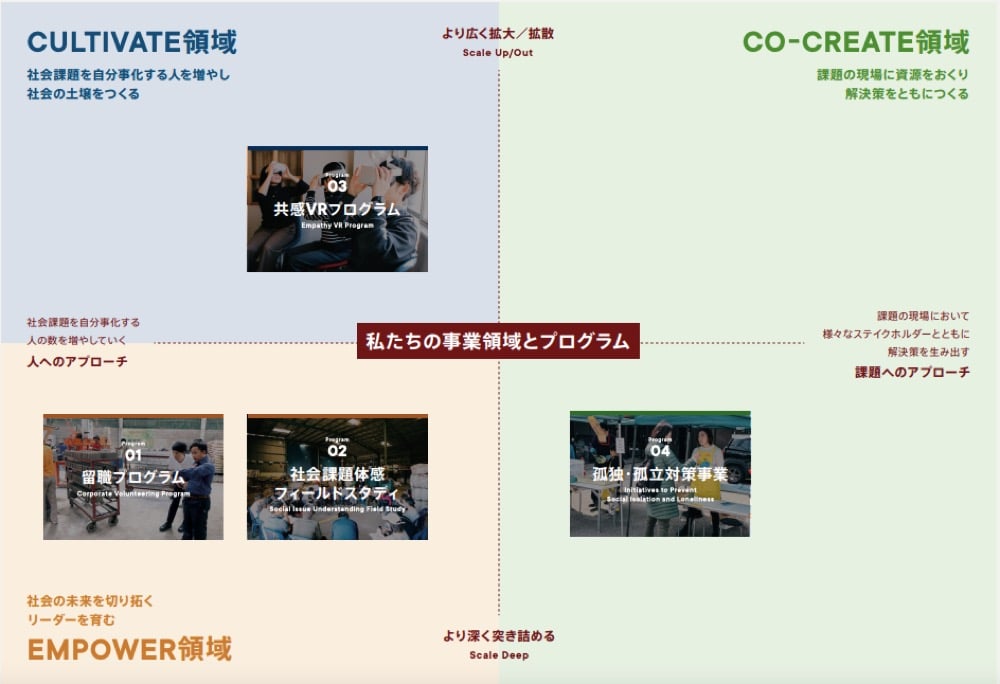

クロスフィールズでは「社会課題が解決され続ける世界」をビジョンに掲げており、それを達成するために「社会課題を自分事化する人を増やす」 「課題の現場に資源をおくり、ともに解決策をつくる」という2つをミッションとして掲げています。

―「社会課題が解決され続ける世界」を実現するために、具体的にはどのようなことを行っているのでしょうか。

西川:いくつか事業があるのですが、クロスフィールズの創業当初から続く代表的なものが「留職プログラム」です。企業の若手社員を、社会課題に取り組む国内外のスタートアップやNGOに派遣し、数カ月から1年の間、個人のスキルを活かして課題解決に挑むことを通じてリーダーシップを育むプログラムです。社会課題に対して当事者意識を持ってアクションを起こせる人材を増やすことを目的として始めました。

クロスフィールズは受け入れ先企業・団体とのコンタクトや、プログラム参加者と派遣先のマッチング、現地の派遣先でのサポートなどを行っています。

――プログラムに参加することで、どのような効果が期待できるのでしょうか。

西川:3つの軸において効果を出すことを意識しています。1つは留職する本人の変化。参加する目的やゴール、改善したい課題、伸ばしたい強みなどを事前に伺い、それが達成できる環境に派遣します。

2つ目は企業軸。留職プログラムは企業の人事部から研修プログラムの1つとして導入いただくことが多く、企業として育てたい人材像を明確に持っていることがほとんどです。その要素が引き伸ばせる派遣先の選定や、育成支援を行うことを意識しています。

3つ目の軸は派遣先。派遣者が訪れた先でスキルを発揮することで、現地の課題解決を促進することもミッションとしています。

――参加された方の感想を教えてください。

西川:「自分の生き方を見つめ直すような経験ができ、人生の捉え方が変わった」「本気で社会課題とぶつかって取り組んでいる人々の姿を見て、パーパス(目的) や会社でのリーダー像などを深く考えることができた」など人生観の変化を口にする方が多いです。

留職を経験されたとある企業の研究職の方は、現地での経験を基に、現在はインドで糖尿病や肥満を予防する健康診断サービスを提供する事業を立ち上げました。

営業や言語などスキルの成長はもちろんですが、それ以上に人生観を変える、生き方を見つめ直す機会になっているようで、私たちとしてもこのプログラムを始めて良かったと思います。

企業の社会課題に対する意識を変えることで、社会全体に良い影響が

――留職プログラムの他にはどのようなことを行っているのでしょうか。

西川:現在、留職プログラムの他に3つのプログラムを実施しています。

西川:「社会課題体感フィールドスタディ」は、企業の役職者を対象とした短期集中型のプログラムです。現地訪問に加え、オンラインでの実施も可能な形式となっています。

このプログラムを始めた背景には、留職プログラムを経験した若手社員が直面する課題にありました。彼らが留職で得た学びや気づきをもとに、自社で新たな挑戦を試みても、上層部や役員層の理解が得られず、取り組みが道半ばで止まってしまうという現実がありました。

そこで私たちは、企業の意思決定層に対して、短期間でも、社会課題の現場での原体験と「自分と仕事と社会」をつなげる機会を届けるプログラムを設計しました。企業の意思決定を担うような役職層がより現場を体感することを通じて、企業のあり方が変わり、さらには企業のチャレンジが社会全体を良い方向に動かしていく、そのような変化を目指しています。

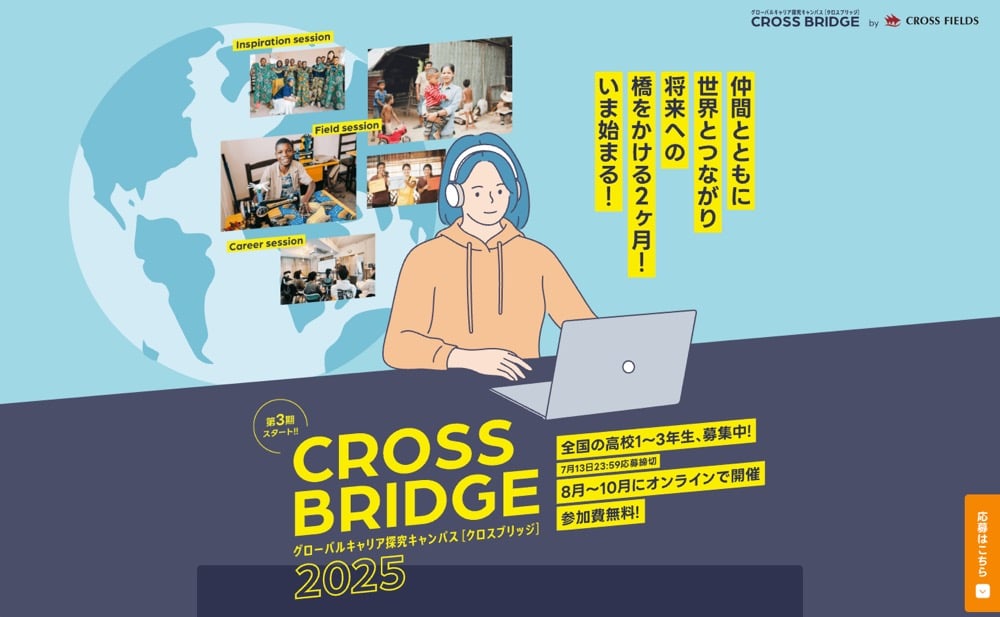

またコロナ禍以降、移動が難しくなったため、VRや360度映像を通じて国内外の社会課題の現場を疑似体験する「共感VRプログラム」も立ち上げました。このプログラムをきっかけに教育現場向けの活動も本格化し、高校生向けの探究学習プログラム「クロスブリッジ」(外部リンク)もスタートしました。

――高校生から役員層まで幅広くアプローチされているんですね。世代を問わず社会課題に興味を持たれている方は増えていると感じますか。

西川:年々増えている印象です。テレビやネットでSDGs特集が組まれるなど、社会課題を目にしたり考えたりする機会が多くなったからではないでしょうか。クロスブリッジも2025年の夏に3期目の開講が決まっていますが、毎回募集人数を上回る応募があり、感度が高い学生が増えていると思います。

――世代を問わず興味関心が増える中での課題はありますか。

西川:国内での課題に目を向ける方が多い一方で、国外の社会課題に触れる機会は減っているように感じます。コロナ禍以降、海外に行くチャンスが極端に減ってしまったことをはじめ、地方の過疎化や被災地の問題など国内のニュースにフォーカスが当たる時代となりました。

国内・国外、両方の現状を知った上で興味のある分野を見つけてほしいですね。そのためにクロスフィールズでは国内にいながら、国内外の課題をリアルに感じられる「社会課題体感フィールドスタディ」や「共感VRプログラム」といったプログラムを提供しています。

自身の感情を掘り下げていくことで世界が広がる

――今後世の中がどのように変化してほしいと考えていますか。

西川:ビジョンに掲げる「社会課題が解決され続ける世界」に全ての思いが込められています。残念ながら社会課題は人間がいる限りなくなることはありません。そこで大切なのは、日々生まれる社会課題を見過ごさない社会をつくることです。

クロスフィールズでは、社会の中に占める企業の役割の大きさに着目しています。資本主義の中で企業は大きな力を持っており、企業によっては何千人という個人が働いています。社会課題に対して、自社のスキルやリソースを使って社会を変えたいと思う個人が一つの企業の中でたくさん増え続ければ企業が変わり、最終的に社会も変わると信じています。

――社会課題と向き合うために一人一人ができることはなんでしょう。

西川:「社会課題」と聞くと難しくて自分一人では解決できないことだと思ってしまいがちですので、もっと分かりやすく、「モヤモヤすること」や「困っていること」を考えてみると良いと思います。

例えばニュースを見て悲しいとか、家族がこんなことに困っているとか、自分や身近な人の感情や生活に敏感になることが、自分と社会課題との接点を持つ第一歩ではないでしょうか。

――接点を見つけた後の行動としては、どういったものがあるでしょうか。

西川:ネットやAI検索ですぐに調べられる時代なので、まずは知ること。次にイベントやボランティアなど、自分の心が動くものがあれば参加してみることをお勧めします。

そこに行けば同じような思いを持つ人と出会えて、そこから数珠つなぎ的にできることややりたいことが増えていくはずです。最初はあまり気負いせずに調べたり、社会課題を扱った映画を見たりして、そこから一歩、二歩と徐々にチャレンジを重ねていくことが大切だと思います。

小さな疑問を見過ごさず、行動につなげるために私たち一人一人ができること

- 自分の感情や身近な困り事に目を向けてみる

- 関心を持った社会課題にまつわるイベントに足を運んだり、関連する映画を観たり、気軽なことから始めてみる

- アクションを起こすと、数珠つなぎ的にできること・やりたいことは増えていく

社会課題を解決するには、社会課題の現状を知る人を増やさないといけません。そういった取り組みをしている団体がいないかを調べたときに、クロスフィールズの活動を知りました。

「社会課題を自分事化する」と聞いて、すぐに何か考えたり、行動できたりする人は少ないと思います。社会課題というと、自分とは関係のない誰かの困り事だと考えがちですが、自分の心の中にある違和感や、身近な環境で感じるモヤモヤに目を向けることで、「自分にとっての社会課題」が見えてくることがあります。そんな気づきが得られたことは、大きな一歩でした。

社会課題は遠くにあるものではなく、私たちの日常ともつながっています。まずは一歩、小さな関心からでも、自分の中に問いを持ち続けて行動に移してみること。それがきっと、変化の芽になるのだと思います。

特定非営利活動法人クロスフィールズ 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。