未来のために何ができる?が見つかるメディア

中小企業の廃業問題は年々加速化。後継者不在を解消する「第三者承継」とは?

- 後継者不在による中小企業の廃業が加速し、経済に大きな損失をもたらしている

- 親族や従業員以外の人が事業を継ぐ「第三者承継」は、中小企業の廃業問題を解決する手法

- 「第三者承継」に対して寛容な社会づくりが、後継者を探すハードルを下げる

取材:日本財団ジャーナル編集部

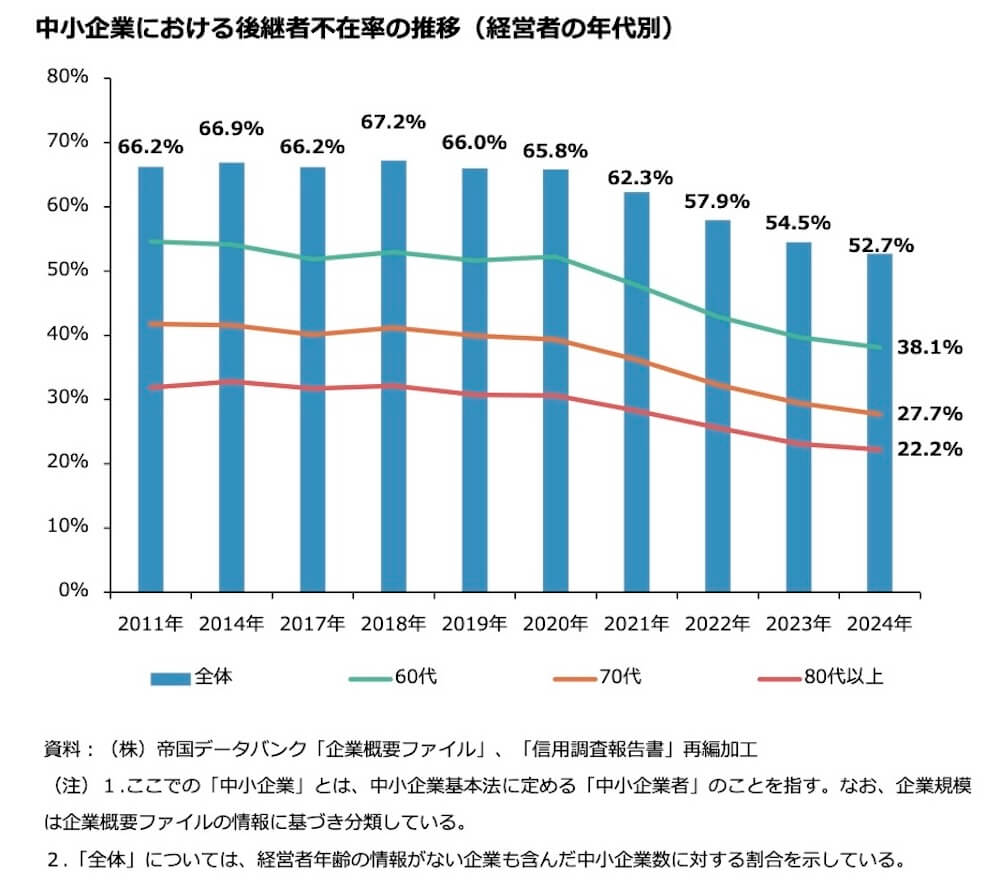

日本の企業の99.7パーセントは中小企業で、そのうち、70歳以上の経営者は約245万人いると考えられています。そして、その約半数が抱えている問題が後継者の不在で、後継者の確保は日本における喫緊の課題となっています。

廃業が進めば、長年培われてきた文化や技術が失われるだけでなく、経営資源やインフラといった重要な資産の喪失にもつながりかねません。特に高齢化が進む地方の小規模地域では、この現状を改善する必要があるのではないでしょうか。

- ※ こちらの記事も参考に: 迫る2025年問題とは?労働力不足、医療人材不足、社会保障費の増大(別タブで開く)

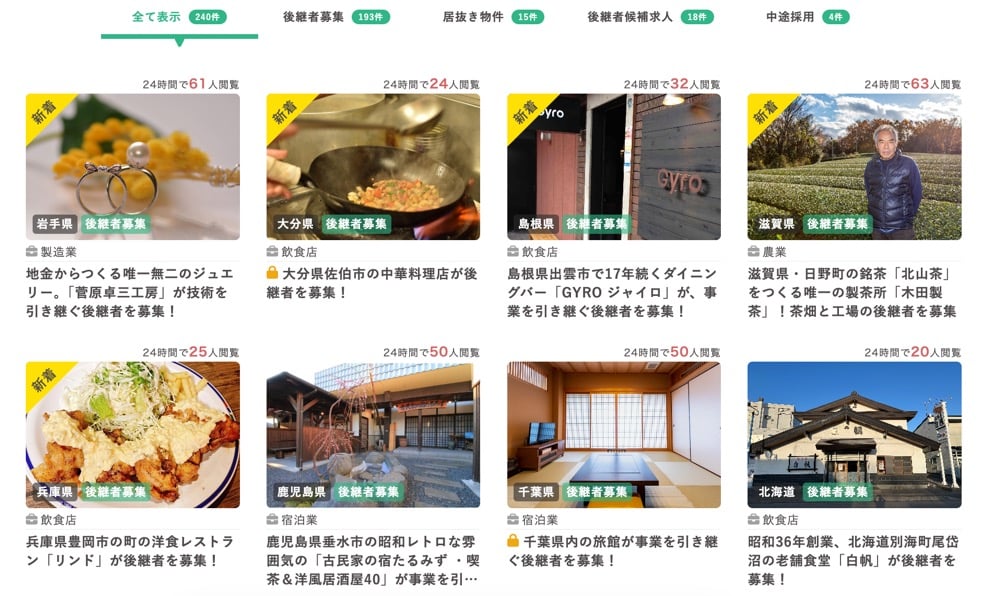

そうした課題の解決に向けて注目されているのが、親族や従業員に限らず、第三者が事業を引き継ぐ「第三者承継」です。株式会社ライトライト(外部リンク)では、事業を「譲りたい人」と「譲り受けたい人」をつなぐマッチングサービス「relay(リレイ)」(外部リンク)を運営しています。

今回は、株式会社ライトライトの取締役COOの齋藤めぐみ(さいとう・めぐみ)さんに、中小企業の廃業が進む背景や、後継者がなかなか見つからない理由、そして事業承継の普及が日本社会にもたらすメリットについて伺いました。

「後継者不足で困っている」と、声が上げにくい現代社会

――後継者不足によって、黒字経営の中小企業でさえも廃業せざるを得なくなっているそうですね。そもそも、なぜ後継者不足が起きているのでしょうか。

齋藤さん(以下、敬称略):昔は親から子への承継が当たり前の文化として根付いており、「後継者不足が起きる要因は、親子関係が悪いから」とまで考えられていました。

しかし、近年は親子関係が良好でも事業承継しないケースが増え、親子間承継が当たり前ではなくなりつつあります。幼い頃からインターネットやSNSを通して多様な情報が入手でき、自分で理想の働き方を選べるようになったことが大きな要因といえるでしょう。

親世代も時代の流れとともに「子どもだからといって無理して今の仕事を継ぐ必要はない」「自分たちの事業に、無理に子どもを巻き込みたくない」という考え方へと変化しつつあるようです。

――現在、「第三者承継」は、後継者不足や中小企業の廃業問題を解決する新たな手段として注目されています。しかし、血縁関係にない後継者を見つけるのは難しいという声も多いと聞きます。

齋藤:おっしゃる通りです。その背景の1つに、事業承継の主流となっている「ノンネーム方式」と呼ばれる手法があります。これは業種や企業規模、財務情報などの基本情報だけを提示して後継者候補を探すもので、企業名を伏せることで風評被害や株価への影響を防ぐ目的があります。

ただ、中小企業の場合、情報が限られてしまうことで、企業の魅力が十分に伝わらないというデメリットもあります。そもそも財務情報だけでは、大企業ほど売上げが見込めない中小企業は評価されにくく、候補から外れてしまうこともあるんですよ。

その結果、「第三者承継」が進まず、やむを得ず廃業してしまうケースも少なくありません。

――他に、「第三者承継」を難しくしている要因はありますか。

齋藤:後継者を探している企業を十分に掘り起こせていないことです。実際には、後継者を求めている経営者は多く存在しますが、「後継者を探している」と公にすることで、心ない言葉を浴びせられたり、風評被害を受けたりするリスクがあるのが現状です。

例えば、後継者探しを兼ねてメディアに出演したある経営者が、放送後にSNSで「従業員が継がないのは、社長の人格に問題があるからだ」や「事業に魅力がないから後継者がいないのでは?」といった根拠のない批判を書かれてしまったという話を聞いています。こうした社会の偏見も、「第三者承継」の障壁になっているのかもしれません。

――このまま後継者が見つからない状態が続いた場合、日本社会にどのような影響があるとお考えですか?

齋藤:2019年の中小企業庁の調査(外部リンク/PDF)によると、事業承継が進まず中小企業の廃業が続けば、約650万人の雇用が失われ、GDP (国内総生産)にしておよそ22兆円が消失するともいわれており、地域経済への影響も深刻です。事業が次々と廃業すれば、その地域全体が衰退していく恐れもあります。

「うちの店1つが潰れても、大したことはない」と考える方もいるかもしれませんが、地域の視点から見ると、とても大きな問題なんです。

「オープンネーム方式」の「第三者承継」で継ぎ手候補者の心を動かす

――relayでは、事業を譲りたい方と事業を継ぎたい方をマッチングさせるサービスを提供していますが、どのような経緯で事業を立ち上げたのでしょうか。

齋藤:もともと、小規模事業者の廃業問題を解決するために事業を展開できればと考えていました。その頃、弊社の代表がたまたま廃業が決まった人気のうどん屋に長蛇の列ができているというニュースを目にして、廃業を美談で締めくくろうとしている光景に違和感を抱いてしまったんです。

多くのお客さんに惜しまれ、地域に必要とされているお店が閉店しなくてもいい方法を模索していたところ、「オープンネームによる第三者承継」の事業を思いつき、立ち上げを決意しました。

――従来の「第三者承継」と比べて、relayのサービスはどのような違いがあるのでしょうか。

齋藤:最も特徴的なのは「オープンネーム方式」を採用している点です。企業名をはじめ、事業内容の詳細、事務所や店舗の外観、事業者の想い、その地域で事業を展開する上での懸念点まで、包み隠さず公開されている募集記事を作成し、継ぎ手候補者により具体的なイメージを持ってもらえるようにしています。

齋藤:昨今は、各自治体と連携をとり、まちの事業承継支援や啓発のイベント開催などにも力をいれています。

――「オープンネーム方式」にすることのメリットは何でしょうか。

齋藤:「継ぎ手候補者からの共感」が得やすくなったと思います。もともと、私たちはクラウドファンディング事業を展開しており、これまで何度も共感によってたくさんの人が動く瞬間を見てきました。「第三者承継」も、同じように共感を大事に展開していきたいと考えています。

また「オープンネーム方式」にしたことで、「第三者承継」の目的も変化したと思います。「ノンネーム方式」では、はじめから詳細な情報を閲覧することはできないため、候補者として登録する人は、ビジネスの手段として事業承継を利用するという人がほとんどでした。

「オープンネーム方式」により譲り手の想いまで知れるようになったことで、「そのお店の想いを継ぎたい」という候補者が増えています。実際に、子どもの頃に通っていたパン屋が廃業の危機にあることを記事で知った人が、「このままあのパン屋が廃業してしまうのであれば、自分が継ぎたい」と立ち上がり、結果として事業承継したというケースがありました。

譲り手と継ぎ手がもっと気軽につながれる世の中になれば、「第三者承継」はより普及していくような気がします。

さまざまな社会課題につながる中小企業の廃業問題を自分ごととして捉えることが大切

――「第三者承継」の課題は、「後継者を探したいと言えないこと」「後継者を求めている人が掘り起こせないこと」とのことでしたが、課題解決に向けて、どのようなことに取り組んでいますか。

齋藤:後継者探しに困っている人が、気軽に「後継者がいないから一緒に探してほしい」と言えて、周りも抵抗なく受け入れられる世の中に変えていかないと、この課題は解決しないと思っています。そのために私たちができることは、「第三者承継は決して人ごとではない」と啓発し続けることだと思うんです。

ものすごく身近で、皆さんが住んでいる地域でも事業承継の問題が起こっているかもしれないと発信することが重要だと考えています。

――「第三者承継」を普及させることの重要性を知ってもらうためには、普及が地域にもたらすメリットも伝える必要があるかと思います。

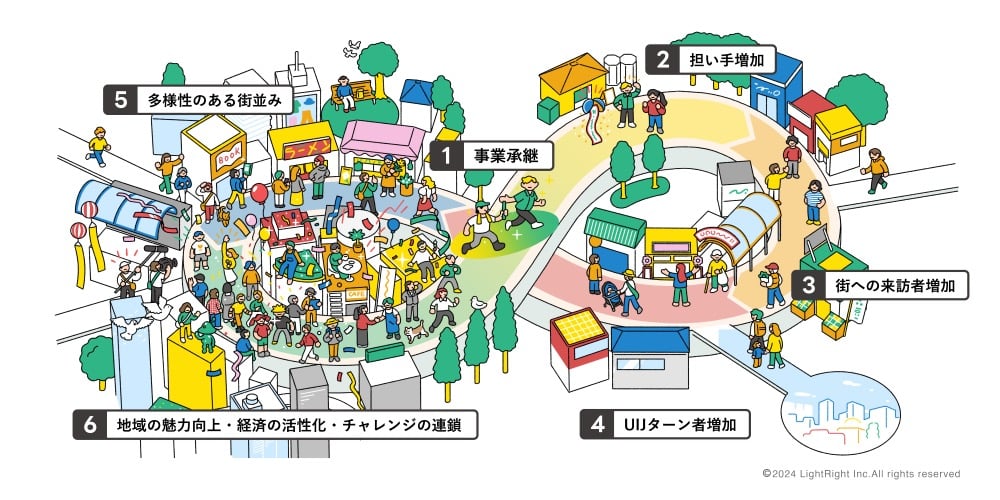

齋藤:そうですね。そのために私たちは「第三者承継」が地域へもたらす社会的インパクトや、スパイラルをイラストで可視化をしました。

齋藤:例えば、あるまちで事業承継が普及すると、一つ一つのお店に新たな後継者が増えます。後継者同士によるシナジー効果がもたらされれば、まちの魅力が高まり、来訪者も増加するでしょう。

来訪者が増えて経済が循環し、まちに活気が出始めると、移住者も増加し、多様性やチャレンジ精神に富んだまちが形成されるようになるはずです。

こうした正のスパイラルを起こす可能性を秘めているのが事業承継なのです。逆に事業承継が起こらないと、シャッターの下りた店が増え、人が出ていき、まち全体の経済も衰退していく負のスパイラルを起こす恐れがあります。

――事業承継は、社会全体で取り組んでいくことこそ意味があるのですね。

齋藤:はい。事業承継に限らず、中小企業に関する問題は全て社会全体で向き合っていく必要があると思っています。

いち企業が抱えている問題は独立しているように感じられますが、実は他の企業の問題ともつながっていることが多いです。

後継者不足は社会課題ではありますが、その裏にはそもそも働く人自体がいない、人手不足という課題があるんです。

社会課題を自分ごととして捉え、点ではなく線や面で考えていくことが重要だと思います。

――後継者不足という社会課題解決のため、一人一人ができることはなんでしょうか。

齋藤:先ほどお伝えしたことと重複してしまいますが、事業承継に対してもっと身近に感じてもらうこと、そして寛容な社会にしていくことでしょうか……。そのために、事業承継という言葉がもっと浸透すればいいと思っています。

好きな個人経営のお店があったとして、店主さんに「後継者はいるの?」って聞いてみるのも1つの手かもしれません。その際に、選択肢として「第三者承継」というものがあるということを伝えてみてはいかがでしょうか。

企業にとっても初期投資やリスクを抑えられる選択肢だと思いますので、もっと広がってほしい考え方だと考えています。

後継者不足に対して一人一人ができること

- 「第三者承継」という選択肢があることを知る

- 後継者探しに困っていそうな人がいたら、気軽に話を聞いてみる

- 社会課題はつながっていることを知り、自分ごととして捉える

黒字でも廃業してしまうという現実を知り、調べていく中で「事業承継」という選択肢があることを知りました。そこで今回、株式会社ライトライトさんに取材を申し込みました。

実際にrelayで検索してみたところ、自分の地元にも後継者を求めている事業者がいることを知り驚きました。さらに、これまで縁がないと思っていた業種の中にも興味を引かれる仕事があることに気付かされました。

事業承継は特別な人だけの話ではなく、ちょっと視野を広げるだけで、身近な場所にも関わるチャンスがあるのだと思いました。まずは地元の情報を調べてみるだけでも、意外な出会いや発見があるかもしれないと感じました。

事業承継マッチングプラットフォーム「relay」 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。