未来のために何ができる?が見つかるメディア

第4回 社員と組織の成長を促すものとは?「心理的安全性」を軸に考えてみよう

執筆:横内美保子

仕事はチームで取り組むものです。そのチームが望ましいものであるためには、何が必要なのでしょうか。

それを探っていたグーグルの研究者は、チームでの協働にとって一番重要なのは「心理的安全性」が確保された環境であることを突き止めました。みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化。それが「心理的安全性」です。

しかし、それは、誤解されやすい概念でもあります。心理的安全性は、ただ優しく接すればいいということでも、感じよく振舞うことでもありません。また、気楽さや居心地よさを求めるものでもないのです。

では、心理的安全性とはどのようなものなのでしょうか。そして、それが従業員と組織の成長を促すのはなぜでしょうか。

効果的なチームの条件

なぜ成功するチームと失敗するチームがあるのか。 チームを効果的なものにするのは、何か。

グーグルのプロジェクト「アリストテレス」は、それを突き止めるために、2年以上にわたり、同社社員へのインタビューを200回以上実施し、180以上の同社のチームについて調査しました。*1

メンバーの学歴、経歴、スキル、趣味、友人関係、性格的な特性、等々、実に250以上の属性を詳しく検討したのです。ところが、チームのパフォーマンスとの関連性を示すものは何も発見できませんでした。*2

しかし、あるとき、研究者の1人が1本の学術論文に出会い、その答えに行きつきます。それが、「心理的安全性」です。

つまり、本当に重要なのは「どのような人がチームのメンバーであるか」よりも「チームがどのように協力しているか」だったのです。*3

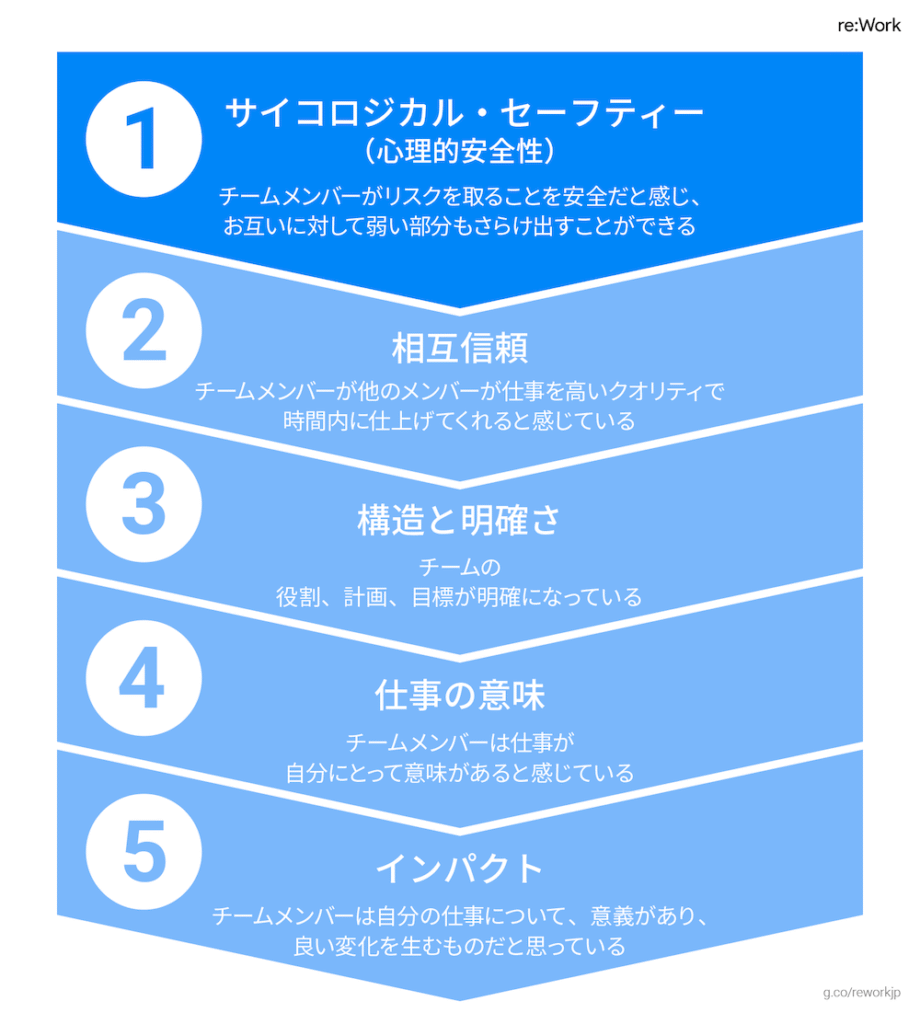

グーグルの研究者チームはこのことを明らかにし、チームの効果性に影響する因子を重要な順に次の図のように示しました。

心理的安全性は、この5つの因子の中でもっとも重要であり、他の4つの因子の基盤となっている——2015年、グーグルの研究チームがこうした研究結果を発表しました。*1

すると、そのことが影響力のある大手メディアに次々に取り上げられ、心理的安全性は一気に注目を集めるようになりました。*2

心理的安全性とは

「心理的安全性」という概念を最初に提唱したのは、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー C. エドモンドソン(Amy C. Edmondson)博士(以下、「博士」)です。*3

心理的安全性とは、支援を求めたりミスを認めたりして対人関係のリスクを取っても、公式、非公式を問わず制裁を受けるような結果にならないと信じられることです。*2

大まかにいうと、「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」。心理的に安全な環境では、失敗しても支援を求めても、ほかの人たちが冷たい反応を示すことはありません。

博士はどのようにしてこの概念にたどりついたのでしょうか。

失敗を進んで申告する

実は、第2回「失敗は学びの絶好のチャンス! 成長を促す「失敗とのつき合い方」とは?」の記事(別タブで開く)にも少しだけ博士が登場します。

博士は以前から「成功するために失敗から学ぶ」という考えに関心を抱いていました。*2

大学院生当時のことです。博士論文を書くために研究内容を絞ろうとしていたとき、もってこいのチャンスに恵まれます。チームワークが医療過誤にどのような影響をもたらすのかを研究チームの一員として調査することになったのです。

優秀な看護師チームほどミスが少ないだろう、彼女はそう予想します。ところが、データを詳細に分析してみると、予想とは逆に、優秀なチームほどエラーが多くみられるという、意外な結果になりました。

わけがわからない。どうしてだろう。

あれこれ考えているうちに、ハッと閃きました。優秀なチームは「ミスの数が多い」のではなく、「ミスを報告する数が多い」のではないか、と。

そこで、追加調査をし、「ミスについて話せる」と感じられるかどうかが、チームによって全く異なっていることを突き止めます。そして、優秀なチームほどミスの可能性について率直に話していることを明らかにし、数年後、その文化・風土を「心理的安全性」と命名したのです。

さまざまなゾーン

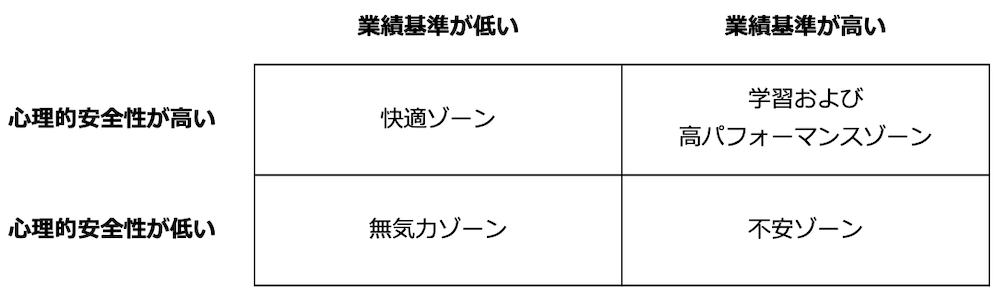

エドモンドソン教授は、以下のような表で、心理的安全性と業績基準の関連性について説明しています。*2

まず、左上の、心理的安全性は高いけれど、業績基準が低い「快適ゾ-ン」はどうでしょうか。

従業員はたいてい、とても気持ちよく仕事をしています。対等な立場で率直に話すこともします。

ただし、難しい仕事に立ち向かうことはなく、挑戦もしません。その結果、学習もイノベーションも生じず、エンゲージメントも達成感も得られないと博士は指摘します。

次に、左下の心理的安全性も業績基準も低い「無気力ゾーン」はどうでしょうか。

従業員は職場にいても仕事に集中せず、努力せずに保身に腐心し、愚痴をこぼし合います。

博士がもっとも心配するのは、右下のゾーン、現在、非常に多くの職場でみられる状況です。

業績基準が高く、心理的安全性が低いとき、従業員は疑問や考えがあっても、それを口に出すことに臆病です。そうした職場では、職場の安全性だけでなく、仕事の質も低く、対人関係の不安が渦巻いています。このような状況は、あらゆる企業にとって、重大なリスク要因だと博士は指摘します。

こうした職場で行われているのは、従業員に明確な目標数値とデッドラインを与えることです。そうしなければ、従業員が努力を怠るかもしれないと思い込んでいるマネジメント担当者は、それが当然だと思っているのです。

博士は、このことに関連して、かつて「世界で最も尊敬される企業」調査で高い評価を受けた企業の不祥事について言及しています。

その企業の従業員たちは、あまりに無茶で、やりきるには嘘をつくしかないような目標を達成するよう要求され、それができなければクビだと経営陣に申し渡されていました。

販売員たちは、異議を一切認められない不安な文化の中で仕事をしていました。追いつめられた彼らはノルマを達成するために、顧客に嘘をついて営業するなどの不正行為を頻繁に行うようになりました。

それは、トップダウン型の戦略と、悪いことを上層部に伝えられない心理的安全性の不足という最悪の組み合わせによる、必然的な破綻だったと博士は述べています。

この不祥事が明るみに出たことによって、この企業は巨額の制裁金を支払い、経営陣を交代することになります。*5

心理的安全性はなぜ重要なのか

ここで、表1の右上のゾーンをみてみましょう。業績基準も心理的安全性も高い状況です。

博士はそれを「学習ゾーン」と呼び、そうした職場では、従業員は協力し、互いに学び合い、複雑で革新的な仕事をやり遂げることができると指摘します。*2

なぜそうなるのでしょうか。

第1に、心理的安全性は、自分の貢献が重要であり、報復を恐れずに発言できると感じられるため、チームメンバーのエンゲージメントや士気を高めることにつながるからです。*6

第2に、より的確な意思決定が可能になります。なぜなら、自分の意見や懸念を言いやすくなるため、チームはより多様な視点に耳を傾け、検討できるようになるからです。

第3に、チームメンバーが気軽に失敗を共有し、そこから学ぶことで、継続的な学習と改善の文化を育むことができるからです。

心理的安全性が重要なのは、そのためであると、博士は説明しています。

一方で、不安は学習と協働の阻害要素であることが脳科学によって証明されています。*2 不安を感じると、分析的考察や問題解決ができなくなり、その結果、良い仕事がしにくくなってしまうのです。

よくある誤解

心理的安全性は、誤解されやすい概念でもあります。よくある誤解についてみていきましょう。

感じよく接して、気楽さや心地よさを目指す?

心理的に安全な環境で仕事をすることは、感じよくするために、誰もがいつも相手の意見に賛成することではありません。また、表明した意見に常に賛成してもらえるわけでもありません。*2

心理的安全性とは、気楽さや心地よさとは違います。さまざまな観点から学ぶために、異なる意見をもつ人同士が、気兼ねなく意見交換ができ、建設的な対立を厭わず、率直に発言できることを指します。

博士はこう指摘します。

学んだり、失敗したり、ミスを指摘したりすることは、たいてい不快なものです。弱さをみせるのも、無防備で危険だと感じるでしょう。重要なのは、安全な環境、つまり対人関係でネガティブな結果を招かない環境でリスクを取れるか、です。*6

心理的安全性さえあればいい?

では、心理的安全性さえあれば、高パフォーマンスをあげることができるのでしょうか。

答えはノーです。*2

リーダーがどうしてもしなければならないことは2つあると、博士は指摘しています。

ひとつは、心理的安全性を生じさせて学習を促進し、回避可能な失敗を避けること。心理的安全性があれば、可能であるはずのことが不可能になるのを減らせるというのです。

そして、もう1つの大切な仕事は、高い基準を設定して、従業員の意欲を促し、その基準が達成できるようにすることだというのが博士の考えです。

おわりに

心理的安全性とは、組織やチーム内でメンバーが不安や恐怖を感じることなく意見を表明できる状態であり、安心感に基づくコミュニケーションが促進される環境です。

心理的安全性が高い職場では、メンバーが積極的に提案や質問ができ、失敗からの学びを共有しやすくなり、それが個人と組織の成長につながります。

では、心理的安全性を確立するためには、どうしたらいいのでしょうか。

それについては、次の回で考えていきましょう。

[参考文献]

*2.参考:エイミー・C・エドモンドソン著・野津智子訳(2021)『恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』英治出版株式会社(電子書籍)p.14, 18, 31, 33-34, 39-40, 41, 45-47, 51, 78-79, 85, 94, 99, 100, 102, 103, 112

*3.参考:Google re:work「「効果的なチーム」とはなにかを知る」(外部リンク)

*4.参考:Harvard Business School “Amy C. Edmondson”(外部リンク)

*5.参考:日本経済新聞「ウェルズ・ファーゴ」(外部リンク)

*6.参考: Harvard Business Review Amy Gallo “What Is Psychological Safety?”(2023年2月15日)(外部リンク)

〈プロフィール〉

横内美保子(よこうち・みほこ)

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。

横内美保子 公式X (外部リンク)

横内美保子 公式Facebook(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。