未来のために何ができる?が見つかるメディア

ゲーム感覚(かんかく)で身近な問題を解決(かいけつ)してみよう!

[対象:小学校3年生~6年生]

なくならない子どもをねらった犯罪、家庭やお店から出る大量(たいりょう)の食品ロス、地球温暖化(ちきゅうおんだんか)の原因(げんいん)ともいわれるエネルギーの使い過(す)ぎなど、私たちの身のまわりではさまざまな問題が起こっています。

これらは大人だけで解決(かいけつ)するのではなく、ぼくや私(わたし)、みんなで力を合わせることが重要(じゅうよう)です。

そこで今回は、学校でも学ぶことが増えてきた「プログラミング」を使って、身近にある問題から解決(かいけつ)に取り組む自由研究をしょうかいします。テーマ探(さが)しや進め方になやんでいる人は、ぜひ参考(さんこう)にしてみてください。

夏休みの自由研究にプログラミングがおすすめの理由

プログラミングは、作っている過程(かてい)でたくさんの学びがあり、考える力や工夫する力が自然と身につくのが特徴(とくちょう)です。

まずは、プログラミングがおすすめの理由を3つのポイントにまとめました。

ポイント1.これからの時代に求められる「力」が身につく

プログラミングに取り組むことで、パソコンの使い方だけでなく、考える力が身につきます。

例(たと)えば、自分の作ったプログラムでエラー(まちがい)が出た場合、どこが原因(げんいん)なのかを探(さが)し当てて、直し方を考えることでしょう。

この「作る」「探(さが)す」「考える」のくり返しが、自分の能力(のうりょく)をのばしてくれます。ここで身につけた能力(のうりょく)は、これからの勉強や、将来(しょうらい)どんな仕事につくときにも役立ちます。

ポイント2.遊び感覚(かんかく)で学べ、自ら進んで取り組める

プログラミングは、遊んでいるような感覚(かんかく)で楽しく学べるのが特徴(とくちょう)です。

自分のアイデアをそのまま形にできるので、「ここを変えたい」「もっと使いやすくしたい」などの気持ちが自然(しぜん)とわき出てきます。

例(たと)えば、ボタンを押すとキャラクターがジャンプするゲームを作る場合、「ジャンプの高さ」や「ジャンプしたときの音」などを試(ため)しながら作ることができるので、いろいろなアイデアが出てきて、楽しく取り組めることでしょう。

ポイント3.身近な問題を解決(かいけつ)する視点(してん)が育つ

プログラミングに取り組むことで、身近な困(こま)りごとを解決(かいけつ)するためのアイデアを考える力が身につきます。

例(たと)えば、「登下校を安全にするアプリ」や「家の電気の使い過(す)ぎをチェックするアプリ」などを作ることができます。

身近な課題(かだい)を考えると、ふだんの生活を見直すきっかけにもなります。完(かん)ぺきな作品でなくても、自分なりの解決方法(かいけつほうほう)を考え出した経験(けいけん)は、とても価値(かち)のあるものです。

「プログラミング × 身近な問題」の自由研究を始めるステップ

プログラミングは、自分で考え、自分の力で進められるようなテーマ選(えら)びが重要(じゅうよう)です。

ここでは、テーマ選(えら)びからプログラミングツールの準備(じゅんび)、作るまでの流れを紹介(しょうかい)します。

ステップ1.テーマを「身近な困(こま)りごと」から見つける

プログラミングのテーマは、「身近で困(こま)っている」「ここを変(か)えたい」と思っていることをヒントにすると考えやすいでしょう。

例(たと)えば「登下校をもっと安全にしたい」「家で使う電気の量(りょう)を減(へ)らしたい」など、自分たちの生活の中で気になることを選(えら)ぶといいでしょう。

ステップ2.プログラミングで「どう解決(かいけつ)するか」を考える

テーマが決まったら、その課題(かだい)をプログラミングでどう解決(かいけつ)するかを考えます。

例(たと)えば、登下校の安全を守るアプリなら「登下校の時間を記録(きろく)する」、電気のむだづかいをなくしたいアプリなら「電気の使用量(しようりょう)を記録(きろく)する」などです。

コツとしては、はじめは簡単(かんたん)な動きから考えていって、少しずつ細かい部分を考えていくのがいいでしょう。一度にたくさんのことをやろうとすると大変(たいへん)です。

ステップ3.ツールを準備する

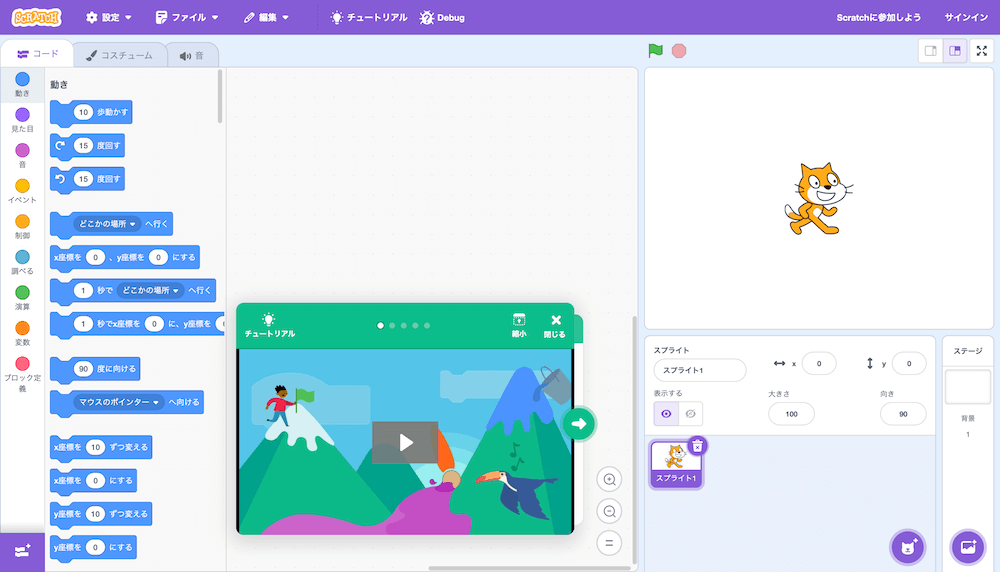

プログラミングツールは、無料(むりょう)で使える「Scratch(スクラッチ)」がおすすめです。スクラッチは、ブロックを組み合わせるだけでプログラムが作ることができるため、初心者(しょしんしゃ)でも簡単(かんたん)に取り組めます。

[スクラッチの登録方法(とうろく)]

- 公式サイト(外部リンク)にアクセス

- 右上の「Scratchに参加(さんか)しよう」をクリック

- ユーザー名とパスワードを決める

- 自分、もしくは保護者(ほごしゃ)のメールアドレスを入力すれば登録(とうろく※)が完了(かんりょう)

- ※ 16歳(さい)未満(みまん)の人がユーザー登録(とうろく)を行うためには、保護者(ほごしゃ)の方のメールアドレスを使用して、お子様の登録(とうろく)を確認(かくにん)する必要(ひつよう)があります

スクラッチでは、ほかの人が作ったプログラムを見たり、自分が作ったプログラムを保存(ほぞん)したりできます。アメリカで開発されたものですが、日本語で表示(ひょうじ)ができるので、小学生でも安心して使用できます。

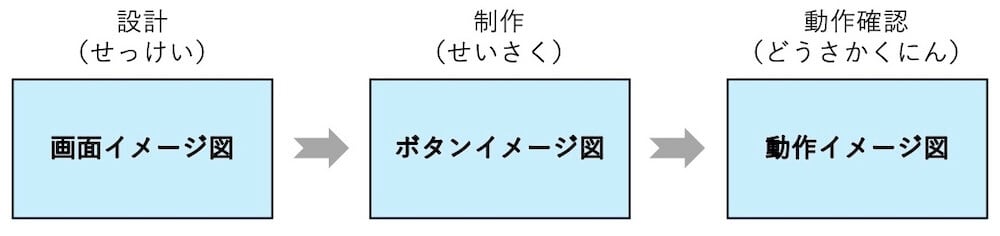

ステップ4.設計(せっけい)・制作(せいさく)・動作確認(どうさかくにん)を行う

プログラムを作り始める前には、どのようなプログラムを作るかを図や文章で紙に書き出すのがおすすめです。

- どのような画面にするか

- どのようなボタンを用意するか

- ボタンを押(お)すと何が起こるか

などのイメージをまとめておくと、プログラミングが進めやすくなります。この作業が「設計(せっけい)」といわれるもので、書き出した紙が「設計書(せっけいしょ)」です。

設計書(せっけいしょ)が出来上がったら、プログラムを作っていきます。

「プログラミング × 身近な問題」をあつかった自由研究テーマ

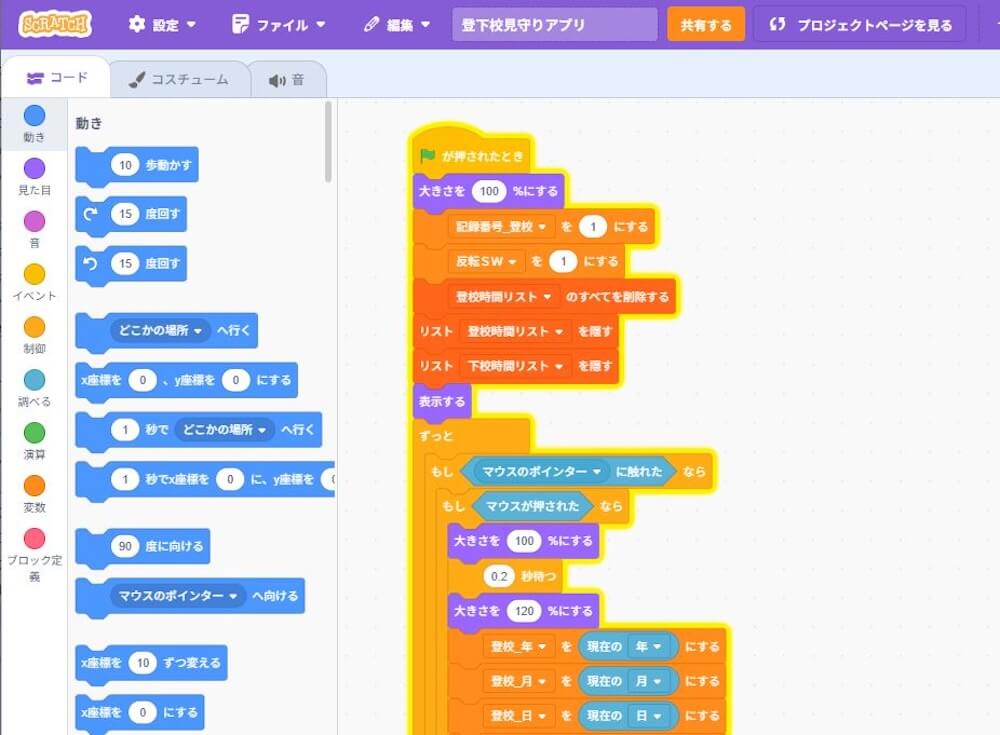

身近にある問題は、自由研究のテーマにぴったり。ここでは例(れい)として、スクラッチを使った、子どもの通学時の安全を守るアプリの作り方を紹介(しょうかい)します。

●登下校の安全を守る「通学時間 管理(かんり)アプリ」

お父さんやお母さんに、毎日の通学時間を共有(きょうゆう)することができれば、万が一何かあった場合に連絡(れんらく)できなくなくても、気づいてくれやすくなりますよね。

このアプリは、登校時間と下校時間を記録(きろく)するアプリです。記録(きろく)した時間は、あとから見ることができます。どのようなアプリかくわしく見ていきましょう。

1.画面イメージ

画面の背景は、自宅(じたく)と学校になっています。ボタンは、「登校ボタン」「下校ボタン」「記録確認(きろくかくにん)ボタン」「削除(さくじょ)ボタン」の4つです。

2.登校

家から登校するとき、「登校ボタン」をおします。すると、キャラクターが「いってきまーす」と言いました。このとき、プログラムの中では、登校時間を記録(きろく)しています。

3.下校

学校から下校するときは、「下校ボタン」をおします。キャラクターが家の方向を向いて、「また明日ー」と言いました。このとき、プログラムの中では下校時間を記録(きろく)しています。

4.登下校時間の確認

「記録確認(きろくかくにん)ボタン」をおすと、すべての記録(きろく)した時間を確認(かくにん)することができます。もし記録(きろく)を消したいときは、「削除(さくじょ)ボタン」をおしましょう。

[プログラムのイメージ]

スクラッチのプログラム画面は、下図のようなイメージです。さまざまな色のブロックをつなぎ合わせて、1つのプログラムを作っていきます。

最初は時間がかかるかもしれません。でも「少し作って動かしてみる」をくり返していけば、慣(な)れてきますよ。

その他にも、スクラッチを使えば簡単(かんたん)にできる、身近な問題をあつかった自由研究のテーマを考えてみました。イメージをふくらませて、ぜひ自分でアプリを作ってみてください。

●省(しょう)エネに役立つ「エネルギー使用予測(しようよそく)くん」

電気のむだづかいが気になる人もいるのでは?

このアプリは、家で使う電気の量(りょう)を予測(よそく)するアプリです。照明(しょうめい)やエアコンなどの使った時間を入力すると、1日単位(たんい)や1カ月単位(たんい)で電気の量(りょう)を計算して表示(ひょうじ)します。

電気の使い方を考えるきっかけにもなり、省(しょう)エネや環境(かんきょう)への意識(いしき)も高まることでしょう。

●食品ロスに関する知識(ちしき)を学べる「食品ロス○×クイズ」

食品ロスが問題ということは知っていても、くわしい内容までは理解(りかい)できていない人もいるのでは?

このアプリでは、食品ロスにまつわる知識(ちしき)をクイズで楽しく学べるものです。「〇」と「×」のボタンを用意して、正解(せいかい)したらキャラクターが喜(よろこ)び、まちがったらおどろくなどの動きを入れます。

例(たと)えば、「まだ開けていない賞味期限(しょうみきげん)が1日過(す)ぎた牛乳(ぎゅうにゅう)は飲めない」のような身近なテーマをクイズ形式で出します。

ちなみにこの答えは「×」です。すぐにダメになるわけではなく、においや味を確認(かくにん)して判断(はんだん)することが大事です。

自由研究まとめ方の工夫 (くふう)

プログラムが完成(かんせい)したら、次のようなポイントをまとめた用紙を作成(さくせい)し、プログラムのデータといっしょに提出(ていしゅつ)しましょう。

- 作品タイトル

- 作品の内容がひと目でわかるタイトルをつけましょう。例(たと)えば「通学時間 管理(かんり)アプリ」なら、「安心して登下校するためのアプリ」のようにすると、他の人にも伝わりやすいでしょう。

- アピールポイント

- プログラムを作るときに、がんばったところや工夫(くふう)したところを書き出しましょう。例(たと)えば、「ボタンの色をわかりやすくした」「キャラクターを●●に合わせて動くようにした」など、具体的(ぐたいてき)に書くのがおすすめです。

- 身近な問題のことを調べてわかったこと

- テーマにした身近な問題について、調べてわかったことをまとめましょう。「●丁目の道は電灯(でんとう)が少なくて夜が危険(きけん)」「登下校中の事故(じこ)が思ったよりも多い」などです。また調べた情報(じょうほう)は、どこから調べたのかを書いておくといいでしょう。

- 身近な問題に対して自分ができること

- 自由研究に取り組んだことで、自分にできることを考えてまとめてみましょう。例(たと)えば、「登下校時に心配をかけないように寄(よ)り道をしない」「家に帰れる時間が●分過(す)ぎそうなら親に連絡(れんらく)する」といった小さなことで構(かま)いません。

プログラミングの勉強に役立つイベント情報

プログラミングは実際(じっさい)に体験(たいけん)することで、さまざまなアイデアが生まれてきます。「知らないことを体験(たいけん)してみたい」「もっと深く知りたい」と思った、プログラミングのイベントに参加(さんか)してみるのもよいでしょう。

プログラミング教育EXPO 2025(外部リンク)

このイベントでは、プログラミングの楽しさ、大切さを体験(たいけん)できます。子どもの「やってみたい」を引き出すさまざまなイベントが行われます。

全国10都市で開催(かいさい)されるので、自宅(じたく)に近い場所で参加(さんか)してみてはいかがでしょうか。

夏休みイベント2025「プログラミングで秘密(ひみつ)の箱を開けよう」(外部リンク)

手のひらサイズの小さなコンピューター 「micro:bit(マイクロビット)」 を使って、電子工作やプログラミングに挑戦(ちょうせん)できる体験型(たいけんがた)のイベントです。

初(はじ)めてでも安心。先生がやさしく教えてくれますよ。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。