未来のために何ができる?が見つかるメディア

第5回 NPO法人のコンプライアンス。守るべきルールや強化ポイントなど弁護士が解説

執筆:阿部由羅

NPO法人の活動が社会的に意義あるものとして評価されるためには、コンプライアンスを徹底することが欠かせません。法令だけでなく、ガイドラインや社内規程、社会常識などを遵守して活動することが重要です。

本記事では、NPO法人におけるコンプライアンスについて弁護士が解説します。

そもそもコンプライアンスとは

「コンプライアンス」とは、法令をはじめとする社会規範を遵守することを意味します。

NPO法人は社会貢献活動を目的としているため、その活動は品位を保って行うことが求められます。社会規範に反する不適切な活動を行っていると、一般市民からの支持が得られず、活動の継続は困難になってしまうでしょう。

NPO法人においては、コンプライアンスを徹底することが重要です。

NPO法人が遵守すべきルール・社会規範の種類

従来、コンプライアンスは「法令遵守」と訳されるのが一般的でした。現在でも法令は最も重要な社会規範の一つですが、近年では法令以外の社会規範もコンプライアンスの対象と理解されるようになっています。

NPO法人においては、次のような社会規範を遵守することが求められます。

- 法令

- 契約

- 社内規程

- 官公庁のガイドライン

- 社会常識

法令のように明確なルールだけでなく、社会常識のように抽象的な規範も、広い意味でのコンプライアンスの対象となります。

特にNPO法人のコンプライアンスにおいては、その活動の意義に鑑み、「一般社会がどのような印象を持つか」という視点を意識するとよいでしょう。

NPO法人において問題になりやすいコンプライアンス違反の例

NPO法人においては、次のようなコンプライアンス違反が問題になることがあります。これらのコンプライアンス違反を防ぎ、品位を保った活動を行いましょう。

- 特定の個人・団体の利益を図る

- 従業員に対して、労働法に反する取り扱いをする

- 他人の知的財産権を侵害する

- 補助金・助成金等を虚偽申請する

特定の個人・団体の利益を図る

NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定の個人または団体の利益を目的として事業を行うことが禁止されています(特定非営利活動促進法3条1項)。

また、NPO法人は「特定非営利活動」を行うことを主たる目的としています(同法2条2項)。特定非営利活動とは、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした一定の活動です。

特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その他の事業を行うことも認められていますが、その他の事業から得た利益は特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません(同法5条1項)。

上記の規制により、NPO法人が特定の個人や団体の利益を図ることは違法とされています。あくまでも社会全体のために活動することを本旨として、理事・社員やその関連団体などの私腹を肥やすような活動は慎みましょう。

従業員に対して、労働法に反する取り扱いをする

NPO法人で働く従業員に対しても、一般企業の従業員と同様に、各種労働法の規制が適用されます。例えば、次のような行為は労働法違反に当たるので注意が必要です。

- 給料日を定めず、不定期に賃金を支払う

- 法律や労使協定の上限を超える残業

- 休憩時間を自由に利用させない

- 休日を与えない

- 残業代の未払い

- 有給休暇の取得を認めない

- 客観的に合理的な理由がなく、社会通念上不相当な懲戒処分や解雇をする など

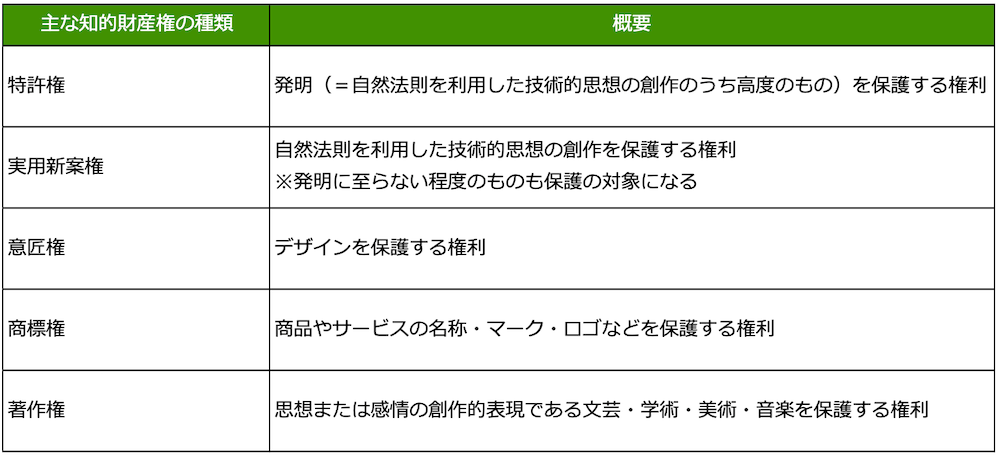

他人の知的財産権を侵害する

NPO法人が製作する製品やコンテンツなどについては、他人の知的財産権を侵害しないように注意しなければなりません。

他人の知的財産権を侵害すると、権利者から差止請求や損害賠償請求を受ける恐れがあるほか、刑事罰が科されることもあり得るので十分ご注意ください。

補助金・助成金等を虚偽申請する

NPO法人の事業をサポートするため、政府はさまざまな補助金や助成金などを設けています。*1

補助金や助成金は積極的に利用すべきですが、虚偽の申請を行うと詐欺罪(刑法246条1項)などに該当し、刑事罰を科される恐れがあるので注意が必要です。

NPO法人におけるコンプライアンスの強化策

NPO法人におけるコンプライアンスを強化するための方法としては、次の例が挙げられます。

- コンプライアンス規程の策定・公表

- コンプライアンス研修の実施

- ダブルチェック体制の整備

- 内部通報制度の導入

コンプライアンス規程の策定・公表

NPO法人としてコンプライアンス規程を策定・公表すれば、役員や従業員のコンプライアンス意識の向上につながります。

各NPO法人のウェブサイトで公表されているコンプライアンス規程の内容を参考にしつつ、事業の実態に合わせたコンプライアンス規程を策定しましょう。例えば「NPO コンプライアンス」とインターネット上で検索すると、さまざまなNPO法人のコンプライアンス規程がヒットします。

コンプライアンス研修の実施

役員や従業員のコンプライアンス意識を高めるためには、定期的にコンプライアンス研修を行うことが効果的です。半年から1年に1回程度の研修を実施すると、コンプライアンス違反のリスクを大幅に低減できるでしょう。

コンプライアンス研修の実施方法としては、弁護士などの専門家に講師を依頼する方法や、eラーニングを活用する方法などが挙げられます。

ダブルチェック体制の整備

NPO法人の事業活動を、役員や従業員が単独の判断で進めてしまうと、コンプライアンス違反を見落とすリスクが高くなってしまいます。

コンプライアンス違反の見落としを防ぐためには、ダブルチェック体制を整備することが効果的です。特に、新たに始める活動やサービスなどについては、必ず複数の担当者がコンプライアンスチェックを行いましょう。

内部通報制度の導入

NPO法人内での不正行為を早期に発見するためには、内部通報制度の導入を検討しましょう。

内部通報制度は、組織内における違法行為につき、内部者による通報を受け付ける制度です。通報者は解雇その他の不利益な取り扱いを受けないなど、法律上の保護を受けられます。*1

内部通報制度は、「公益通報者保護法」という法律に従って整備する必要があります。社内に内部通報窓口を設置するか、または外部の弁護士などに通報受付を依頼するのが一般的です。

まとめ

NPO法人の活動について広く社会的な理解を得るためには、コンプライアンスを徹底することが欠かせません。

コンプライアンス規程の策定・公表、研修の実施、ダブルチェック体制の整備、内部通報制度の導入などを通じて、NPO法人におけるコンプライアンスの強化を図りましょう。

[参考文献]

*1.参考:内閣府NPOホームページ「NPO施策ポータルサイト」(外部リンク)

*2.参考:政府広報オンライン「組織の不正をストップ!従業員と企業を守る「内部通報制度」を活用しよう」(外部リンク)

〈プロフィール〉

阿部由羅(あべ・ゆら)

ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。

ゆら総合法律事務所 公式サイト(外部リンク)

阿部由羅 公式X(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。