未来のために何ができる?が見つかるメディア

第6回 アンラーニングはなぜ必要なのか。成長につながる「学びほぐし」とは?

執筆:横内美保子

印象的なエピソードがあります。哲学者の鶴見俊輔(つるみ・しゅんすけ)さんがアメリカ留学中に、偶然、ヘレン・ケラーに会ったときのこと。「ハーバード大学の3年生です」と言うと、ヘレン・ケラーはこんな言葉を返したというのです。

私はその隣のラドクリフという大学でとてもたくさんのことを学びました。でも、そのたくさんのことをunlearnしなければなりませんでした(I have learned many things. But later, I had to unlearn.)

鶴見さんにとって‘unlearn’という言葉を初めて知った瞬間でした。彼はこの言葉を「学びほぐす」と訳しています。

その後、鶴見さんはヘレンケラーのunlearnを「良寛(りょうかん)に似ている」と思ったと、回想しています。良寛は卓越した教養を身につけていた人でしたが、その良寛もunlearnしていたというのです。*1

影響があるはずがないのに、賢者と呼ばれるこの2人が同じことをしている……。

最近、アンラーニング(unlearning)という言葉を耳にするようになってきました。アンラーニングとはどのような行為なのでしょうか。また、その意義はどこにあるのでしょうか。

実践方法も含め、ビジネスの側面からみていきましょう。

アンラーニングとはどのような行為か

「アンラーニング」の定義にはさまざまなものがあります。まず、「アンラーニング」がどのようなことを指すのかみていきましょう。

定義は?

厚生労働省が企業経営者や人事労務担当者向けに行ったセミナーの基調講演で、企業内キャリア形成の専門家である高橋浩(たかはし・ひろし)氏は、アンラーニングを以下のように定義しています。*2

持てる知識・スキルのレパートリーのうち有効でなくなったものを捨て、代わりに新しい知識・スキルを取り込むこと

また、32の文献を対象にアンラーニングの概念を分析した研究「“アンラーニング”の概念分析」(以下、「概念分析」)では、以下のような定義を提示しています。*3

時代や環境の変化により有用性を失った知識や技術、価値観、ルーティンを棄却して新しいものを獲得する連続的プロセス

同研究では、「アンラーニングとはどのような行動であるか」という観点から、「棄却」「忘却」「獲得」「変更」「余地の創出(古いものを排除して新しいもののために余地を作るプロセス)」が抽出されたということです。

アンラーニングのポイントは、「意識的にこれまでの知識・スキルを見直し、《捨てる》こと」だという指摘もあります。*4

このことに関して、組織論・心理学の研究者である松尾睦(まつお・まこと)氏は、以下のように述べています。

「捨てる」という言葉に抵抗を感じる人がいるかもしれません。《捨てる》というより《使うのをやめる》ということです。それまで使っていたスキルやノウハウの一部が使えなくなったり、有効性が低下してしまったりしたので、もっと有効なものを取り入れて、入れ替える、アップデートする、それがアンラーニングです。

誰が何をアンラーニングするのか

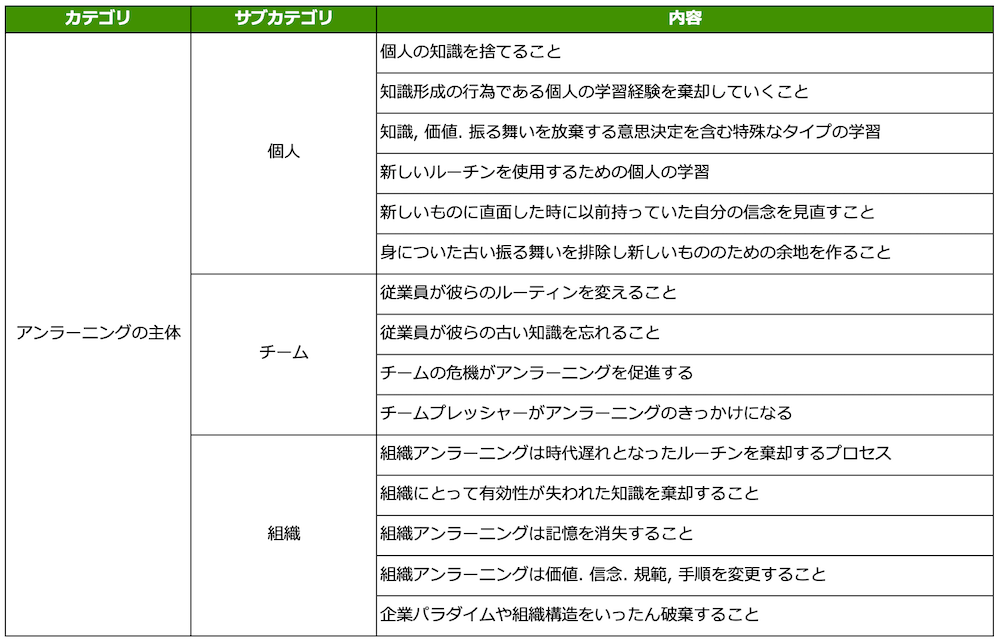

「概念分析」では、誰がアンラーニングするのかという「アンラーニングの主体」として、個人、チーム、組織の3つを抽出しています。*3

また、それぞれの主体によるアンラーニングの内容として、次のことを示しています。

表1:アンラーニングの主体とその内容

同研究では、アンラーニングの対象として、「知識」「ルーティン」「価値観」「パラダイム」「世界観」が抽出されたということです。

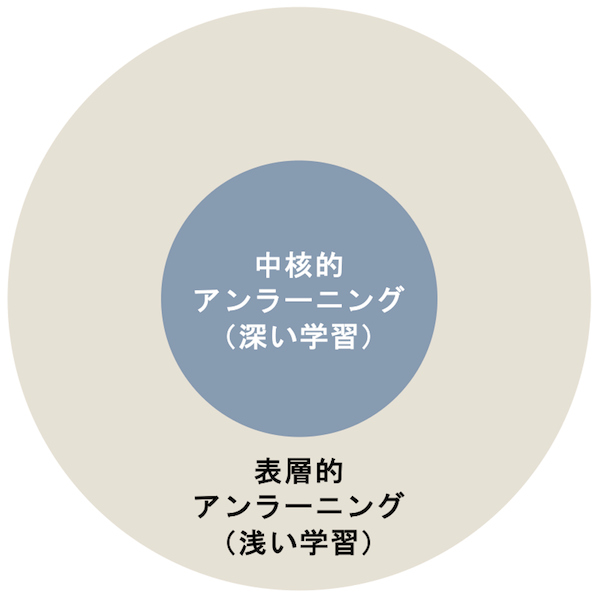

松尾氏は、アンラーニングには次のような2つのレベルがあると述べています。*4

- 表層的アンラーニング:周辺的なスキルやテクニックのみを入れ替えるもの

- 中核的アンラーニング:基盤となる仕事の型やアプローチを変えるもの

図1:アンラーニングのレベル

アンラーニングの意義と効果

では、「アンラーニング」が必要なのはなぜでしょうか。また、そうすることによってどのような効果があるのでしょうか。

環境や技術の変化に対応する

私たちは変化が多く、不確実性の高い時代を生きています。*4

コロナ禍でDX(デジタル・トランスフォーメーション)が一気に進み、脱炭素社会実現を目指すGX(グリーン・トランスフォーメーション)も世界のトレンドとなっています。

このような大きな変革時には、ビジネス環境の変化にともなって、必要とされる職種や技術が必然的に更新されます。

パーソル総合研究所シンクタンク部門が行った「リスキリングとアンラーニングについての定量調査 調査結果」(以下、「調査結果」)でも、アンラーニングのきっかけとして「コロナ禍などビジネス環境の変化」を挙げた人が23.2パーセントともっとも高い割合を占めていました。*5

さらに日本では、少子高齢化、人口減少が進み、労働力不足が深刻化するとともに、「人生100年時代」にあって、労働者の就労期間も長期化しつつあります。*4

組織は、これまでの終身雇用型で培ってきた制度やマネジメントのし方、働き方が今後も有効なのか見直していくことが大切だと前掲の高橋氏は述べています。*2

変化する環境に適応する上で、顧客の変化、競争相手の変化、社会の変化に応じて、有効性を失った知識・スキルを棄却し、新たな知識・スキルに入れ替えるアンラーニングが、組織にとって欠かせない学習であると指摘したのは、ボー・ヘドバーグという研究者でした。*4

学問の世界では、まずは組織レベルのアンラーニングが研究の対象となり、個人レベルのアンラーニングの研究が始まったのは2000年代に入ってからです。

自分の「型」から脱却する自分の「型」から脱却する

人は、「経験する⇒振り返る⇒教訓を引き出す⇒応用する」というサイクルを経ることで経験から学びます。

ところが、強烈な成功体験をすると、成長がそこで止まってしまうことがある。それはプロフェッショナルほど陥りがちな傾向だと、松尾氏は指摘しています。*4

なぜなら、自分の成功した「型」に固執してしまうからです。

松尾氏は営業パーソンだったことがありますが、あまり売ることができなかったといいます。そこで、「売れる人はなぜ売れるのか」を知りたくなり、トップセールスを何人もインタビューしました。

すると彼らが売り方を少しずつ変えていることがわかりました。好調に売れているときほど、自分の売り方の継続性について微妙な違和感を察知し、ときにはお客さんに「なぜ買ってくれたんですか」と尋ねていました。そうやって、自分の売り方が固定化しないようにしていたのです。

図2:成功体験後の3パターン

![成功経験

↓

・ノウハウの入れ替え→業績向上[成功の拡張]

・ノウハウの理解・改善→業績維持[成功の再現]

・ノウハウの固定化→業績低下[成功の罠]](/wp-content/uploads/2025/08/column_yokouchi_6_3.png)

アンラーニングの実践方法

では、アンラーニングはどのようにして行えばいいのでしょうか。前掲の高橋氏と松尾氏の考えをみていきましょう。

まずは内省して取捨選択する

高橋氏は、まず内省することが大切だと述べています。時代に合わない、成長を拒んでいるものは何か、自分たちが当たり前だと思っていること、大前提にあるものは何か……、それらに気づくことが重要だという指摘です。*2

2つ目は内省を踏まえ、学ぶものを取捨選択することです。そして、本当に役に立つものは残し、役に立たないものは捨てます。その際、個人ではなく職場単位で選択し、検討していくことを高橋氏は推奨しています。

3つ目は学びの場で取捨選択したものや新しく学ぼうとしているものを、実際に実践できる場を組織が作っていくことです。アンラーニングをして共に学んでいく場を組織が作り、個人と組織の協働によって学ぶことが不可欠であると高橋氏は述べています。

自分に合ったロールモデルを探し「実験」する

松尾氏の考えはどうでしょうか。松尾氏は、ロールモデルから学ぶのがスタンダードなやり方だと指摘しています。

その際、自分と個性も強みもまったく違う先輩を真似しようとしても成果は上がりません。「この人のやっていることなら真似ができそう」と思えるメンターのようなロールモデルを探すのが、大切なポイントです。

もしそういう人が同じ職場にいなければ別の部署でもいいし、取引先でもいい。または、歴史上の人物や本の著者などを想定して、「あの人ならどうするか」と考えながら自分で試してみるのでもいいのです。

ただし、切り替えた当初は一時的にパフォーマンスが落ちることもあると、松尾氏は指摘しています。新しい型を導入して成果が出るまで数カ月から半年かかる場合もあります。それを我慢できるかどうか、です。

また、「実験」をしつつ、少しずつ切り替えていくという方法もあります。基本業務は既存の型を残す一方で、パフォーマンスが落ちても大きな影響が出ない業務は新しい型を取り入れてみる。それがうまく回り始めたら基本業務も新しい型に切り替えていくというやり方です。

アンラーニングの促進要素と抑制要素

前掲の「概念分析」では、調査結果として、アンラーニングが生じる先行要件を3つ抽出しています。外的要件である「環境の変化」と、内的要件の「責任範囲の拡大」「問題への直面」です。*3

これは、「調査結果」によって明らかになった、アンラーニングの促進要素と重なります。*5

「調査結果」では、アンラーニングを促進するのは、個々人の「限界認知経験」であることがわかりました。

「限界認知」とは、それまでの仕事のやり方を続けても成果や影響力発揮につながらないという、自身の限界についての認知を指します。「今のままでは成果を出せない」というハードルを感じる機会がアンラーニングを促進するのです。

逆に、現在の人事評価が高い場合にはアンラーニングを抑制してしまう傾向があります。

一方で、より組織的要因として、業務に変化を起こすことをコストとして捉える「変化抑制意識」がアンラーニングの障害になることが示されました。

変化抑制意識の実態を見ると、就業者全体の36.4パーセントが「今の組織で仕事のやり方を変えることは大変」、32.3パーセントが「自分だけが仕事のやり方を変えてもしょうがない」と思うことがあると回答しています。

「調査結果」は、こうした意識を「発生させない」、あるいは「コストを超える見返りを与える」施策が必要だと提言しています。

図3:アンラーニング促進の方向性

![■左の図[変化についての負荷を予期させない]

↓

挑戦的な目標の組織的「共有」

「挑戦共有」系施策

・メンバー間の目標公開・共有

・キャリアの目標設定

・再挑戦の歓迎

・業務外活動の推奨

■右の図[変化についての負荷を打ち消す]

↓

負荷を上回る見返りを想定させる

「変化報酬」系施策

・給与報酬

・経験報酬

・学習活用報酬

・役職報酬](/wp-content/uploads/2025/08/column_yokouchi_6_4.png)

おわりに

アンラーニングは、既存の知識や思考パターンを意識的に手放し、新しい視点や価値観を受け入れ、アップデートするプロセスです。現在のように変化が激しい時代にあっては、過去の成功体験や固定観念が障壁となることが多いため、アンラーニングの重要性が増しています。

その対象は、知識、ルーティンから、価値観、パラダイム、世界観……と幅広く、それらを見直し取捨選択することは、柔軟な発想や変化への対応力を養うことにつながります。

アンラーニングの実践は、学びをより深化させ、個人にも組織にも成長をもたらし、課題解決のための力となるでしょう。

[参考文献]

*1.参考:鶴見俊輔『鶴見俊輔 いつも新しい思想家』(2008)河出書房新社 pp.19-20

*2.参考:厚生労働省「イベントレポート グッドキャリア企業アワード2022企業向けセミナー(大阪)を開催しました!」(外部リンク)

*3.参考:山口多恵・酒井郁子・黒河内仙奈「アンラーニングの概念」(『千葉看会誌』VOL.23No.1 2017.8)p.3, 4, 8(外部リンク/PDF)

*4.参考:パーソル総合研究所『組織成長に生かすアンラーニング これまでの知識・スキルを捨て、入れ替える』(『HITO 2022.9 vol.18』)p.2, 6-8(外部リンク/PDF)

*5.参考:パーソル総合研究所シンクタンク本部「リスキリングとアンラーニングについての定量調査 調査結果」p.5, 7, 10, 34(外部リンク/PDF)

〈プロフィール〉

横内美保子(よこうち・みほこ)

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。

横内美保子 公式X (外部リンク)

横内美保子 公式Facebook(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。